Impact environnemental des transports routiers - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Types d'impacts environnementaux

La construction des réseaux routiers a de nombreux impacts sur les espèces et leurs habitats :

- Consommation d'espace via les carrières de granulats et le transport de matériaux, puis destruction d'habitats par l'occupation de l'espace routier, les terrassements, le drainage, ou par modifications induites de l'usage du sol (remembrements, délocalisation d'activités..);

- Consommation d'énergie fossile l'enrobé est composé de 4 à 6 % de bitume dont la fabrication nécessite un chauffage à 140 °C à 170 °C (700 MJ/tonne, selon l'USIRF). 1 km d'autoroute 2 x 2 voies couverte d'un enrobé de 20 cm (moyenne basse) consomme 35 tonnes de bitume et 10,8 tonnes d'équivalent pétrole pour sa fabrication. On teste depuis peu pour les enrobés un liant végétal et un enrobé utilisable à moindre température, consommant 20 à 25 % d'énergie en moins ;

- Dégradation du milieu par les pollutions induites (par la fabrication et suite au trafic des véhicules, mais aussi par les pesticides et salage liés à l'entretien et au fonctionnement, ou encore suite à des pollutions accidentelles) ;

- Mortalité de la faune (écrasée ou blessée par collision avec les véhicules ; c'est l' « effet Roadkill » ; voir l'article détaillé Roadkill) ;

- Mortalité animale par prédation augmentée en bordure des axes routiers par « effet-lisière » ou « effet de bordure » (un des effets de la fragmentation écologique, les lisières artificielles et bordures dégagées de routes favorisant la circulation et l'« efficacité » de certains prédateurs, tout en augmentant la vulnérabilité de leurs proies

- Modifications microclimatiques au-dessus et en bordure des routes ;

- Pollution lumineuse portant atteinte à la diversité biologique en troublant les rythmes chronobiologiques fondamentaux synchronisés par l'alternance jour/nuit. De plus, l'éclairage routier est un piège mortel pour certaines espèces ou, au contraire, il repousse les espèces « lumifuges ».

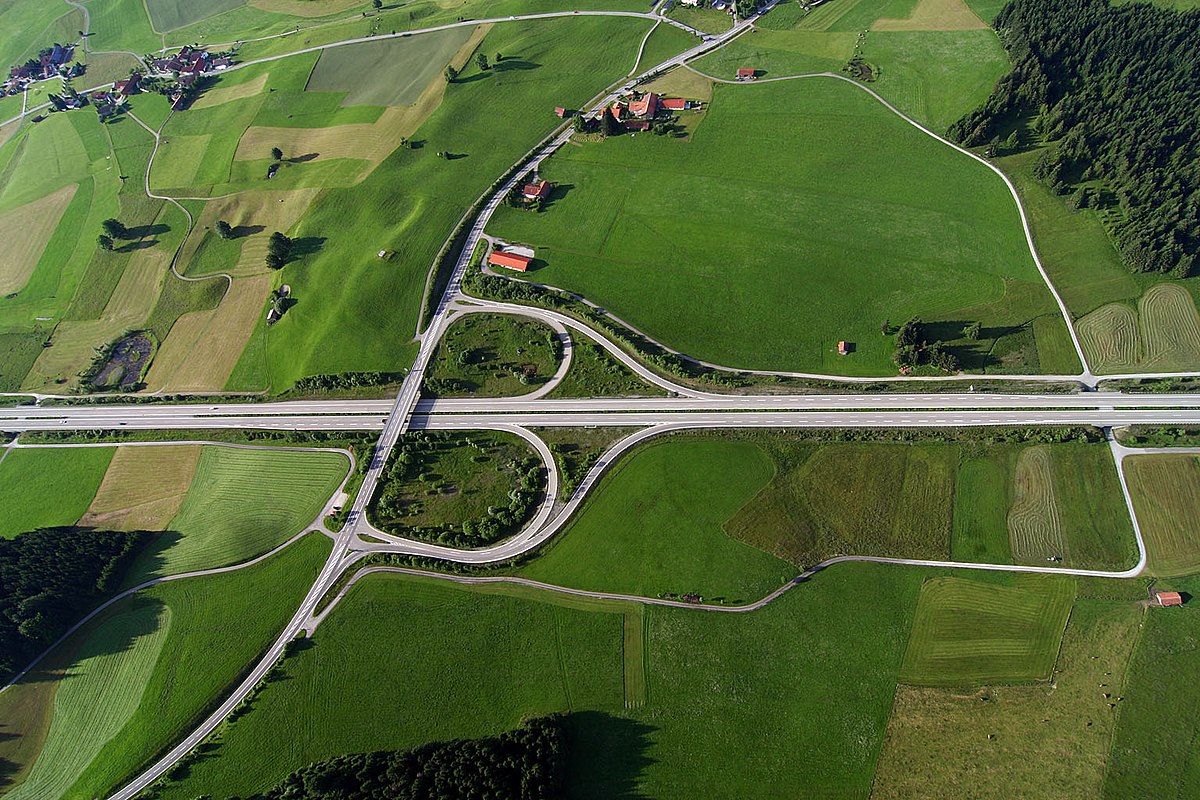

L'impact sur la biodiversité vient surtout de la perte d'intégrité éco-paysagère induite par la fragmentation croissante du paysage. Ce morcellement est un phénomène récent et nouveau dans l'histoire planétaire du Vivant. Ses effets sont complexes et incertains sur le moyen et long termes, mais on observe déjà, entre autres, des effets de « barrières écologique », d'insularisation écopaysagère (diminution de la taille et du nombre des « taches » de nature + augmentation des distances entre ces « taches »), etc., au détriment de la diversité biologique.

Alors que les bermes routières (et les déplacements humains et de véhicules) favorisent la diffusion de quelques espèces ubiquistes invasives (Renouée du Japon, colza, éventuellement transgéniques par exemple, en Europe), la plus grande partie de la faune et une partie de la flore subissent un appauvrissement génétique ou finit par disparaître en raison de l'insularisation écologique induite par les routes et l'agriculture. On observe une diminution des espèces rares, endémiques ou spécifiques à un milieu au profit d'espèces communes, ubiquistes ou devenant invasives.

Une route et son fond-de-couche constituent une barrière infranchissable pour la quasi-totalité de la faune, y compris souvent pour des espèces capables de voler, et plus encore pour les organismes du sol. En effet, en modifiant très localement mais fortement certaines conditions du milieu telles que température, hygrométrie, luminosité, exposition au vent et aux prédateurs, tranquillité, nature du sol, etc.) chaque route et un milieu tout à fait hostile pour la plupart des espèces.

La circulation perturbe la faune riveraine et les migrations d'autres espèces que les oiseaux. Le bruit (dont ultra- et infrasons inaudibles pour l'humain), les vibrations, les odeurs ou l'éclairage piègent, alertent ou font fuir de nombreuses espèces parmi les reptiles, les amphibiens, les chauves-souris, etc. Pour les animaux qui osent traverser les routes, la mortalité par collisions est également un facteur important de perte de biodiversité.

Le bitume

Outre que le goudron frais présente une toxicité intrinsèque et émet des HAP soupçonnés d'être cancérigènes et/ou mutagènes, les routes et aires de stationnement occupent maintenant dans les pays développés une part considérable du territoire. Par exemple pour les seuls États-Unis, cette surface équivaut à la moitié de la surface de l'Italie.

Cela a quelques conséquences:

- Imperméabilisation: cette surface bitumée laisse ruisseler des eaux qui se chargent de divers polluants dont les sels de déneigement. Dans les pays riches, des bassins de rétention et des bassins d'orages accumulent ou pré-traitent les eaux très polluées qui peuvent y décanter avant de rejoindre le réseau hydraulique, mais l'eau ainsi interceptée n'alimente plus la nappe, contribuant aux inondations. Une partie des polluants passe néanmoins dans l'air (benzène, micro particules..) ou s'infiltre dans le sol (métaux lourds) aux abords des routes.

- Albédo: Au soleil, le bitume noir diminue l'albédo du sol ; il accumule de la chaleur, qu'il restitue la nuit, contribuant à produire un microclimat de type aride, qui renforce la barrière écologique que sont les routes pour la microfaune, hormis pour quelques espèces (salamandres après la pluie ou reptiles qui sont attirés par la route pour s'y réchauffer, ce qui les rend plus vulnérables encore à la mortalité animale due aux véhicules.

- pollutions: Notamment lors des accidents, divers fluides (huiles, carburants, contenus de batteries, antigel, liquide de frein, mercure de contacteurs, etc) s'infiltrent et polluent peu à peu et parfois gravement le sol et les nappes phréatiques. Une réduction est possible par le remplacement par des systèmes électriques, une récupération de l'énergie dans un circuit de vapeur ou une meilleure efficacité et des produits moins toxiques.

L'érosion des pistes

Dans les pays où les voies ne sont pas bitumées, le passage des véhicules provoque un soulèvement de poussière bien plus important que le transport traditionnel, à traction animale. Cela provoque également une érosion accélérée des sols, les grains de terre perdant leur cohérence.

Un effet inattendu de ce phénomène est la disparition des coraux : la poussière mise en suspension dans l'air par la circulation dans le Sahara est transportée par les vents et se retrouve dans les mers. Là, cette poussière fait diminuer la luminosité et empêche le développement du corail.

Impacts secondaires

Par leurs effets induits, les infrastructures routières bouleversent les paysages. Les routes sont en effet souvent suivies de remembrements ou encouragent une intensification de l'agriculture, la périurbanisation ou l'exode rural, conduisant à une artificialisation croissante du territoire, au détriment des écosystèmes ou agro-systèmes traditionnels. Ce phénomène est constaté jusque dans les forêts tropicales ou les routes présentées comme moyens de désenclavement et de développement sont sources d'accélération de la destruction des forêts. Au Brésil la BR-136 de 1770 km est surnommée autoroute du Soja. Les scieries s'y sont alignées au fur et à mesure que les grands et petits propriétaires ou des occupants illégaux coupaient la forêt en repoussant les populations amérindiennes au profit de monocultures de Soja. 80 % des déboisements amazoniens ont lieu à moins de 50 km d'une route. Les conséquences des routes sont encore plus destructrices que les routes elles-mêmes. La forêt de Guyane a sans doute été protégée par le fait que longtemps elle n'a eu qu'une seule route côtière (RN1) et aucun grand port. Elle dispose maintenant d'un axe routier transamazonien Est-Ouest (RN2).

Routes consommatrices de matériaux

La construction et l'entretien des routes, même avec la technique de déblais/remblais, consomme des matériaux pour sa sous-couche (déchets toxiques plus ou moins bien inertés parfois), des granulats, des dérivés du pétrole (bitume, carburant, pesticides..), de la chaux hydraulique et/ou du ciment comme liant pour la couche roulante, ou pour les ouvrages d'art, etc. Leur production, leur transport et mise en œuvre par des engins lourds, le terrassement la pose des couches consomment de grandes quantités d’énergie, et émettent des polluants dans l’air, les eaux, les sols et génèrent des déchets (pour partie valorisables et plus ou moins valorisés). Des accords, décrets ou dérogation permettent à certaines industries (métallurgie, incinérateurs et centrales thermiques en particulier) de recycler certains déchets (stériles, crasses, mâchefers, cendres..) sous ou dans les routes, avec parfois certaines prescriptions (produits inertés, hors des zones inondables, humides ou habitées).

Impacts hydrauliques

Les infrastructures routières sont le plus souvent imperméables. Le dessous des routes modernes est damé est stabilisé par mélange de terre et de chaux et ciment, constituant une épaisse semelle presque aussi dure que du béton. La route et sa semelle interrompent donc l'infiltration de l'eau vers les nappes et parfois la circulation horizontale des eaux de ruissellement mais aussi de la nappe superficielle. L'eau est de plus polluée dans son parcours sur les routes et à leurs abords, dont par le sel et le plomb relictuel de l'époque où l'essence était riche en plomb.

Les routes ont souvent fait l'objet de terrassements, accompagnés d'un drainage et de la création de fossés qui ont aussi modifié l'hydraulique naturelle ou antérieure des sites concernés, ainsi que les flux amont-aval. Les routes ont souvent exacerbé les inondations et sécheresses. Certaines routes ou la déforestation qu'elles ont imposées ou permises sont responsables de coulées de boues, d'effondrements ou de glissements de terrain. Les franchissements de cours d’eau se calibraient autrefois sur la crue centennale, mais les pratiques agricoles et peut-être les changements climatiques ont exacerbé la fréquence et la gravité des crues auxquelles les routes et ponts ne résistent pas toujours.

Route et développement durable

Le développement continu et privilégié du réseau routier semble atteindre ses limites notamment avec l'engorgement des grands centres urbains et des grands axes interurbains dans le monde entier. Ce modèle routier est de plus en plus présenté comme incompatible avec le développement durable. Il fait l'objet d'investissements très supérieurs à ceux mis en place pour le train, la voie d'eau. Dans le cas français, il n'est pas évident que le montant de l'investissement dans le domaine routier soit « très supérieur » à celui consacré au ferroviaire[réf. souhaitée].

En dépit de l'augmentation des prix de l'énergie et du temps perdu dans les embouteillages, les alternatives au « tout-routier » peinent à se développer dans un monde depuis 50 ans conçu pour favoriser la voiture et le camion, où les vrais coûts économiques, sociaux et environnementaux du transport ne sont pas mesurés. La route représente encore en 2005 une part importante du déplacement des biens et personnes, parfois sans alternative à court terme. Une partie du monde économique la considère comme nécessaire au développement économique (le troisième pilier du développement durable).

Une partie non négligeable des déplacements ne semblent pas envisageables à court terme par d'autres modes de transport, notamment si l'on se réfère au coût des infrastructures nécessaires. En revanche, des progrès sont faits et peuvent se poursuivre en termes d'intermodalité, de transport urbain, ou de maîtrise de la périurbanisation et de soutien au vélo. Des projets de villes HQE, de villes ou quartiers sans voiture, ou le transport en commun gratuit sont localement expérimentés ou en projet, mais restent rares.

La route en elle-même n'est pas toujours à mettre en cause, mais c'est aussi l'usage que l'on en fait qu'il faut revoir: le transport en commun par bus nécessite une route et est pourtant l'un des meilleurs en termes de "rendement" énergétique. Le covoiturage pourrait également être une pratique à développer.

Impacts sur la santé et sur la sécurité

On estime qu'en 1969, au niveau mondial, 200 000 personnes sont mortes dans des accidents de la route. En 2003, on estimait ce même chiffre à 540 000. Les piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Selon une étude l'OMS publiée en 2009, les accidents de la route sont la première cause de mortalité des jeunes de 10 à 24 ans.

Le permis de conduire, les limitations de vitesse, la lutte contre l'alcoolisme, les contrôles, les progrès imposés aux constructeurs et des améliorations de conception du réseau routier visent à améliorer la sécurité routière. La pollution automobile et routière est par ailleurs une cause probable de l'augmentation de certains cancers. Les enfants qui ont grandi à proximité d'une route fréquentée risquent plus de développer certaines pathologies plus tard. Le taux de plomb sanguin des habitants a rapidement diminué dans les pays qui ont interdit le plomb dans l'essence, ce qui n'est pas le cas en Chine, et dans certains pays tels que le Nigeria où l'essence reste très plombée. Ailleurs, le benzène (mutagène et cancérigène) qui a remplacé le plomb, ou les métaux toxiques du groupe du platine perdus par les pots catalytiques, sont la source de nouvelles pollutions chroniques.

Routes et paysages

La route entretient une relation ambiguë avec le paysage qui est une notion qui a beaucoup évolué. Elle le transforme et le fragmente, pour mieux le faire découvrir. Au XVIIIe siècle, la route a créé une nouvelle approche du « paysage » avec la création de « routes pittoresques », routes de montagnes... On a depuis créé les autoroutes des estuaires, les routes du vin, etc. en mettant en scène pour le voyageur l'espace qui s'offrait à lui. Localement, on éclaire de nuit des falaises, des rochers ou les arbres. Ailleurs ce sont des étalages de plates-bandes et de ronds points fleuris ou « paysagés ».

Selon l'époque ou ses concepteurs-aménageurs, la route tranche, s'affiche ou se fond dans le paysage qui serait le produit de la nature et/ou du travail de l'homme : rizières, cultures en terrasses, bocages et chemins creux, « haies »... Pour certains, les routes modernes « défigurent » le paysage, pour d'autres elles en sont un élément devenu incontournable, y compris, ajoutent les écologues, pour les animaux qui trouvent là un réseau croissant de barrières écologiques.

Perspectives

Le développement routier a crû de manière exponentielle sur la Terre depuis la fin du XIXe siècle, facteur d'un développement qui ne semble pas durable car générant de graves problèmes de réchauffement climatique, pollution de l'air, santé et sécurité. Dans les pays émergents, les routes sont facteurs de déforestation, de braconnage et sur leurs bords les animaux de bât et le bétail sont souvent victimes de collision avec des véhicules. Sans que cela ait été l'intention de leurs concepteurs, les routes contribuent de fait au pillage des ressources naturelles et notamment à l'épuisement du pétrole.

Il est très rare qu'on détruise des routes, mais un concept de routes HQE (Haute qualité environnementale) semble émerger, après que quelques opérations de défragmentation écologique par construction d'écoducs aient (parfois vainement) tenté de réduire leur impact. Ces mesures sont encore rares et compensatoires, plutôt que restauratoires.