Mercure (chimie) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Aspects environnementaux

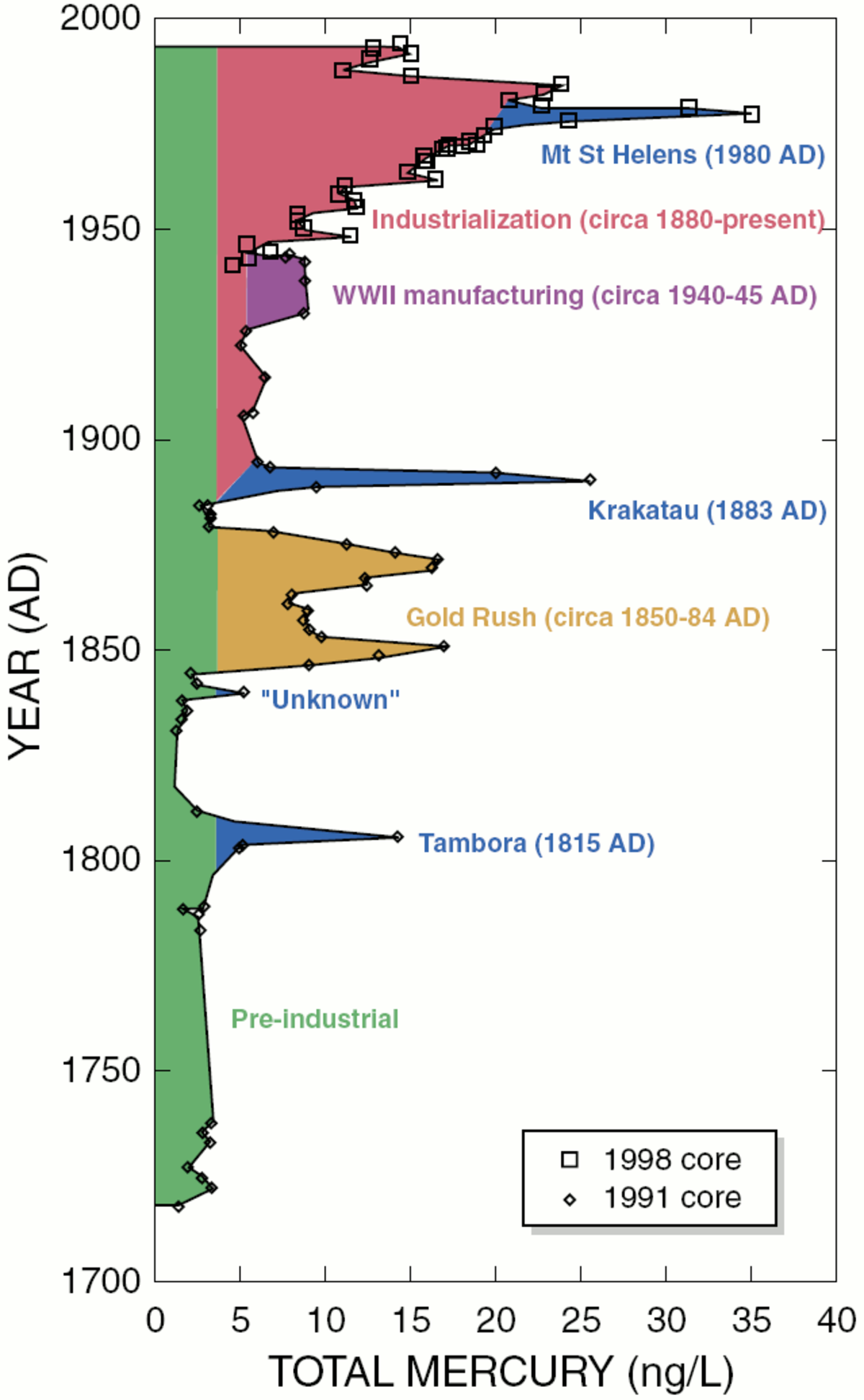

Du mercure est naturellement présent dans l'environnement, mais essentiellement dans les roches du sous-sol. Les principales sources naturelles d'émission dans l'environnement sont les volcans.

Toxicité

Le mercure n’est pas un oligo-élément. Il est toxique et éco-toxique sous toutes ses formes organiques et pour tous ses états chimiques. Son utilisation est souvent réglementée, voire interdite, comme c'est le cas en Norvège.

La toxicité du mercure dépend notamment de son degré d'oxydation.

- - Au degré 0, il est toxique sous forme de vapeur.

- - Les ions de mercure II sont bien plus toxiques que les ions de mercure I.

L’effet de la toxicité du mercure chez l’homme se dévoilant sous sa forme vapeur commence par les voies respiratoires, pour se solubiliser dans le plasma, le sang et l’hémoglobine. Par le sang, il attaque les reins, le cerveau et le système nerveux. Le risque chez les femmes enceintes est aussi présent : cette toxine se déplace facilement au travers du placenta pour atteindre le fœtus. Même après la naissance les risques perdurent puisque le lait maternel est aussi contaminé.

L'activité bactérienne en milieu aquatique convertit une partie du mercure dissous, essentiellement en monométhylmercure HgCH3.

- - Sous cette forme, le mercure est très neurotoxique et bioaccumulable.

- - Il se concentre surtout dans la chaîne alimentaire aquatique.

- - La consommation de certaines espèces de poissons prédateurs (thon, marlin, espadon, requin..) représente une source importante d'exposition et de risque pour l'homme, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes.

Le cas de la toxicité du mercure issu de l'orpaillage, légal ou illégal

- En 1997, une étude a été menée par l'InVS sur l'exposition alimentaire au mercure de 165 amérindiens Wayana vivant sur les bords du fleuve Maroni en Guyane dans les 4 villages Wayanas les plus importants (Cayodé, Twenké et Taluhen et Antécume-Pata) ; des dosages de mercure total ont été pratiqués pour 235 habitants de villages environnants ainsi que des relevés anthropométriques de 264 autres individus. On a constaté que certains poissons contenaient jusqu'à 1,62 mg/kg. Plus de 50 % de la population de l'échantillon dépassait la valeur sanguine recommandée par l'OMS de 10 µg/g de mercure total dans les cheveux ( 11,4 µg/g en moyenne, à comparer à un taux de référence égale à 2 µg/g). De plus, environ 90% du mercure était sous forme organique, la plus toxique et bioassimilable. Les teneurs étaient élevées pour toutes les tranches d'âge, un peu moindre mesure chez les enfants de moins d'un an, mais ils y sont beaucoup plus sensibles.

- L'exposition était la plus élevée dans la communauté de Cayodé où s'exerçaient au moment des prélèvements des activités d'orpaillage. Pour 242 personnes prélevées dans le Haut-Maroni, 14,5 % dépassaient la valeur limite de 0,5 mg/kg. Depuis, l'exploitation de l'or s'est fortement développée. Les indiens Wayana sont donc exposés au mercure très au-delà de l'apport quotidien habituel (environ 2,4 µg de méthylmercure et 6,7 µg de mercure total), mais aussi bien au-delà de la dose tolérable hebdomadaire recommandé (300 µg de mercure total avec un maximum de 200 µg de méthylmercure, soit environ 30 µg/j par l'OMS à l'époque). Les adultes consomment de 40 à 60 µg de mercure total/jour, les personnes âgées de l'ordre de 30 µg/g.

- Les jeunes enfants en ingèrent environ 3 µg/j (dont via l'allaitement), ceux de 1 à 3 ans en ingèrent environ 7 µg/j, ceux de 3 à 6 ans environ 15 µg/j et ceux de 10 à 15 ans de 28 à 40 µg/j.

- Ces doses sont sous-estimées car elle ne prennent pas en compte l'apport par les gibiers, l'air et l'eau.

- Des taux équivalents à ceux mesurés au Japon à Minamata au moment de la catastrophe sont détectés en Guyane.

L'AFSSET a poursuivi ce travail.

Le mercure est responsable de maladies professionnelles chez les travailleurs l'utilisant (voir Mercure (maladie professionnelle)). Il est responsable chez l'homme de maladies telles que l'érythème mercuriel.

Écotoxicité

Le mercure semble toxique pour toutes les espèces vivantes connues. À titre d'exemple, quelques-uns des impacts étudiés et démontrés sur la vie sauvage sont :

- Inhibition de la croissance des algues, des bactéries, des champignons (l’ancien mercurochrome est un biocide efficace pour cette raison, il ne contient plus de mercure pour en réduire la toxicité.. ‘)

- Élévation de la mortalité embryo-larvaire (étudiée par exemple chez les amphibiens)

- Moindre succès reproductif et pontes inhibées chez le poisson zèbre ou d’autres espèces

- Inhibition de la spermatogenèse (étudiée par exemple chez le Guppie)

- Inhibition de croissance chez la truite arc-en-ciel, avec mortalité élevée des embryons et des larves

- Moindre succès de reproduction (couvées plus petites) et de survie des canetons chez les oiseaux d'eau vivant en milieux pollués par le mercure.

Quantités émises

Les évaluations statistiques quantitatives convergent vers les estimations suivantes :

- Environ 3 500 tonnes de mercure seraient émises annuellement dans l'atmosphère par les activités humaines, dont 50 à 75% environ seraient issus de la combustion du charbon ;

- Entre 1 400 tonnes et 2 400 tonnes par an seraient issues du volcanisme, des geysers, de l'évaporation naturelle et de la recirculation ;

- D’autres émissions indirectement anthropiques ne sont pas comptabilisées (évaporation à partir de sols riches en mercure dégradés par les pratiques agricoles ou des aménagements, évaporation ou lessivage à partir de sols dévégétalisés par la déforestation et/ou le pâturage, ou le drainage excessif ou la salinisation, ou suite aux graves phénomènes d'érosion qui s'ensuivent (ex : Madagascar) ;

- Les émissions liées à l'orpaillage clandestin sont probablement très sous-estimées.

Le mercure pose en tous cas un problème environnemental global : sa concentration moyenne augmente chez les poissons et mammifères dans tous les océans, alors que la plupart des autres métaux lourds sont en diminution. Sa répartition dans les océans, sur les continents et dans les pays varie fortement : par exemple, selon une étude récente, le taux de mercure augmente d'est en ouest en Amérique du Nord. Un phénomène dit de "pluies de mercure" est actuellement étudié dans l'Arctique.

Principales sources d'émissions

85 % de la pollution mercurielle des lacs et des cours d'eau proviendraient aujourd'hui directement des activités humaines (essentiellement centrales thermiques au charbon, et exploitation ou combustion de gaz ou pétrole). Ce mercure provient essentiellement du lessivage de l'air et de sols pollués, et des apports terrigènes en mer ou dans les zones humides.

Les sources seraient, par ordre décroissant d'importance :

- Le raffinage et la combustion des hydrocarbures, et notamment la combustion du charbon dans les centrales électriques.

Tous les hydrocarbures fossiles proviennent de cadavres d'organismes qui ont dans le passé bioaccumulé un peu de mercure. On en trouve dans tous les hydrocarbures fossiles, dont le gaz naturel Ils sont plus ou moins « riches » en mercure, avec des teneurs variant fortement selon leur provenance et selon les filons.

Selon la compilation scientifique faite par l'EPA (2001) : certains condensats et pétroles bruts étaient proches de la saturation en Hg0 (1 à 4 ppm). Du mercure en suspension, sous forme ionique et/ou organique a été trouvé dans des pétroles brut (jusqu'à plus de 5 ppm). Des condensats de gaz extraits en Asie du Sud contenaient de 10 à 800 ppb (en poids) de mercure. La plupart des pétroles bruts raffinés aux États-Unis en contiennent moins de 10 ppb, mains on en a trouvé de 1 à 1000 ppb (en poids), pour une moyenne approchant 5 ppb (en poids). Les naphtes issues du raffinage en contiennent encore de 5 à 200 ppb.

L'EPA a évalué en 2001 que la seule production pétrolière annuelle des États-Unis pouvait en émettre jusqu'à 10.000 t environ/an de mercure dans l'environnement). Dans le gaz naturel, le mercure est presque exclusivement sous sa forme élémentaire, et présent à des taux inférieurs à la saturation ce qui laisse penser qu'il n'existe habituellement pas de mercure en phase liquide dans la plupart des réservoirs. On connait cependant au moins un réservoir de gaz (au Texas) où le gaz sort saturé en mercure élémentaire, produisant du mercure liquide élémentaire par condensation, ce qui suggère que - dans ce seul exemple - le gaz est en équilibre avec une phase de mercure liquide présente dans le réservoir même. La teneur en dialkylmercure du gaz naturel est mal connue, mais supposée faible (moins de 1 pour cent du mercure total) sur la base des quelques données de spéciation rapportées par la littérature sur les teneurs en substances indésirables des condensats de gaz.

Le pétrole brut, ses vapeurs et leurs condensats peuvent contenir plusieurs formes chimiques du mercure, plus ou moins stables et variant dans leurs propriétés chimiques, physiques et toxicologiques.

Le pétrole brut et les condensats de gaz naturel contiennent notamment - selon l'EPA - « des quantités importantes de composés du mercure en suspension et/ou de mercure adsorbé sur les matières en suspension. Les composés en suspension sont généralement plus souvent HgS mais incluent d'autres espèces de mercure adsorbé sur des silicates et d'autres matières en suspension colloïdales ». Ce mercure en suspension peut constituer une part importante du mercure total des échantillons liquides d'hydrocarbures. Il doit être séparé (filtré) préalablement à toute analyse de spéciation des formes dissoutes. Pour mesurer le mercure total d'un échantillon de pétrole ou gaz brut, il faut le faire avant filtration, centrifugation ou exposition à l'air qui peuvent être source de perte (évaporation, adsorption de mercure). Exposé à la chaleur ou au soleil, une partie au moins de ce mercure peut contaminer l'air puis d'autres compartiments de l'environnement. - Les activités minières (dont l'extraction du mercure, activité relativement discrète, mais aussi l'extraction et le traitement d'autres minerais ou de pétrole, gaz et charbon naturellement contaminés par du mercure). Dans les pays où il est très pratiqué, le mercure perdu par l’orpaillage est de loin la première source dans l’environnement.

- Les incinérateurs, dont les crématoriums qui incinèrent des plombages dentaires et autrefois certains incinérateurs hospitaliers dans lesquels on pouvait trouver d'importants résidus de mercurochrome ou de thermomètres cassés).

- L'usage d'autres combustibles fossiles que le charbon, pétrole ou gaz naturel, dont la tourbe ou le bois ayant poussé sur des sols contaminés ou dans une atmosphère contaminée peut en contenir des taux excessifs, libérés lors de la combustion ou de sa transformation (en papier, en aggloméré, en contreplaqué).

- Certains processus industriels notamment liés à l'industrie du chlore et de la soude caustique.

- Le recyclage des thermomètres, des voitures, des lampes au mercure etc. qui sont plutôt source de pollutions locales, mais parfois très graves.

- Séquelles industrielles et séquelles de guerre ; Bien des années après, le mercure issu de la fabrication des munitions (fulminate de mercure utilisés dans des milliards d'amorces de balles, obus, cartouches, mines, etc.) par les militaires, chasseurs ou adeptes du tir, comme celui des sols pollués par les industries, parfois anciennes (chapellerie, miroiteries, cristalleries, ateliers de doreurs..) peuvent encore poser de graves problèmes. Des pollutions chroniques comme celle de Minamata peuvent laisser des séquelles durables socio-économiques, écologiques et humaines.

Mobilité

Le mercure émis sous forme de vapeur est très mobile dans l’air, et reste pour partie mobile dans le sol et les sédiments. Il l’est plus ou moins selon la température et le type de sol (il l’est moins en présence de complexes argilo-humiques et plus dans les sols acides et lessivables). Ainsi dit on parfois qu’une simple pile-bouton au mercure peut polluer 1 m³ d'un sol européen moyen pour 500 ans, ou 500 m³ pour un an. Les animaux le transportent aussi (bioturbation). Le mercure n’est cependant pas biodégradable ni dégradable. Il restera un polluant tant qu’il sera accessible pour les êtres vivants.

Il est ce qu'on appelle un contaminant transfrontalier, par exemple de nombreux lacs du Québec sont pollués dû au transport de particules de la région Nord Ouest de l’Amérique du Nord tel le sud de l’Ontario ainsi que le nord des États-Unis. La teneur en Hg aurait doublé depuis les 100 dernières années, de ce fait les pêcheurs sportifs de cette province doivent mesurer leur consommation de poisson venant de cette région.

Pollution de l’air et des pluies

Nombreux étaient ceux qui pensaient que les pluies diluaient les pollutions et amenaient de l’eau propre régénérant les écosystèmes. On sait maintenant qu’elles lessivent les polluants que nous injectons dans l’air, et en particulier pesticides et métaux lourds (dont le mercure), qui peuvent agir en synergies. Le mercure, très volatil, pollue le compartiment atmosphérique, lequel est lavé par la pluie et le brouillard qui polluent les eaux superficielles et les sédiments. Il peut ensuite dégazer ou être émis par les incendies et repolluer l’air.

- - Des analyses de pluies et de neige faites par l’EPA et des universités américaines ont montré que de nombreuses régions sont polluées par le mercure : Jusqu’à 65 fois plus autour de Détroit que le seuil défini comme sûr par l’EPA… 41 fois plus que ce seuil à Chicago, et 73 fois à Kenosha (Wisconsin, frontière Illinois/Wisconsin) ! Et près de 6 fois le seuil pour la teneur moyenne sur six ans à Duluth. Souvent même les pluies les moins polluées dépassent le seuil de sûreté de l'EPA. Les régions moins urbaines sont également parfois touchées : 35 fois le seuil

EPA dans le Michigan et 23 fois pour le secteur du Devil’s Lake, dans le Wisconsin

- Dans 12 États de l'est américain (Alabama, Floride, Georgie, Indiana, Louisiane, Maryland, Mississippi, New York, Caroline du Nord, caroline du Sud, Pennsylvanie et Texas) à la fin de années 1990 et au début des années 2000, la pluie présentait encore des teneurs en mercure dépassant les seuils acceptables pour l'EPA pour les eaux de surface.

- Les É.-U. et la Chine, en raison de l’usage massif de charbon sont particulièrement touchés.

Pollution de l’eau et des sédiments

Il suffit de très peu de mercure pour polluer de vastes étendues d’eau (et les poissons à des niveaux dangereux pour la consommation humaine).

- - Selon un article de 1991, une centrale thermique classique de 100 mégawatts émet environ 25 livres (environ 11.4 kg) de mercure/ an, ce qui semble peu.

- - Or, 0.02 livres (environ 9 grammes) de mercure (1/70ème de cuillère à café) suffit à polluer 25 acres d’étang dans lequel la chaîne alimentaire va reconcentrer le mercure au point que les taux de mercure dans les poissons dépasseront les seuils considérés comme « sûrs » pour la consommation.

(Raloff, Jo., 1991. Mercurial Risks From Acids Reign, Science News, 130:152-166)

Contamination des écosystèmes

La part qui n’est pas absorbée par les plantes ou stockée (plus ou moins durablement) dans le sol finit dans les sédiments, où les bactéries peuvent le méthyler et le rendre très bio-assimilable, notamment pour les poissons et crustacés ou les oiseaux aquatiques que l’homme peut consommer. En mer les poissons piscivores et vivant vieux sont les plus touchés (Thons, espadons.. en particulier. Ils sont presque systématiquement au-dessus des normes quand ils sont adultes). De nombreux poissons de grand fond sont aussi contaminés (Sabre, Grenadier, Empereur..), à des taux très variés selon leur âge (certains vivent jusqu'à 130 ans) et leur provenance. Pour ces raisons, 44 États américains ont établi des limites de consommation des produits de la pêche dans plusieurs milliers de lacs et de rivières. Les populations autochtones sont particulièrement visées par ces mesures. Sur terre le mercure est notamment bioaccumulé par les champignons, une étude faite en France par Didier Michelot du CNRS à partir de 3000 mesures de 15 métaux chez 120 spécimens de champignons de diverses espèces a détecté 4 espèces particulièrement accumulatrices :

- Suillus variegatus (Boletus) (94 ppm),

- Agaricus aestivalis (87,4 ppm),

- Agaricus arvensis (84,1 ppm),

- Pleurotus eryngii (82 ppm).

Dans quelques pays et à plusieurs reprises, des publications officielles ont averti les individus de la possibilité d'empoisonnement provoqué par les métaux lourds dans les champignons, notamment prélevés dans la nature.

Santé reproductive

Les espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire sont les plus concernées, outre les poissons, requins, cachalots, phoques, épaulards etc., dans les milieux continentaux, la loutre, le vison, le huard, la sterne, les limicoles, les canards etc., peuvent aussi être très touchés. L’homme, de par sa position dans la chaîne alimentaire fait partie des espèces touchées.

Ampleur du phénomène chez l’Homme Selon les CDC américains (Centers for Disease Control and Prevention):

- Une femme en âge de procréer sur douze a un taux de mercure dans le sang assez élevé pour mettre en danger le développement neurologique du fœtus,

- Plus de 320 000 bébés nés annuellement courraient ainsi le risque de développer des malformations,

- Dans une grande partie des États-Unis, même les pluies les moins polluées contiennent plus de mercure que les seuils de sûreté proposé par l'EPA (l'agence Américaine pour l'environnement) pour l'eau potable.

Santé : le mercure est présent dans les vaccins sous le principe actif Thiomersal depuis 1930.

Contrôle, Statut, évolution de la législation

À échelle mondiale, le PNUE a mis en place un "Plan mercure"

- Aux États-Unis

- Le Michigan, l'Ohio et l'Indiana ont mis en place des réglementations par État sur la consommation de poisson;

- Le Wisconsin et le Minnesota ont pris des arrêtés interdisant ou limitant la consommation sur des centaines de lacs.

- L'EPA met à jour régulièrement des conseils aux femmes enceintes, enfants et personnes fragiles, recommandant notamment de limiter la consommation de certains poissons (Thon, espadon en particulier) et fruits de mer. Idem au Canada, pour des poissons marins, et des grands lacs.

- En Europe.

- L'Union européenne s'est définie en 2005 une stratégie communautaire sur le mercure en 6 objectifs et une série d’actions spécifiques, suite à un rapport de 2003 sur « les risques pour la santé et l’environnement en relation avec l’utilisation du mercure dans les produits », et à un rapport rapport de la Commission au Conseil, du 6 septembre 2002, concernant le mercure issu de l'industrie du chlore et de la soude après une Directive (22 mars 1982) sur le mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins. La Commission européenne a confié à la France la rédaction d’un argumentaire en vue d'éventuellement réviser la classification du Mercure dans le cadre de la Directive 67/548/CEE (sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses). L’AFSSET a restreint l’étude à la seule classification CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique), pouvant se traduire par une interdiction de vente du mercure en Europe pour un usage grand public et une surveillance accrue en milieu professionnel. L'avis de l'AFSSET a été soumis aux responsables de la classification et d’étiquetage pour l'Europe en novembre 2005 qui ont demandé plus de détails sur la toxicologie du mercure et son caractère cancérogenèse et mutagène (travail fait par l’INRS et l’INERIS). La procédure devrait aboutir à une modification du statut du mercure.

- En juin 2007, le Parlement à Strasbourg a voté un règlement interdisant l'exportation et l'importation de mercure et réglementant les conditions de stockage.

- Mi 2007 les députés ont voté pour l’interdiction des thermomètres au mercure non-électriques (les matériels électriques et contenant du mercure étaient déjà couverts par une directive) et d'autres instruments de mesure d'usage courant contenant du mercure, sans amendement à la position commune du Conseil, c’est-à-dire sans accepter la demande du PE d'une « dérogation permanente pour les fabricants de baromètres », mais acceptant « une exemption de deux ans ». (La pile au mercure reste autorisée dans le thermomètre)

- Le parlement estime que 80 à 90 % du mercure des outils de mesure et contrôle est présent dans les thermomètres médicaux et domestique (importés pour les 2/3 d'Extrême-Orient souvent), et que les produits de substitution existent et sont mêmes moins chers pour le particulier. Les instruments plus techniques ou scientifiques (manomètres, baromètres, le sphygmomanomètres, ou thermomètres non médicaux) sont eux fabriqués en Europe et leurs substituts peuvent être plus chers.. Quelques dérogations sont prévues à la demande du parlement alors que le conseil envisageait une interdiction totale. Elles concernent les antiquités (thermomètres anciens au mercure) et le domaine sanitaire (ex sphygmomanomètres à mercure, qui mesurent le mieux la tension artérielle). L’interdiction, non rétroactive ne touchera que les instruments neufs, la revente autorisée de matériels existant rendra les fraudes plus difficiles à contrôler, d’autant que les instruments vieux de plus de 50 ans, considérés comme des antiquités pourront encore être importés contenant du mercure.

Chaque état membre doit traduire la directive dans son droit national dans un délai d’un an à partir de son entrée en vigueur, et son application effective ne doit pas prendre plus de 18 mois à partir de la transposition (sauf pour les baromètres, pour lesquels le délai est porté à 24 mois). - Fin 2007, la Commission européenne envisage de bannir le mercure de toute préparation à usage thérapeutique et doit statuer sur l'avenir du mercure en dentisterie (incorporé à 50% dans les plombages ou amalgames dentaires).

- Depuis le 1er janvier 2008, la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, a interdit l'utilisation du mercure pour toutes applications.

- Mi-janvier 2008, un comité scientifique européen, mandaté par la Communauté et composé pour moitié de dentistes, publie un rapport déclarant que l'amalgame dentaire est un matériau sain, dépourvu de tout risque sur la santé humaine. Le document n'est édité qu'en anglais [1]

- Le 22 février 2008 ; Selon la Commission, l'UE, le « plus grand exportateur de mercure au monde, doit montrer la voie à suivre dans la réduction de l'utilisation de ce métal». Pour cela, la commission a proposéd'interdire toute exportations européenne de mercure, ceci après une vaste consultation. L'UE étudie des solutions pour gérer les « énormes surplus » (12 000 tonnes) attendus d'ici 2020 par l'abandon progressif du mercure par l’industrie du chlore et de la soude. Le stockage dans d'anciennes mines de sel spécialement adaptées est notamment à l'étude.

- Le 26 février 2008 le JOUE publie une Position commune du conseil (CE) no 1/2008 du 20 décembre 2007 en vue de l'adoption d'un règlement (sur l'interdiction des exportations de mercure métallique et le stockage en toute sécurité du mercure).

Gestion du risque

Les caractères physiques et chimiques du mercure ont influencé leur présences dans plusieurs produits de consommation, par exemple les thermomètres, les manomètres, l’amalgame dentaire, les lampes fluorescentes et autre. Ce sont des sources émettrices qui ajoutent à l’environnement.

Les solutions évoquées impliquent des interventions à différents niveaux. On peut limiter la diffusion du mercure dans l'environnement par les mesures suivante:

- La réduction à la source du mercure, voire son interdiction pour les usages non essentiels et là où une alternative moins toxique existe;

- Un meilleur recyclage des objets, piles et accumulateurs en contenant;

- Le contrôle de la teneur en mercure du charbon destiné à la combustion, et l'utilisation de procédés visant à traiter les gaz avant leur relâchement dans l'atmosphère.

- L'utilisation de procédés industriels sans mercure, en particulier dans le secteur minier

Les piles bâton au mercure sont pour partie remplacées par d’autres. Les piles bouton sont obligatoirement récupérées et recyclées (mais le sont elles vraiment?). On peut aussi réduire l'exposition humaine au méthyle mercure par les mesures suivantes:

- Des conseils alimentaires, notamment pour les personnes à risque et surtout pour les femmes enceintes (éviter le thon, merlin, espadon...);

- Une surveillance de la teneur en mercure des poissons dans les lacs où se pratique la pêche sportive, et l'émission d'avis aux pêcheurs.