Planoise - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Préhistoire

Le passage de chasseurs-cueilleurs remontant à 50 000 ans, durant la période du paléolithique moyen, a été attestée sur le site de Besançon. Les fouilles menées au cours des derniers siècles ont permis de révéler des traces d'occupation du site dès le Néolithique le long du Doubs, notamment au pied des collines de la Roche d'Or et de Rosemont, ces traces d'habitat étant datées de 4 000 ans avant J.-C. environ.

À Planoise, les plus anciennes traces de vie du site furent retrouvées dans le secteur des Époisses de fouilles archéologiques. Outre une pointe en silex dont la fabrication remonterait au Néolithique (3000 ans avant J.-C.), le musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon conserve trois bracelets en bossettes datés de la fin de l'âge du fer (500 avant J.-C.) ainsi qu'une lampe à huile et une burette toutes deux en terre cuite datant probablement de l'Époque hellénistique (entre le IVe et le Ier siècle av. J.-C.).

Antiquité et Moyen Âge

Un flacon en bronze, une statuette représentant une Vierge à l'Enfant, ainsi qu'une lampe à huile en terre cuite, ont été retrouvés près du secteur des Époisses. Ils datent vraisemblablement de l’Époque romaine.

À la fin du XIIIe siècle, les terres de Planoise sont comprises de justesse dans les limites de la commune de Besançon, d'après la charte de Jean Ier de Chalon, régent du Comté de Bourgogne, qui fixa les limites de la ville. Au XVe siècle, le clergé acquiert les terres de Planoise ainsi qu'une partie de la colline.

Les premières traces écrites faisant référence à Planoise datent de 1435. Ce toponyme est formé par le mot latin planesium avec le sens de planus campus qui signifie plaine, « terrain essarté ». Le haut de la colline de Planoise présente en effet une surface à peu près plane qui fut pendant longtemps cultivée. Une autre hypothèse est avancée : le nom proviendrait de bois de planes, c'est-à-dire bois de platanes ; il y avait effectivement autrefois un grand nombre de ces arbres. De cette époque parviennent certains renseignements : Planoise était une vaste forêt (comparable à la Forêt de Chailluz). Très peu d'habitations existaient, les seuls riverains étaient des agriculteurs (pas plus d'une dizaine) qui cultivaient essentiellement des fruits et des légumes.

Plusieurs hameaux étaient répartis de part et d'autre sur le site de Planoise. Parmi eux, on retrouve certains toponymes qui aujourd'hui existent toujours. C'est ainsi que l'on retrouve encore actuellement des secteurs comme la Malcombe, Château Farine, les Époisses ou encore les Vallières qui furent des anciens lieux-dits du site (on peut également citer Planoise, qui fut également un lieu-dit toponyme de la colline). D'autres, comme Cornandouille (situé dans l'actuel secteur de Châteaufarine), la Bousserotte (situé dans l'actuel secteur de Cassin, au nord-est) ou la Louvière (situé dans l'actuel secteur de Cassin, au sud-est) furent des hameaux dont le nom a été évoqué pour nommer les secteurs de Planoise, avant l'abandon de certains de ces derniers, faisant disparaître en même temps ses anciens toponymes. À noter que jadis existaient également les hameaux de Saint-Laurent (situé dans l'actuel bois Monsieur) ainsi que de la grande et la petite Soyes (situés dans l'actuel Hauts du Chazal). Tous ces toponymes seraient apparus lors du Moyen Âge.

Époque moderne

Entre le Moyen Âge et l'Époque contemporaine, le site reste peu habité. La seule évolution notable a été l'agriculture ; en effet, la majorité des agriculteurs présents se mirent à cultiver des pommes de terre. À la fin du XVIIe siècle, une décharge est aménagée dans l'actuel secteur de Cassin (nommé à l'époque « Cornandouille »). Cette dernière avait pour premier but l'enfouissement des déchets de la ville voisine de Besançon, mais servait également à combler la faille de Cornandouille.

Le 14 janvier 1815, le prince du Liechtenstein entreprend le siège de Besançon, et ses troupes s'installent à Saint-Ferjeux. Le général Marulaz tente de constituer des vivres pour ses hommes et sa cavalerie. Le lieu de ravitaillement le plus proche est alors situé à Avanne-Aveney. L'armée liechtensteinoise bloque donc le passage entre Saint-Ferjeux et Avanne-Aveney en occupant le site de Planoise. Le prince du Liechtenstein abandonne finalement Besançon, le 20 avril 1815.

Durant la Révolution française, le secteur ne fut pas ébranlé, contrairement au proche quartier de Saint-Ferjeux qui prit part à la rébellion contre l'Ancien Régime.

Époque contemporaine

Avant la ZUP

Dès le début du XIXe siècle, un grand nombre de fermes sont construites et le site devient partiellement rural, regroupant un peu plus d'une centaine d'habitants. Les seules traces actuelles de cette période sont un ancien lavoir en pierre, situé en périphérie du quartier urbain ainsi que le château Saint-Laurent et quelques fermes situées à la sortie de la rue de Dole. Le lieu le plus important était alors le château Saint-Laurent, qui appartenait à l'époque à la famille noble Buyer. La chapelle baroque intégrée au bâtiment attirait tous les dimanches les paroissiens du secteur.

Le site de Planoise est en pleine expansion agricole après la Seconde Guerre mondiale, la démographie augmente également assez rapidement avec un total d'environ 800 habitants, malgré une légère baisse d'environ 200 habitants entre 1940 et 1950. Les fermiers cultivaient alors des terres allant de Châteaufarine à Saint-Ferjeux en passant par Planoise et l'Amitié. Ils produisaient essentiellement des pommes de terre, des céréales comme le blé ainsi que des légumes. L'exploitation de la famille Humbert était la plus importante du site, ils étaient en partie propriétaire et en partie locataire de leurs terres, et possédaient plus de 60 hectares alternant prairies et cultures. Ils possédaient également quelques pieds de vigne sur Planoise et sur Rosemont, ainsi que des chevaux et des vaches. De nombreux saisonniers venaient travailler pendant la saison des récoltes, parfois des gens du coin et parfois des portugais.

La Première et la Seconde Guerre mondiale ne concerneront que très peu le quartier. Aucun fait particulier lié à ces deux guerres n'a été signalé, si ce n'est la mort probable d'un soldat américain et la destruction de quelques fermes situées rue de Dole. Cependant, quelques bombardements on été signalés sur le site juste avant la libération de Besançon le 8 septembre 1944, la ferme Humbert ayant servi d'abri de fortune. D'ailleurs, son propriétaire, Marcel Humbert, avait par la suite caché ses chevaux et ses vivres car les nazis réquisitionnaient tous les véhicules, bêtes et vivres avant de s'enfuir.

Dès la fin des années 1950, Planoise est voué à devenir une importante ZUP (zone à urbaniser en priorité), ce qui ne laisse pas d'autre choix aux agriculteurs que de partir. Certains s'installeront dans la campagne franc-comtoise, mais d'autres reconstruiront leurs fermes à quelques centaines de mètres. Quelques années plus tard, ces derniers seront confrontés à une nouvelle expropriation lors de la construction de la zone de Châteaufarine.

La démographie à l'origine du quartier

Au milieu des années 1950, la ville de Besançon fait face à un réel problème démographique : la croissance de la population bisontine est l'une des plus fortes de France, juste derrière celle de la ville de Grenoble. Il faut alors construire de nouveaux logements pour répondre à la demande. Le quartier de La Boucle, correspondant au centre historique de la ville, est déjà saturé, et les terrains adjacents à ce secteur appartiennent à l'Armée, qui refuse de les céder ou alors pour une lourde somme. Pourtant, il devient impératif de construire de nouveaux logements en dehors de la vieille ville.

Les quartiers de Clairs-Soleils, Montrapon-Fontaine-Écu et le secteur des Orchamps sont déjà en cours d'aménagement, mais la morphologie du terrain ne permet pas la construction, nécessaire, d'une large ZUP.

Les autorités municipales se sont alors longtemps penchées sur le problème du lieu d'accueil d'une futur ZUP ayant superficie suffisante pour répondre à la croissance démographique. Après avoir rapidement écarté une expansion vers le sud qui se révélait impossible à cause du relief montagneux de la colline Saint-Étienne, l'équipe municipale a réfléchi sur une expansion vers l'est qui fut elle aussi inconcevable, la ville étant déjà aux limites de son territoire avec la construction du quartier des Orchamps, et une urbanisation du secteur de la Vaites qui fut elle aussi écartée à cause sa petite capacité d'accueil. Enfin, une expansion au nord-est n'est pas envisageable à cause d'un relief posant des problèmes d'assainissement insolubles, et le nord-ouest de la ville étant déjà occupé par le nouveau secteur du Campus.

La solution réside dans une bourgade située à 3 km à l'ouest du centre historique : Planoise. Ces 3,5 km² peuvent accueillir une grande population.

La conception de Planoise

Planoise était conçu comme une ville nouvelle, d'ailleurs le maire de l'époque, Jean Minjoz, en dira le 18 novembre 1960 « cette future cité sera une véritable petite ville au sein de Besançon ». Jacques Gagey, en qualité de rapporteur présenta le 24 janvier 1964 au conseil municipal le plan de masse d'urbanisation à Planoise, il dira : « je crois que nous avons là une des réalisations les plus importantes prévues en villes satellites actuellement sur le territoire français ».

Le futur quartier est imaginé et construit par l'architecte Maurice Novarina et ses collègues Barres, Jabeuf et Robert.

Planoise devait s'établir sur 128 hectares, et comporter un total de 13 109 logements, répartis sur cinq quartiers : le quartier central (1 737 logements) conçu comme un centre-ville qui devait être ceinturé par quatre quartiers périphériques : le quartier des Époisses (1 842 logements) dont l'emplacement est le même actuellement, le quartier de Châteaufarine (2 997 logements) actuel secteur d'Île-de-France, le quartier de la Louvière (3 171 logements) à l'ouest de Planoise et le quartier de la Bousserotte, actuel secteur de Cassin (3 362 logements) (Plan du projet de Planoise, 1965, archives SEDD). On prévoit alors à l'époque que 40 000 personnes s'installeront dans la zone résidentielle flambant neuve.

Le coût total de la construction du nouveau quartier avec tout ce que cela comprend (voiries, assainissement de l'eau potable...) est estimé à l'époque à 69 752 000 francs, financé par l'État à 30 % et à 70 % par la ville de Besançon.

Les quelques 1 000 habitants du secteur s'émurent du sort qui leur était réservé : partir soit à l'amiable, soit par expropriation. En effet, l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1963 déclare « d'utilité publique l'acquisition des terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à la création d'une zone d'habitation au quartier de Planoise, à Besançon et autorise la ville à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation les immeubles qui sont nécessaires pour la réalisation de l'opération envisagée ». Le journal Le Comtois tentait déjà le 18 avril 1962 d'alerter l'opinion publique sur le sort des habitants du secteur, mais cet article n'eut qu'un faible impact. En 1993, Jean Garneret recueillit divers témoignages des anciens riverains de Planoise et les intégra dans son livre intitulé « vie et mort du paysan ».

Le début du projet

Le 18 novembre 1960, le statut de ZUP est officiellement reconnu et à partir de la même année, les premières expropriations débutent jusqu'à la fin de l'année 1962, où il n'y a plus aucun habitant sur le site. La totalité des terrains sont maintenant acquis par la ville de Besançon, achetés pour un total de 7 160 886 francs et cédés à la SEDD (société d'équipement du département du Doubs) en 1964, chargée de viabiliser le site avant de le laisser aux promoteurs. À la fin de l'année 1962, les travaux d'aménagement commencent.

En 1963, le collecteur destiné à recueillir les eaux usées du futur quartier est en cours d'aménagement. Il se raccorde à la ZI des Trépillots et traverse le secteur des Époisses et de la Bousserotte (Cassin) avant de contourner la colline de Planoise par le secteur des Vallières avant d'arriver à la station d'épuration de Port Douvot, dans le quartier de Velotte. Pourtant, en avril 1964, les travaux de voirie, d'assainissement et d'alimentation en eau ne sont toujours pas commencés.

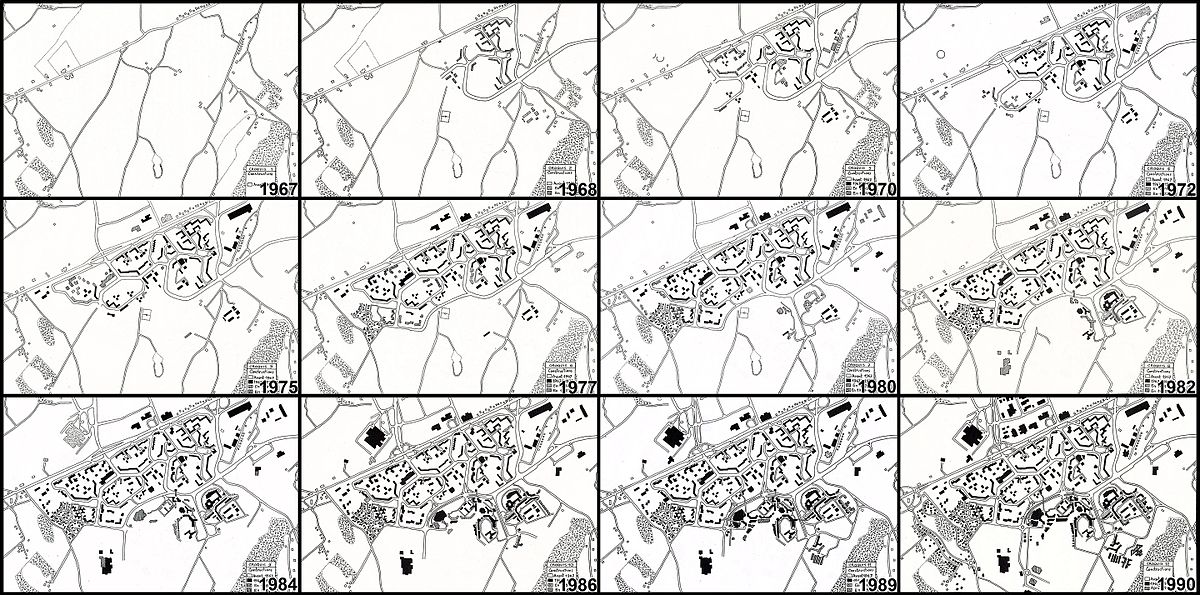

Il faudras attendre le 27 janvier 1965 à 11h30, pour que le premier sillon au bulldozer soit tracé et que les travaux débutent enfin. La même année débutait la construction des blocs, et le 27 octobre 1967 les deux premiers appartements de Planoise sont terminés. le 6 mars 1968 les parents d'élèves visitent le collège Diderot et le 1, le premier immeuble est totalement terminé.

La vie s'installe

À la fin des années 1960, les commerces essentiels sont encore mobiles. Le réseau téléphonique et électrique est toujours restreint. Les lieux de cultes (principalement chrétiens et musulmans) sont souvent des salles improvisées ou des halls d'immeuble. L'église Saint-François-d'Assise est érigée en 1972 et la mosquée Al-Fath seulement en 2007. La construction des centres commerciaux des Époisses et d'Île-de-France, respectivement en 1969 et 1975, constitue le premier développement notable du commerce.

En avril 1971, sur les 2 033 logements livrés, 1 885 sont occupés (dont 1 429 aux Époisses et 456 à Châteaufarine, actuel Île-de-France). À partir de 1968, les premiers habitants s'installent aux Époisses. La SEDD présente alors les résultats d'une étude sur les premiers Planoisiens : 82,6 % sont âgés de moins de 35 ans, 90 % des habitants sont français et les deux tiers des ménages étrangers sont européens, et plus de 55 % des habitants du quartier sont originaires de Besançon, un peu plus d'un tiers sont originaires d'autres villes et seulement 9 % d'origine rurale. Malgré la mauvaise image du quartier dans le reste de la ville à partir des années 1970 (cette image négative des grands ensembles commence en France à partir de cette époque) on constate un degré très inhabituel de satisfaction des habitants de Planoise. En effet, 40 % des enquêtés ont répondu que le confort était la principale raison de leur venue à Planoise, plus de 76 % n'ont pas l'intention de partir ailleurs et pour plus de 46 % Planoise est le meilleur lieu de résidence qu'ils connaissent.

À partir de 1985, le secteur de Cassin se développe ; il accueillera principalement les commerces de proximité. Suite à l'abandon du projet initial qui prévoyait 13 109 logements répartis sur cinq quartiers, le secteur central seras finalement le troisième et dernier quartier de Planoise et prendra le nom de la place principale située en son centre : la place Cassin. Les constructions dans ce secteur seront plus petites que celle des Époisses et d'Île-de-France et essentiellement constituées d'immeubles et de maisons en copropriété.

Durant cette période, le quartier reste en pleine effervescence et la majorité des infrastructures sont construites. C'est alors « l'âge d'or » du quartier : sa croissance lui vaut à l'époque le surnom de « quartier soleil ».

De la ZUP à la ZAC

Dans les années 1950, beaucoup de français rêvaient d'avoir leurs petits HLM avec l'eau courante et l'électricité, de plus la situation géographique d'un grand nombre de ces quartiers facilitaient l'accès aux commerces et aux bâtiments culturels. Pourtant, à partir des années 1970, les grands ensembles avec des constructions démesurées commencent à faire peur. C'est ainsi qu'en 1973, Olivier Guichard alors ministre de l'urbanisme limite la construction des grands ensembles à 1000 à 2000 logements en fonction de l'importance de l'agglomération à laquelle ils sont attachés. Et à partir de 1977, plus de 50 zones urbaines sont réhabilitées.

Planoise n'échappe pas à cette règle, et l'urbanisation change alors à partir de cette époque. On décide alors de passer à un urbanisme de ZUP (barres HLM démesurées, peu ou pas de recherche architectural) à une ZAC (immeubles de petite taille, harmonisation du paysage, liaisons routières plus pratiques, aménagement de commerces et services...). Le quartier devient alors très nuancé suivant les secteurs, des petits immeubles, des copropriétés et des maisons à Cassin et à Châteaufarine et des barres HLM de 10 à 12 étages en béton armé pour les secteurs des Époisses et d'Île-de-France.

De l'âge d'or à la crise des banlieues

Planoise, comme beaucoup de ZUP construites à la même époque, rencontre des problèmes économiques et sociaux. À partir de la fin des années 1980, le quartier passe d'un secteur prospère à une cité sensible. Guerre des gangs, trafics, braquages, agressions, chômage, promiscuité, dégradation du cadre de vie, « l'âge d'or » de Planoise est bel et bien révolu.

L'exemple le plus frappant est sans doute l'incendie du « Forum » durant les émeutes de 2005, provoquant la mort de Salah Gaham. De nombreux autres faits divers contribuent à la dégradation de l'image du quartier, comme par exemple l'agression de plusieurs policiers qui s'est terminée en une véritable émeute, le 17 septembre 2009, ou encore le braquage d'un bus le 17 janvier 2009 par deux adolescents.

Pour enrayer la hausse de la criminalité à Planoise, la commune a tenté de réagir au plus vite, en construisant par exemple un commissariat à Cassin (bien que ce dernier ait été incendié) et en augmentant le dispositif policier dans le quartier. À la fin des années 2000, une partie de la ZUP est reclassée en zone franche urbaine, ce qui permet l'installation d'une quarantaine d'entreprises.

Malgré tout, les incidents qui ont fait la sulfureuse réputation du quartier restent assez marginaux, même si la délinquance à Planoise reste sensiblement la plus élevée de Besançon. Pourtant, les Planoisiens eux-mêmes ont une meilleure image de leur quartier que les autres habitants de Besançon.

Un nouvel avenir ?

Dans le cadre du PRU (programme de rénovation urbaine), Planoise connaît une réhabilitation sans précédent, de nouveaux secteurs voient le jour, comme les Hauts du Chazal, des bâtiments plus spacieux, plus pratiques et moins modestes se construisent (couleurs plus chaudes, hauteur correspondant à moins de sept étages...).

La réhabilitation des anciens bâtiments concerne essentiellement le secteur des Époisses, mais aussi et surtout le secteur d'Île-de-France, où de nombreux taudis ont déjà été définitivement rasés fin 2009. Les bâtiments détruits devraient être remplacés par d'autres bâtiments reconstruits à Planoise, mais également dans d'autres quartiers de la ville, la municipalité encourageant la dispersion de la population sur l'ensemble de la ville pour éviter de nouveau une situation de promiscuité au sein du quartier.

De nouveaux projets sont aussi à l'ordre du jour, comme le tramway qui passerait à Planoise pour rejoindre Chalezeule. La municipalité a émis la possibilité d'une construction de gare à Planoise, d'ici à 2020.