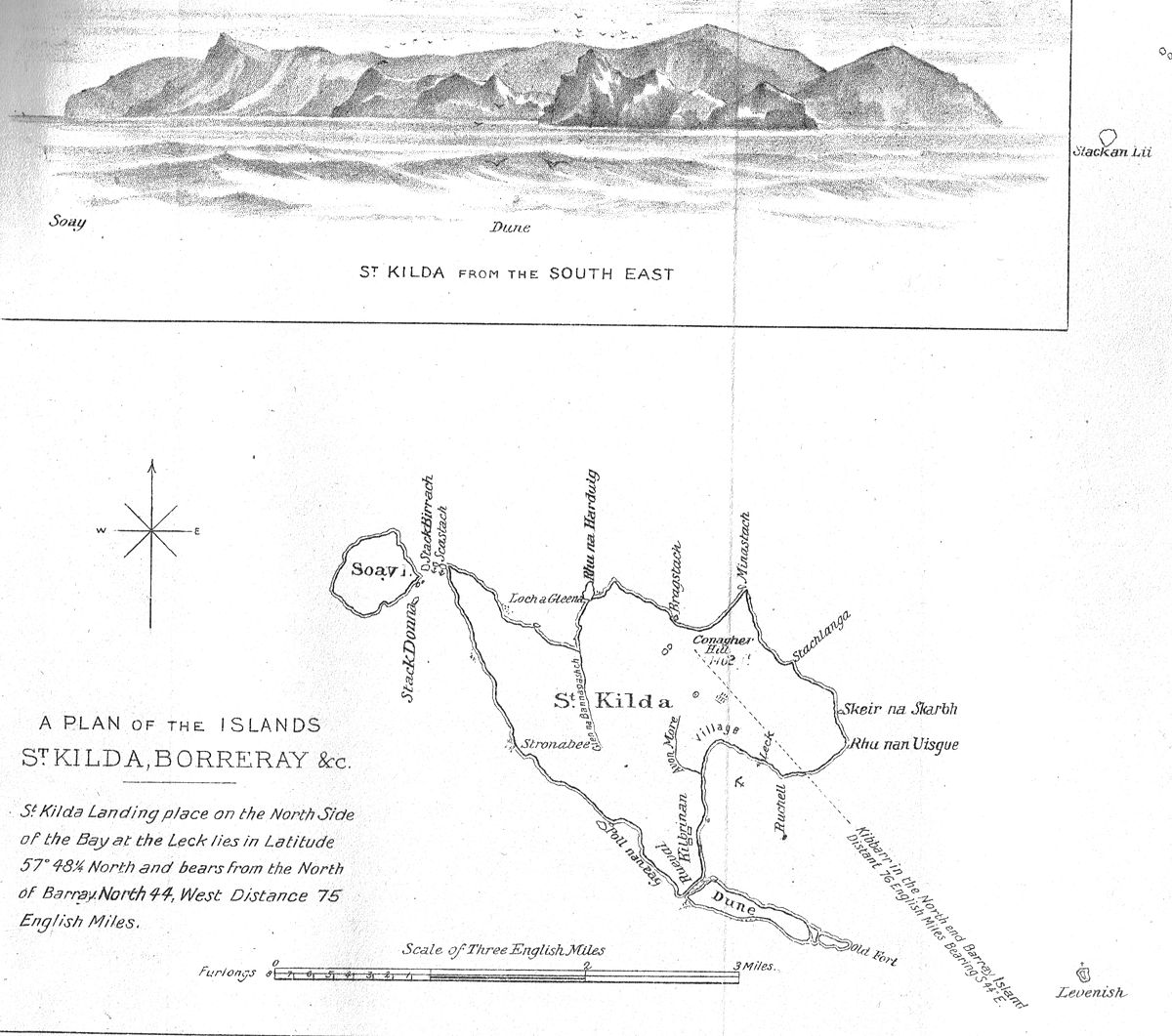

Saint-Kilda - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conservation de la nature

À sa mort le 14 août 1956, le marquis de Bute qui avait racheté les îles en 1931 les légua par testament au National Trust for Scotland, à condition qu'il accepte l'offre dans les six mois. Après des hésitations, le comité exécutif accepta en janvier 1957. La lente rénovation et conservation du village commença, la plus grosse partie étant assumée par des équipes de volontaires venant l'été. De plus, des recherches scientifiques commencèrent sur la population presque sauvage du mouton de Soay, et sur d'autres aspects de l'environnement naturel. En 1957, l'endroit fut désigné comme réserve naturelle nationale, c'est-à-dire une réserve naturelle revêtant un intérêt d'importance national pour les sciences de la Terre.

En 1986, les îles devinrent le premier endroit d'Écosse à être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, pour ses caractéristiques terrestres. En 2004, le patrimoine considéré fut élargir pour prendre en compte une grande partie des caractéristiques marines. En 2005, Saint-Kilda devint l'un des seulement 24 lieux à recevoir le statut de patrimoine mondial en type mixte, c'est-à-dire à la fois pour son importance naturelle mais aussi culturelle. Les îles partagent cette particularité avec des sites d'importance tels que Machu Picchu au Pérou, le Mont Athos en Grèce et le parc du Drakensberg en Afrique du Sud. L'archipel relève également des monuments historiques, est un National Scenic Area (conservation propre à l'Écosse et administrée par le Scottish Natural Heritage), un site d'intérêt scientifique particulier et une Zone de protection spéciale (créée par l'union européenne pour la protection des oiseaux sauvages).

Les yachts qui visitent peuvent s'abriter à Village Bay, mais ceux désirant accoster doivent contacter le National Trust for Scotland au préalable. En effet, on craint l'introduction d'animaux ou espèces de plantes non-originaires de l'île dans cet environnement fragile. L'environnement marin de l'archipel, avec ses cavernes englouties, arches et abîmes offre un spectacle jugé fascinant pour la plongée sous-marine. Les mouvements des vagues produits par la puissante houle de l'Atlantique nord y sont observés jusqu'à 70 m de profondeur..

En 2008, le National Trust for Scotland reçut le soutien du ministre écossais de l'environnement, Michael Russell, pour son plan visant à s'assurer qu'aucun rat ne débarque du Spinningdale, un navire de pêche battant pavillon britannique et appartenant à des Espagnols, échoué sur Hirta. Il y avait des inquiétudes quant à des répercussions sur les oiseaux de l'île. Les vecteurs de contagion du navire (y compris ceux de dégradation comme le fioul, les huiles et les provisions) furent enlevés avec succès par une compagnie de sauvetage néerlandaise, Mammoet, avant la saison de reproduction des oiseaux au début avril.

Histoire

Préhistoire

L'archipel a été continuellement habité depuis au moins deux millénaires, de l'Âge du bronze au XXe siècle. Dernièrement, une preuve directe d'un peuplement plus ancien remontant au Néolithique fut apportée par des tessons de poterie trouvés à l'est du village ; ces vestiges sont du même style que les céramiques des Hébrides. La découverte consécutive d'une carrière de pierre sur Mullach Sgar, au-dessus de Village Bay, entraîna la mise au jour de nombreux outils lithique : socs de houe, pierres à aiguiser et couteaux de Skaill. Ces outils furent trouvés dans un cleitean, bâtiment en pierre (voir ci-contre) servant à entreposer des objets.

Du XIVe au XVIIe siècle

La première mention de Saint-Kilda dans un document écrit date de 1202, lorsqu'un ecclésiastique islandais parla de se mettre à l'abri sur « les îles qui s'appellent Hirtir ». Les premiers rapports mentionnent la découverte de broches, d'une épée en fer et de pièces danoises ; bien que le nom norrois des endroits indique une présence viking soutenue sur Hirta, les preuves matérielles en ont été perdues.

La première mention de l'archipel en anglais vient de la fin du XIVe siècle, lorsque Jean de Fordun écrivit « l'île de Irte qui, on se l'accorde, est sous le Circius et aux confins du monde ». Les îles faisaient historiquement parti du domaine du Clan MacLeod de Harris, au sud de l'île principale des Hébrides extérieures; leur intendant était responsable de la collecte du loyer (ou fermage), payé en nature, et autres taxes.

Le premier compte-rendu détaillé d'une visite dans l'archipel date de 1549, lorsque Donald Munro suggère que « les habitants sont de pauvres gens simples, à peine éduqués dans quelque religion que ce soit, mais les MacLeod de Harris, son intendant, ou celui qui se charge de cette fonction, y prend la mer une fois l'an au milieu de l'été, avec quelques aumôniers pour baptiser leurs enfants ».

En dépit des meilleurs efforts de l'aumônier, la philosophie des insulaires venait surtout du druidisme, ce qui se comprend avec leur isolation et leur dépendance vis-à-vis des dons du monde naturel ; ceci ne changea pas réellement jusqu'à l'arrivée du révérend John MacDonald en 1822. Le révérend Kenneth Macauley fit état de cinq autels druidiques, ceci comprenant un large cercle de pierres perpendiculaires au sol à côté de la Stallir House sur Boreray. Le colonel MacDonald de Colonsay fit une incursion sur Hirta en 1615, emportant 30 moutons et de l'orge. Par la suite, les îles eurent une réputation d'abondance. Lors de la visite de Martin en 1697, il y avait 180 habitants, et l'intendant voyageait avec une « compagnie » comptant jusqu'à 60 personnes, qu'il choisissait parmi ses amis les plus maigres des îles environnantes, et les emmenait ainsi à Saint-Kilda pour qu'ils bénéficient de la nourriture abondante (bien que primitive) de cette île, et retrouvent ainsi leur santé et force coutumière.

Religion et tourisme aux XVIIIe et XIXe siècles

Les navires visitant l'archipel au XVIIIe siècle lui apportèrent le choléra et la variole. En 1727, les pertes humaines étaient si importantes qu'il n'y avait plus assez d'habitants pour s'occuper des bateaux, et de nouvelles familles furent apportées de Harris en remplacement. En 1758, la population était remontée à 88 habitants, et atteint presque la centaine à la fin du siècle. Ce chiffre resta assez constant jusqu'au 1851, lorsque 36 insulaires choisirent d'immigrer en Australie à bord du Priscilla, une perte dont l'île ne se remit jamais vraiment. L'émigration était une réaction à la fermeture de l'église et du presbytère pendant plusieurs années par le propriétaire des terres durant le schisme de 1843 qui créa la Free Church of Scotland.

Un des facteurs du déclin était l'influence de la religion. Le missionnaire Alexander Buchan vint à Saint-Kilda en 1705 mais, en dépit de son long séjour, l'idée d'une religion « organisée » ne resta pas. Ceci changea lors le révérend John MacDonald, « l'apôtre du Nord », arriva en 1822. S'établissant dans sa mission avec ferveur, il prêchait treize longs sermons par jours pendant ses onze premiers jours. Il revint régulièrement et grâce aux collectes de fond des habitants, bien qu'en privé il se déclare horrifié par leur manque de connaissance religieuse. Les insulaires se prirent d'amitié avec le révérend et pleurèrent lorsqu'il les quitta une dernière fois huit ans plus tard. Son successeur fut le révérend Neil Mackenzie, qui arriva le 3 juillet 1830; ministre de l'Église d'Écosse, il améliora de façon conséquente les conditions de vie des habitants. Il réorganisa l'agriculture sur l'île, joua un rôle décisif dans la reconstruction du village, et supervisa la construction d'une nouvelle église et presbytère. Avec l'aide de la Gaelic School Society, MacKenzie et sa femme introduisirent l'éducation officielle sur Hirta : leur école journalière enseignait la lecture, l'écriture et l'arithmétique ; l'école du dimanche était dévolue à l'éducation religieuse.

Mackenzie partit en 1844 et fut remplacé en 1865 par le révérend John Mackay. En dépit de leur affection pour Mackenzie, qui était resté à l'Église d'Écosse lors du schisme, les habitants se révélèrent en faveur de la nouvelle Free Church of Scotland. Mackay mit l'accent de façon peu commune sur l'observance. Il introduisit une habitude de services durant trois à quatre heures le dimanche, où la présence était de fait obligatoire. Un visiteur observa en 1875 que « le dimanche était un jour de tristesse intolérable. Au tintement de la cloche, toutes les ouailles se précipitaient à l'église l'air triste et les yeux regardant le sol. Il est considéré coupable de regarder à droite ou à gauche ». Le temps passé dans les rassemblements religieux interférait sérieusement avec les habitudes pratiques de l'île. Les vieilles femmes et les enfants qui faisaient du bruit dans l'église étaient longuement sermonnés et avertis des châtiments affreux de l'au-delà. Lors d'une période de pénurie de nourriture, un bateau de secours arriva le samedi, mais le ministre déclara que les insulaires devaient passer le jour à se préparer pour l'église du dimanche, et les vivres ne furent ainsi à terre que le lundi. Il était interdit aux enfants de jouer et ils devaient avoir une bible sur eux où qu'ils aillent. Les habitants endurèrent Mackay pendant 24 ans.

Le tourisme eut un impact différent mais tout aussi déstabilisateur sur Saint-Kilda. Durant le XIXe siècle, les bateaux à vapeurs commencèrent à visiter Hirta, permettant aux insulaires de gagner de l'argent en vendant du tweed et des œufs d'oiseaux, mais aux frais de leur amour-propre puisque les touristes les voyaient comme des bêtes curieuses. Les bateaux apportèrent d'autres maladies jusque là inconnues des insulaires, et en particulier le tétanos qui décima 80% des enfants en raison de mauvaises pratiques obstétriques et continua jusqu'en 1891. Le cnatan na gall, ou « toux du bateau », était une maladie qui frappa après l'arrivée d'un navire sur Hirta, et devint un trait commun de la vie sur l'île.

Au tournant du XXe siècle, l'éducation « officielle » faisait partie de la vie sur l'île et, en 1906, l'église fut agrandie pour en faire une école. Les enfants apprenaient alors l'anglais et leur langue maternelle, le gaélique écossais. Les améliorations obstétriques, longtemps refusées par le révérend Mackey, réduisirent les problèmes du tétanos chez les enfants. À partir de 1880, les chalutiers péchant au nord de l'atlantique s'arrêtaient régulièrement sur l'archipel, ce qui amenait un commerce supplémentaire. L'idée d'une évacuation fut évoquée en 1875 mais, en dépit de la pénurie de vivres et d'une épidémie de grippe en 1913, la population restait stable entre 75 et 80 habitants : aucun signe ne laissait à penser que, dans quelques années, l'occupation millénaire de l'île allait venir à son terme.

Première Guerre mondiale

Vers le début de la Première Guerre mondiale, la Royal Navy installa une station radio sur Hirta, établissant ainsi des communications journalières avec le reste de la Grande-Bretagne pour la première fois dans l'histoire de l'archipel. Répondant tardivement à cette initiative, un sous-marin allemand arriva à Village Bay le 15 mai 1918 et, après avoir donné un avertissement, commença le pilonnage de l'île, tirant 72 obus et détruisant la station radio. Le presbytère, l'église et le débarcadère furent endommagés mais aucune perte humaine ne fut à déplorer. Neil Gilles, témoin de l'évènement, le décrivit ainsi : « ce n'était pas ce que vous pourriez appeler un mauvais sous-marin, parce qu'il pourrait avoir balayé chaque maison, parce qu'elles étaient toutes alignées là bas. Il voulait juste la propriété de l'amirauté. Un agneau fut tué... tous les bestiaux coururent d'un côté de l'île à l'autre où ils entendaient les tirs ».

En réponse à cette attaque, un canon Mark III QF fut érigé sur un promontoire surplombant Village Bay (voir ci-contre), mais ne fut jamais utilisé militairement. Un impact plus important pour la vie des insulaires était l'introduction d'un contact régulier avec le reste du monde, et le lent développement d'une économie basée sur l'argent. Cela rendit la vie plus facile aux habitants mais diminua également la dépendance qu'ils avaient les uns envers les autres, et ces deux facteurs débouchèrent sur l'évacuation de l'île seulement dix ans plus tard.

Évacuation

Alors que les insulaires avaient été dans une isolation relative pendant des siècles, le tourisme et la présence militaire de la Première Guerre mondiale les ont conduit à chercher des alternatives aux privations dont ils souffraient régulièrement. En particulier, le tourisme du XIXe siècle déconnecta les habitants du mode de vie qui avait permis à leurs ancêtres de survivre dans cet environnement unique. Ainsi, la plupart des jeunes quittèrent l'archipel, et la population chuta de 73 à 1920 à 37 en 1928.

Avec le décès de quatre hommes à cause de la grippe en 1926, les années 1920 furent marquées par une succession de récoltes infructueuses. Le professeur Andy Meharg et son équipe de l'université d'Aberdeen enquêtèrent sur les sols où les récoltes poussaient, et ils trouvèrent que les terres étaient très polluées (plomb, zinc, arsenic et cadmium principalement), résultant de l'utilisation des cadavres d'oiseaux et des cendres de tourbes dans l'engrais pour les champs du village. Ceci se déroula sur une longue période de temps, alors que l'utilisation d'engrais devenait plus intensive et peut avoir été un des facteurs de l'évacuation. L'article « Du poison au Paradis » se termine par cette citation de l'archéologue Robin Turner : « non seulement avons-nous besoin de vivre en harmonie avec notre environnement, mais nous devons être entièrement sûr que tout changement à l'air raisonnable que nous faisons n'aura pas d'effets secondaires inattendus ». La mort d'une jeune femme d'une l'appendicite en janvier 1930, Mary Gillies, fut la « goutte d'eau qui fit déborder le vase » : le 29 août, les 36 insulaires restants furent évacués à leur propre demande, principalement à Morvern près de Lochaline, où le Service des forêts du département de l'Agriculture leur a fourni des emplois.

Le matin de l'évacuation annonçait un jour parfait, le soleil se levant d'une mer calme et étincelante, réchauffant les impressionnantes falaises d'Oiseval. Selon la tradition, les insulaires laissèrent une bible ouverte et un petit tas d'avoine dans chaque maison, verrouillèrent les maisons et, à sept heures le matin, s'embarquèrent sur le Harebell. Il a été dit qu'ils sont restés de bonne humeur pendant l'opération. Cependant, alors que la longue corne de Dùn disparaissait à l'horizon et que les côtes familières de l'île s'évanouissaient, la rupture avec ce lien ancien devint une réalité et les insulaires laissèrent place aux larmes.

Évènements depuis l'évacuation

L'île n'a pas pris de part active à la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle elle se trouvait complètement abandonnée. Cependant, trois avions s'y écrasèrent pendant cette période : un Bristol Beaufighter LX798 basée à Port Ellen sur Islay s'écrasa sur le Conachair à 100 m du sommet pendant la nuit du 3 au 4 juin 1943. Un an plus tard, juste avant minuit le 7 juin 1944, soit au lendemain du débarquement en Normandie, un hydravion Short Sunderland ML858 fut totalement détruit à la pointe de Gleann Mòr; une petite plaque dans l'église est dédiée à ceux qui sont morts dans cet accident. En 1943, un bombardier Vickers Wellington s'écrasa sur la côte sud de Soay, et aucun effort ne fut fait pour examiner l'épave avant 1978; son identité n'a pas été déterminée avec certitude, mais on a découvert une insigne de la Royal Canadian Air Force, ce qui suggère qui peut s'agir du HX448 de la septième unité aérienne qui fut porté disparu pendant un exercice le 28 septembre 1942. Une alternative est le LA995 qui fut perdu le 23 février 1943.

En 1955, le gouvernement britannique décida d'incorporer l'archipel dans sa zone de détection de missiles basée sur l'île de Benbecula, où des tirs d'essais et des vols étaient effectués. Deux ans plus tard, l'archipel fut de nouveau habité. Depuis, un ensemble de bâtiments militaires et pylônes ont été érigés, comprenant le premier débit de boisson de l'île, le Puff Inn. Le ministère de la défense loue l'archipel au National Trust of Scotland pour un prix symbolique. Depuis 1957, l'île principale de Hirta est occupée toute l'année par des personnes travaillant à la base militaire (des civils en grande majorité) et des scientifiques qui mènent des recherches sur des moutons de Soay sauvages.

| |

| Pays | Royaume-Uni |

| Région** | Europe et Amérique du Nord |

| Type | Mixte |

| Critères | (iii) (v) (vii) (ix) (x) |

| Superficie | 24 201,4004 ha |

| Numéro d'identification | 387 |

| Année d’inscription | 1986 |

| modifier | |