Véhicule propre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Véhicules électriques

Les véhicules électriques fonctionnent sur batteries rechargeables. Les batteries modernes (Li-ion, Li-polymère, etc.) autorisent aujourd'hui une vitesse et une autonomie convenables pour un usage urbain et périurbain. Certains véhicules de pointe sont maintenant plus rapides que des véhicules sportifs de grande marque très coûteux.

Les avantages principaux du véhicule électrique sont :

- le faible entretien : les moteurs électriques ont peu de pannes , et l'ensemble du véhicule est plus simple, avec beaucoup moins de pièces en mouvement

- l'absence de pollution et d'émission de dioxyde de carbone

- faible bruit

- facture énergétique quasi nulle (de l'ordre de un Euro pour un "plein").

Les inconvénients actuels sont :

- le coût, pour le moment supérieur à un véhicule ordinaire de taille comparable, sauf lorsque la batterie est sortie du prix d'achat et proposée à la location.

- l'autonomie inférieure aux véhicules ordinaires

Récemment est apparu un prototype de voiture électrique utilisant des supercondensateurs ayant une densité d'énergie supérieur à 30 Wh/kg et une usure quasi inexistante, permettant ainsi le remplacement des batteries conventionnelles.

Avantages fiscaux

France

En France, la loi accorde un crédit d'impôt à une série de véhicules qu'elle considére comme propres à condition qu'il s'agisse :

- d'un véhicule automobile terrestre à moteur

- dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire

- qui fonctionne au gaz de pétrole liquéfié (GPL), exclusivement ou non.

- qui soit un hybride énergie électrique et carburant fossile conventionnel (essence ou à gazole).

- qui fonctionne au gaz naturel véhicule (GNV) exclusivement ou non

La seule définition légale semble toutefois bien insuffisante et demeure contestée. Le terme "véhicule propre" recouvre donc des réalités et des problématiques disparates mais n'en demeure pas moins usité.

Les véhicules utilisant l'hydrogène

Hydrogène comme carburant

Un règlement européen a été voté en septembre 2008 visant à harmoniser les normes techniques relatives aux voitures à hydrogène dans l’ensemble du marché commun. Le commerce, l'homologation et la diffusion des voitures, et autres véhicules jugés plus propres (sous réserve que la filière de production d’hydrogène le soit aussi) devrait en être facilités. Selon l’UE, « les constructeurs automobiles devraient économiser 124 millions d’euros en frais de réception » mais ils devront identifier ces voitures pour alerter les services de secours en cas d'accidents. Ces voitures pourraient représenter 5% du parc européen en 2020 selon le Parlement.

Hydrogène et pile à combustible

Choisir une source d'énergie alternative au pétrole répond au double impératif de la pollution et de la raréfaction annoncée des énergies fossiles. L'application de cette nouvelle source d'énergie aux transports rajoute un impératif de dimension et de sécurité. La pile à combustible fonctionnant à partir de l'hydrogène semble constituer la piste privilégiée des pouvoirs publics pour l'avenir, en Europe mais également partout ailleurs dans le monde.

Une pile à combustible est un appareil produisant un courant électrique à partir d'une réaction chimique, généralement entre l'hydrogène et l'oxygène contenu dans l'air. Le fonctionnement d'une telle pile est particulièrement propre puisqu'il ne produit que de l'eau. Les piles à combustible sont aujourd'hui très onéreuses, notamment parce qu'elles nécessitent des quantités non négligeables de platine.

L'hydrogène nécessaire au fonctionnement des piles à combustible peut également être utilisé dans un moteur à combustion interne conventionnel mais il est considéré plus efficace de l'utiliser comme moyen de stockage de l'énergie que comme combustible. Toutefois, l'hydrogène est particulièrement difficile à stocker, tous les réservoirs étant poreux par rapport à cette molécule. Pour limiter les fuites et les problèmes, il faut procéder à une liaison chimique (par exemple en méthane ou avec des hydrures métalliques) et libérer l'hydrogène juste avant utilisation.

En octobre 2005, Amnon Yogev ancien professeur de l'institut Weizmann annonce avoir trouvé une méthode pour produire un flux d'hydrogène à partir d'eau en utilisant du magnésium ou de l'aluminium d'eau. Le système n'a pas encore été montré au public et semble relativement lourd (100 kg). Cependant si cette nouvelle méthode est confirmée, elle pourrait permettre d'éviter les problèmes liés au stockage de l'hydrogène.

Bilan écologique de l'hydrogène

Si la propreté des piles à combustible est exemplaire, la production de l'hydrogène nécessaire à leur fonctionnement est quant à elle plus problématique. Il existe actuellement deux possibilités pour produire de l'hydrogène, l'une consiste à l'extraire du gaz ou du charbon (technique mise au point par l'ENEL à Pise), l'autre à électrolyser l'eau.

La première méthode produit du CO et contribue donc à l'effet de serre, à moins de capturer ce carbone.

La seconde méthode nécessite de l'électricité dont la production ne doit pas elle-même produire du CO. On pense notamment aux énergies renouvelables qui trouveraient dans l'hydrogène un moyen de stocker leur production d'énergie nécessairement irrégulière. Plusieurs projets ont ainsi vu le jour, le Japon envisage une station offshore portant une éolienne géante, un système espagnol convertit le mouvement des vagues en énergie, une tour solaire d'un kilomètre en Australie est en projet. Harry Braun du « Hydrogen Political Action Committee » estime qu'il faudrait 12 millions d'éoliennes d'un megawatt pour assurer la production, par l'hydrogène, de la consommation énergétique des États-Unis.

Des recherches récentes de l'Institut Californien de Technologie montrent que l'hydrogène lâché dans l'air devrait avoir un effet particulièrement néfaste sur la couche d'ozone, d'autres équipes de recherche font valoir des résultats moins catastrophiques, la question reste en débat. Il existe toutefois la crainte que de simples fuites inévitables dans un réseau de distribution de l'hydrogène n'aient des conséquences désastreuses sur l'environnement.

Une troisième solution tirerait parti des projets de centrale nucléaire à haute température de fonctionnement qui permettraient de générer de l'hydrogène directement. Ces centrales sont appelées par leur type de réacteur : Réacteur Haute Température et utiliseraient de l'hélium comme fluide caloporteur et du graphite pour diffuser la chaleur. La dissociation de l'eau en ses composants se fait naturellement à température élevée.

Des méthodes plus propres de produire de l'hydrogène sont régulièrement proposées. Un procédé d'oxydation d'un mélange en poids de 80% d'aluminium et de 20% de gallium dû à Jerry Woodall permettrait à un véhicule équipé d'une pile à combustible embarquant 80kg d'un mélange d'eau et de cet alliage roulant à 100km/h de parcourir 560km pour un coût 3 fois moins cher qu'avec la quantité d'essence nécessaire d'un poids équivalent.(Voir No Science et vie 12/2007)

Les politiques énergétiques innovantes

La commission européenne de recherche sur l'énergie prend des positions particulièrement marquées en faveur de l'hydrogène et des piles à combustible. Le projet CUTE introduisant des autobus à l'hydrogène dans 9 villes Européennes est d'ores et déjà en marche.

Dans la foulée, PSA mise également sur ce duo. Il envisage à moyen termes de produire des véhicules hybrides électriques recevant une pile à combustible comme source d'énergie complémentaire. Il envisage ensuite de passer à l'horizon 2010-2020 à des véhicules dont la source principale sera une pile à combustible équipée d'un reformateur produisant l'hydrogène à partir du bioéthanol ou d'essence de synthèse. À partir de 2020, considérant que les circuits de distribution de l'hydrogène seront en place, PSA projette de construire des véhicules fonctionnant grâce à une pile à combustible alimentée par les seules réserves d'hydrogène embarquées.

Le Japon, leader mondial des véhicules à pile à combustible, marque également une très forte volonté dans les transports propres et plus particulièrement pour l'utilisation de l'hydrogène. La politique japonaise, très en pointe, est résolument tournée vers l'action, les véhicules hybrides à essence étant déjà largement favorisés. Le Japon met en place à titre expérimental des stations de distribution de l'hydrogène pour une flotte de véhicules dotée de piles à combustible à l'essai. Le Japan Automobile Research Institute et le Japan Electric Vehicule Association travaillent conjointement à produire une proposition de norme sur la pureté de l'hydrogène comme carburant pour les véhicules propulsés par une pile à combustible.

Les États-Unis mènent des recherches équivalentes au travers notamment du programme freedom CAR, Cooperative Automotive Research visant à construire des véhicules hydrogène/pile à combustible. Le Canada se distingue également avec un institut de recherche sur l'hydrogène et des tests grandeur nature à Vancouver. Le Canada et sa capacité de production hydroélectrique sont particulièrement bien placés pour faire de l'hydrogène propre.

Un accord de coopération entre l'Union Européenne et les États-Unis sur la technologie des piles à combustible vient d'être signé, montrant ainsi leur convergence de vue sur l'avenir de l'énergie dans les transports.

Une économie de l'hydrogène

-

- voir Économie hydrogène

L'hydrogène n'est pas une source d'énergie (l'hydrogène sous sa forme H2 ne se trouve pas dans la nature), ce n'est qu'un vecteur, un moyen de transporter de l'énergie qu'il faut produire, par exemple via le nucléaire, les carburants fossiles ou les énergies renouvelables.

L'idée de transition d'une économie du pétrole vers une économie de l'hydrogène est un thème récurrent. Un choix si massif pour des technologies encore en développement implique en effet des modifications importantes du schéma de distribution. Jeremy Rifkin, auteur de « L'économie hydrogène », fait une remarque particulièrement intéressante sur cette source d'énergie. Sa production n'est plus dépendante de certaines régions du monde. Elle peut être éparpillée, décentralisée, produite localement, ce qui serait alors un changement radical en termes de fonctionnement économique qui demande une sérieuse adaptation de la part des géants de l'énergie.

Certes l'utilisation des énergies renouvelables permet d'accéder à l'indépendance énergétique et le choix de l'hydrogène comme moyen de stockage permet de tirer parti de cette source à la production erratique.

Critique

Un danger provient de la finesse de la molécule d'hydrogène : elle est tellement fine qu'elle passe à travers tous les réservoirs. Dans une économie "hydrogène ", 10 pour cent de l'hydrogène serait ainsi perdu.

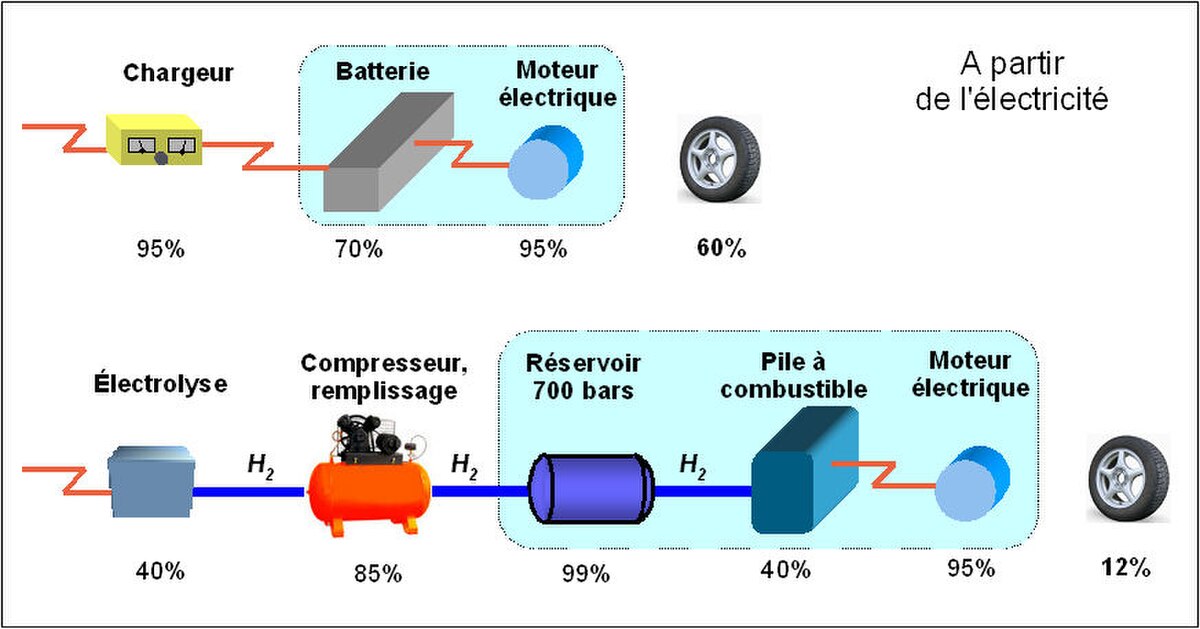

Le débat sur la sécurité est intéressant mais avant que l'hydrogène "propre", donc produit à partir d'électricité renouvelable (seul procédé industrialisé aujourd'hui), soit pertinent pour l'utilisation dans des véhicules automobiles face au banal stockage dans des accumulateurs, il devra faire face au dilemme actuel sur son efficacité énergétique, illustré par la figure ci-contre.

Il devra ensuite diviser par 10 le coût de l'ensemble réservoir plus pile à combustible puis quadriller le territoire de postes d'électrolyse, de stockage et de remplissage sous pression (700 bars), ensemble beaucoup plus complexe qu'une station-service actuelle. Ensuite seulement viendra le problème de la sécurité qui est probablement le plus simple à résoudre (cf. les véhicules au GPL). Données recueillies par le projet de recherche européen StorHy