CEVA - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliographie

- Revue : "Voies Ferrées", article de William Lachenal sur "Les atouts d'un raccordement" (CEVA) avec présentation de la ligne de Valence à Genève via Grenoble et Chambéry, n° 11 de mai-juin 1982.

- Revue : "Connaissance du Rail", article de William Lachenal sur le "Sillon Alpin" avec la ligne de Valence à Genève via Grenoble, Chambéry et Annecy (+ CEVA), pages 42 à 51 dans n° 302-303 octobre-novembre 2006.

- Revue : "Connaissance du Rail", articles de William Lachenal sur "le rail à Genève" avec photos trains SNCF et CFF, pages 6 à 15 et sur le "le projet CEVA pages 16 à 19, dans n° 340-341 août-septembre 2009.

Historique

Voici une liste des dates clés qui ont conduit au projet du CEVA :

- 1881 : signature de la convention franco-suisse pour la réalisation d'une liaison entre Genève et Annemasse

- 1884-1888 : construction d'une ligne à une voie sur le tronçon Eaux-Vives - Annemasse

- 1912 : signature de la convention entre la Confédération suisse, le canton de Genève et les CFF pour la réalisation d'une liaison Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse

- 1941-1949 : réalisation de la première partie de ce que l'on nomme alors la « ligne de ceinture » avec la construction du tronçon Cornavin - La Praille et du viaduc de la Jonction (1941-1946)

- 1950-1968 : construction de la gare de triage de La Praille.

- 1970-1990 : interruption du projet en raison du développement des modes de transports individuels

- 1980 : demande de la Confédération suisse pour reprendre le projet après l'an 2000 mais priorité au raccordement ferroviaire de l'aéroport international de Genève

- 1987 : mise en service de la liaison Cornavin - Genève-Aéroport.

- À partir de 2001 : réactualisation de ce que l'on nomme désormais « CEVA »

- 2002 : ouverture de la gare de Lancy-Pont-Rouge

- 2005-2006 : aménagements à la gare de Cornavin avec la prolongation de la voie 1 et des quais

- 2008 : octroi de l'autorisation de construire et classement de toutes les oppositions au projet

- 2009 : Acceptation en votation populaire par le peuple genevois du financement additionnel pour le projet.

- travaux restant à réaliser à l'horizon 2014 :

- construction de la liaison souterraine La Praille - Eaux-Vives

- reconstruction de la liaison Eaux-Vives - Annemasse en tranchée couverte en remplacement de la ligne existante

- travaux restant à réaliser à l'horizon 2014 :

Prémices (1841-46)

On envisage d'abord que le chemin de fer confirme la ville de Genève dans son rôle de carrefour international au cœur de l'Europe : Genève doit être reliée à la France, à la Confédération suisse mais aussi aux États de Savoie, porte pour l'accès à l'Italie.

Les recherches de tracés et d'emplacement pour la ou les gares sont nombreuses :

- liaison à la France par la plaine de l'Aire au sud avec une gare à Rive ou Bel-Air sur la rive gauche.

- gare sur la rive droite sur les hauteurs des Pâquis

- gare au cœur économique de la ville proche de Rive et du port de Longemalle

- gare à la Coulouvrenière

Les partisans d'une gare par ligne (une pour chacune des lignes française, suisse et savoyarde) s'opposent au Conseil d'État partisan d'une gare centrale à la Coulouvrenière sur le territoire de la commune de Plainpalais. Toutefois, la guerre du Sonderbund en 1847 suspend les études.

Arrivée du chemin de fer (1852-58)

Le 27 octobre 1852, le conseiller d'État James Fazy octroie une concession à la Compagnie pour le chemin de fer de Lyon à Genève. La ligne française (ligne Lyon - Genève) emprunte la rive droite du Rhône jusqu'à La Plaine pour terminer par une gare vers La Servette. En même temps naissent des projets pour une liaison à la Suisse. Les projets en direction de l'Italie paraissent alors moins stratégique. Les villes de Carouge et Plainpalais se sentent donc lésées.

Entre 1854 et 1855, les discussions portent sur le choix de l'emplacement de la gare de façon que les lignes vers la France et vers la Suisse se rejoignent. En 1855, le choix de Cornavin sur la rive droite est définitif. L'avantage en est la proximité du centre de la ville et la facilité de liaison avec la Suisse. La conséquence négative en est l'éloignement des possibilités de raccordement de Genève aux projets de lignes sur la rive gauche du Rhône en direction de la Savoie où se trouvent d'importants axes commerciaux en direction des cols alpins (Mont-Cenis et Simplon) de même qu'avec le Chablais et le Faucigny qui sont nécessaires à Genève pour son commerce local. Les lignes et la gare Cornavin sont inaugurées en 1858.

Eaux-Vives - Moillesulaz (1853-88)

Projets pour le quartier de Rive

Malgré la décision de construire la gare de Genève à Cornavin, l'importance du quartier commerçant de Rive est tel qu'il apparaît certain que ce quartier doit être desservi par le chemin de fer. Entre 1853 et 1860, plusieurs projets de gare à Rive et de lignes vers Moillesulaz et Annemasse sont étudiés ainsi que le moyen de se raccorder à Cornavin avec la difficulté de contourner toute la ville et de franchir le Rhône.

Projets pour le contournement de la ville

En 1860, la Savoie est rattachée à la France et Paris projette alors une ligne depuis Bellegarde-sur-Valserine pour rejoindre Annemasse et Thonon-les-Bains qui évite le canton de Genève. Genève voit donc le trafic entre la France et l'Italie lui échapper au profit d'Annemasse qui deviendrait ainsi le nœud ferroviaire de la Savoie. En conséquence, la ville doit absolument se rattacher à cette nouvelle ligne.

Deux camps s'opposent alors : les partisans d'une liaison au nord de l'Arve via Plainpalais, Les Eaux-Vives et Chêne d'une part et, d'autre part, les partisans d'une liaison directe par le sud de l'Arve via Carouge, Troinex et Veyrier. L'ancien conseiller d'État Jean-Jacques Challet-Venel propose même la réalisation de deux tronçons : l'un par le sud de l'Arve pour les liaisons internationales entre Cornavin et Veyrier et l'autre entre Rive et Annemasse pour les liaisons régionales avec une variante depuis Les Vollandes (emplacement de l'actuelle gare des Eaux-Vives). En 1862, la compagnie de la ligne d'Italie présente un projet de ligne Cornavin - Les Tranchées - Annemasse.

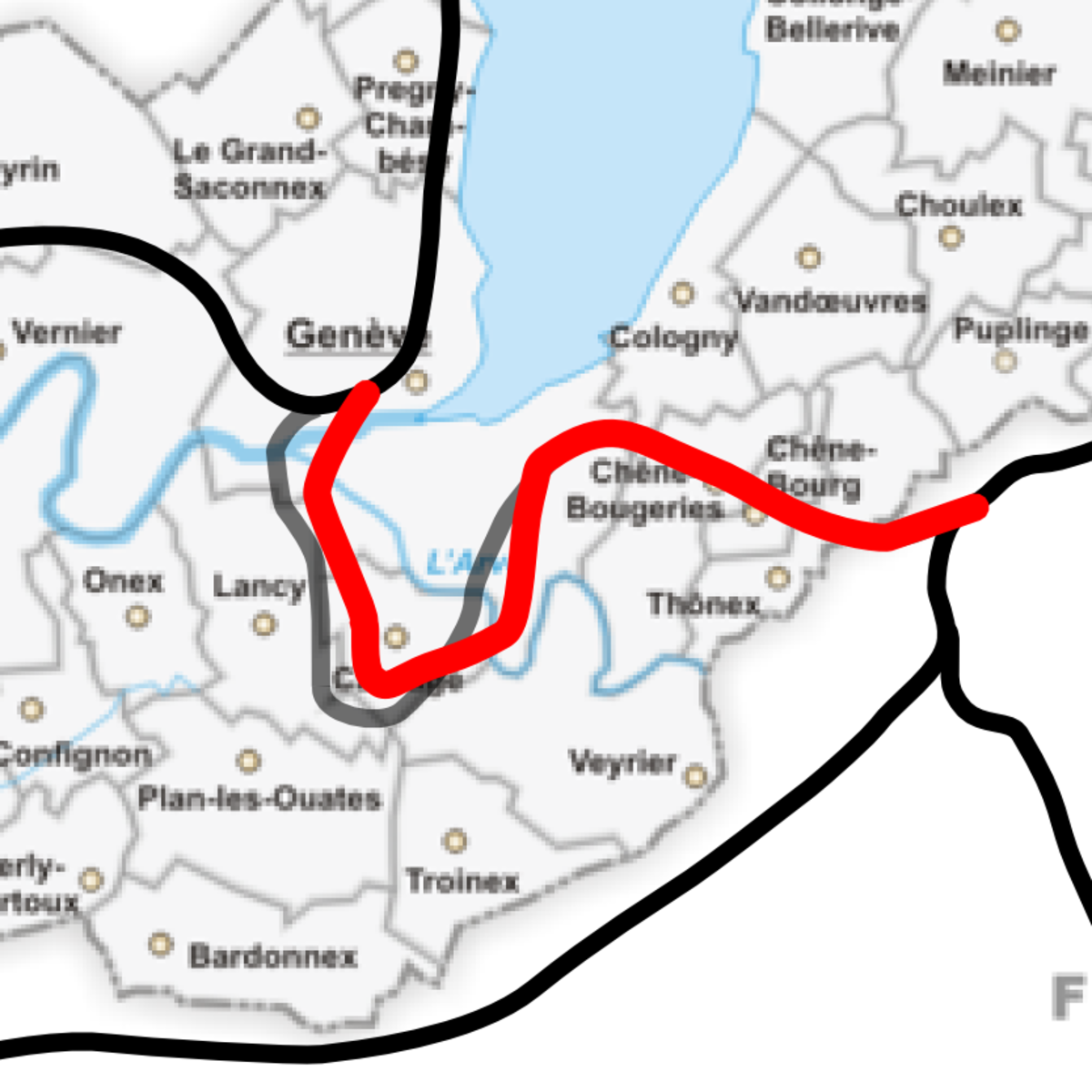

Faute de décision politique, le Conseil d'État commande en 1875 à l'ingénieur Friedrich-Gustave Graenicher une expertise des quatre possibilités pour se raccorder au réseau savoyard. Le tracé Cornavin - Jonction - Carouge est commun aux différentes variantes puis :

- liaison Vollandes - Carouge en tunnel de 925 mètres de longueur sous La Cluse

- liaison Vollandes - Carouge en passant sur le plateau de Champel en tunnel

- liaison dite du « Grand Serpentin » plus éloignée de la ville et plus chère qui relie Chêne-Bourg à Carouge en passant par la combe de la Seymaz avec une liaison Chêne - Vollandes qui maintient cette dernière gare en terminus

- raccordement de Carouge à la ligne du pied du Salève au sud de Veyrier (ligne Bellegarde-sur-Valserine - Annemasse)

Le 4 novembre 1876, la variante du « Grand Serpentin » est adoptée par le Grand Conseil. Des discussions avec la France suivront concernant le tronçon entre Annemasse et la frontière suisse.

Temps des décisions

Alors que s'ouvre en 1880 la ligne Bellegarde - Annemasse - Thonon-les-Bains, Genève se trouve contournée. La France s'engage à construire le tronçon entre Annemasse et la frontière suisse pour le raccordement au « Grand Serpentin ». Mais, en 1881, le Conseil d'État demande une « concession éventuelle » pour un deuxième raccordement entre Cornavin et Veyrier. Cette décision relance les débats entre les partisans de l'une ou l'autre des variantes de raccordement.

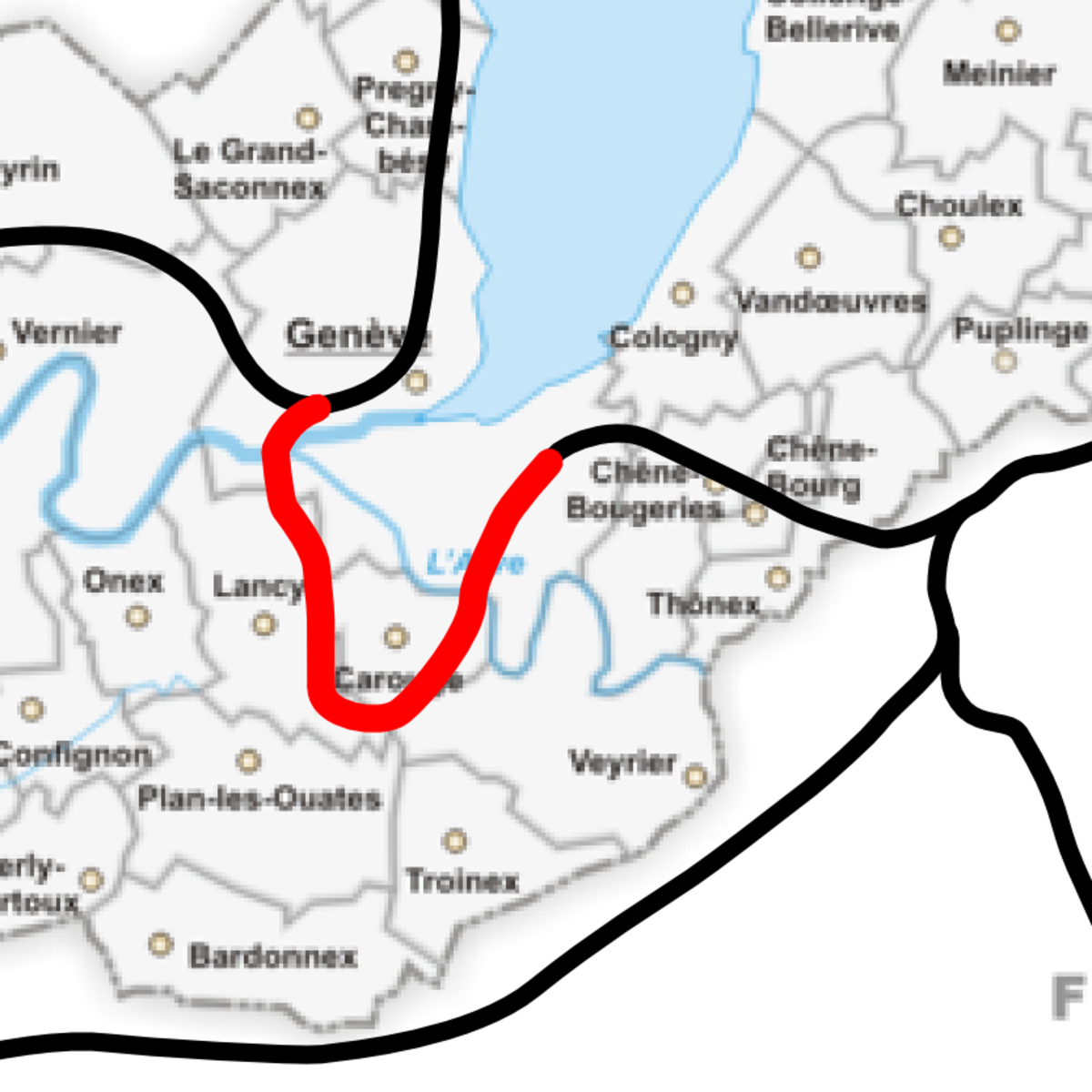

Le tracé Cornavin - Veyrier est soutenu par Carouge, Veyrier, Lancy et Plainpalais alors que le « Grand Serpentin » est soutenu par Chêne-Bourg et toute la rive gauche du lac Léman. En 1883, une commission d'experts incluant l'ingénieur Gustave Bridel (qui a achevé la ligne du Gothard) est chargée de trancher. Elle préconise une version en tunnel sous le plateau de Champel. La ligne, depuis Cornavin, contourne l'usine de la Coulouvrenière, franchit l'Arve aux Vernets, traverse la plaine de La Praille, contourne Carouge par l'ouest, franchit à nouveau l'Arve au Bout-du-Monde, rejoint les Vollandes par un tunnel sous le plateau de Champel puis Chêne, Moillesulaz et Annemasse. Ce projet est semblable à celui proposé en 1875 par Graenicher. La commission propose de réaliser en priorité le tronçon Eaux-Vives - Annemasse.

Le 30 septembre 1883 est signé l'accord pour la construction et l'exploitation du tronçon Vollandes - Moillesulaz par la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM). La compagnie française s'engage, au besoin, à doubler la voie et à agrandir les infrastructures. Le second tronçon Cornavin - Carouge - Vollandes (ou chemin de ceinture) doit être examiné après trois années d'exploitation du premier tronçon. Le 4 mai 1884, le Grand Conseil adopte ce projet qui est rapidement réalisable et peu coûteux. Les partisans de la liaison Cornavin - Carouge - Veyrier s'y opposent et lancent un référendum. Mais les Genevois confirment par votation, le 6 juillet 1884, le choix du Grand Conseil.

Construction du tronçon Eaux-Vives - Moillesulaz

Les plans définitifs sont élaborés dès 1884. En 1885, les terrains nécessaires sont achetés et les travaux débutent cette même année avec la construction de la voie et des gares des Eaux-Vives (nom adopté depuis 1887 au lieu de Vollandes) et de Chêne-Bourg. Les bâtiments sont achevés en 1887 alors que débute le chantier du tronçon français entre Moillesulaz et Annemasse. L'inauguration de la ligne a lieu le 27 mai 1888.

De petites zones industrielles se développent autour des deux gares mais les résultats des premières années d'exploitation sont inférieures aux prévisions et la ligne est déficitaire. L'État de Genève éponge donc les dettes.

À partir de 1890, il apparaît nécessaire de réaliser la liaison depuis la gare Cornavin afin d'accroître l'attrait de la gare des Eaux-Vives et ses débouchés économiques en Savoie. La relance est également stimulée par la préparation de l'exposition nationale de 1896 qui a lieu sur la plaine de Plainpalais.

En 1894, le conseiller d'État Charles Boissonnas présente un projet avec une halte aux Vernets pour desservir l'exposition nationale. Ce projet est contesté et on lui oppose un projet de Henri Romieux qui propose de créer une gare centrale aux Vernets pour remplacer Cornavin. Entre 1895 et 1899, il existe plusieurs autres projets qui sont tous rejetés.

Projets de tunnel sous le Jura

En 1896 débutent les travaux du tunnel du Simplon qui doit relier l'Italie à la France via le bassin lémanique. Deux projets de liaison à la France en tunnel sous le Jura sont en concurrence : un percement sous la Faucille pour relier Meyrin (en projet depuis 1886) est soutenu par Genève alors que le canton de Vaud et la Confédération suisse soutiennent le projet du tunnel du Mont d'Or via Vallorbe. L'enjeu est l'espoir de devenir un important nœud ferroviaire.

En 1909, lors de négociations franco-suisses, il est convenu que la Confédération suisse prenne à sa charge la liaison Cornavin - Eaux-Vives et que l'État de Genève rachète la gare Cornavin et la ligne de La Plaine si le tunnel de la Faucille est construit. Mais, en 1910, la priorité de la compagnie française est la liaison Frasne - Vallorbe par le tunnel du Mont d'Or. En conséquence, la construction du tunnel de la Faucille est reportée à une date indéterminée tout comme la ceinture de liaison Cornavin - Eaux-Vives. Afin de préserver les chances de pouvoir réaliser la ceinture de liaison, l'État de Genève obtient de la Confédération suisse le désengagement de son accord de financement.

Convention du 7 mai 1912

La convention entre la Confédération suisse, le canton de Genève et les CFF fixe les parts de financement entre ces trois acteurs et les principes d'exploitation de la ligne Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse : La Confédération suisse et les CFF s'engagent au financement (un tiers chacun) du raccordement de ceinture et pour une nouvelle gare marchande à La Praille à condition que les travaux débutent avant le 1er juin 1918 et que le canton de Genève rachète à la compagnie PLM la gare Cornavin et la ligne de La Plaine.

Le projet qui en résulte date de 1913. Il s'agit d'une ceinture « élargie » qui ne traverse plus le Rhône et l'Arve à La Jonction comme tous les projets précédents mais beaucoup plus loin de la ville avec un pont, le pont Butin, et un tunnel sous le Petit-Lancy pour rejoindre la grande plaine de La Praille située à cheval sur les communes de Plainpalais, Carouge et Lancy. Ce projet est adopté en 1917 mais durant les six ans qui suivent auront lieu des discussions liées à l'opportunité de reconstruire ou non une nouvelle gare à Beaulieu pour remplacer Cornavin jugée trop petite et afin de reconstituer le tissu urbain à Saint-Jean. En définitive, la gare Cornavin est maintenue pour des raisons économiques.

En 1923, alors que le pont Butin est en construction, les CFF décident de modifier le tracé pour un autre plus court et moins cher : franchir le Rhône avec un nouveau pont juste après la Jonction (viaduc de la Jonction) puis un tunnel sous la colline du Bois de la Bâtie. Le 19 février 1924, le budget et le calendrier d'exécution sont connus. Les travaux se feront dès que la reconstruction de la gare Cornavin seront achevés, ce qui est alors prévu en 1929.

Partage en deux étapes

En raison du coût important des travaux, ceux-ci sont prévus par étapes :

- Dès 1929 : réalisation du tronçon Cornavin - La Praille ainsi que la gare de marchandise à La Praille

- Trois ans après l'achèvement de l'infrastructure marchande de la Praille : réalisation du tronçon La Praille - Eaux-Vives

Travaux préparatoires

Les crises financières cantonales entre 1920 et 1925 ainsi que la crise internationale de 1931 font que les travaux sont retardés. Des recherches d'économies pour débloquer les travaux sont proposés : construction d'une seule voie entre Cornavin et La Praille puis, au lieu de relier Les Eaux-Vives, il est proposé de relier Saint-Julien par la plaine de l'Aire afin de mettre en valeur ces terrains.

Les CFF refusent ce projet en 1935 et le projet officiel doit être réalisé. L'État de Genève décide alors d'assainir la plaine de La Praille pour implanter, à côté de la gare de triage, des industries. Les travaux comprennent la mise en canalisation de la Drize et de l'Aire ainsi que la construction de la route des Jeunes.

Les travaux de reconstruction de la gare Cornavin débutés en 1924 ne se terminent qu'en 1932. En avril 1939, le crédit de construction du premier tronçon est finalement accepté.

- 1916-1926 : construction du pont Butin qui ne sera finalement pas utilisé pour le chemin de fer

- 1941-1949 : construction de la ligne de chemin de fer équipée de divers ouvrages (dans l'ordre depuis Cornavin) :

- tranchée de Saint-Jean aménagée entre 1944 et 1946 avec élargissement pour la pose d'une troisième voie

- tunnel de Saint-Jean (222 mètres) construit entre 1941 et 1943 (tranchée recouverte)

- remblaiement du vallon du nant Cayla entre 1941 et 1944

- viaduc de la Jonction (218 mètres) construit entre 1941 et 1946

- tunnel de la Bâtie (1078 mètres) percé entre 1944 et 1949

- 1946-1950 : aménagement de la plateforme de La Praille

- 1950-1968 : construction de la gare de triage de La Praille

Projets alternatifs au CEVA (1980-2000)

Au début du XXe siècle, le réseau de tramway est encore important et se prolonge jusqu'en France voisine. Toutefois, il est progressivement démantelé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale au profit des transports individuels. Les difficultés de réalisations du CEVA sont également présentes. La ligne SNCF en fonction (Annemasse – Eaux-Vives) évolue au gré des besoins : l'arrêt en gare de Chêne-Bourg est supprimé en 1987 alors qu'une halte à Ambilly, en France voisine, est ouverte. Dans ce contexte général défavorable aux transports publics, le Grand Conseil genevois propose en 1974 de promouvoir une politique des transports axée sur une utilisation intensive des transports publics.

Voici une liste des dates clés qui ont conduit à différentes propositions remettant en cause le CEVA à partir de 1980 :

- 1980 : demande de la Confédération suisse pour reprendre le projet après l'an 2000 avec priorité au raccordement ferroviaire de l'aéroport international de Genève (réalisé en 1987)

- 1983 : initiative populaire « pour des transports publics efficaces » avec un réseau de tramway

- 1985 : projet de métro automatique léger de type « VAL » en site propre entre Meyrin et Rive.

- 1988 : acceptation du contre-projet par le peuple : réaliser le CEVA en plus d'un réseau de tramway ou d'un métro automatique léger entre Meyrin et Rive

- 1993 : combination par le plan directeur du réseau d'une ligne de métro léger Meyrin - Rive et de lignes de tramways

- 1994-1997 : étude d'un métro léger à voie métrique transfrontalier reliant le Pays de Gex, Genève et Annemasse en remplacement du CEVA à condition de relier le chemin de fer à la France par la variante « barreau sud » entre La Praille et Archamps.

- 2004 : gel par l'Office fédéral des transports du financement du CEVA jusqu'en 2007 alors que le doublement des crédits pour le raccordement de la Suisse au réseau ferroviaire TGV menacent de repousser à l’horizon 2015 la réalisation du CEVA

- 2007 : dépôt d'une initiative populaire « pour une meilleure mobilité franco-genevoise » contre le tracé du CEVA et proposition d'une liaison par le « barreau sud »

Métro léger

Une initiative populaire « pour des transports publics efficaces » est lancée en 1983. Cette initiative préconise le renforcement du réseau des Transports publics genevois avec notamment la création d'une « croix ferroviaire » sous la forme d'une liaison par tramway sur les axes Palettes - Carouge - Bel-Air - Meyrin et Moillesulaz - Bel-Air – Onex. En 1985, survient une demande d'étude d'un métro automatique léger de type « VAL » en site propre entre Meyrin et Rive.

Le peuple accepte en mars 1988 le contre-projet du Grand Conseil. Il consiste au développement de la desserte régionale et transfrontalière : réalisation du CEVA et création d'un réseau express régional (RER) avec l'étude d'une extension ultérieure en direction du Pays de Gex. D'autre part, pour la desserte urbaine, il laisse ouvert le choix entre l'extension du réseau du tramway et le métro automatique léger entre Meyrin et Rive, le projet retenu devant être inscrit au plan directeur du réseau à venir.

En 1993, le plan directeur du réseau de transport combine une ligne de métro léger Meyrin - Rive et des lignes de tramways. Dès juillet 1993, un groupe d'études transfrontalier élabore des projets de développement concertés au niveau régional autour de Genève. Le Comité régional franco-genevois (CRFG) fait des propositions dans de nombreux domaines, dont le transport, qui sont réunies dans un « livre blanc ».

Dès ce moment, et jusqu'en 1997, est étudiée la possibilité d'un métro léger à voie métrique (comme le tramway) sur le parcours transfrontalier Pays de Gex – CERN – Genève – Annemasse. Ce métro léger, dit « RER - Tram - Train » qui ne serait dès lors plus automatique, utiliserait tour à tour des lignes existantes ou à créer de tramway mais aussi l'infrastructure ferroviaire existante entre la gare des Eaux-Vives et Annemasse. Comme ce « métro » utiliserait l'infrastructure ferroviaire réservée au CEVA, la conséquence de cette option, non prévue dans le plan de réseau adopté par le Grand Conseil le 12 février 1993, est que l'accord de 1881 et la convention de 1912 seraient remis en cause et la France réclamerait alors une ligne de substitution pour le raccordement au réseau ferroviaire savoyard qui pourrait être une liaison entre la gare de La Praille et Archamps nommé « barreau sud ».

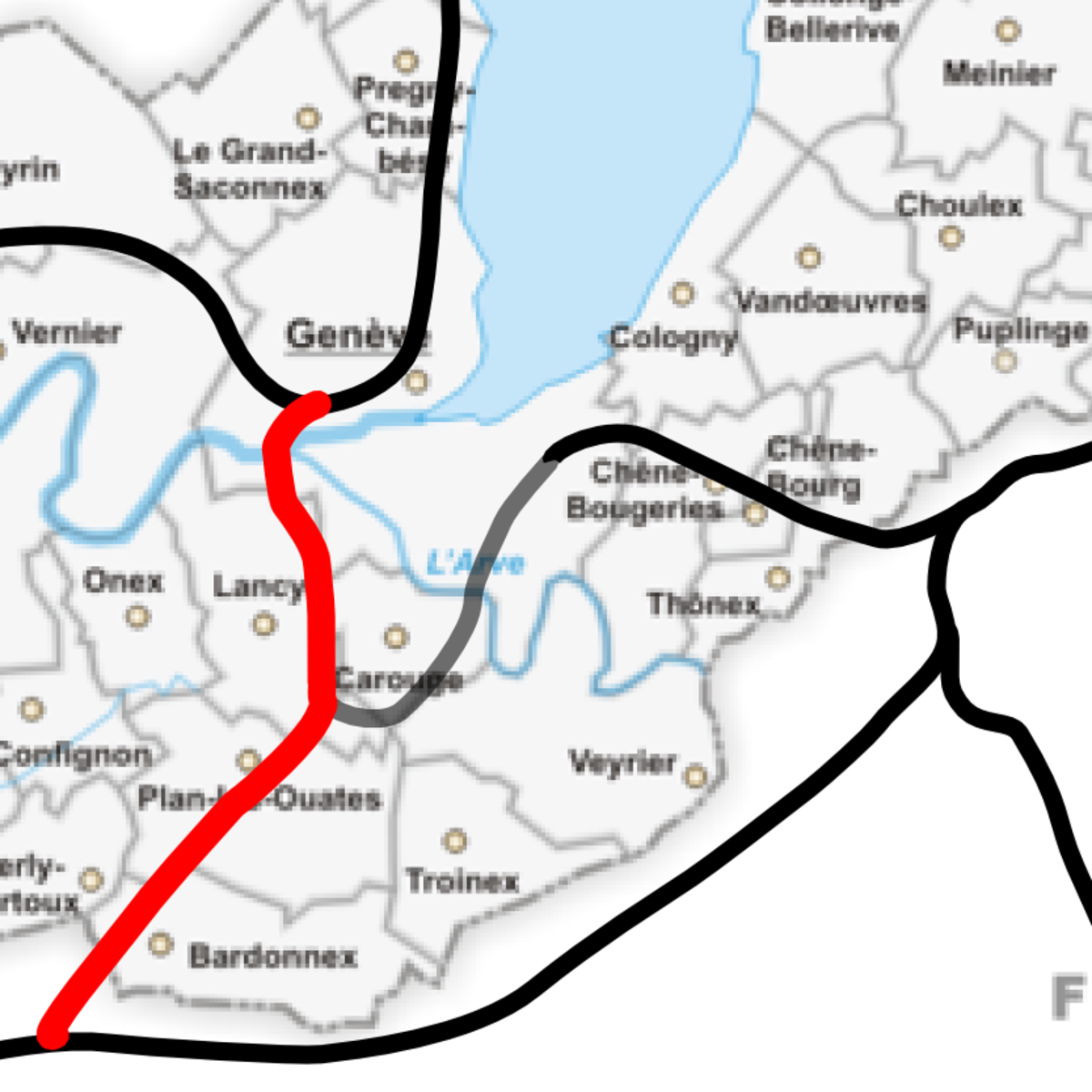

« Barreau Sud »

De 1993 à 1997 est évoqué un projet de liaison ferroviaire au sud du canton de Genève entre la gare de La Praille et Archamps. Il est né à la fois du fait que le projet de construire un métro transfrontalier remet en cause le CEVA et aussi du fait que les décideurs ne croient plus au CEVA. Le « barreau sud » entre dans le cadre de l'étude d'un tracé de liaison TGV entre Genève, Annecy, Chambéry et Grenoble (axe du « sillon alpin ») mais ce projet n'est pas prioritaire. Pour les liaisons régionales, cette liaison rapproche Genève de Saint-Julien-en-Genevois et d'Annecy mais au détriment de la vallée de l'Arve, du Chablais et d'Annemasse.

Finalement, dès 1998, le Grand conseil prend clairement position en faveur de CEVA.

Vers la réalisation complète du CEVA (2001- )

La volonté de réaliser le CEVA est rendue publique en 2000. En septembre, le Conseil d'État fait valoir ses droits à la Confédération et lui demande d'assumer les obligations financières découlant de la convention de 1912. Le Grand Conseil vote le crédit d'étude en 2001. L'office fédéral des transports accepte le calendrier des travaux présenté par Genève et la Confédération alloue 40 millions de francs pour les premiers travaux de CEVA. Le budget pour le CEVA est de 1473 millions de francs suisses répartis entre la Confédération suisse qui prend en charge 57 % et le canton de Genève qui prend 47 % pour le tronçon suisse; le budget des travaux de raccordement sur France, financés par la France, est de 132 millions d'euros . Le budget suisse inclut une rallonge de 113 millions de francs suisses qui devra être soumise en votation populaire dans le canton de Genève.

En 2002, le budget pour le financement de la part des travaux qui incombe à l'État de Genève est accepté par le Grand Conseil. La Confédération, de son côté, s’est engagée à financer 550 millions de francs. Puis, le 4 juillet 2003, les autorités de la région Rhône-Alpes et le canton de Genève signent la charte pour le développement des transports publics régionaux dans le bassin franco-valdo-genevois.

Le 30 mai 2005 l'Office fédéral des transports (OFT) délivre l'autorisation de construire pour les travaux de transformation de la gare Cornavin prévus dans le cadre du CEVA. L'ouverture du chantier a lieu en septembre 2005. En décembre la Confédération qualifie le CEVA de projet urgent. Le crédit de la Confédération devrait être alloué pour 2008. Le Conseil des États accorde le financement prévu le 21 mars 2006. Le 7 février 2007, le gouvernement français approuve le versement des 5 millions d'euros supplémentaires pour le financement de la partie française du CEVA en tranchée couverte. Cette somme s'ajoute aux 15 millions d'euros déjà attribués. Il reste du côté français 10 millions de francs à récolter par des acteurs locaux.

Le 8 février 2008 les CFF et la SNCF se sont associés pour créer la société Transferis chargée de planifier le réseau RER de la région franco-valdo-genevoise. Ce réseau pourrait voir le jour en 2014 avec le CEVA comme épine dorsale. Des dessertes directes depuis Coppet sont envisagées vers Évian-les-Bains, Annecy et Saint-Gervais-les-Bains. Plus qu'un RER genevois c'est un véritable désenclavement ferroviaire de Genève vers la Haute-Savoie qui est proposé par Transferis.

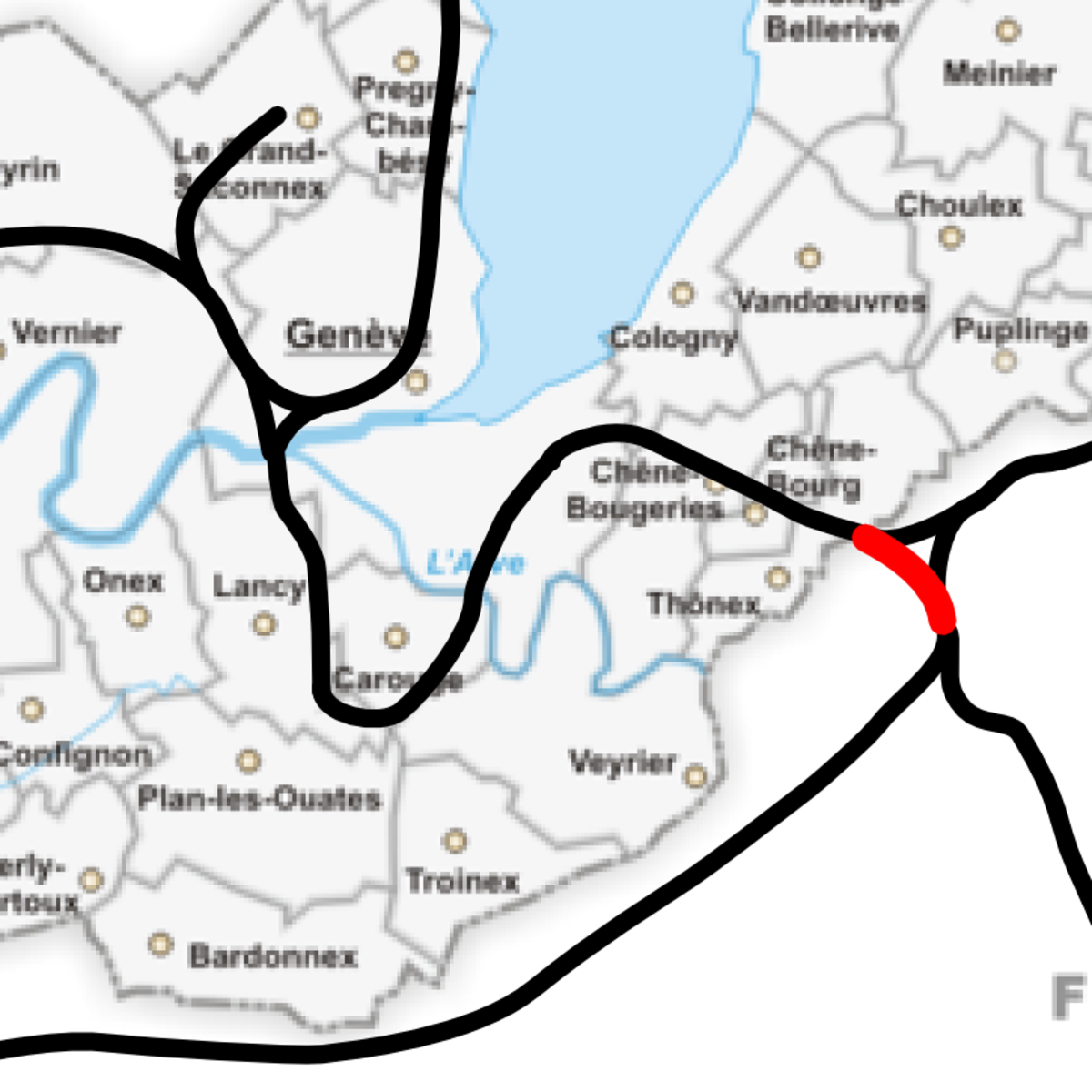

Le 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a accordé le permis de construire au projet CEVA. L'OFT a rejeté les 1700 oppositions reçues, dont environ 1500 reprenaient les arguments donnés par l'association ACTCC (voir ). Bien qu'il n'y ait donc eu que environ 200 oppositions différentes, l'OFT a dû traiter les 1700 cas individuellement ce qui a retardé le bouclement du dossier. Les opposants ont déposé une soixantaine de recours contre l'approbation des plans délivrée. L'Etat de Genève et les CFF ont demandé au Tribunal administratif fédéral de retirer l'effet suspensif de ces recours afin de pouvoir débuter rapidement les travaux. Celui-ci refuse de lever l'effet suspensif des oppositions le 26 janvier 2009. Le 29 novembre 2009, en votation populaire, le peuple genevois accepte à plus de 61% des voix le financement additionnel pour le projet. Même s'il s'agissait d'une question purement financière, par ce net résultat, le peuple genevois plébiscite le projet dans son ensemble puisqu'il s'agissait de la première fois où il était invité à s'exprimer par les urnes sur le sujet.

Par ailleurs, CEVA et le projet de RER franco-valdo-genevois sont lauréats du prix européen Intermodes 2010 qui récompense ainsi l'intermodalité et la complexité transfrontalière de ces projets.

Concepts d'architecture

En 2004 eu lieu un concours d'architecture pour la définition des 5 stations et gares à créer.

Jean Nouvel, lauréat, a imaginé un concept pour l'ensemble. Toutes les station seront semblables grâce à la répétition et l’adaptation d'un même matériau (des briques de verre) mais toutes différentes de par leur volume et configuration spatiales.

Concept pour la tranchée couverte Eaux-Vives – Foron (frontière)

Le terrain occupée par la ligne de chemin de fer actuelle cèdera sa place à une « voie verte ».

Voie arborisée pour la détente et la promenade ouvert aux moyens de locomotion non motorisés, cette voie de 3’670 mètres reliera en surface les gares des Eaux-Vives à celle de Chêne-Bourg et au-delà vers la frontière. Cet axe sera également une colonne vertébrale pour les liens inter-quartiers transversaux.

Franchissement de l'Arve

En 2004 eu lieu deux concours d'architecture pour le pont du Val d'Arve et pour la tranchée couverte du même nom, remportés tous deux par le même groupement d'architectes et ingénieurs (« groupement Vd'A »).

La présence de la nappe phréatique à faible profondeur sous l'Arve a conduit au projet de franchissement par un pont. Celui-ci est proposé sous la forme d'un pont couvert en verre. Sur la rive droite il pénétrera en tunnel sous la falaise de Champel.

Oppositions

L'association ACTCC (Association contre le tracé Carouge-Champel du CEVA), qui s'est donné pour but la protection et la sauvegarde des bords de l'Arve et du Plateau de Champel, s'oppose au tracé du CEVA.

Cette association de riverains juge la gare de Champel-Hôpital inutile, reproche au CEVA son coût, la desserte de quartiers urbains (Champel, Eaux-Vives et Chêne-Bourg) et de mettre en péril les falaises de Champel.

Lors de la procédure de consultation pour l'obtention du permis de construire du CEVA, l'association a invité ses membres et ses sympathisants à envoyer des oppositions basées sur une même argumentation. Sur les 1700 oppositions reçues par l'Office fédéral des transports (OFT), 1500 étaient des copies plus ou moins fidèles de cette argumentation.

Elle a ensuite lancé une initiative qui a abouti le 29 août 2007 avec 16'600 signatures. Cette initiative demande que le raccordement au réseau SNCF de Haute-Savoie évite les zones urbaines actuelles et passe en conséquence par le sud du canton pour rejoindre Archamps ou Saint-Julien-en-Genevois (voir ). Ceci réduirait les travaux de construction lourds et réduirait ainsi le coût des travaux.

Cette initiative ne répond pas aux attentes des partenaires français. La communauté de communes du Genevois français (l'Arc du Genevois) rejette l'idée de lancement de toute autre étude de tracé qui va faire perdre du temps et toute possibilité de réaliser le CEVA pour lequel ils ont travaillé. En effet, le financement de la Confédération nécessite un début des travaux en 2008. De plus le coût des travaux liés à ce tracé alternatif seraient beaucoup plus lourds côté français que ce qui est prévu avec le projet initial. Le financement serait extrêmement dur à obtenir au vu des difficultés déjà rencontrées par le CEVA, pourtant soutenu par les autorités françaises (voir ).

Le 13 mars 2008, le Grand Conseil invalide l'initiative 139, dite anti-CEVA. Les députés ont majoritairement jugés que l'initiative était inexécutable et irrecevable, confirmant un rapport du Conseil d'État de novembre 2007 qui arrivait aux mêmes conclusions. Les opposants ont fait recours au Tribunal fédéral.

Le 28 avril 2009, le Tribunal fédéral confirme la décision genevoise et invalide définitivement l'initiative anti-CEVA.

Suite à l'obtention du permis de construire pour le projet CEVA (voir ) l'ACTCC, devenue depuis l'Association pour une Meilleure Mobilité Franco-Genevoise, promet entre 700 et 800 recours au Tribunal administratif fédéral soit, comme dans le cas des oppositions, une majorité de recours identiques.

Côté français

Les études entreprises dès 2003 concernent la gare d'Annemasse et le tronçon jusqu'à la frontière (Foron).

Les chartes d'aménagements tranfrontaliers de 1997 (CRFG) et de 2003 (autorités politiques) reconnaissent à la gare d'Annemasse un rôle de pôle urbain transfrontalier.

Une procédure de modification du plan d'utilisation du sol est engagé dès septembre 2006. Elle permettra l'avancement de la ZAC Étoile Sud-Ouest, première étape du projet de transformation de la gare en pôle d'échange et d'activité nommé « l'Étoile Annemasse-Genève ».

En septembre 2005 la Communauté de communes de l'agglomération Annemassienne se prononce en faveur de la solution de raccordement ferroviaire en tranchée couverte dans la continuité des plans côté genevois. Néanmoins, malgré l'approbation le 7 février 2007 par le gouvernement français du versement de 5 millions d'euros supplémentaires, le financement total n'est pas encore assuré (il manque encore 5% du budget).

Une association d'usagers du train, l'AGFUT, a proposé en 2005 la réalisation d'un embranchement au CEVA pour créer une liaison directe de Genève avec la ligne RFF du pied du Salève et en direction de Saint-Gervais et qui évite la gare d'Annemasse. Ceci permettrait d'obtenir un réseau sans rebroussement et sans rupture de charge à Annemasse.

Travaux

En l'an 2000 germe l'idée de profiter sans attendre des voies existantes jusqu'à La Praille pour les train régionaux en provenance de Nyon. La proximité du parking P+R de l'Étoile, situé au Pont-Rouge, et du tramway a favorisé l'établissement de la halte provisoire, ouverte en 2002 à cet endroit, en attendant la construction de la future station « Lancy - Pont-Rouge ».

En 2005 – 2006 ont eu lieu les travaux d'aménagements à la gare de Cornavin : prolongation de la voie 1 et des quais. L'élargissement de la plateforme ferroviaire a nécessité le ripage de 4,5 mètres de la salle de gymnastique de l'école de Saint-Gervais datant de 1884 et inscrite au patrimoine.

L'adjudication des travaux de gros œuvre a lieu au premier trimestre 2010.

Les ouvrages restant à réaliser :

- Les station de Lancy - Pont-Rouge et Carouge - Bachet.

- Tunnel de Pinchat.

- Tranchée couverte et Pont du Val d'Arve.

- Tunnel de Champel (avec la station de Champel-Hôpital).

- Nouvelle gare des Eaux-Vives.

- Tranchée couverte Eaux-Vives – frontière (avec la nouvelle station de Chêne-Bourg) - gare d'Annemasse.

- Transformations de la gare d'Annemasse.