Abbaye Saint-Victor de Marseille - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Vie associative et traditions

Afin de célébrer le sixième centenaire de la consécration du nouveau maître autel effectuée le 15 octobre 1365 par le pape Urbain V à l'occasion de la fin des travaux de rénovation de l'église abbatiale de Saint-Victor, l'année 1965 est déclarée année Saint-Victor et un congrès est organisé les 29 et 30 janvier 1966. Le recueil des actes de ce congrès a fait l'objet d’une publication spéciale de la revue Provence Historique. En 1963, afin de préparer ce colloque, la ville de Marseille et le ministère des Affaires culturelles entreprennent des fouilles confiées à Fernand Benoit, membre de l’Institut, et une restauration complète de l'abbaye qui entre à l'Inventaire des monuments historiques en 1997. Ces fouilles ont abouti à diverses découvertes dont celle de la tombe rupestre du martyrium. À l'issue de ce colloque est créée l'Association des amis de Saint-Victor.

Association des amis de Saint-Victor

L'objet de cette association est de promouvoir le rayonnement de Saint-Victor et d'organiser deux à trois fois par an des activités artistiques, culturelles ou archéologiques.

La renommée du festival de musique de Saint-Victor a largement dépassé les limites de la ville de Marseille avec des invités prestigieux : Yehudi Menuhin, Alexandre Lagoya, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, Pierre Amoyal, Marie-Claire Alain, Bernard Soustrot etc.

La chandeleur

Suivant le chapitre XII du Lévitique de l’Ancien Testament, une femme qui accouche d'un garçon doit attendre 40 jours pour fréquenter à nouveau le temple ; ce délai est de 80 jours en cas de naissance d'une fille. La Vierge Marie présente donc son fils au temple le 2 février et y apporte des offrandes. Ce jour est appelé la chandeleur. La statue de la Vierge noire est exposée dans l'église supérieure et une procession est organisée. Cette fête, typiquement marseillaise, est très populaire et rassemble au début du XIXe siècle entre 60 000 et 80 000 personnes. À cette occasion, on achète à la boulangerie proche des navettes. Ce biscuit en forme de bateau rappelle la barque qui, selon la légende, aurait amené aux Saintes-Maries-de-la-Mer : Marie Salomé, Marie Jacobé et Marie Madeleine accompagnées de Sarah.

Cierges de cire verte

Des cierges de cire verte sont brûlés en offrande dans l'église notamment durant la chandeleur. L'origine de cet usage est fort ancienne. François Marchetti signale cette pratique dans son livre Explications des usages et coutumes marseillais, paru en 1683. D'après cet auteur, cette pratique rappelle que Marie a eu le privilège de pouvoir enfanter tout en restant vierge, car l'usage de la cire verte était réservé aux comtes de Provence pour sceller les parchemins accordant ou confirmant un privilège. Une autre explication plus simple, est de voir dans le vert, symbole des jeunes pousses de la nouvelle année, la couleur de l'espérance.

L'église actuelle

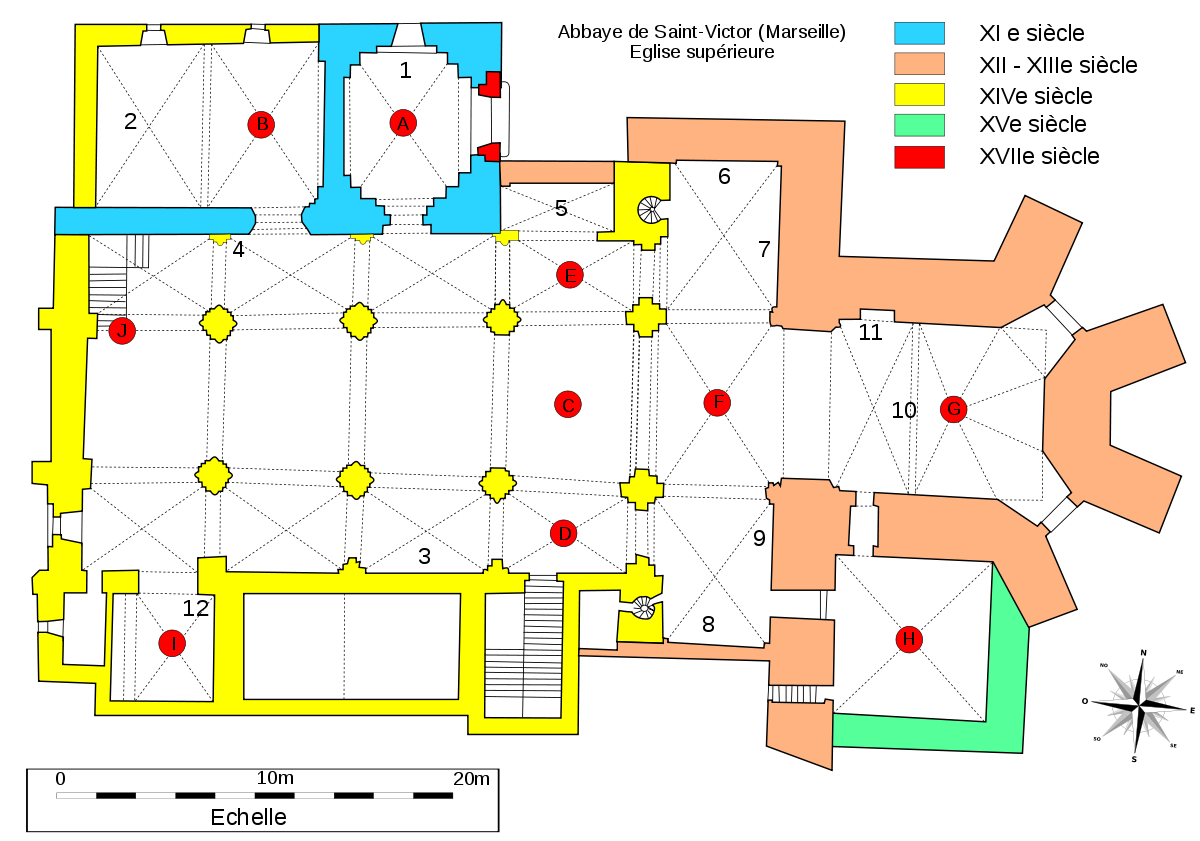

L'église supérieure

| A- Porche d'entrée | 1- Sarcophage à strigiles et croix au centre |

| B- Chapelle du Saint Sacrement | 2- Autel en marbre du Ve siècle |

| C- Nef | |

| D- Travée droite (côté sud) | 3- Sarcophage d'Abraham |

| E- Travée gauche (côté nord) | 4- Notre Dame de la sagesse 5- Statue de Saint Lazare |

| F- Transept | 6- Tableau de Michel Serre 7- Reliquaire 8- Tableau de Papety 9- Reliquaire |

| G- Chœur | 10- Autel 11- Emplacement du tombeau d'Urbain V |

| H- Sacristie | |

| I- Chapelle du Saint Esprit | 12- Fonts baptismaux |

| J-Entrée de la crypte |

L'église comprend deux parties bien distinctes : d'une part la nef et d'autre part le transept et le chœur. L'entrée se situe dans la tour d’Isarn.

Le porche d’entrée

La porte d'entrée est située à l'est dans la tour d'Isarn. Ce porche est très sobre ; la voûte très bombée repose sur deux puissants arcs d'ogive de section rectangulaire, sans clef de voûte, qui retombent sur des piliers à arêtes vives insérés dans les angles.

À l'intérieur du porche, se trouve un sarcophage en marbre de Carrare datant de la fin du IVe siècle ou du début du Ve siècle. Ce sarcophage a été découvert au cours de fouilles effectuées dans le sous-sol de cette pièce. L'ornementation est simplifiée au maximum avec, au centre, une croix latine placée dans un compartiment rectangulaire encadré par deux grands panneaux de strigiles.

La nef

La nef avec ses quatre travées et ses bas-côtés est de style gothique. Ils remontent à l'abbatiat d’Hugues de Glavinis mort en 1250. Des voûtes d’ogives étaient initialement prévues partout, mais pour la nef l'architecte préféra adopter des berceaux brisés, laissant inutilisées les colonnettes qui devaient recevoir la retombée des ogives. La nef évoque ainsi l'époque romane. Au XVIIe siècle un éclairage direct de la nef est réalisé en perçant les voûtes de fenêtres.

Au fond de la nef, placé sur une tribune, se trouve l’orgue construit en 1840 par A. Zieger. En 1974, le buffet dessiné par D. Godel (Genève) est construit par la maison Foix de Marseille tandis que le facteur d'orgue J. Dunand de Villeurbanne réalise la partie instrumentale en réutilisant une vingtaine de jeux de Zieger. Sous cet orgue se trouve l'accès à la crypte.

Travée gauche

Au fond de cette travée, près de l'orgue, se situe l'entrée de la chapelle du Saint-Sacrement. À gauche de cette entrée est placée la statue de Notre-Dame de la Sagesse réalisée d'après une vierge catalane du XIe siècle. Dans cette chapelle se trouve une table d'autel en marbre blanc (L = 1,78 x l = 1,12) qui date du Ve siècle et présente sur sa face antérieure deux groupes de six colombes encadrant l'emblème christique. Au revers, le même emblème central est entouré de brebis. Sur les petits côtés sont figurées des frises de colombes picorant des grains de raisins d'un sarment de vigne.

Dans la chapelle située entre la tour d'Isarn et la tour d’Urbain V, se trouve une statue de saint Victor, patron de la ville de Marseille, sculptée par Richard Van Rhijn, installée dans la basilique le 24 janvier 2007 et bénite par Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille.

Travée droite

Au fond, sous l'orgue, se trouve l'accès à la chapelle du Saint-Esprit où a été placé un puits à margelle monolithique en provenance de Saint-Rémy de Provence et servant de fonts baptismaux. Dans cette chapelle se trouvent également une tête de Christ sculptée et une tapisserie de Lorimy-Delarozière représentant le Saint-Esprit.

Dans la travée suivante, une passerelle de bois permet d'apercevoir en sous-sol la partie sud de la crypte avec la chapelle Saint-Blaise et l’Atrium.

Dans la travée suivante, sous une tapisserie de Lorimy-Delarozière représentant l'Apocalypse, juste en face du porche d'entrée, est exposé un très beau sarcophage en travertin de couleur jaunâtre. Le couvercle est en bâtière dont une pente représente une toiture. Sur la face longitudinale sont représentés le sacrifice d'Abraham et la guérison de l'aveugle. Ce sarcophage (L = 1,93 x l = 0,70 x h = 0,58), exhumé en 1970 à l’occasion de travaux de consolidation et de reprise en sous œuvre d’un pilier de la nef, a fait l’objet d’études archéologiques très approfondies.

- Intérieur du sarcophage.

Les restes de vêtements et le squelette ont été étudiés par une équipe de chercheurs et techniciens du laboratoire de conservation, restauration et recherches archéologiques du CNRS à Draguignan. La personne inhumée est une femme âgée d'une vingtaine d'années, d'une taille de 1,57 m. Son type anthropologique n'a pu être déterminé. Cette jeune adulte présentait des séquelles de poliomyélite antérieure aiguë au niveau de la jambe droite. Les vêtements en soie comportaient notamment une tunique décorée de bandes tissées et d'un galon rehaussé de fils d'or. Sur la tête de la personne était placée une couronne de végétaux, symbole de victoire et de vie éternelle. Cette personne devait occuper un rang social élevé comme le suggèrent la richesse des sculptures du sarcophage, le vêtement de soie, une croix d'or posée sur le front et l'emploi de l'encens, ingrédient onéreux à l'époque.

- Sculpture du sarcophage.

Les représentations sur un grand côté de la cuve se répartissent en trois groupes :

-

- À gauche, représentation d'Abraham qui va sacrifier son fils Isaac : il brandit de la main droite un couteau tandis que, de la gauche, il maintient son fils accroupi. La main de Dieu apparaît dans le ciel pour retenir son geste tandis qu'un bélier tire un pan du manteau d'Abraham pour manifester sa présence. Dieu demande ainsi de remplacer les sacrifices humains par des offrandes d’animaux.

- Au centre, le Christ barbu est sur une montagne d'où s’écoulent les quatre fleuves. De la main gauche, il donne un rouleau à Pierre et lève la droite au-dessus de Paul qui l'acclame. Deux palmiers encadrent la figure du Christ.

- À droite, deux personnages encadrent le Christ qui guérit un aveugle en lui touchant les yeux de l'index. Le Christ est imberbe et porte une longue chevelure se répartissant de part et d’autre du visage. La scène de la guérison de l’aveugle évoque la symbolique du Christ lumière du monde.

Le transept

Le transept nord est percé d'un oculus et celui du sud d'un arc plein cintre. Dans chaque bras, des niches grillagées abritent une collection de reliquaires. Au fond du transept sud est exposé un tableau de Papety représentant Saint-Joseph et l'enfant Jésus tandis que le transept nord est décoré par un tableau de Michel Serre représentant la Vierge. Dans le transept sud se trouve l'accès à la sacristie.

Le chœur

La partie orientale, côté rue Saint-Victor, qui comprend le transept et le chœur fut reconstruite par le pape Urbain V. L'abside à cinq pans est flanquée de quatre énormes contreforts crénelés. Elle formait une saillie sur l'enceinte du monastère et constituait une véritable forteresse avec des murs allant jusqu'à 3,25 mètres d'épaisseur. Le pied des murs est fortement taluté.

L'abside est éclairée par trois baies étroites placées dans de profondes embrasures. Du côté de l’évangile (à gauche) se trouve un enfeu qui est tout ce qui reste du monument funéraire sculpté en 1372 pour le pape Urbain V.

Le tabernacle et le maître autel, consacrés en 1966, sont des œuvres de Jean Bernard et des compagnons du Devoir. Le maître autel est en pierre et en bronze. On trouve sur la frise des paroles de saint Paul : en grec « un seul seigneur Jésus Christ ». Cet autel est supporté par deux pieds comportant quatre statues chacun :

- saint Victor, saint Pierre, saint Paul, saint Cassien

- saint Jean-Baptiste, Urbain V, saint Lazare, sainte Marie-Madeleine.

La clef de voûte du chœur date des années 1360-1370. Elle représente saint Victor à cheval. Le harnachement de la monture et les vêtements du cavalier sont d'une représentation très fidèle.

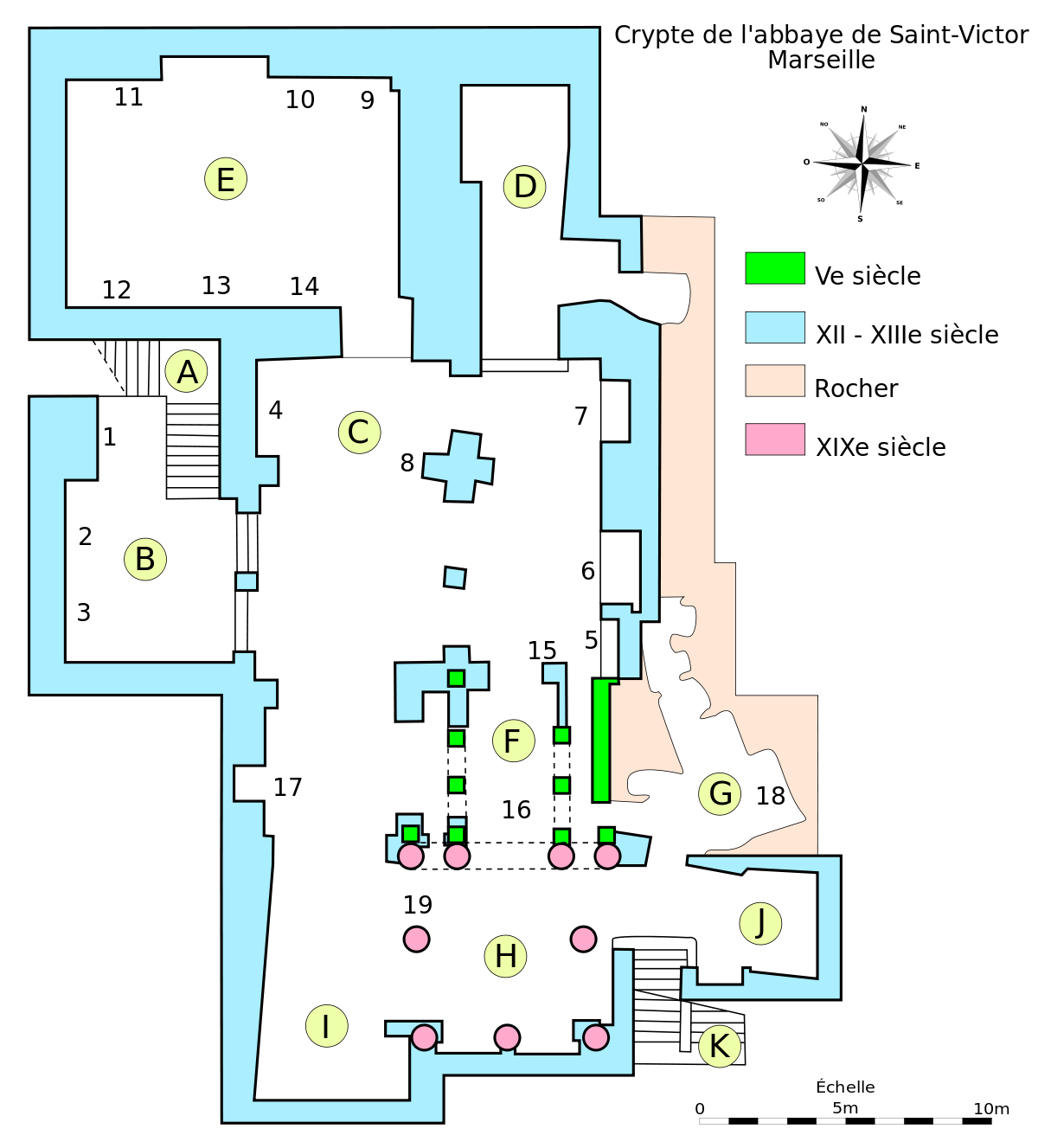

La crypte

| A- Escalier d'accès | |

| B- Chapelle Saint-Mauront | 1- Quatre du nombre des sept dormants d'Éphèse 2- Sarcophage des compagnons de saint-Maurice 3- Sarcophage de saint-Maurice |

| C- Chapelle d'Isarn | 4- Pierre tombale d'Isarn 5- Sarcophage de sainte-Eusébie 6- Sarcophage des compagnes de Sainte-Ursule 7- Épitahe de Glazinis 8- Fresque des moines bâtisseurs |

| D- Chapelle saint-André | |

| E- Ancienne sacristie | 9- Épitaphe Fortunatus et Volusianus 10- Sarcophage du Christ trônant 11- Sarcophage des brebis et des cerfs 12- Sarcophage de l'Anastasis 13- Couvercle de sarcophage à acrotères 14- Épitaphe païenne |

| F- Martyrium | 15- Vierge noire 16- Sarcophage de saint-Cassien 17- Tombe des saints Chrysante et Darie |

| G- Chapelle saint Lazare | 18- Sarcophage de saints Innocents |

| H- Atrium ou plan carré | 19- Mosaïque |

| I- Chapelle saint Blaise | |

| J- Chapelle saint Hermés | |

| K- Ancien accès à la crypte |

L'accès à la crypte s'effectue par un escalier situé au fond de la nef sous les orgues. On pénètre directement dans la salle de la chapelle Saint-Mauront qui sert, avec les autres salles de la crypte, de soubassement à la partie ouest de l'église supérieure.

Chapelle Saint-Mauront

Dans cette chapelle sont exposés les sarcophages des sept dormants, de saint Maurice et des compagnons de saint Maurice.

Les quatre des sept dormants

Il s'agit d'un fragment du coin gauche d'un sarcophage en marbre de Carrare datant de la fin du IVe siècle. Il représente une procession de cinq apôtres ; l'ouvrage complet devait représenter au centre le Christ sur une montagne donnant la loi à saint Pierre, entouré des douze apôtres. Les personnages évoluent sous un décor rythmé de créneaux et de portes fortifiées. Selon Jean-Baptiste Grosson, ce bas relief a été probablement tiré d'un cimetière pour orner le tombeau que les moines de Saint-Victor disaient être celui des sept dormants. Dans son histoire de Marseille, Louis Antoine de Ruffi a représenté ce sarcophage.

Sarcophage de saint Maurice

La grande face de ce sarcophage (L = 2,22 x l = 0,68 x h = 0,57), dit de saint Maurice, datant de la fin du IVe siècle, est découpée en sept arcades ornées de coquilles et portées par des colonnes torses avec des chapiteaux dérivés du corinthien. Au centre, est figuré le Christ imberbe, assis sur un trône au pied duquel se trouve une brebis qui lève la tête vers lui, image du défunt appelé au paradis. De part et d'autre du Christ, se trouvent les douze apôtres groupés deux par deux : ils sont assis et portent un rouleau ou un livre.

Sarcophage des compagnons de saint Maurice

Ce sarcophage (L = 2,10 x l = 0,55) en marbre de Carrare date de la fin du IVe siècle. La grande face est divisée en cinq compartiments avec, au centre, le Christ enseignant à deux apôtres Pierre et Paul , d’où la deuxième appellation de ce sarcophage « le Christ docteur ». À droite, sont figurées l'arrestation du Christ, puis sa comparution devant Ponce Pilate à qui on apporte une aiguière pour qu'il se lave les mains. À gauche, le Christ apparaît à l'apôtre Paul représenté barbu et le front dégarni. Puis est représentée la lapidation de Paul à Lystra

Chapelle d'Isarn

Dans cette chapelle se trouve, en contrebas de l'escalier d'accès, la pierre tombale de l'abbé Isarn. Sur la paroi est de la chapelle sont exposés, chacun dans une niche ; le sarcophage de sainte Eusébie, celui des compagnons de sainte Ursule et pratiquement en face de la pierre tombale d'Isarn, l'épitaphe d'Hugues de Glazinis. Enfin sur une voûte, un fragment de fresque représente des moines bâtisseurs.

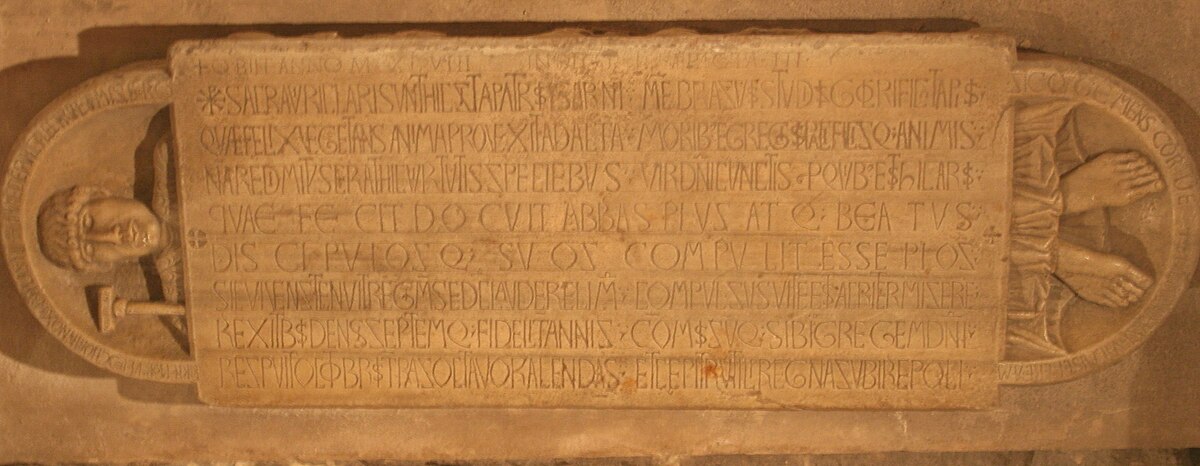

Pierre tombale d'Isarn

Aubin Louis Millin, dans son livre « Voyage dans les départements du midi de la France » est vraisemblablement le premier à donner une reproduction gravée de la plus célèbre œuvre d’art de l’abbaye. Cette plaque a été taillée dans le fond d'une cuve de sarcophage dont elle garde la forme. L'abbé Isarn est représenté gisant sur cette longue dalle terminée par deux demi-cercles, mais dont le centre est rectangulaire et plus large que ceux-ci. Le corps n'apparaît que dans les deux demi-cercles : la tête et le bâton pastoral dans l'un, les pieds dans l'autre. La plaque rectangulaire porte une inscription tracée sur huit lignes. De même, sur chaque circonférence, une inscription plus petite est gravée, ainsi que sur la barre du T du bâton pastoral. Ces inscriptions sont datées de la fin du XIe siècle et ont donc été réalisées peu de temps après la mort d'Isarn survenue en 1047. Une traduction a été donnée par le père Paul Amargier et reproduite dans l'ouvrage de Charles Seinturier.

Sarcophage de sainte Eusébie

Louis Antoine de Ruffi a représenté ce sarcophage dans son histoire de Marseille. Au centre du sarcophage (L = 2,05 x l = 0,62 x h = 0,54), datant du début du IVe siècle, est figuré un médaillon avec un portrait encadré par deux panneaux de strigiles. Sous le médaillon est représenté Jonas avec, à sa gauche, le gros poisson qui l'a avalé et rejeté. À droite, Moïse reçoit les tables de la loi. À gauche, Moïse frappe de son bâton un rocher pour en faire jaillir une source.

Sarcophage des compagnes de sainte Ursule

Ce sarcophage (L = 1,92 x l = 0,65 x h = 0,43) date de la première moitié du Ve siècle. La face antérieure est divisée par sept arcades reposant sur des colonnes. Au centre, le Christ, couronné par la main de Dieu, est debout sur une montagne d'où s'écoulent quatre rivières. Il est encadré par Saint Pierre portant une croix et par Saint Paul avec de chaque côté cinq apôtres. Sur la frise du couvercle sont figurés, à gauche, deux cerfs s'abreuvant encadrés par deux arbres : la scène représente le paradis. Au centre, deux anges portent un cadre au-dessus duquel sont représentés deux dauphins encadrant un chrisme. À droite, sont figurés le miracle des noces de Cana et celui de la grappe de la terre promise.

Épitaphe d'Hugues de Glazinis

Cette plaque funéraire date du milieu du XIIIe siècle. Elle est actuellement amputée de son coin inférieur droit mais a été représentée intacte par Louis Antoine de Ruffi. En bas à gauche, est représenté le portail de l'abbaye surmonté du clocher flanqué de deux tours. Au centre, se trouve une croix de Malte et à droite, un prêtre revêtu des ornements sacerdotaux.

Les moines bâtisseurs

Un reste de peinture murale du XIIIe siècle figure sur un arc-doubleau de la chapelle d'Isarn. Sur ce fragment de fresque à fonds rouges, cernes noir et tuniques bleu turquoise, on reconnaît une scène de chantier de construction. Les gestes des ouvriers sont attentionnés. L'un manie un outil de tailleur de pierre. Derrière lui, un autre ouvrier coiffé d’une cagoule, s'avance courbé sous une charge de moellons. Devant, un troisième ouvrier manie une pelle tandis qu'un quatrième avance avec un outil de couvreur. L'artiste a représenté les corps de métier qui travaillent au XIIIe siècle à l’achèvement de l’église supérieure.

Chapelle Saint-André

À partir de la chapelle d'Isarn, en se dirigeant vers le nord, on accède à la chapelle Saint-André qui est englobée dans les fondations de la tour d'Isarn. Dans cette chapelle, se trouvait une croix en X qui provenait d’un larcin fait à Patras en Grèce par quelque seigneur de la quatrième croisade et contenait les reliques de saint André. Elle a été remise, le 19 janvier 1980, par une délégation du diocèse de Marseille et de la paroisse de Saint-Victor sous la conduite du cardinal Roger Etchegaray, archevêque de Marseille, à l'archimandrite de l'église grecque qui en remerciement fit don d'une icône à l'effigie du saint. Une ouverture à l'est permet d'apercevoir des fouilles et quelques sarcophages en place.

Ancienne sacristie

À l'ouest de la chapelle Saint-André se trouve une salle découverte en 1857, appelée ancienne sacristie. Dans cette salle, sont exposés différents vestiges, notamment : l'épitaphe de Fortunatus et Volusianus, le sarcophage du Christ trônant, le sarcophage des brebis et des cerfs, un fragment du sarcophage de l'Anastasis, un couvercle de sarcophage à acrotères et une épitaphe antique païenne.

En entrant dans cette salle, on aperçoit, à droite, la base ouest de la tour d’Isarn, réalisée en pierres de taille bien appareillées issues du cap Couronne. La puissance de cette maçonnerie contraste avec la rusticité des constructions antérieures et autorise à attribuer l’édification de la tour d’Isarn à une période jouissant de tout autres moyens techniques et financiers, soit le début du XIIe siècle.

Épitaphe de Fortunatus et Volusianus

Voir le paragraphe période grecque et romaine de l’histoire de l'abbaye.

Sarcophage du Christ trônant

Ce sarcophage (L = 2,07 x h = 0,44) en pierre de Cassis date du milieu du Ve siècle. Il ne subsiste que des fragments qui ont permis une reconstitution grâce à des anciens dessins conservés. Au centre, le Christ est représenté dans un médaillon porté par deux génies ailés ; il est assis et porte un livre ouvert. Aux deux extrémités, saint Paul à gauche et saint Pierre à droite portant la croix, sont tournés vers le Christ et l'acclament.

Sarcophage des brebis et des cerfs

Ce sarcophage en pierre de Cassis de 2 mètres de longueur date du Ve siècle. Il a pu être reconstitué grâce aux dessins anciens de Louis Antoine de Ruffi et de Joseph Marchand. Les scènes représentées sur la cuve du sarcophage sont : au centre, l'agneau divin debout sur une montagne d'où s'écoule les fleuves du paradis, à gauche et à droite respectivement les miracles de Canna et de la multiplication des pains. Le couvercle est orné de deux groupes de trois brebis se dirigeant vers le centre où est figuré le chrisme avec un ρ latinisé et les lettres Α (Alpha majuscule) et ω (oméga minuscule).

Fragment de sarcophage « de l’Anastasis »

Fragment d'un sarcophage en marbre de Carrare datant de la fin du IVe siècle. Parmi les quatre arcades conservées, se trouve le compartiment central original figurant la croix surmontée du chrisme. Les soldats gardiens du tombeau de part et d'autre de la hampe représentent les barbares vaincus. Les deux apôtres qui acclament le motif central sont, à droite, saint Paul au front dégarni et, à gauche, saint Pierre. Sur les autres arcades figuraient les autres apôtres.

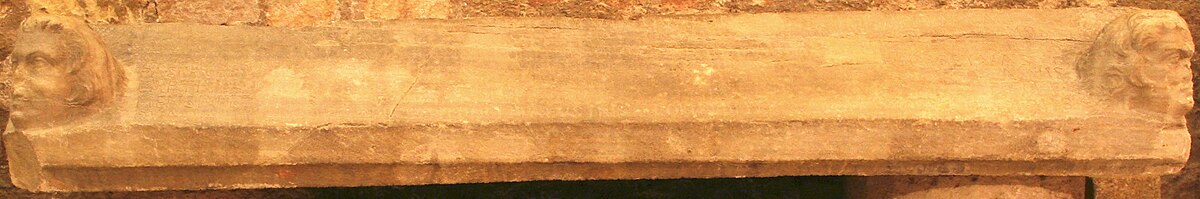

Couvercle de sarcophage à acrotères

Ce couvercle de sarcophage est orné sur sa face antérieure de deux acrotères représentant une tête d'homme à la longue chevelure ondulée. Sur cette face antérieure, une longue inscription datant du réemploi au Ve siècle - VIe siècle est gravée pour glorifier une noble dame Eugénie.

Épitaphe antique païenne

Cette stèle funéraire de la deuxième moitié du IIe siècle a été découverte en réemploi dans de la maçonnerie médiévale. La formule funéraire DM gravée à l’intérieur d'un demi cercle signifie aux dieux mânes.

Le martyrium

Le martyrium est élevé au-dessus de deux tombes jumelles datant de la fin du IVe siècle, creusées dans le rocher. Ces tombes de direction nord-sud sont fermées par de lourdes dalles en pierre de Cassis et renfermaient le corps de deux hommes. L'interprétation traditionnelle, depuis les fouilles effectuées en 1963 par Fernand Benoit, consiste à considérer ces corps comme ceux de martyrs d'où le nom de martyrium.

Sur ces tombes, une petite basilique est construite dès l'époque paléochrétienne dont la structure reste perceptible malgré les remaniements effectués au Moyen Âge. Cette basilique comprend une nef centrale de faible largeur (3,17 m), voûtée en berceau et des bas-côtés avec des arcs doubleaux retombant sur des piles carrées en pierre du cap Couronne. Le collatéral droit, à l'ouest, a été fortement modifié au Moyen Âge.

Contre le pilier gauche, à l'entrée de la nef, est placée la statue de la Vierge noire ou Notre-Dame de la Confession tandis que le sarcophage de saint Cassien est placé au centre.

La Vierge noire ou Notre-Dame de la Confession

Cette statue, d’une hauteur de 98 centimètres, en bois de noyer qui noircit en vieillissant, date de la fin du XIIe siècle - début XIVe siècle. Pendant la Révolution, cette statue a pu être sauvée mais le trésor, constitué de vêtements et bijoux, est dispersé en 1794. La statue est vendue aux enchères et adjugée à M. Laforêt, officier municipal ; elle est ensuite exposée dans différentes églises puis portée solennellement à Saint-Victor le 20 mai 1804.

La vierge Marie, couronnée et voilée, trône en majesté, tenant, de la main gauche, l’enfant Jésus sur ses genoux. Elle est tout spécialement honorée le 2 février, jour de la chandeleur.

Sarcophage de Jean Cassien

Ce sarcophage (L = 1,40 x l = 0,48 x h = 0,45) en pierre de Saint-Béat était destiné à un enfant et date de la première moitié du Ve siècle. Il est compartimenté en cinq niches séparées par des pilastres. À gauche, les parents présentent l'enfant mort. Au centre, un jeune homme est représenté les deux bras levés en signe de prières. Les trois autres compartiments sont occupés par des saints.

Tombe de sainte Chrisante et sainte Darie

Ce sarcophage de 2,14 mètres de longueur en marbre de Carrare date de la fin du IVe siècle. La grande face du sarcophage est divisée en sept compartiments avec, au centre, une croix dressée sur une montagne d'où naissent les fleuves du paradis dans lesquelles s'abreuvent deux cerfs. Dans les trois compartiments de gauche sont figurés trois scènes de la vie de saint Paul représenté acclamant le Christ, arrêté par un soldat et martyrisé. À droite, des scènes de la vie de saint Pierre représenté acclamant le Christ, le reniant et son arrestation.

Chapelle Saint-Lazare

L'entrée de cette chapelle est encadrée par deux piliers : à gauche, un pilier actuellement non visible, car protégé par un coffrage de bois et, à droite, une colonne ronde taillée dans le rocher, dont le chapiteau figure une tête.

La figure du chapiteau serait celle de Lazare, évêque d'Aix-en-Provence, venu à Marseille. Seule la tête, dont les traits dénotent d'un net archaïsme, est représentée avec une crosse tenue par une main.

Le sarcophage (L = 1,30 x l = 0,36 x h = 0,33) est dit « des saints Innocents ». Il est en marbre blanc, daterait du IIe siècle et aurait été découvert en 1628. La face antérieure est divisée en quatre groupes : à gauche deux amours forgent un grand bouclier rond, ensuite trois amours forgent une jambière, puis deux amours tiennent un disque reposant sur la tête d'un sphinx et figurant Romulus et Remus allaités par une louve, et enfin trois amours forgent un casque.

Sur le bas relief, Madeleine est représentée s'appuyant sur un rocher au pied duquel se trouve un crâne. Cinq anges sont figurés ainsi qu’un Christ sur la croix. Cette œuvre est attribuée à un élève de Pierre Puget.

Atrium et chapelle Saint-Blaise

L'Atrium, également appelé plan carré, comportait neuf colonnes, provenant d'édifices païens, dont trois étaient de marbre et les autres de granit. Le préfet Charles-François Delacroix, sous prétexte de procéder à des travaux de consolidation, fit ôter vers 1803 ces piliers antiques pour les remplacer par des colonnes d'un style mal défini. Les trois faces, sud, est et ouest de l'Atrium étaient ornées de colonnes monolithes, de granit, sauf la colonne de l’ouest, en marbre, dont deux seulement furent remplacées par des colonnes en pierre ; la colonne de l'ouest n’a pas été remplacée et aux deux colonnes des angles sud-est et sud-ouest, ont été substitués des piliers adossés au mur méridional qui forme le fond de l'atrium. Les quatre colonnes de la face nord de l'atrium furent remplacées par des fûts à tambours cylindriques trop épais.Les colonnes originales furent utilisées pour orner des jardins et des carrefours. Une de ces colonnes supporte, rue d’Aubagne, le buste d’Homère.

Une mosaïque florale est le seul vestige de la décoration de l’Atrium et date du Ve siècle-VIe siècle. Le motif comprend des éléments en forme de calice alternant avec d’autres évoquant des amandes allongées, avec de part et d’autres des volutes.