Médina de Tunis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fondements

De fait, l'appellation « architecture arabo-musulmane », notamment dans le cas de la médina de Tunis, est caduque car, outre sa généralisation équivoque, elle dénote une vision réductrice des richesses et des variétés culturelles que connaissent les différentes communautés qui ont adopté l'islam pour religion. La vision ethnocentriste de l'Europe a en effet souvent négligé les autres cultures et, si elle les a abordées, elle les a cantonnées dans des globalités qui n'en présentent que les caractères secondaires et insignifiants (arcades outrepassés, ornementation foisonnante, etc.)

La médina de Tunis présente comme constante spécifique d'être à la fois un tout homogène dans sa globalité et une juxtaposition de sous-ensembles présentant chacun cette même caractéristique : chaque quartier est en quelque sorte, une « réduction » de la ville dans tous ses concepts. Aux conditions naturelles (topographie et géologie), économiques (coût des matériaux de construction), politiques (société féodale) et de sécurité déterminantes pour le développement de la médina, il convient de noter les caractères climatiques et religieux suivants :

- la charia (ensemble des dispositions légales) organise la propriété individuelle (habitation) comme participation à un organisme collectif (cité), notamment dans le cas de la participation au régime de l'eau qui est indissociable de la propriété foncière ;

- l'ouverture vers le ciel (patio et jardins) en tant que symbole d'ordre religieux, effet d'ordre climatique (éclairage, aération et régulation de la température) et rappel des liens avec la nature (carré de ciel rattachant la maison au cosmos) constitue un facteur important dans l'organisation de l'espace (notamment au niveau des ouvertures selon l'orientation du soleil) ;

- la vie communautaire et les rapports d'intimité intérieur-extérieur ayant une importance fondamentale, la limite physique bâtie de la muraille est perçue comme une enveloppe à l'intérieur de laquelle la population concernée entretient des rapports privilégiés. En effet au plan de la forme, le climat, le mode de vie et l'environnement naturel ont imposé un monde clos, cerné de murs et refermé sur lui-même aussi bien au niveau de l'unité d'habitation qu'à celui du quartier ou à celui de l'entité urbaine.

Architecture

Ce patrimoine architectural est également omniprésent dans les maisons de particuliers et les petits palais des personnalités officielles aussi bien que dans le palais du souverain à la kasbah. Toutefois, rares sont les palais et demeures qui remontent au Moyen Âge, contrairement au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles qui ont légué des maisons prestigieuses telles que le Dar Othman (début du XVIIe siècle), le Dar Ben Abdallah (XVIIIe siècle), le Dar Hussein, le Dar Chérif ainsi que d'autres maisons plus ou moins vastes et richement décorées dont l'inventaire des années 1970 n'en compte pas moins d'une centaine. On dénombre également plusieurs palais élevés par les beys ou des membres de leur entourage dans la banlieue de Tunis et ce depuis le XIIIe siècle. Les principaux palais des beys sont ceux de La Marsa, du Bardo et de Ksar Saïd. Si l'on ajoute les mosquées et oratoires (environ 200), les médersas (El Bachia, Mouradiyya, Slimania, El Achouria, Bir El Ahjar, El Nakhla, etc.), les zaouïas (Sidi Mahrez, Sidi Ali Azouz, Sidi Abdel Kader, Sidi Brahim Riahi, etc.), les kouttabs, les tourbas (Tourbet El Fellari, Tourbet Aziza Othmana et Tourbet El Bey) et les portes, le nombre des monuments de Tunis approche les 600 dont 98 ont été classés depuis 1912.

Car, au contraire d'Alger, Palerme ou Naples, son cœur historique n'a en effet jamais souffert de grandes catastrophes naturelles ou d'interventions urbanistiques radicales. Les principaux outrages qu'a subi la médina remontent à l'époque suivant l'indépendance du pays avec la destruction de l'enceinte et la précarisation de l'habitat. C'est la raison pour laquelle la médina est inscrite en 1979 au patrimoine mondial de l'Unesco. Au début du XXIe siècle, la médina est ainsi l'un des ensembles urbains traditionnels les mieux préservés du monde arabe.

Quelle que soit la forme d'habitat de la médina (immeuble de rapport, palais ou villa), le registre ornemental subit dès le XIXe siècle l'influence des beaux-arts (renaissance italienne et baroque). À partir des années 1900 apparaît le style néo-mauresque (arabisance) constituant une tentative de synthèse entre les qualités architectoniques locales (simplicité des lignes de construction et ornementation) et l'architecture moderne. À partir des années 1920 et jusqu'à l'indépendance, de nombreux édifices Art nouveau et Art déco voient le jour grâce à la présence d'une importance main d'œuvre italienne et maltaise. Par ailleurs, le long des boulevards crées sur l'emplacement des anciens remparts, l'apport architectural de la période 1850–1950 se fait sentir dans les bâtiments officiels, la médina accueillant neuf ministères et le siège de la municipalité de Tunis.

Architecture domestique

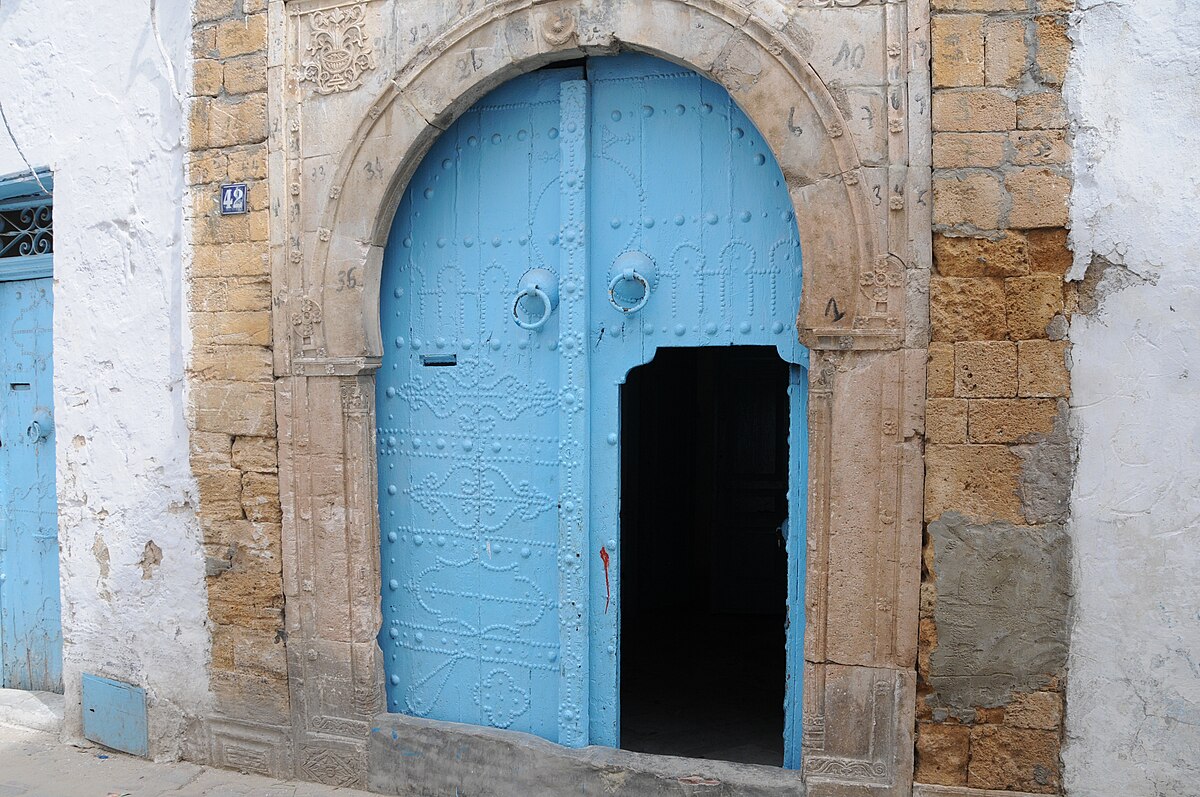

L'architecture domestique de la médina présente une typologie architecturale stable que l'on retrouve aussi bien dans les maisons bourgeoises, les palais que les maisons d'ouvriers. Il s'agit d'un modèle méditerranéen de maisons à patio mais qui articule d'une manière spécifique les espaces servants et servis : les appartements, les dépendances, le jardin, les circulations horizontales et verticales et enfin les terrasses. Ces espaces sont totalement tournés vers l'intérieur. De l'extérieur, seuls sont visibles la porte, le vestibule et des fenêtres souvent à l'étage.

La porte permet d'accéder à l'habitation par un portail à deux battants, avec une arcade en pierre parfois surmontée d'un arc brisé à claveaux bicolores et flanquée de deux colonnettes de marbre. La porte est décorée par de gros clous souvent noirs et le battant droit peut être percé d'un portillon d'entrée (khoukha) pour l'usage quotidien. Dans ce cas la grande porte est réservée aux cérémonies. Le vestibule (skifa) auquel mène la porte s'articule à angle droit et permet de filtrer les regards de l'extérieur. Dans les grandes maisons peuvent exister plusieurs vestibules dont le premier (driba) contenant une banquette destinée à recevoir des visiteurs ou des clients ; un deuxième vestibule peut être utilisé par les occupantes de la maison pour les travaux ménagers ou certaines activités artisanales. Généralement, ces vestibules sont appréciés en raison de leur fraîcheur.

Les fenêtres, par souci d'intimité, sont situées à l'étage. Elles sont complétées de grillages de lamelles de bois tourné ou croisé filtrant la lumière du soleil et permettant de voir sans être vu (moucharabiehs) ; la taille et la forme de ses grillages varient d'un simple panneau rectangulaire à une sorte de balcon ; les grillages de protection peuvent aussi être en lamelles de fer forgé (zlabiya), souvent façonnées sous forme de volute en C ou S (appelée hlawi) typique des façades des demeures de la médina.

Patio

La délimitation du patio, son échelle et son orientation conditionne l'ensemble de l'habitation et son rapport à l'extérieur. Quelle que soit l'échelle d'un patio, il comporte une vasque ou une fontaine. C'est le premier espace tracé sur le sol lors de la construction d'une maison. À la fois lieu de vie, de réception et de service, le patio est le foyer de la maison et assure l'éclairage, le chauffage et l'aération du bâtiment. Il est par ailleurs totalement retiré du tumulte de la vie publique. Généralement, toutes les pièces prennent le jour sur le patio et rarement sur la rue. Les proportions du patio (environ un quart de la parcelle) et son ornementation attestent du rang des maîtres de maison. Sa large superficie contraste avec les petits appartements (voire les cellules) situés tout autour. Ce serait là un indice du vide de la société patriarcale et de la primauté de la vie communautaire dans la société tunisoise du XVIIe siècle au XIXe siècle.

Le patio peut être planté dans le goût andalou (exemple du Dar Othman), pavé de pierre calcaire (exemple du Dar Hammouda Pacha) ou, luxe suprême, de marbre importé (exemple du Dar Ben Abdallah). Comble du raffinement, dans certains palais comme le Dar Hussein, on compte deux patios d'apparat : l'un situé au rez-de-chaussée (patio d'été) et l'autre à l'étage (patio d'hiver). Le patio des maisons bourgeoises dispose généralement de galeries que rythmes des portiques plus ou moins larges, supportant les appartements situés à l'étage et renforçant la structure du rez-de-chaussée.

Ornementation

L'ornementation du patio permet de dater aisément le bâtiment. Ainsi, pour les maisons hafsides (XVIe siècle-XVIIe siècle), les murs qui bordent le patio sont simplement peints à la chaux ou revêtus de pierre calcaire. L'héritage qui nous est parvenu de cette époque est hélas très rare. On compte aujourd'hui à Tunis moins d'une dizaine de palais de l'époque hafside en état de conservation : le Dar Baïram ou encore le Dar El Hedri qui, selon l'Association de sauvegarde de la médina et la municipalité de Tunis, est un cas exemplaire d'architecture hafside tant par sa situation (aux abords de la mosquée Zitouna) que par son revêtement en marqueterie de pierre calcaire d'inspiration ziride (niches et consoles).

Les maisons du XVIIIe siècle et du XIXe siècle présentent une ornementation plus élaborée. En effet, les parois sont revêtues de céramiques présentant trois influences majeures : italianisantes, turques ou tunisoises (ateliers Qallaline, Chemla et de Verclos). L'abandon de la médina a précipité la ruine de ces palais dont les matériaux ont été pillés et revendus sur les marchés locaux et internationaux à des prix exorbitants. Les panneaux de céramiques des revêtements muraux qui obéissent à des règles de composition strictes sont fréquemment surmontés de plâtres et de stucs (naqcha hadida) lesquels supportent les caissons en bois peints recouvrant les plafonds. Outre la calligraphie, les éléments ornementaux du type céramique ou bois peints révèlent une expression purement géométrique. L'abstraction géométrique trouve sa genèse dans la crise iconoclaste. Le système d'expression développé dans l'architecture islamique présente par ailleurs une syntaxe moderne, l'Occident ayant mis plusieurs siècles pour s'exprimer en dehors de la figuration.

Pièces en T

Élément classique de l'habitation tunisoise (musulmane et juive), les chambres en T représentent une tripartition originale des espaces (en forme de T). Cela a l'avantage de ménager un espace central commun (kbou permettant la réception ou le séjour) et de part et d'autres des maqsuras pouvant assurer l'intimité des espaces de nuit ou d'hygiène comme les hammams (cas du Dar Ben Abdallah). La hiérarchie de la société patriarcale a induit cette disposition où les trois générations (parents, enfants et grands parents) disposent d'une aile de la maison et se retrouvent dans le patio. Il est admis que l'appartement le plus luxueux soit situé directement face à l'entrée du patio.

Mosquées

La médina regroupe la plupart des grandes mosquées de la capitale qui sont toutes construites avant l'avènement du protectorat français.

La principale d'entre elles, la mosquée Zitouna, bâtie en 732 au cœur de la médina puis entièrement rebâtie en 864, a aussi été pendant longtemps un important lieu de culture et de savoir en abritant les locaux de l'Université Zitouna jusqu'à l'indépendance de la Tunisie. Il accueille encore les cérémonies marquant les principales dates du calendrier musulman auxquelles assiste régulièrement le président de la République. La mosquée El Ksar de rite hanéfite, située en face du Dar Hussein (Bab Menara), aurait été édifiée pour sa part au XIIe siècle.

La mosquée de la Kasbah, édifiée entre 1231 et 1235, et pratiquant le rite hanéfite depuis 1584, se distingue surtout par la coupole en stalactites précédant le mihrab ainsi que par son minaret qui rappelle celui de la Koutoubia de Marrakech et qui est le plus haut de la ville.

La mosquée Youssef Dey fonctionne d'abord comme oratoire avant de devenir une véritable mosquée en 1631. Un décret beylical de 1926 fait de cette mosquée une annexe de l'Université Zitouna où l'enseignement est dispensé jusqu'à son transfert dans de nouveaux locaux à l'aube de l'indépendance. La mosquée Hammouda-Pacha, construite en 1655, est la deuxième mosquée de rite hanéfite construite à Tunis alors que la mosquée Sidi Mahrez est la plus grande mosquée de ce type dans le pays. Construite de 1692 à 1697, elle est d'inspiration ottomane et rappelle la mosquée Süleymaniye.

La mosquée Saheb Ettabaâ, bâtie entre 1808 et 1814 est la dernière mosquée construite à Tunis par les Husseinites avant l'occupation française.

| Mosquée El Ksar datant du XIIe siècle (à l'exception de son minaret élevé au XVIIe siècle) | Vue de la mosquée Saheb Ettabaâ (XIXe siècle) |

Maisons et palais

- Dar Al Jaziri (rue du Tribunal), abrite la Maison de la poésie ;

- Dar Bach Hamba ;

- Dar Ben Abdallah (impasse Ben Abdallah) ;

- Dar Ben Achour (rue du Pacha), abrite la bibliothèque de la ville de Tunis ;

- Dar Chahed, devenu le restaurant Dar Hammouda Pacha ;

- Dar Hussein (place du Château) ;

- Dar El Bey (place du Gouvernement), abrite le siège du Premier ministère ;

- Dar El Haddad (impasse de l'Artillerie), ancien palais du XVIe siècle dont l'architecture mêle influences andalouses et ottomanes ;

- Dar El Jeld (rue Dar El Jeld) a été autrefois le siège de l'administration des cuirs et des peaux, sur le territoire de la Régence de Tunis, et de la fourniture des produits de luxe au palais au temps des beys. Acquis par la famille Khalsi, il est ensuite transformé en restaurant spécialisé dans la cuisine traditionnelle.

- Dar Ibn Arafa (impasse du Savant), demeure du savant et théologien Ibn Arafa au XVe siècle

- Dar Lasram (rue du Tribunal), construit sur trois niveaux au début du XIXe siècle par Hammouda Lasram, haut fonctionnaire d'origine kairouanaise, est un palais qui abrita pendant des générations les descendants de son bâtisseur. En 1964, il est vendu à l'État tunisien puis affecté à l'Association de sauvegarde de la médina de Tunis. La cour est ornée de quatre colonnes et richement décorée de petits carreaux de faïences de différentes couleurs et motifs. Un vestibule dessert les cuisines et habitations des domestiques alors qu'une deuxième cour permet l'accès à un vaste makhzen composé de gros piliers en pierres sur lesquels reposent des arcs et voûtes en briques ; cet espace sert actuellement pour les manifestations culturelles et artistiques et abrite le club Tahar Haddad. Au-dessus du makhzen, l'habitation principale constitue le cœur du palais où une cour avec deux portiques opposés dessert quatre salles : deux latérales avec disposition en T et, face à l'entrée, une salle d'apparat cruciforme composée de trois kbous et quatre maqsuras ; ces trois salles ont le même style de décor : céramiques en bas, plâtre en haut et plafonds en bois. On accède à une quatrième salle très particulière par une porte surmontée d'un petit portique à quatre colonnettes et trois arcs. Rectangulaire, avec un plafond de bois sculpté doré et peint, le modèle de cette salle est celui des salles à manger du Dar El Bey et du palais du Bardo.

- Dar Maâkal Azzaïm (place du Leader), immeuble datant du debut du XXe siècle et ancien domicile des leaders Habib Bourguiba et Mahmoud El Materi, transformé par la suite en musée du mouvement national

- Dar Othman (rue El M'Bazaa), construit et occupé par Othman Dey jusqu'à sa mort en 1610, se distingue par une belle façade surmontée de deux linteaux séparant un arc brisé à claveaux bicolores et flanquée de deux colonnettes de marbre ; la driba est décorée de céramiques polychrome, de plâtre sculpté et d'un revêtement de marbre noir et blanc ; le patio comporte deux portiques à arcs brisés, à claveaux noirs et blanc soutenus par des colonnes à chapiteaux hispano-mauresques ; un jardin intérieur fut aménagé au lieu du dallage d'origine.

- Maison d'Ibn Khaldoun (rue Tourbet El Bey)

- Palais Kheireddine (rue du Tribunal), demeure du ministre Kheireddine Pacha de style italianisant datant de la fin du XIXe siècle

Médersas

Apparue en Tunisie durant l'époque hafside, à partir du XIIIe siècle, la médersa assure deux fonctions essentielles : l'hébergement des étudiants et l'enseignement qui se déroule dans une salle de prière appartenant à l'édifice. Généralement, la construction des médersas résulte de la générosité des souverains ou de pieux mécènes. Les principales composantes de la médersa sont : une salle de prière qui est l'élément le plus important de l'édifice car affectée à la fois au culte et à l'enseignement, une cour (très souvent encadrée de portiques) qui constitue l'espace autour duquel s'organise la disposition des divers éléments du bâtiment, des cellules ou chambres de petites dimensions destinées au logement des étudiants et enfin une salle d'ablutions occupant généralement un espace réduit de l'édifice.

Dans la médina de Tunis, il est possible de distinguer deux types de médersas : celles édifiées sous la dynastie hafside se caractérisent par la prééminence de leur fonctionnalité sur l'aspect architectural et décoratif ; la plupart d'entre elles sont des édifices d'une grande simplicité, dépourvus d'ornementation hormis l'utilisation de quelques colonnes en marbre et le recours à la pierre calcaire bien taillée pour les encadrements des portes et des fenêtres. La médersa El Mountaciriya et la médersa Ech Chamaiya (impasse Ech Chamaiya) en constituent de bons exemples.

En opposition à l'austérité des médersas hafsides, celles construites à l'époque beylicale (principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles) se caractérisent par une plus grande ampleur au niveau de l'architecture, se traduisant d'abord par le traitement de la façade extérieure faisant l'objet d'une décoration soignée : portes monumentales et grandes fenêtres encadrées de moulures. À cela s'ajoute le raffinement de la cour centrale entourée de portiques et l'importance accordée à la salle de prière, qui constitue un espace hypostyle couvert de voûtes croisées reposant sur des colonnes en marbre. Les médersas El Bachia (rue des Libraires), Mouradiyya (souk des Étoffes) et Slimania en constituent des exemples caractéristiques.

- Médersa Al Khaldounia (souk El Attarine)

- Médersa Al Husseinia (rue Sidi Essourdou)

- Médersa Andaloussiya

- Médersa Bir El Ahjar (rue El Bacha)

- Médersa El Achouria (angle rue Achour et rue Sidi Brahim)

- Médersa El Jadida (rue des Teinturiers)

- Médersa du Palmier (rue des Libraires)

Porte d'entrée de la médersa du Palmier |

Zaouïas

Les zaouïas de la médina sont des édifices qui comportent en plus du mausolée du saint ou de l’un de ses disciples, des salles pour les réunions des confréries et des pièces destinées à l'accueil des pélerins.

- La zaouïa Saïda Tebourbia (impasse Saïda Tebourbia) est un lieu de visite pour les habitants de la ville de Tebourba dont la sainte est originaire. Une entrée en chicane donne sur une grande cour. Une large pièce faisant face à l'entrée est surmontée d'une coupole à tambour cylindrique et flanquée de deux voûtes d'arêtes couvrant des espaces rectangulaires ; les murs sont entièrement revêtus de panneaux de céramiques.

- La zaouïa Sidi Abdelkader (rue du Diwan), appartenant à la confrérie de la Qadiriyya rattachée à Abd al Qadir al-Jilani, a été construite en 1846. Elle comporte une cour à portique revêtues de céramiques donnant sur une pièce à coupole en plâtre sculpté réservée aux cours, à la prière et aux séances rituelles de la confrérie.

- La zaouïa Sidi Al Bahi (rue du Filet), construite par le cheikh Ahmed Al Bahi, se compose de cellules d'habitation pour les étudiants de la Zitouna. La médersa abrite une bibliothèque et devint un centre d'activités culturelles.

- La zaouïa Al Boukria (rue Ben Othmane), plus connue sous le surnom de Sebaâ Rgoud (sept dormants), appartenait à une riche famille (Al Bokri). Elle est le lieu de sépulture de plusieurs imams de la mosquée Zitouna.

- La zaouïa Sidi Al Halfaoui (rue de la Verdure) est dédiée au saint Sidi Mohamed Al Halfaoui (adepte de la Chadhiliyya). D'après une croyance locale, les descendants de ce saint auraient hérité du don de guérison.

- La zaouïa Sidi Ali Azouz (rue Sidi Ali Azouz) a été édifiée par Sidi Ali Azouz. Elle est considérée comme le centre de la tariqa Azouzia et a constitué un lieu de propagation de la culture andalouse, notamment le malouf.

- La zaouïa Sidi Ali Chiha (rue du Salut), appartenant à la confrérie des Aïssawas, a été construite par le ministre Mustapha Khaznadar en 1852 ; celui-ci en a fait don au cheikh de la tariqa ; ses descendants continuent de s'en occuper.

- La zaouïa Sidi Bou Median (rue El Hajjamine), construite par Mohammed Bey, elle présente un dôme bulbeux couvert de tuiles vertes en écailles.

- La zaouïa Sidi Ben Arous (rue Sidi Ben Arous)

- La zaouïa Sidi Brahim Riahi (rue Sidi Brahim Riahi)

- La zaouïa Sidi Kacem El Jellizi (rue Sidi Kacem Jélizi), bâtie en dehors de la médina sur une colline dominante la kasbah de Tunis, a été construite par un personnage surnommé El Jellizi (faïencier). La bâtisse est actuellement le siège du Centre national de la céramique.

- La zaouïa Sidi Mahrez (rue Sidi Mahrez)

- La zaouïa Sidi Mansour (rue Er Raya), édifiée autour du lieu de sépulture de Sidi Mansour Ben Jerdane, est caractérisée par un petit minaret carré, la zaouïa donnant ainsi l'aspect d'une mosquée.

Tourbas

- Tourbet Aziza Othmana, princesse mouradite inhumée dans la tourba de son grand-père Othman Dey

- Tourbet El Bey, mausolée des souverains de la dynastie husseinite

- Tourbet Dziri, lignée de hauts fonctionnaires au service de l'État husseinite au XIXe siècle

- Tourbet El Bacha, mausolée d'Ali I Pacha et de ses fils

- Tourbet El Fellari, noble famille chérifienne de hauts fonctionnaires active au début de la conquête ottomane

- Tourbet Hammouda Pacha, jouxtant la mosquée Hammouda Pacha

- Tourbet Laz, mausolée de deux deys de Tunis issus du peuple Laz

- Tourbet Sidi Kacem es-Sbabti

- Tourbet Youssef Dey, adjacente à la mosquée Youssef Dey

Souks

Les souks constituent un véritable réseau de ruelles couvertes et bordées de boutiques de commerçants et d'artisans groupées par spécialités.

Les métiers « propres » sont situés près de la mosquée Zitouna car ils ne suscitent aucune nuisance par l'odeur, le bruit ou l'usage de l'eau. Les marchands d'étoffes, les parfumeurs, les marchands de fruits secs, les libraires et les marchands de laine sont concernés au contraire des tanneurs, poissonniers, potiers et forgerons qui sont relégués à la périphérie. Il existe ainsi une hiérarchie codifiée des métiers : le commerce des chéchias, celui des parfums, le tissage de la soie, la sellerie, la confection des vêtements, la fabrication des babouches, le tissage, la poterie et enfin les forgerons et les teinturiers.

Au nord de la mosquée Zitouna, qu'il longe en partie, s'ouvre le souk El Attarine (parfums) construit au début du XVIIIe siècle. Il surprend par ses échoppes regorgeant de fioles contenant une grande diversité d'essences et de parfums. À partir de ce souk, une rue mène vers le souk Ech-Chaouachine (chéchias) dont la corporation, celles des chaouachis, est l'une des plus anciennes du pays. Ce sont en général des descendants d'émigrés andalous chassés d'Espagne. Sur le souk El Attarine s'ouvrent deux autres souks : le premier, qui longe la façade occidentale de la mosquée Zitouna, est le souk El Kmach (étoffes) et le second, le souk El Birka, datant du XVIIe siècle, abrite les brodeurs mais surtout les bijoutiers. C'est pourquoi, il s'agit du seul souk dont les portes sont encore fermées et gardées pendant la nuit. En son milieu, on remarque une place carrée où se trouvait l'ancien marché aux esclaves jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le souk El Birka débouche sur le souk El Leffa, où l'on vend toutes sortes de tapis, de couvertures et autres tissages, et se prolonge par le souk Es Sarragine (selliers), édifié au début du XVIIIe siècle, qui est spécialisé en maroquinerie.

À la périphérie, on trouve les souks Et Trouk, El Blat, El Blaghgia, El Kébabgia, En Nhas (cuivre), Es Sabbaghine (teinturiers) et El Grana où l'on vend des vêtements et des couvertures et qui était occupé par les Juifs livournais.

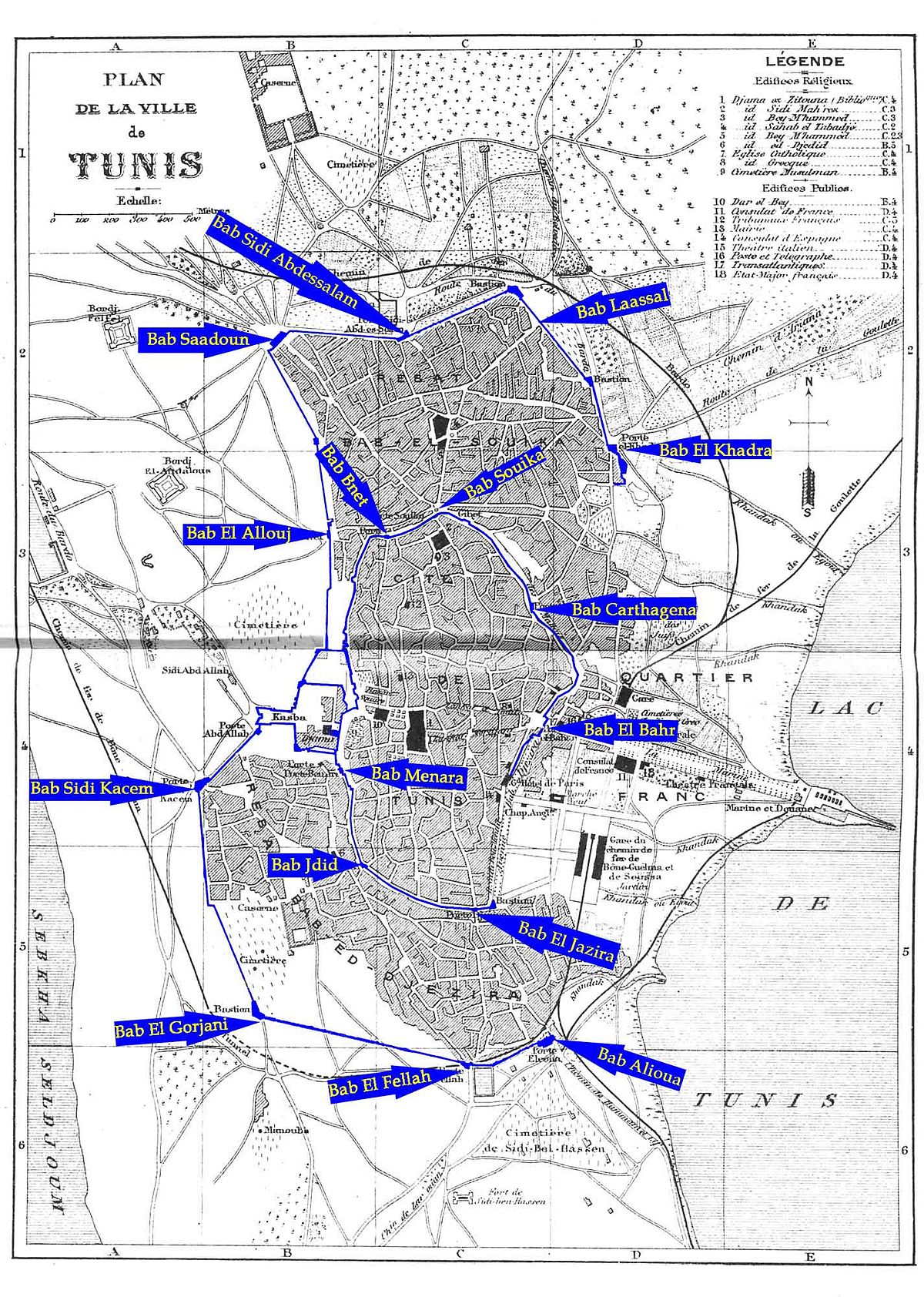

Remparts et portes

Dès les premiers temps de sa fondation, Tunis est considérée comme une importante base militaire. Le géographe El Yacoubi affirme qu'au début du IXe siècle « Tunis était entourée d'un mur de briques et d'argile sauf du côté de la mer où il était de pierre. » Souvent endommagée voire totalement détruite au cours du Moyen Âge, l'enceinte conserva toujours son tracé d'origine. Elle était parsemée de différentes portes.

Bab El Jazira, sans doute la plus ancienne porte de la muraille méridionale, ouvrait sur les routes du sud et de Kairouan. Bab Carthagena donnait accès à Carthage d'où étaient ramenés les matériaux de construction nécessaires à la ville. Bab Souika (d'abord appelée Bab El Saqqayin) avait le rôle stratégique de garder les routes vers Bizerte, Béja et Le Kef. Bab Menara (d'abord appelée Bab El Artha) ouvrait la médina vers le faubourg d'El Haoua. Quant à Bab El Bhar, elle permettait l'accès aux quelques fondouks où vivaient les marchands chrétiens de Tunis.

Au début du règne des Hafsides, deux nouvelles portes sont percées au XIIIe siècle : Bab Bnet et Bab Jedid. Avec le développement de la capitale, deux faubourgs émergent à l'extérieur des remparts : Bab El Jazira (au sud) et Bab Souika (au nord). C'est pourquoi, le souverain hafside Abû Darba Muhammad al-Mustansir al-Lihyânî ordonne, au début du XIVe siècle, la construction d'une seconde enceinte englobant la médina et ses deux faubourgs extérieurs. Elle est dotée de six portes : Bab El Khadra, Bab Saadoun, Bab El Allouj (d'abord appelée Bab Er-Rehiba), Bab Khalid ou Bab Sidi Abdallah Chérif, Bab El Fellah et Bab Alioua. À l'époque ottomane, quatre nouvelles portes sont ouvertes : Bab Laassal, Bab Sidi Abdesselam, Bab El Gorjani et Bab Sidi Kacem.

La ville de Tunis conserve quatre portes : Bab Jedid, Bab Saadoun, Bab El Khadra et Bab El Bhar, qui ouvraient l'ancienne muraille qui a disparu en grande partie.