Cathédrale Notre-Dame de Constance - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture et ornementation

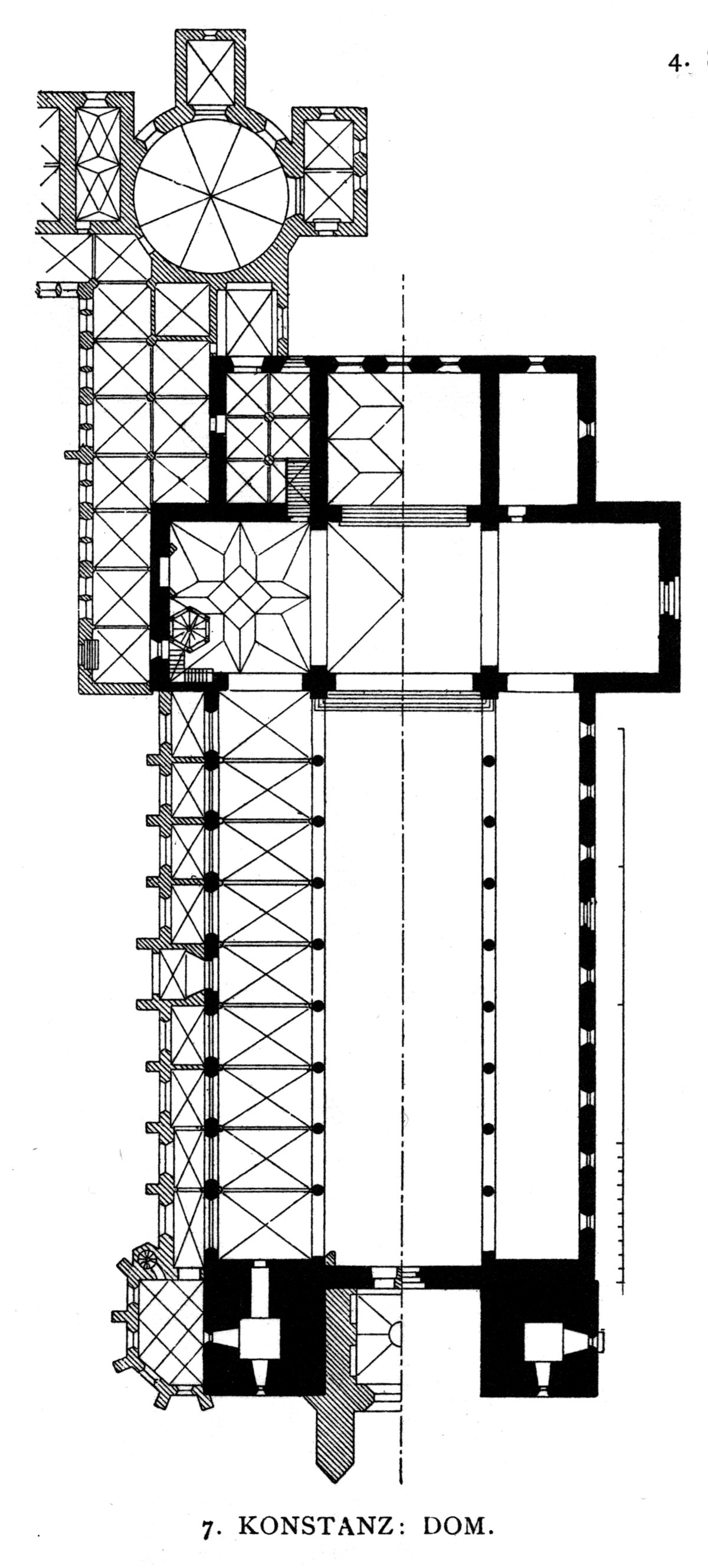

La cathédrale de Constance est une basilique composée d'une nef à trois vaisseaux avec un transept et se terminant par un chœur à trois parties. Le corps principal avec ses volumes modérés est sans confusion possible roman, tandis que les traceries latérales et les hautes fenêtres à ogives du Moyen Âge tardif montrent la volonté de faire ressembler l'église aux grandes cathédrales gothiques. Le parvis de la cathédrale est conçu pour être le lieu idéal d'observation de l'édifice et de ses tours massives, auxquelles la décoration confère un côté délicat. Depuis le sud, l'église montrait encore au XIXe siècle un portail décoratif d'envergure, alors qu'aujourd'hui, seul le mur sud du transept, de style gothique primitif témoigne encore de cette fonction. À l'est la rotonde de Saint-Maurice, ainsi que la salle capitulaire et la chapelle de Sainte-Marguerite, reliées aux restes de l'ancien cloître, ferment le mur extérieur du chœur nord.

Nef

C'est dans le vaisseau central de la nef que la superposition des différents styles architecturaux est la plus visible. Les rangées de colonnes à droite et à gauche sont sans conteste de style roman et remontent à la période de construction sous Rumold après 1054. En tout, seize colonnes de chaque côté portent les arcades en plein cintre. Elles supportent de grands chapiteaux octogonaux finement ouvragés (apparemment sur le modèle de la cathédrale de Goslar) et des stylobates. Chaque colonne est faite d'un seul bloc de grès de Rorschach. La nef, toute en longueur, crée une perspective jusqu'à l'autel, partagée régulièrement par les larges arcs en plein cintre. Le dernier arc encadre la croisée du transept et le chœur principal (abside).

La voûte nervurée baroque (1679-1680) qui couvre le vaisseau central de la nef crée une tension de la claire-voie et la relie artificiellement à l'unité de la nef. Bien que la voûte s'oppose à l'impression d'austérité des rangées de piliers, elle s'intègre harmonieusement à l'ensemble. Sur la gauche de la nef principale, on peut encore distinguer sur la claire-voie le passage par lequel l'orgue est entré dans la nef.

Transept et chœur principal

Le transept de la cathédrale est divisé en trois parties : la croisée détachée, sur laquelle le chœur principal se ferme à l'est, avec le maître-autel classique, à gauche de la croisée le chœur de Saint-Thomas et à droite le chœur de Sainte-Marie. Le carré de la croisée définit de façon caractéristique pour une basilique romane l'unité de mesure pour les différents volumes (système lié). Le sol de la croisée et des chœurs latéraux est surélevé d'environ un mètre par rapport à la nef, le chœur principal est également plus haut de cinq marches que la croisée.

Tout le plafond du chœur et de la croisée est uniformément décoré de façon classique, de même que les murs du chœur principal sont couverts d'or et de marbre blanc. Les deux chœurs latéraux sont surmontés de voûtes d'ogives en partie couvertes de caissons dorés. Dans le chœur nord, la voûte a une forme d'étoile à sept branches ; dans le chœur principal, des losanges fleuris remplissent les bases des arcs gothiques. Jusqu'au IIe concile du Vatican la place de l'officiant était dans le chœur principal. C'est là que se trouve le maître-autel classique, dessiné par d'Ixnard. Le mur du fond ne comporte pas de fenêtre, depuis que les trois grandes fenêtres gothiques de l'est ont été murées en 1923. On peut encore deviner la taille des fenêtres à ogive originelles, à travers lesquelles la lumière du soleil levant tombait directement dans l'église. Devant la fenêtre centrale une peinture à l'huile monumentale de Franz Carl Stauder, représentant l'Assomption de la Vierge, est suspendue. La peinture est flanquée de statues des saints patrons de l'église Conrad et Pélage.

Chœur Saint-Thomas

Les deux chœurs latéraux abritent chacun un autel baroque monumental. L'autel dans le bras nord du transept (chœur de Saint-Thomas) est décoré de sculptures de Christoph Daniel Schenck ; à côté du Christ et de saint Conrad, on peut voir l'empereur Henri II et sainte Hélène ; le crucifix au-dessus de l'autel est une œuvre de Carlo Pozzi de Côme.

Le Schnegg dans le chœur de Saint-Thomas est un joyau du gothique tardif : une cage d'escalier de huit mètres de haut de grès taillé, orné de traceries et de motifs figuratifs. L'escalier en colimaçon de cinq mètres de haut à l'intérieur mène à la voûte de la partie est du bâtiment et à l'orgue suspendu dans la nef centrale. Les figures en relief représentent en face les uns des autres des symboles de la virginité mariale : Gédéon et l'Annonciation, le buisson ardent et la Nativité. Les coins de la tourelle sont ornés de huit figures de prophètes. Les inscriptions des rouleaux, ainsi que la peinture d'origine ont disparu. Les maîtres d'ouvrage de la tour ne sont pas nommés, jusqu'à un « Meister Antoni » ; le début de la construction est daté de 1438. Reiners en voit le modèle dans le château de Bourges. Tandis que les motifs sculptés ont suscité beaucoup d'admiration, la construction apparaît dans son ensemble comme manquant de planification, celle-ci ayant seulement été respectée pour la construction de l'escalier.

Près du mur nord du chœur Saint-Thomas se trouve une sculpture gothique d'un groupe représentant la mort de la Vierge et le deuil des disciples. Elle était originellement placée dans le chœur sud, car cette mort de la Vierge est consacrée, mais elle est maintenant dans une niche du gothique tardif, qui abrite la tombe du chanoine Friedrich von Richtenberg.

Chœur Sainte-Marie

L'autel a été créé en 1637 par Jörg Guggenbüchel d'Einsiedeln, le tableau d'autel avec la mort de Marie est de Johann Rieger. Derrière le chœur sud, ou chœur Sainte-Marie, se trouve la chapelle Sainte-Marguerite, un lieu mentionné pour la première fois en 1222, couvert d'une voûte d'ogive gothique en 1423. Des peintures murales colorées (début du XIVe siècle) montrent trois motifs dans un cadre peint : à gauche, le Christ dans un cercle d'anges ; à droite, le diable terrassé par des anges armés de lances ; et au-dessus de ces deux motifs, Marie avec le Christ dans les bras, avec à ses pieds les armes du donateur Otto III von Hachberg, prince-évêque de Fribourg. Sur le mur sud de la chapelle se trouvent la tombe de l'évêque et d'autres peintures (datées de 1445) qui représentent une crucifixion, ainsi que Marie au milieu d'un cercle d'anges musiciens (peinture sur un parapet). La délicate œuvre, à la peinture à l'huile et à la tempera, est en grande partie écaillée ou recouverte par des repeints postérieurs. Avec son arrière-plan qui crée une illusion de relief, elle constitue un des plus anciens trompe-l'œil de l'art allemand.

Bas-côtés et chapelles latérales

Les collatéraux proviennent de la phase romane de construction de la cathédrale après 1054 et furent surmontés de voûtes simples à nervure au XVe siècle. Les clés de voûte sont peintes et représentent des saints et des êtres fantastiques, dont une chimère. Les piliers porteurs des voûtes sont engagés dans les colonnes du vaisseau central et vont jusqu'au sol ; du côté extérieur des bas-côtés, ils ont été en partie retirés.

En bordure des collatéraux se trouve une rangée de chapelles datant du XVe siècle. Peu de lumière traverse leurs magnifiques vitraux. La succession de chapelles est interrompue dans chaque cas, par un portail (nord ou sud, respectivement). Les autels et leurs décorations sont du XVIIIe ou du XIXe siècle et sont des dons des familles constançoises de haut rang, des chanoines et des évêques. En fonction des donateurs, les saints patrons ont beaucoup évolué au cours du temps. Les entrées des chapelles sont fermées par des grilles en fer forgé, qui sont pour beaucoup des restes de la grille baroque du chœur.

Peu des peintures murales d'origine sont encore présentes. Sur les murs ouest des collatéraux nord et sud, des deux côtés du portail occidental, se trouvent de grandes peintures de saint Christophe. Toutes deux sont fortement estompées. La peinture sud, datant de 1435 et restaurée en 1924, montre le saint portant le Christ sur son dos et traversant une rivière, dans un paysage très détaillé. La peinture nord, presque complètement effacée, datant de 1470, est une vision bien plus naturaliste de Christophe avec l'ermite, avec en arrière-plan un lac avec une sirène, des navires, des canards, des oiseaux d'eau et une ville, souvent considérée comme une représentation ancienne de la ville de Constance.

De nombreuses plaques mortuaires et épitaphes d'évêques, d'évêques auxiliaires et de chanoines se trouvent dans les nefs latérales. Le dernier administrateur du diocèse, et citoyen d'honneur de Constance, Ignaz Heinrich von Wessenberg, est également enterré dans le bras nord du transept.

Chapelle Welser

La chapelle Welser est, sur le côté nord, la chapelle latérale située le plus à l'ouest et se trouve, construction sans étage, accotée à la face nord de la tour nord. Commencée sous l'évêque Otto von Sonnenberg (1474-1491), la fonction originelle de cette chapelle prééminente n'est pas claire. Sa décoration extérieure dense montre — sous les restaurations invasives du XIXe siècle et les travaux de rénovation du XXe siècle — un mélange de reconstitution gothique et d'ornements modernes : à côté de l'ornementation restante se trouvent quatre sculptures monstrueuses, qui représentent les quatre vertus cardinales. À l'intérieur elle se rattache à la nef septentrionale, en tant que première chapelle au nord. Son nom rappelle qu'elle était la chapelle familiale de Matthäus Welser ; le chanoine Severinus Welser fit don de l'autel et fut enterré ici en 1659. La frise en relief qui la décore montre les bustes de vingt-et-un prophètes, ainsi que de plus petites figures de saints et de saintes en pied, qui figurent parmi les plus exceptionnels ouvrages sculptés de la cathédrale.

Tours et portail ouest

Le côté ouest de l'église est marqué par un puissant front en grès qui enjambe le portail d'entrée. Il se répartit sur les tours nord, centrale et sud. Les tours nord et sud (XIIe ‑ XIVe siècles) sont divisées par des bandeaux en quatre étages. Les façades des tours ne sont pas décorées et sont pourvues de peu d'ouvertures pour la lumière ; seuls les étages supérieurs, qui servent de chambres des cloches sont munis d'ouvertures décorées pour laisser passer les sons. Les tours se terminent au quatrième étage par une plate-forme sur laquelle repose l'octogone ajouré se terminant par la flèche ouvragée du XIXe siècle. La balustrade de la plate-forme d'observation est décorée de pinacles de pierre. La tour centrale est flanquée à l'ouest par de grands contreforts en escalier.

À l'étage du bas de la tour centrale s'ouvre le vestibule du portail occidental. Au-dessus de l'ouverture se trouvent sous un baldaquin à traceries des sculptures des trois patrons Conrad, Marie et Pélage (1850). Le porche ouest comprend une voûte en étoile à quatre branches compliquée (1518), sur le devant de laquelle est suspendu un crucifix sculpté (« le grand seigneur de Constance », XVe siècle).

Les deux portes du portail principal sont décorées de sculptures en bois. Chaque porte mesure 4,05 mètres de haut et est divisée en dix panneaux. Ils représentent la vie de Jésus sur vingt stations, en commençant par l'Annonciation dans le coin inférieur gauche de la porte gauche, et en finissant avec l'Ascension, la Pentecôte et la mort de Marie dans le coin supérieur droit de la porte droite. Au-dessus des deux tours, des bas-reliefs en demi-cercle montrent les bustes de Conrad (gauche) et Pélage (droite). Sur la corniche supérieure reliant les portes, le maître ébéniste Simon Haider a immortalisé son nom et l'année de réalisation (1470) « ». Les panneaux furent cependant réalisés par plusieurs sculpteurs anonymes.

Crypte

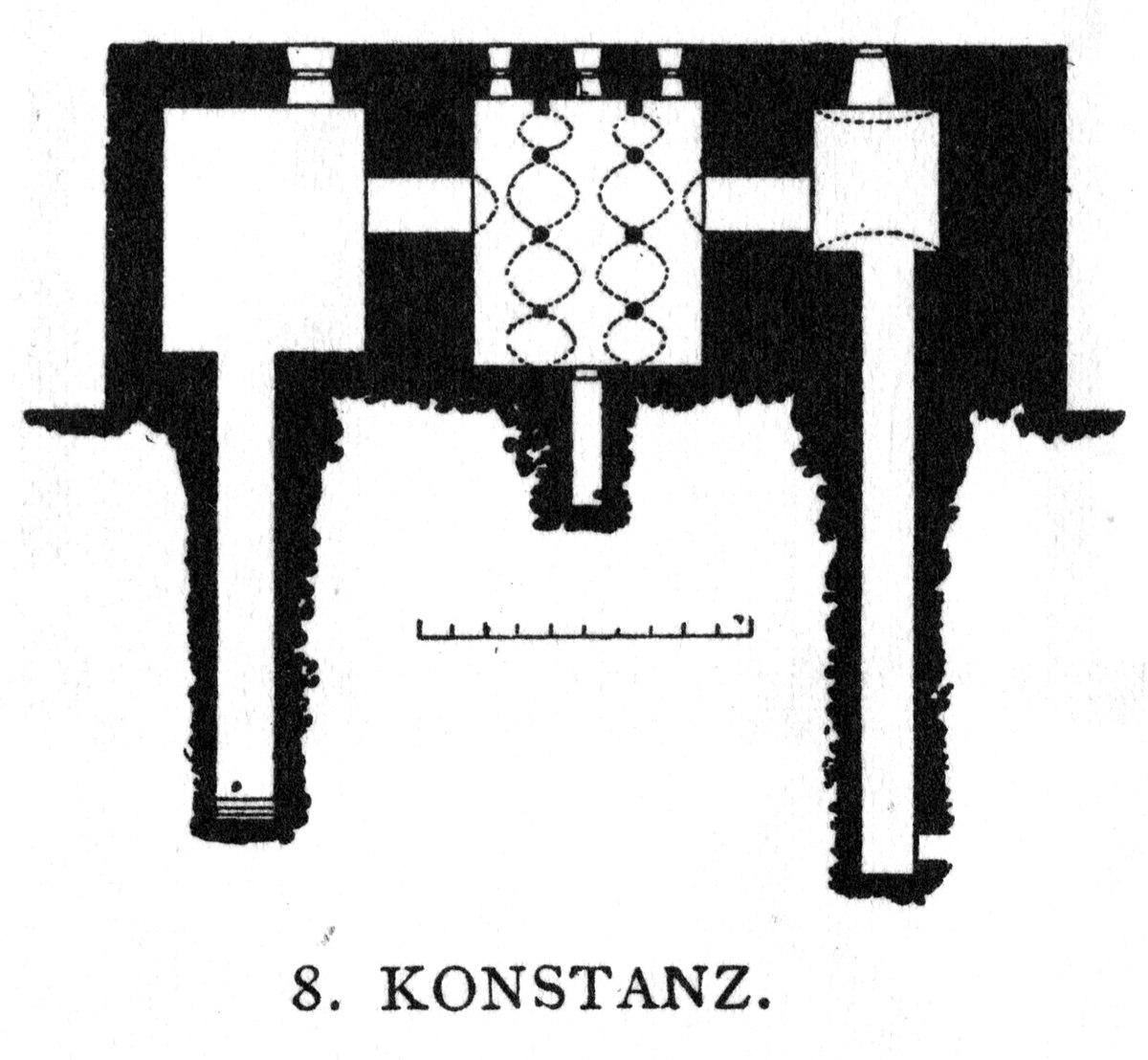

La crypte est la partie la plus ancienne de la cathédrale subsistant encore. Sa réalisation n'est pas datée avec exactitude. Apparemment, elle fut aménagée pour les restes de saint Pélage, qui furent peut-être placés ici vers 850, et quoi qu'il en soit au plus tard en 904.

Il s'agissait au départ d'un passage en équerre, qui fut plus tard élargi pour former une salle. Il existait déjà avant l'an 900 une crypte à quatre piliers comparable, à l'abbaye de Reichenau voisine, et peut-être que le modèle des deux se trouvait à l'abbaye de Saint-Gall. Les deux tunnels avec des voûtes en berceau qui débouchent dans les collatéraux trouvent leur origine dans la phase de construction préromane tardive. Plus tard (probablement sous Conrad) la halle voûtée formant un angle droit fut creusée. Quatre des six piliers dans la halle à triple nef sont ornés de chapiteaux en feuille d'acanthe ottoniens ; les deux autres furent décorés aux XIe ‑ XIIe siècles, l'un avec des figures sculptées. Les motifs des chapiteaux sont sans doute des spolia provenant d'Europe du Sud.

La chambre funéraire sur le mur ouest de la crypte abrite un petit sarcophage de pierre. Il est considéré aujourd'hui comme le reliquaire de Pélage, mais il abritait plus vraisemblablement une collection de reliques diverses et a pu remplacer un reliquaire plus richement décoré présent avant la Réforme. À l'origine, la chambre était placée directement sous le maître-autel de la cathédrale, auquel elle était reliée par un puits et servait ainsi de reliquaire du maître-autel.

Chapelle de Conrad

La chapelle de Conrad constitue une « station de passage » entre le chœur de Saint-Thomas, la crypte et la rotonde de Saint-Maurice. Sous la chapelle se trouve la tombe de l'évêque Conrad, qui devint rapidement après sa mort un important lieu de pèlerinage, et ce jusqu'au XVIIIe siècle. Par la suite, la chapelle fut érigée sous l'évêque Ulrich Ier von Dillingen (1111-1127) après la canonisation de Conrad et des flots de pèlerins y convergèrent.

La peinture murale néo-gothique de la chapelle représente la vie de saint Conrad et fut réalisée en 1875-1876 par des artistes de l'école de Beuren. Dans le fond se trouve la pierre tombale du saint avec un gisant monumental en haut-relief, qui semble être le seul de la sorte autour du lac de Constance. Dans la petite chapelle, on trouve aujourd'hui une châsse qui contient la tête du saint — c'est l'évêque Hugo von Hohenlandenberg qui sauva la relique lors de son départ de Constance devant la vague iconoclaste. Après la recatholicisation elle revint à Constance avec la princesse Elisabeth von Fürstenberg.

On peut aussi admirer ici un autel latéral qui survécut à l'iconoclasme dans une chapelle privée de l'évêque. Le triptyque montre sur son panneau central une crucifixion et sur les prédelles l'enterrement du Christ. Sur les panneaux latéraux, on peut voir les patrons de la cathédrale et le donateur (d'après l'avis courant, mais controversé, l'évêque Hugo von Hohenlandenberg) sur l'avers, et sur le revers la sainte Famille. Les peintres supposés sont Christoph Bocksdorfer et Matthäus Gutrecht.

Un petit porche relie la chapelle de Saint-Conrad à la crypte, le chœur ouest et le cloître. L'architecture du porche est remarquable par la forme de sa voûte en anse de panier, élément visible presque uniquement chez les cisterciens au XIIe siècle. À l'étage de la chapelle de Saint-Conrad, accessible par la sacristie, se trouve la salle du trésor.

Rotonde de Saint-Maurice

La rotonde de Saint-Maurice ou chapelle du Saint-Sépulcre est une rotonde de plain-pied située au sud de la cathédrale. L'évêque Conrad la fit élever après son deuxième pèlerinage à Jérusalem en 940, à l'origine comme un bâtiment indépendant au nord-est du chœur. Elle imite par sa forme, en plus petit, la construction centrale qui existait encore avant 1009 dans l'église du Saint-Sépulcre. La chapelle est consacrée à saint Maurice, qui était au Moyen Âge le saint patron des rois ottoniens. La construction est ainsi un témoignage de fidélité à l'égard des Ottoniens au pouvoir. Les reliques de saint Maurice furent apportées de l'abbaye de Reichenau par l'évêque Ulrich d'Augsbourg (923-973).

La décoration de la rotonde (vers 1260) a été réalisée par des tailleurs de pierre dans le style du gothique rayonnant d'Île-de-France. On peut remarquer des sculptures, qui étaient à l'origine peintes. Entre les pointes du toit percées par des ouvertures trilobées, les douze apôtres sont visibles. Tout autour de la rotonde, à hauteur des yeux, sont réparties douze scènes figuratives de la Nativité. À l'intérieur de la rotonde se trouvent trois scènes de la mise au tombeau du Christ. Dans la tombe, un reliquaire de bois est posé depuis 1552, qui remplace sans doute un reliquaire d'argent détruit pendant la Réforme.

Non seulement l'architecture, mais encore la liturgie de la chapelle suit le modèle de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Depuis des siècles, la rotonde de Saint-Maurice est en effet un lieu de pèlerinage. Les nombreux pèlerins — principalement des croyants des alentours qui ne pouvaient pas accomplir le pèlerinage en terre sainte — faisaient le tour intérieur de la rotonde trois fois. Aujourd'hui encore, la chapelle est une étape sur le Schwabenweg, une portion du Chemin de Saint-Jacques. Au Moyen Âge, elle était également utilisée pendant la Semaine sainte pour les représentations pascales.

Cloître

Du cloître à deux niveaux, il ne reste que les ailes sud et est. Il relie le chœur de Saint-Thomas, et le vestibule à la chapelle de Saint-Conrad, la rotonde de Saint-Maurice et les annexes à l'aile est. La partie orientale du complexe abrite une cave à vin, au rez-de-chaussée la salle de la congrégation, la chapelle Saint-Sylvestre et l'ancienne école épiscopale, tandis qu'au premier étage se trouve la grande salle capitulaire à trois vaisseaux (autrefois bibliothèque). Le cloître fut construit pendant la phase gothique antérieure entre 1294 et 1320, pendant laquelle un changement de style survint : alors que l'aile sud, plus ancienne, possède des fenêtres doubles surmontées de simples ouvertures quadrilobées, l'aile est, plus récente montre des formes plus complexes, différentes pour chaque fenêtre, ce qui constitue une nouveauté à l'époque autour du lac de Constance. On suppose que l'évêque Gerhard von Bevar fit venir les travailleurs qui les réalisèrent depuis sa région d'origine dans le sud de la France.

Les ailes ouest et nord du cloître, ainsi que le Stauf lié, résidence des chanoines, furent détruits par un incendie le 11 novembre 1824, et on ne put financer leur reconstruction. Seules quelques fenêtres à traceries purent être réutilisées lors de la réfection du château de Gottlieben. Le Mont des Oliviers miniature qui était au milieu du cloître n'est également pas parvenu jusqu'à nous. Juste à côté de la place originelle de ce dernier se trouve une chapelle souterraine, consacrée à sainte Barbe. La chapelle érigée en 1401 est difficile d'accès et n'est que très peu utilisée, à cause de son mauvais éclairage.