Médecine dans la civilisation islamique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

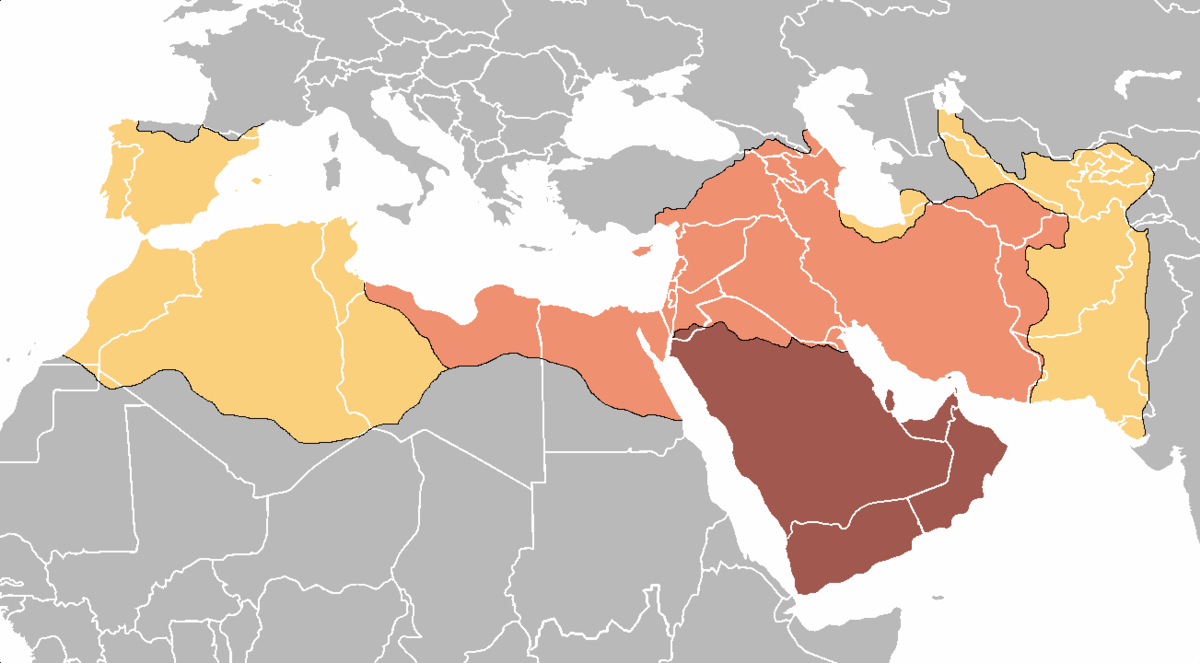

En histoire de la médecine, le terme médecine islamique ou médecine arabe fait référence à la médecine développée pendant l’âge d'or de la civilisation islamique médiévale et consignée dans des écrits en langue arabe, la lingua franca de la civilisation islamique. En dépit de ce que ces deux termes accolés pourraient le laisser croire, un grand nombre de scientifiques de cette période ne sont pas arabes. Certains considèrent l’expression "arabo-islamique" comme historiquement inexacte, faisant valoir que cette locution ne rend pas compte de la richesse et de la diversité des chercheurs orientaux qui ont contribué au développement de la science islamique à cette époque. les traductions latines du XIIe siècle d’ouvrages médicaux écrits en arabe ont eu une influence significative sur le développement de la médecine moderne.

Généralités

Les écrits de médecine de l’âge d’or de la civilisation islamique ont été influencés par plusieurs systèmes médicaux, dont celui de la médecine traditionnelle de l’Arabie de l'époque de Mahomet, celui de la médecine de la grèce antique ainsi que par la médecine yunâni, la médecine ayurvédique de l'Inde ancienne et la médecine de l’Iran antique de l’Académie de Gundishapur .

Fondements

Le premier médecin musulman aurait été Mahomet lui-même, car un nombre important de hadiths concernant la médecine lui sont attribués. Selon la tradition orale, plusieurs sahabas auraient été traités avec succès, pour d’authentiques maladies, en suivant les recommandations de Mahomet. Les trois méthodes de guérison connues pour avoir été mentionnées par ce dernier sont le miel, les ventouses et la cautérisation, bien qu'il ait été généralement opposé à l'utilisation de la cautérisation à moins qu'elle "convienne à la maladie. " Selon Ibn Hajar al-Asqalani, Mahomet n'aimait pas cette méthode parce qu’elle était "douleureuse et effrayante pour le patient", puisqu’il n'y avait pas d’anesthésie à cette époque. Mahomet semble également avoir été le premier à suggérer la nature contagieuse de la lèpre, de la gale et des maladies sexuellement transmissibles et à avoir dit qu'il y a toujours une cause et un remède à toutes les maladies, selon plusieurs hadiths mentionnés dans les textes de Sahih al-Bukhari, de Sunan Abi Dawoud et d' Al-Muwatta et attribués à Mahomet, tels que:

« Il n'y a pas de maladie que Dieu ait créée, excepté celle pour laquelle il a aussi créé le traitement correspondant. »

— Sahih al-Bukhari

« Faites usage des traitements médicaux, car Dieu n'a créé aucune maladie sans prévoir un remède pour elle, à l'exception d'une seule maladie, la vieillesse. »

— Sunan Abi Dawood

« Dieu vous envoie à la fois la maladie et la guérison, et il a prévu un remède pour chaque maladie, aussi soignez vous avec des médicaments. »

— Sunan Abi Dawood

« Celui-là seul qui vous envoie la maladie vous envoie aussi le remède. »

— Al-Muwatta

La croyance qu'il existe un remède à chaque maladie a encouragé les premiers musulmans à se livrer à la recherche médicale et à chercher un remède pour toutes les maladies qu’ils connaissaient. Toutefois, un grand nombre des premiers auteurs de la médecine islamique, étaient habituellement davantage des clercs que des médecins et l’on sait qu’ils préconisaient les pratiques médicales traditionnelles de l’époque du prophète Mahomet, comme celles qui sont mentionnées dans le Coran et les hadiths. Par exemple, la thérapeutique de l'époque ne prévoyait pas la nécessité pour le patient de se soumettre à une quelconque intervention chirurgicale.

A partir du IXe siècle, Hunayn ibn Ishaq a traduit de nombreuses œuvres de Galien en arabe et a continué ses travaux par la traduction des Sushruta Samhita, des Charaka Samhita et des œuvres de Gundishapur en langue pehlevi. Bientôt les médecins musulmans ont commencé à faire eux-mêmes des progrès importants et ont apporté des contributions personnelles à la médecine, notamment dans les domaines qui seront plus tard ceux de l’allergologie, l’anatomie, la bactériologie, la botanique, l’odontologie, l’embryologie, l’écologie, l’étiologie, l’immunologie, la microbiologie, l’obstétrique, l’ophtalmologie, l’anatomo-pathologie, la pédiatrie, la périnatalogie, la physiologie, la psychiatrie, la psychologie, la cardiologie, la chirurgie, la thérapeutique, l’urologie, la zoologie et les sciences pharmaceutiques telles que la pharmacie et la pharmacologie, entre autres.

La médecine a été un élément central de la culture islamique médiévale. En réponse à des circonstances de temps et de lieu, les chercheurs et les médecins islamiques ont élaboré une littérature médicale vaste et complexe pour explorer et synthétiser l’ensemble des théories et des pratiques de la médecine. La médecine islamique a été construite initialement sur la tradition, principalement à partir des connaissances théoriques et pratiques développées en Arabie, en Perse, en Grèce, à Rome, et en Inde. Galien et Hippocrate ont été pour eux des autorités pré-éminentes, ainsi que les médecins de l’Inde ancienne Sushruta et Charaka ainsi que les chercheurs de l’époque hellénistique d’Alexandrie. Les érudits musulmans ont traduits leur volumineux écrits du grec et du sanskrit en arabe, puis ont ajouté de nouvelles connaissances médicales sur la base de ces textes. Afin de rendre les traditions grecques et indiennes plus accessibles, plus faciles à comprendre et à enseigner, les érudits musulmans les ont classées et ont présenté d’une manière plus systématique et cohérente les connaissances médicales gréco-romaines vastes et parfois contradictoires, en écrivant des encyclopédies et des résumés. C'est par le biais des traductions arabes que l'Occident a pris connaissance des œuvres de la médecine hellénique, notamment des travaux de Galien et d’Hippocrate. Ces œuvres systématiques et globales comme le Canon de la médecine d’ Avicenne ont été traduites en latin, puis diffusées sous forme de manuscrits d’abord avant d’être imprimés dans toute l'Europe Occidentale où ces livres ont eu une influence égale, sinon plus importante, à celle des originaux de l’antiquité grecque. Rien qu’au cours des seuls quinzième et seizième siècles, le Canon de la Médecine a été réédité plus de trente-cinq fois.

Hôpitaux et Universités

Les médecins musulmans ont été les premiers à mettre en place des hôpitaux au sens moderne du terme, connus sous le nom de Bimaristans. Il s’agissait d’établissements où les malades étaient accueillis et pris en charge par un personnel qualifié et qui se distinguaient clairement des anciens temples de guérison ou temple de sommeil (nommés Asklepieions en Grèce antique en l'honneur d’Asclépios le dieu grec de la Médecine), hospices, Asiles, Lazarets et léproseries qui ont été davantage conçus pour isoler les malades et les fous de la société "plutôt que de leur offrir l’espoir d’une véritable guérison". Les Bimaristans fonctionnèrent plus tard comme les premièrs hôpitaux publics, les premiers Hôpitaux psychiatriques ainsi que des écoles de médecine et des Universités délivrant des Diplômes.

Dans le monde islamique médiéval des hôpitaux ont été construits dans toutes les grandes villes, au Caire par exemple l'hôpital Qalawun pouvait donner des soins à 8000 patients et le personnel comprenait des médecins, des pharmaciens et des infirmières. On pouvait également accéder à un dispensaire et les médecins disposaient de moyens de recherche qui les ont conduit à la découverte de la nature contagieuse de certaines Maladies et à la conduite de travaux sur l’Optique ainsi que les mécanismes de la vision. Les Médecins musulmans opéraient la cataracte avec des aiguilles creuses plus de 1000 ans avant que les médecins occidentaux aient osé tenter une telle intervention. Des hôpitaux ont été construits non seulement pour les personnes atteintes de maladies physiques, mais aussi pour les malades mentaux. L'un des premiers Hôpitaux psychiatrique jamais construit pour donner des soins à des malades mentaux a été bâti au Caire. Les hôpitaux qui ouvriront plus tard en Europe au moment des Croisades ont été inspirés par les hôpitaux du Moyen-Orient. Le premier hôpital de Paris, Les Quinze-vingts, a été fondé par Louis IX après son retour de la Septième croisade entre 1254 et 1260.

Les hôpitaux du monde islamique étaient en avance dans le domaine de l'évaluation des compétences des médecins et des infirmières, ainsi que dans celui de la vérification de la pureté des médicaments et l’amélioration des procédures chirurgicales. Les hôpitaux ont également été créés avec des quartiers séparés pour certaines maladies spécifiques, afin que les personnes porteuses d’une maladie contagieuse puissent être isolées des autres patients.

L'une des caractéristiques des hôpitaux musulmans de l’époque médiévale qui les distinguait de leurs prédécesseurs et de leurs équivalents contemporains était le respect de règles d’éthique médicale sensiblement plus avancées. Les hôpitaux du monde islamique traitaient des patients de toutes les religions, de toutes les ethnies et de tous horizons, alors que les hôpitaux eux-mêmes employaient souvent un personnel composé de chrétiens, de juifs et d’autres minorités. Les médecins musulmans devaient respecter des obligations envers leurs patients, quelle que soit leur richesse ou leur niveau social. Les règles éthiques des médecins musulmans ont d'abord été fixées au IXe siècle par Ishaq Ali bin Rahawi qui a écrit le Adab al-Tabib (conduite du médecin), le premier traité consacré à l'éthique médicale. Il considérait les médecins comme les "gardiens des âmes et des corps"et il a écrit vingt chapitres sur divers sujets liés à l'éthique médicale.

Une autre caractéristique unique des hôpitaux musulmans de l’époque médiévale était le rôle du personnel féminin qui avait rarement été employé dans les temples de guérison durant l'Antiquité ou le Moyen Age, ailleurs dans le monde. Les hôpitaux musulmans médiévaux employaient couramment du personnel infirmier de sexe féminin, notamment des infirmières venant de pays aussi éloignés que le Soudan, ce qui témoignait d’une grande tolérance. Les hôpitaux musulmans ont également été les premiers à employer des femmes médecins, les plus célèbres étant deux femmes médecins de la famille d’Avenzoar qui ont servi Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur sous la loi des Almohades au XIIe siècle. Plus tard au XVe siècle, des femmes Chirurgiens ont été mentionnées pour la première fois dans le Cerrahiyyetu'l-Haniyye de Şerafeddin Sabuncuoğlu ( Chirurgie Impériale ).

Encyclopédies

La première Encyclopédie de médecine en langue arabe a été le Firdous al-Hikmah ( "Paradis de la Sagesse) d’Ali Ibn Sahl Rabban al-Tabari, écrit en sept parties en 860. Il a été le premier livre à traiter de la Pédiatrie et du développement de l'enfant, ainsi que de la Psychologie et de la Psychothérapie. Dans les domaines de la médecine et de la psychothérapie, cet ouvrage a été influencé principalement par la pensée islamique et les médecins de l’Inde ancienne comme Sushruta et Charaka. Contrairement aux médecins précédents, Al-Tabari a toutefois souligné l’existence de liens solides entre la Psychologie et la médecine ainsi que la nécessité de la psychothérapie et du soutien psychologique dans la prise en charge thérapeutique des patients.

Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi (Rhazes) a écrit son traité de médecine au IXe siècle. Ce traité est la plus connue de toutes ses œuvres. Rhazes y avait consigné les cas cliniques rencontrés au cours de son expérience presonnelle et des informations très utiles sur diverses Maladies. Le traité de médecine, avec sa description de la Rougeole, de la Varicelle et de la Variole, a eu une grande influence en Europe.

Le Kamil Kitab as-sina'a à tibbiyya (Livre Royal de l’Art médical), d’Ali ibn Abbas al-Majusi (Haly Abbas) vers 980, est plus connu sous le nom de Kitab al-Maliki ('Livre Royal' en Latin : Liber Regalis) en l'honneur de son mécène royal Adud Al-Dawla. En vingt chapitres, dix de théorie et dix de pratique, il était plus systématique et plus concis que le Hawi de Razi, mais plus pratique que le Canon d’Avicenne, par lequel il a été remplacé. Avec de nombreuses interpolations et substitutions, il a servi de base au Pantegni de Constantin l'Africain (vers 1087), le texte fondateur de la Schola Medica Salernitana de Salerne.

Abu al-Qasim al-Zahrawi (Abulcasis), considéré comme le père de la Chirurgie moderne, a grandement contribué à faire de la Chirurgie une discipline médicale par son Kitab al-Tasrif -"La Pratique"- ("Book of Concessions"), une encyclopédie médicale en 30 volumes publiée en 1000 qui a par la suite été traduite en latin et utilisée dans les écoles de médecine européennes pendant des siècles. Il a inventé de nombreux instruments chirurgicaux qu’il décrit dans son Al-Tasrif.

Avicenne (Ibn Sina), un philosophe et médecin Hanbaliste et motaziliste du début du XIe siècle, est une autre figure marquante. Il est considéré comme le père de la médecine moderne, et un des plus grands penseurs et chercheurs en médecine de l'histoire. Son encyclopédie médicale, le Canon de la médecine (vers 1020), est resté un manuel de référence en Europe pendant des siècles jusqu'à ce que la tradition musulmane soit supplantée par la médecine scientifique. Il a également écrit Le Livre de la guérison de l’âme (en fait une encyclopédie plus générale de la science et de la philosophie), qui est devenu un autre manuel réputé en Europe. Entre autres choses, les contributions d’Avicenne à la médecine sont notamment l'introduction systématique de l’expérimention et de la quantification dans l'étude de la Physiologie, la découverte de la nature contagieuse des maladies infectieuses, l'introduction de la Quarantaine pour limiter la propagation des maladies contagieuses, l'introduction de la médecine expérimentale, de la Médecine fondée sur les faits, des Essais cliniques, des essais controlés randomisés, des Tests d’efficacité, de la pharmacologie clinique, de l’analyse des facteurs de risque, et le concept du Syndrome dans le diagnosic des maladies spécifiques, les premières descriptions des bacteries, des Virus et des Organismes vivants, la distinction entre la médiastinite et la Pleurésie, la nature contagieuse de la phthisie (Tuberculose), la transmission des maladies par l’Eau et le sol et la première description minutieuse des maladies de la Peau, des maladies sexuellement transmissibles, des Perversions et des maladies du Système nerveux, ainsi que l'utilisation de la Glace pour traiter la Fièvre et la séparation de la médecine de la Pharmacologie qui fut importante pour le développement des sciences pharmaceutiques.

Le Kitab-al-Saidana d’Al-Biruni est une vaste encyclopédie médicale qui faisait la synthèse entre la médecine islamique et la médecine Indienne. Ses investigations médicales comportent une des plus anciennes descriptions de Frères siamois.Ibn al-Thahabi était célèbre pour avoir écrit la première encyclopédie alphabétique de médecine.

Ibn Nafis (1213-1288) a écrit Al-Shamil fi al-Tibb (Encyclopédie médicale), une somme volumineuse qui devait à l'origine comprendre 300 volumes, mais il n'a pu achever que 80 volumes avant son décès en 1288. Toutefois même incomplet, ce livre est une des plus grandes encyclopédies médicales connues dans l'histoire, mais seule une petite partie de Encyclopédie médicale a survécu. Après sa disparition, Encyclopédie médicale a finalement remplacé le Canon de la Médecine d’Ibn Sina comme autorité médicale de référence à l’âge d'or du monde islamique médiéval. Les biographes arabes à partir du XIIIe siècle considéraient Ibn al-Nafis comme le plus grand médecin de l'histoire, certains se référant à lui comme au "deuxième Ibn Sina", et d'autres le considérant comme plus important qu'Ibn Sina.

La dernière grande encyclopédie médicale du monde Islamique fut l’Atlas chirurgical Cerrahiyyetu'l-Haniyye ( Chirurgie Impériale ) de Şerafeddin Sabuncuoğlu . Bien que son travail soit principalement basé sur le Al-Tasrif d’Abu Al-Qasim, il a également introduit de nombreuses innovations personnelles.

Héritage

George Sarton, le père de l 'Histoire des sciences, a écrit dans son Introduction à l'histoire des sciences:

« Grâce à leurs recherches médicales, ils n’ont pas seulement élargi les horizons de la médecine, mais élargi les concepts humanistes en général. [...] Par conséquent, il ne peut guère s’agir d’un hasard si ces recherches devaient inévitablement les conduire au-delà de ce qui était à la portée des maîtres Grecs. Si on considère comme symbolique que le plus spectaculaire succès de la moitié du vingtième siècle soit la fission atomique et la bombe nucléaire, il ne semble pas fortuit que l'effort médical des premiers musulmans ait pu conduire à une découverte qui a été tout aussi révolutionnaire mais peut-être plus bénéfique. »

— George Sarton,

« Une philosophie de l'égocentrisme, sous quelque forme que ce soit, serait à la fois incompréhensible et répréhensible pour la pensée musulmane. Cette pensée était incapable de voir l'homme, qu’il soit en bonne santé ou malade, seul et comme indépendant de Dieu, des autres hommes et du monde qui l’entoure. Il était probablement inévitable que les musulmans découvrent que la maladie ne provenait pas nécessairement du patient lui-même, mais pouvait l’atteindre de l'extérieur, en d'autres termes, qu'ils soient les premiers à avoir établi clairement l'existence de maladies contagieuses »

— George Sarton,

« L'un des plus célèbres représentants de l’Universalisme musulman et une des personnalités les plus éminentes de la connaissance islamique était Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d’Avicenne (981-1037). Pendant un millier d'années, il a gardé la réputation d’être l’un des plus grands penseurs et chercheurs en médecine de toute l'histoire. Ses ouvrages médicaux les plus importants sont le Canon de la médecine et un traité sur l’utilisation des Drogues pour les maladies de Cœur. Le Canon de la médecine est une immense encyclopédie de médecine. Il contient quelques-unes des plus éclairantes réflexions relatives à la distinction entre la mediastinite et la Pleurésie la nature contagieuse de la phthisie, la transmission des maladies par l'eau et la terre, la description minutieuse des maladies de peau, des maladies sexuellement transmissibles et des Perversions, ainsi que des maladies du Système nerveux. »

— George Sarton,

« C’est pendant les croisades que l'Europe a enfin commencé à ouvrir des hôpitaux et nous avons de bonnes raisons de penser qu’elle s’est alors inspirée de l’expérience des Arabes du Proche-Orient .... Le premier hôpital de Paris, Les Quinze-vingt, a été fondé par Louis IX après son retour de la croisade de 1254 à 1260. »

— George Sarton,