Satellite artificiel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Perspectives

Les évolutions techniques

Les évolutions répondent à plusieurs objectifs :

- l'allongement de la durée de vie qui est portée à 15 ans pour les satellites géostationnaires et vise 10 ans pour certains satellites à orbite basse ;

- l'augmentation des capacités des satellites commerciaux ;

- l'amélioration des performances des instruments pour les satellites scientifiques.

Les principales évolutions sont les suivantes :

- les satellites de télécommunications sont de plus en plus puissants et pèsent toujours plus lourds ;

- les satellites contiennent une électronique de plus en plus puissante (la puissance électrique moyenne des satellites doit passer à 30 kW à court terme) et compacte qui nécessite des dispositifs de dissipation de chaleur beaucoup plus sophistiqués ;

- le ratio masse charge utile/masse du satellite ne se modifie pas sensiblement mais pour une même masse la capacité de la charge utile est de plus en plus importante ;

- la capacité de certains instruments progresse de manière importante. Ainsi dans le domaine des instruments d'optique l'ensemble optique avec la mécanique et l'électronique associées des satellites Spot d'une masse de 250 kg pour un champ optique balayé de 60 km et une résolution de 10 mètres est remplacé sur la génération suivante par un ensemble pesant 160 kg avec un champ de 120 km et une résolution de 3 mètres soit un gain performances/encombrement de 10 ;

- l'industrie des satellites abandonne les circuits électroniques durcis au profit de composants banalisés dont la fiabilité est renforcée grâce à des artifices logiciels ;

- le développement de la propulsion électrique : dès à présent des gains importants sont obtenus sur la masse des ergols emportés sur les satellites de télécommunication en orbite géostationnaire par contre, du fait de la faible poussée elle ne peut être utilisée actuellement pour mettre le satellite à poste.

La diminution des coûts

Les coûts de fabrication et de lancement d'un satellite sont un frein majeur au développement de leur utilisation. Sa construction reste du domaine de l'artisanat compte tenu du faible nombre produit chaque année et de la grande diversité des engins. D'ailleurs les instruments embarqués sont encore souvent réalisés par des universités ou des laboratoires de recherche. Le coût de lancement (de 10 000 à 20 000 $ le kilo) reste prohibitif : aucune solution technique n'a jusqu'à présent permis d'abaisser ce coût. La navette spatiale a démontré que les économies procurées par un lanceur réutilisable restaient théoriques. Deux constructeurs américains, SpaceX et Orbital Science, en partie subventionnés, se sont lancés dans la réalisation de nouveaux lanceurs avec comme objectif de faire baisser sensiblement le prix du kilo placé sur orbite (le lanceur Falcon vise un coût de 3 000 $/kg). Les premiers résultats sont attendus fin 2009. D'autres solutions sont mises en œuvre pour réduire la masse du satellite : miniaturisation des composants et développement de la propulsion électrique nettement moins gourmande en ergols.

La Terre sous observation

Le changement climatique induit par l'activité de l'homme est devenu officiellement une préoccupation majeure depuis le protocole de Kyoto (1997). L'ampleur du phénomène est mal maîtrisée car il nécessite de modéliser les interactions très complexes entre les océans, les continents et l’atmosphère. Les satellites d'observation jouent un rôle clé dans la collecte des données utilisées par ces travaux de modélisation ainsi que pour la recherche des indices de changement. Le projet GEOSS (Système mondial des systèmes d'observation de la Terre), entré dans une phase active en 2005, vise à coordonner à l'échelle mondiale le recueil des données fournies par les moyens satellitaires et terrestres et leur mise à disposition.

La modélisation et l'étude d'impact du changement climatique font partie des objectifs majeurs du programme GMES (Global Monitoring for Environment and Security) lancé par l'Agence spatiale européenne en 2001 qui est donc le volet européen du projet GEOSS. GMES doit permettre de fédérer au niveau européen l’ensemble des moyens d’observation du globe aussi bien terrestres que spatiaux existants : satellites d'observation nationaux, européens, satellites météorologiques (Eumetsat). Le programme doit garantir la continuité du recueil des données, leur normalisation et faciliter leur mise à disposition. L'ESA prévoit de lancer dans le cadre de GMES cinq satellites d'observation (Sentinel 1 à 5) à compter de 2011 chacun étant doté d'instruments spécifiques (radar, optique...).

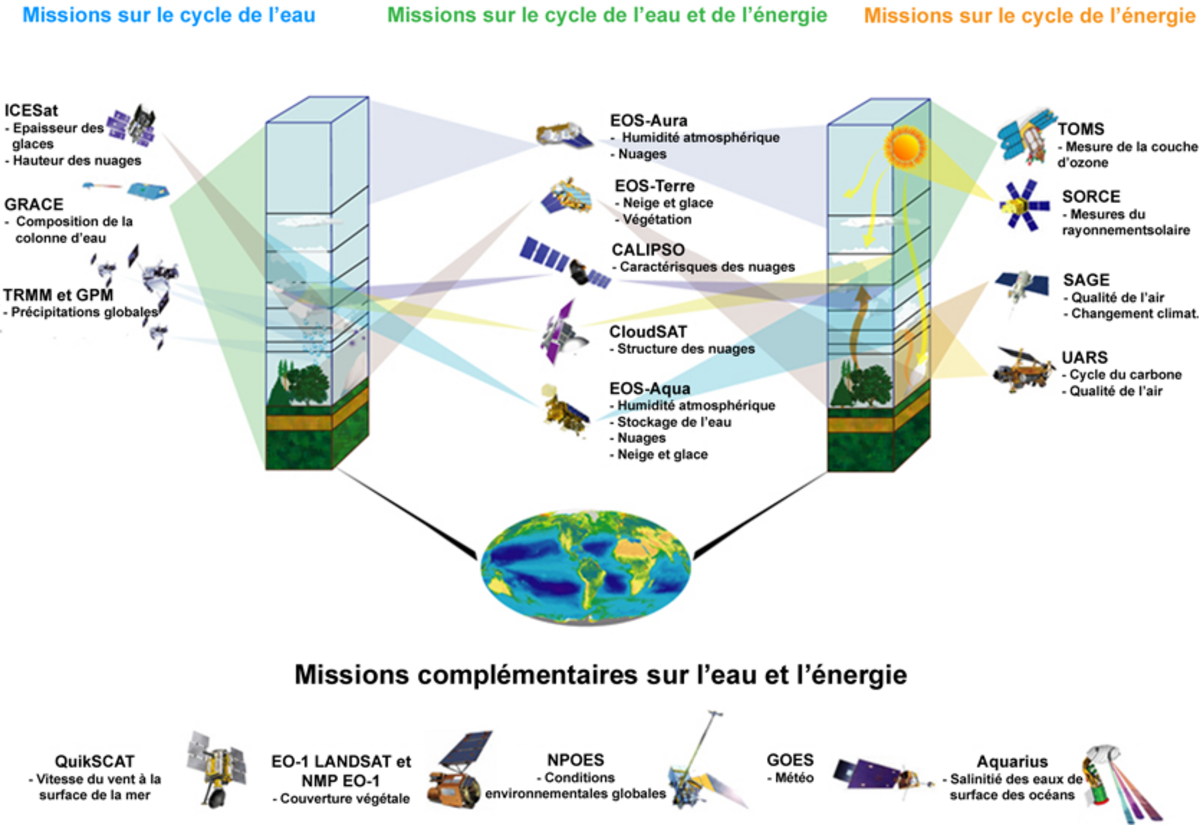

Le projet franco-américain A-Train, qui comporte six satellites lancés entre 2002 et 2008 en formation à quelques minutes d'intervalle sur une orbite héliosynchrone, s'inscrit dans cette problématique. Les 15 instruments embarqués doivent permettre de recueillir de manière coordonnée de nombreuses données permettant à la fois d'améliorer notre compréhension du fonctionnement climatique et d'affiner les modèles de prévision numérique.

La maturité commerciale des applications

L'apparition des satellites artificiels a donné naissance à un secteur commercial centré initialement sur les télécommunications fixes qui s'est considérablement développé grâce à plusieurs progrès technologiques : la généralisation des transistors puis la miniaturisation de l'électronique (années 1960), l'utilisation de la bande Ku autorisant des antennes satellite de réception de petite taille (années 1980), la numérisation de la télévision permettant la diffusion de bouquets de chaînes (années 1990). Le chiffre d'affaires annuel a ainsi atteint 114 milliards de dollars en 2007. Le secteur astronautique ne représente qu'une faible partie de ce chiffre (5 %) soit 3,8 Mds$ pour les constructeurs de satellites et 1,54 Md$ pour les lanceurs. L'essentiel de l'activité est réalisée en aval par les sociétés de service (bouquets de télévision…) et les distributeurs de matériel utilisés par les clients finaux (antennes, décodeurs, GPS). Les opérateurs des satellites des télécommunications (14,3 Mds$ de chiffre d'affaires en 2007) font fabriquer les satellites dont ils louent les répéteurs à des sociétés de télécommunications fixes, des entreprises (réseau d'entreprises), des opérateurs de télévision par satellite (représentent les 3/4 de l'activité). Ils peuvent également créer des services à valeur ajoutée. Les principaux opérateurs ont une envergure internationale : ce sont SES (2,4 Mds$), Intelsat (2,2) et Eutelsat (1,3).

De nouvelles utilisations commencent à trouver des débouchés commerciaux importants :

- de nouveaux opérateurs (Globalstar, Iridium et Orbcomm) se sont lancés à la fin des années 1990 sur le marché de la téléphonie mobile en faisant construire des constellations de satellites placés en orbite basse. Après des débuts très difficiles (les investissements étaient surdimensionnés par rapport au marché potentiel), cette activité a trouvé son point d'équilibre avec un chiffre d'affaires en 2007 de 2,1 Mds$ (en incluant un opérateur de longue date Inmarsat) ;

- l'Internet par satellite pour la fourniture de liaisons ADSL aux usagers résidant dans des régions mal desservies ;

- l'imagerie en moyenne résolution dont le leader est Spot Image (140 M$ en 2007) ;

- l'imagerie en haute résolution d'apparition beaucoup plus récente dont les deux leaders sont Digital Globe (152 M$) et Geoeye (184 M$). Cette activité est portée par des clients institutionnels (armée, organismes gouvernementaux) mais également par une clientèle d'entreprises dont le représentant le plus emblématique est Google qui a obtenu l'exclusivité sur les images du satellite Geoeye-1 (résolution 0,4 m) lancé en 2008 et destiné à alimenter le site Google Earth ;

- l'imagerie radar produite par des satellites comme Radarsat (Canada) et TerraSAR-X (Allemagne).

La gestion des débris spatiaux

Le nombre d'objets artificiels placés en orbite s'est régulièrement accru depuis le début de la conquête spatiale. À côté des satellites en fonction proprement dit, on trouve des débris de lanceurs (étages entiers ou composants), des satellites hors d'usage (environ 2000 au changement de siècle) ou des débris de satellite. Il existe aujourd'hui :

- environ 12 500 débris d'une taille supérieure à 10 cm qui sont tous répertoriés par le système de veille spatial américain (NORAD) ;

- environ 300 000 (estimation) débris d'une taille comprise entre 1 et 10 cm ;

- environ 35 millions de débris d'une taille comprise entre 1 mm et 1 cm.

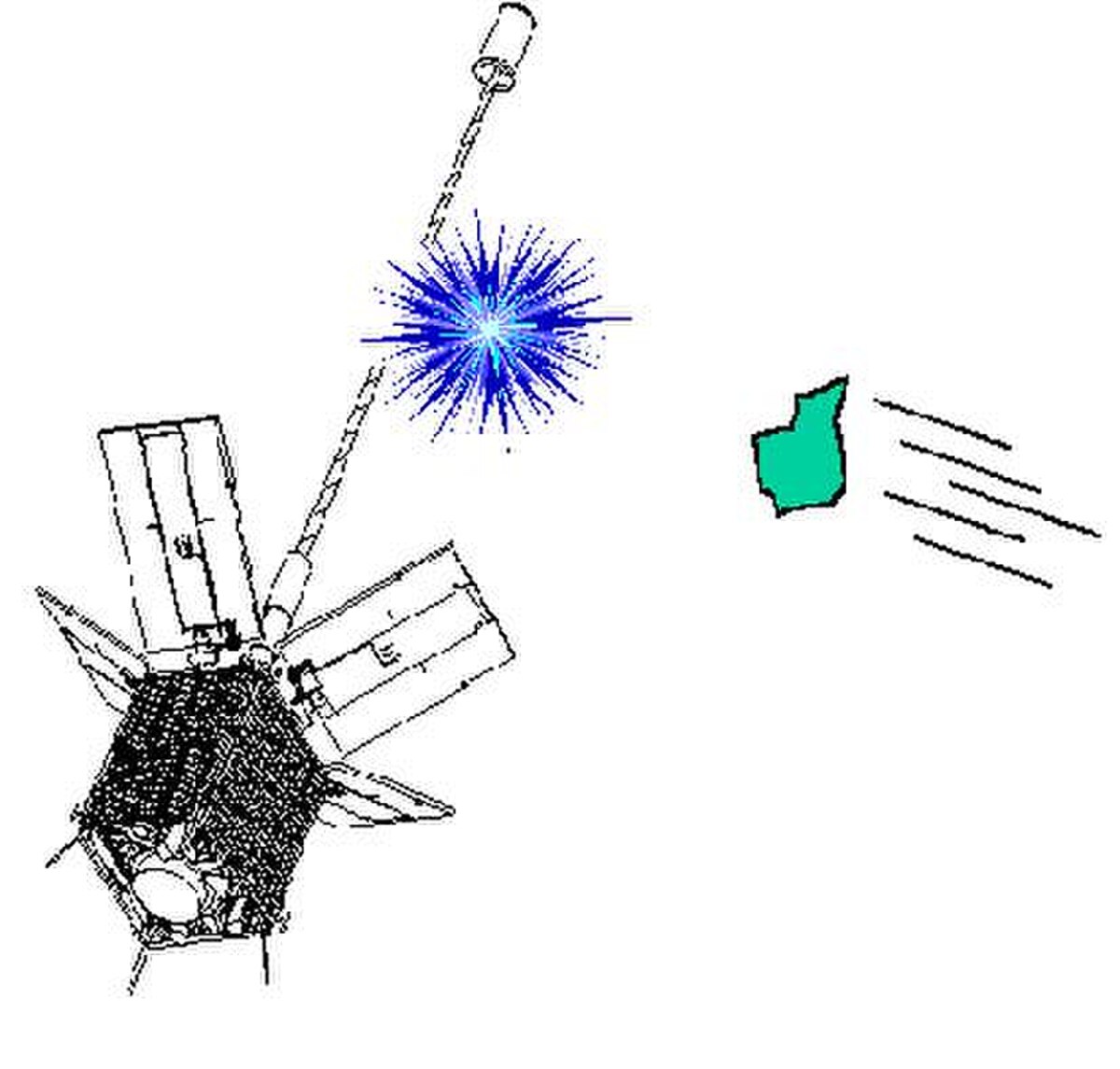

Ces débris sont en majorité situés à une altitude supérieure à celle des satellites placés en orbite basse (les débris situés à une altitude plus basse rentrent au bout de quelques années dans l'atmosphère terrestre et sont détruits). Ceux qui croisent aux altitudes utiles constituent une menace pour les satellites car leur vitesse de déplacement relative par rapport à ceux-ci (jusqu'à 20 km/s) génère une énergie cinétique telle qu'un débris de quelques cm peut mettre hors service un satellite. Ainsi en 1996, un fragment du troisième étage d'une fusée Ariane qui avait explosé en vol dix ans plus tôt a percuté le microsatellite français Cerise. Plus récemment la collision spectaculaire entre un satellite Iridium en service et un satellite Cosmos hors service le 10 février 2009 a démontré que le problème des débris devait être pris au sérieux.

Lorsque les agences spatiales détectent un risque de collision avec des débris d'une taille supérieure à 10 cm dont la trajectoire est généralement connue, l'orbite du satellite situé sur sa trajectoire est modifiée par le centre de contrôle pour s'écarter de la menace. Le CNES a ainsi réalisé trois manœuvres d'évitement sur ses satellites en 2007. Mais la menace la plus importante est constituée par les débris d'une taille comprise entre 1 cm et 10 cm dont la trajectoire n'est généralement pas connue. Le recours à un blindage (solution retenue pour la station spatiale) ne protège pas complètement les engins spatiaux et a un coût prohibitif (10 % du poids de la station spatiale). Des préconisations destinées à réduire le nombre de nouveaux débris produits ont été définies par l'IADC : désorbitation des satellites en fin de vie, passivation des étages de lanceurs satellisés (pour éviter qu'ils n'explosent, réduction du nombre de débris produits par les mécanismes de séparation ou de déploiement. Mais, du fait de leur coût, elles ne sont pour l'instant appliquées que sur la base du volontariat par certaines agences spatiales dont le CNES.

La militarisation de l'espace

Le traité de l'espace de 1967, interdit l'envoi en orbite d'armes nucléaires ou de destruction massive. Mais il n'empêche pas l'utilisation de satellites destinés à soutenir ou aider les forces militaires au sol. Aujourd'hui les armes comme les troupes des armées les plus modernes sont devenues en partie dépendantes d'une panoplie de satellites militaires en particulier de satellites de reconnaissance, de communications et de positionnement. Mais aucun satellite n'a jusqu'à présent été doté de capacité offensive. À la suite des prises de position des États-Unis soucieuse de se défendre de toute attaque nucléaire et de sanctuariser l'espace, les spécialistes évoquent le scénario d'une arsenalisation (c'est le terme consacré) de l'espace c'est-à-dire la mise en place d'armes susceptibles, soit de détruire depuis l'espace d'autres satellites ou des cibles au sol soit de détruire des satellites depuis le sol. L'absence de politique de défense européenne coordonnée en particulier dans le domaine du spatial militaire qui nécessite des budgets dépassant les capacités nationales, placerait l'Europe dans une très mauvaise position si ce scénario se réalisait. Un traité visant à démilitariser complètement l'espace n'a jusqu'à présent obtenu aucune signature.