Centre de télécommunication spatiale de Pleumeur-Bodou - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les Antennes du CTS

Les antennes sont nommées PB('X'), le ('X') désignant l'ordre de mise en route des antennes lors de la construction du site. PB1 désigne donc l'antenne Cornet + son radôme, etc. La plupart des antennes apparaissant sur les photos satellite et aériennes du site ci-dessous prises en 2003 et 2005, citées dans cet article n'existent plus aujourd'hui, en 2008. Les antennes sont toutes désormais hors service actif, elles sont placées en « position de survie », pointées au zénith, à la verticale (90 °), de façon à minimiser leur prise au vent. Il n'y a plus aucune maintenance technique sur les antennes.

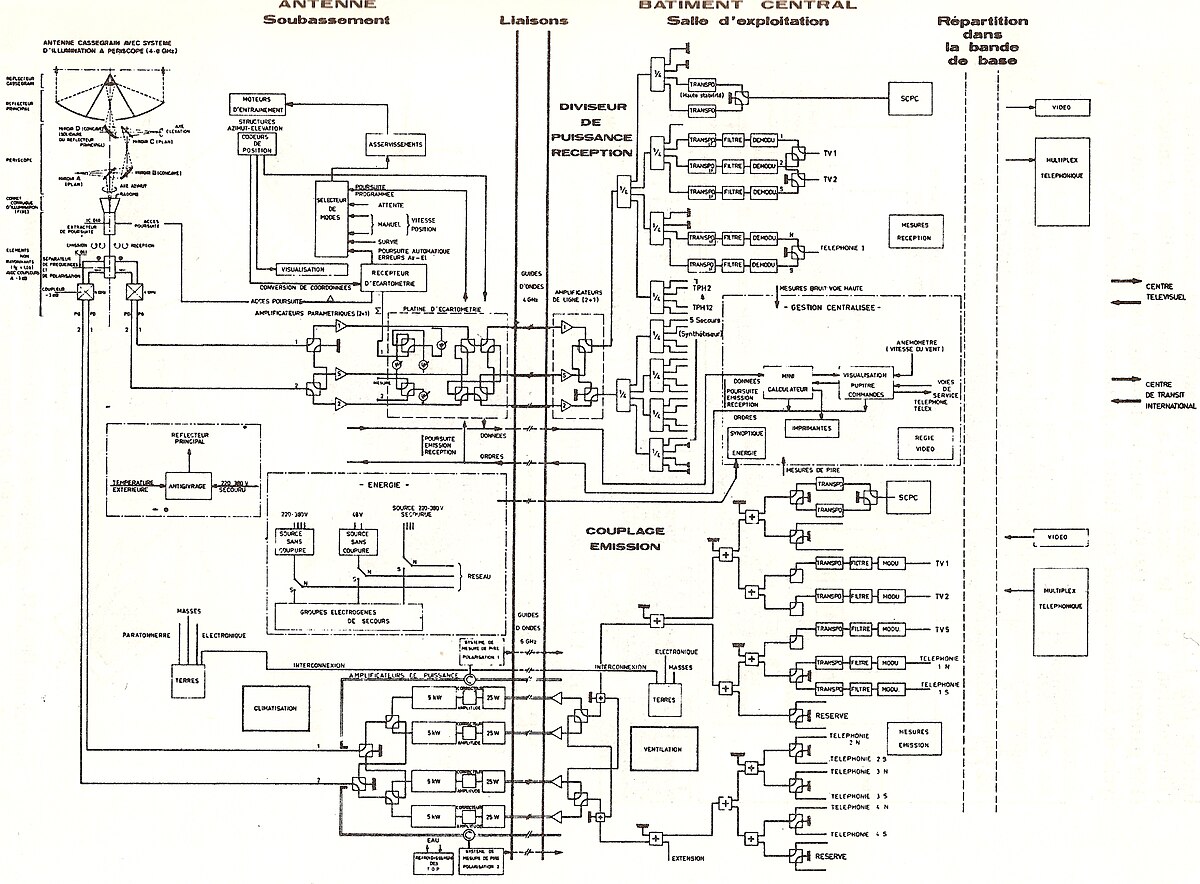

Il faut aussi savoir que les antennes étaient toutes reliées au bâtiment central par des liaisons coaxiales, afin de piloter les équipements à distance. Pour PB2, par exemple, les liaisons en émission se faisaient à 70 MHz, la réception se faisant en 2 bandes à 300 MHz et 600 MHz. À partir de PB3 on utilisera des guides d'ondes de section elliptique, afin de transporter le signal vers le bâtiment principal.

Liste des antennes sur le site

PB1/ "Le Radôme"

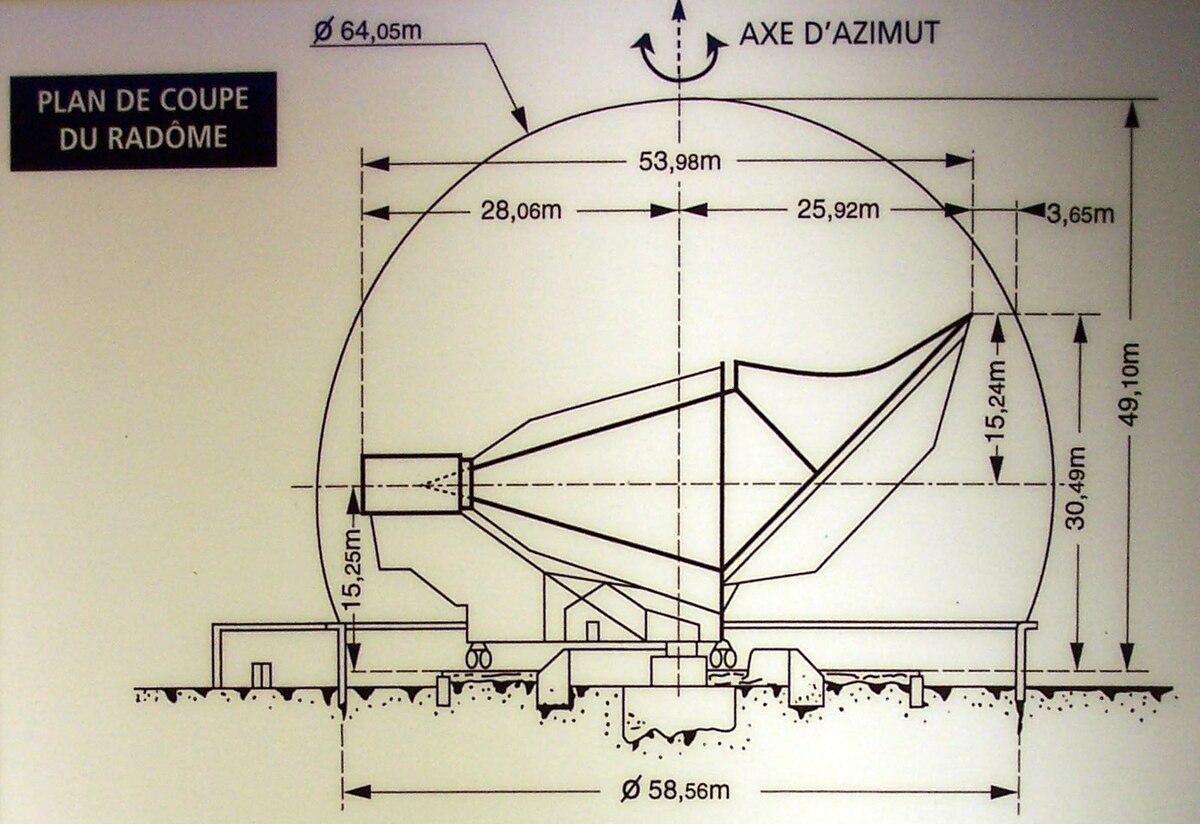

- Date de mise en service : 1962

- Date de mise hors service : 1985

- Hauteur de l'antenne cornet : 34 mètres

- Longueur de l'antenne cornet : 54 mètres

- Diamètre base du radôme: 54 mètres

- Diamètre de la sphère enveloppante : 64 mètres

- Surface réflecteur : 360 m²

- Gain réception : 57 dB à 4 170 MHz

- Gain émission : 59,5 dB à 6 390 MHz

- Température de bruit au zénith : 32 kelvin, radôme sec (0,86478 dB)

- Poids : 340 tonnes

- Matériaux constituant : alliage aluminium-magnésium

L'antenne cornet PB1 : « La Grande Oreille »

PB1 fut la première antenne mise en service en 1962 : c'est en fait le nom de l'antenne Cornet sous le radôme. Pour positionner l'antenne cornet avec une extrême précision (3/100e de degré) on utilisait une première "antenne traqueur" d'acquisition, permettant de repérer le satellite à suivre avec une précision de 10°, l'acquisition du signal balise satellite étant réalisée en VHF (136 MHz) par cette antenne, une deuxième antenne de tracking (antenne traqueur de précision), permettait alors de verrouiller complètement le satellite au 15/1000e de degrés près. L'ensemble était piloté par des calculateurs IBM 1620 qui repositionnaient le tout, toutes les 4 secondes, en utilisant de puissants servomoteurs pour aligner l'antenne.

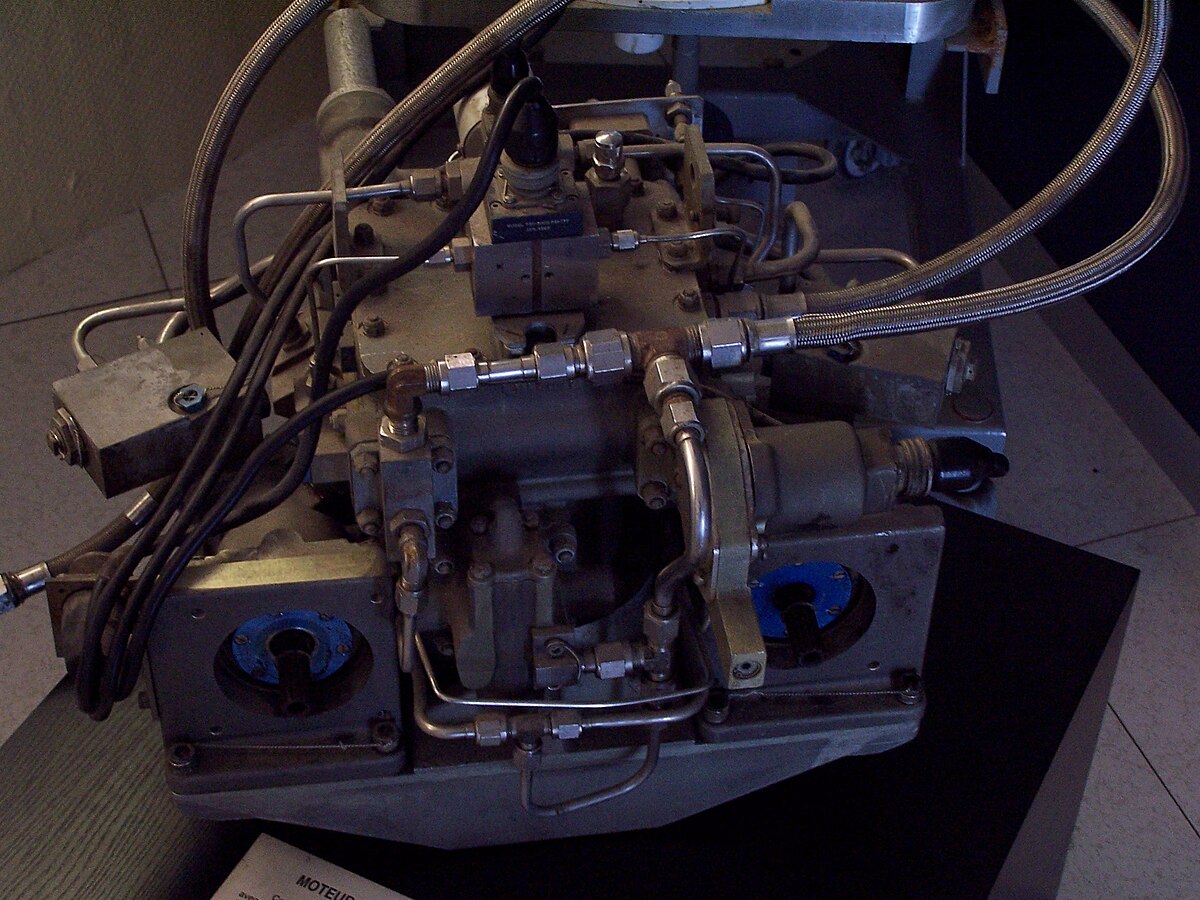

Deux moteurs Vickers étaient utilisés pour faire pivoter, via une démultiplication, la roue dentée de positionnement en élévation de l'antenne ainsi l'antenne pivotait sur son axe horizontal, la rotation sur l'axe vertical d'azimut (vertical) étant assuré par d'autres moteurs. L'antenne mettait 4 minutes, 20 secondes pour faire un tour complet sur elle-même.

Le Radôme et l’antenne cornet sont classé en 2000 au titre des Monuments historiques et labellisés Edifice XXe siècle.

Émission

PB1 utilisait pour la première fois en France, à cette époque, un "tube à ondes progressives" de 2 kW, pour l'émission, la technologie de guides d'ondes venant à cette époque d'être mise au point par les laboratoires de la CGE de Marcoussis.

Réception

Le cœur de réception de l'antenne cornet était constitué d'une part par 1200 cartes électroniques, et d'un Maser, chargé d'amplifier au niveau « quantique », les ondes électromagnétiques reçues. Le Maser devait pour fonctionner correctement, être maintenu dans un bain d'hélium liquide à --269 °C, changé toutes les huit heures, ceci afin de réduire au maximum le bruit de fond. L'ensemble étant également plongé dans une cuve à azote liquide à --196 °C.

Le Radôme

L'architecte Plunnett Milton est l'architecte qui a conçu le radôme, la société américaine "Bird Air Inc." l'a construit (enveloppe). Un premier radôme provisoire d'un poids de 7 tonnes fut posé en 1962, radôme qui se déchira au cours d'une tempête un mois après sa pose. Un second radôme provisoire fut donc posé en avril 1962, dans l'attente de la pose du radôme définitif (actuel), fin juillet 1962. Le premier radôme provisoire était reconnaissable sur les photos d'archives, à la "verrue" présente sur celui-ci. L'enveloppe du radôme en Dacron de 1,7 mm est gonflée sous pression de 4 millibars, d'air déshumidifié et de chaleur constante. La première chaufferie était située sur la gauche du bâtiment principal du CTS, vue du ciel (côté route). L'air était acheminé grâce à une tuyauterie souterraine vers le radôme (on voit encore la trace de la tranchée sur la photo aérienne). La nouvelle chaufferie se situe derrière le radôme, l'ancienne est destinée aux bâtiments principaux. L'enveloppe était également « sur-pressurisée » en cas de tempête, afin de mieux résister au vent. L'enveloppe pèse 27 tonnes, et reçoit 6 tonnes de peinture à l'Hypalon (en), régulièrement (tous les 5 ans) pour entretien.

Tube à Ondes Progressives utilisé par PB1. |

PB2

- Date de mise en service : 29 septembre 1969

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement : 1979

- Hauteur : ?? mètres

- Diamètre : 27,5 mètres

- Poids : ?? tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

PB2 de création française, par opposition à PB1 qui était de création américaine, fut une antenne de compromis : elle devait pouvoir indifféremment suivre des satellites à défilement, comme des géostationnaires. C'était la suite de PB1 mais en parabolique (27,5 mètres de diamètre), utilisée pour les télécommunications vers le Japon. Cette antenne avait des moteurs hydrauliques lui permettant de suivre les satellites à défilement comme PB1 (NDR : on en était encore à se poser la question de la faisabilité des géostationnaires).

À leur apparition, on a remplacé les moteurs de PB1 car sa structure le permettait, mais pas ceux de PB2 qui sont restés en service jusqu'à son démontage.

Cette antenne ne nécessitait pas de radôme de protection, à la différence de PB1. Pourtant, il apparait très vite aux yeux des responsables que les performances attendues ne sont pas au rendez-vous : l'antenne, ayant même été baptisée du sobriquet : "PB -2" ou "DB 2" du fait de la perte notable de gain (-2 dB)!

Cette antenne sera très vite remplacée par PB10 sur même embase à la fin des années 1970. PB2 était équipée au foyer de la parabole de 4 cornets pour la réception, surmontés par un petit dôme de mylar, afin de les protéger des intempéries. La source d'émission était située dans la parabole, ainsi que les amplificateurs paramétriques et les cuves à hélium.

| PB2 1969.jpg PB2 en 1969. |

PB3

- Classe : Intelsat 3

- Date de mise en service : 1973

- Date de mise hors-service : 2003

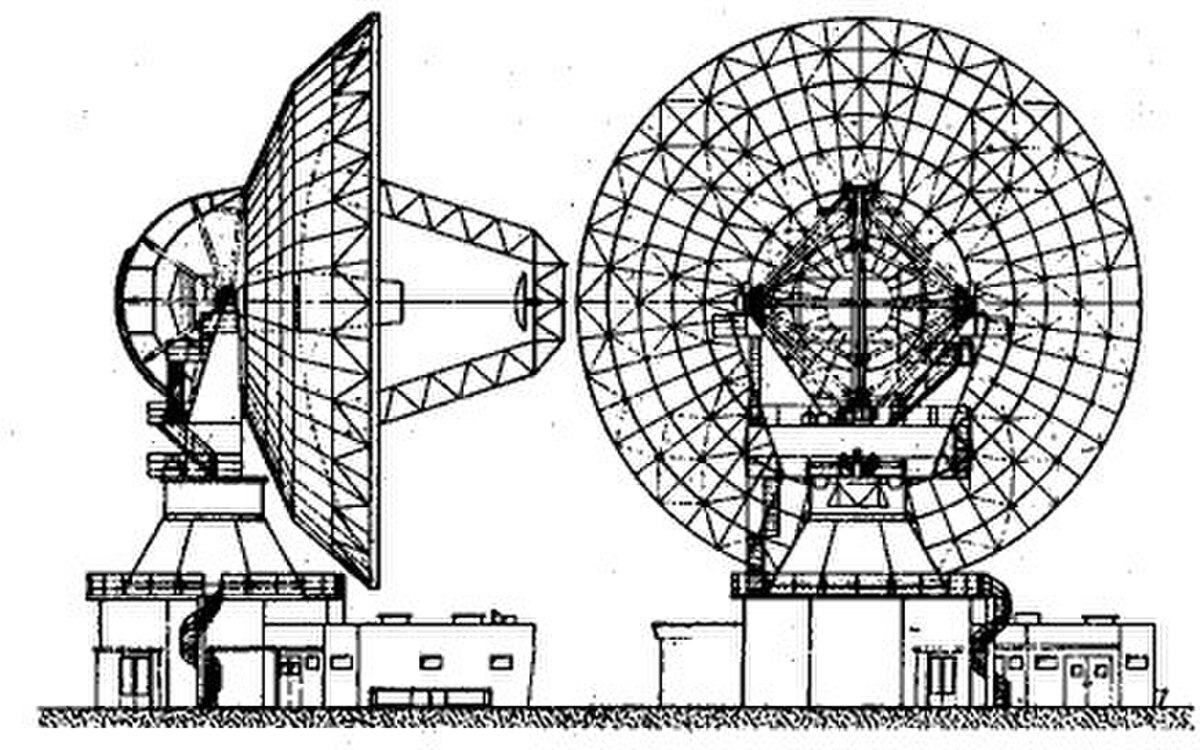

- Hauteur : 35 mètres

- Diamètre : 30 mètres

- Poids : environ 300 tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

PB3 introduit un nouveau concept : l'antenne avec bâtiment intégré, à la différence des deux précédentes à l'époque. Cette antenne, à la différence de PB2 juste avant, était spécialement conçue pour les satellites géostationaires.

L'antenne contenait une salle-cabine sous la coupole avec deux cuves à hélium à l'arrière.

La cabine au sol contenait les alimentations haute-tension pour les émetteurs. La salle sous la coupole, contenait les récepteurs HF et les armoires de commandes.

PB3 disposait d'un ascenseur, avec un escalier tournant autour de la cage. Nota : pour faire un tour complet l'antenne mettait 10 minutes, avec un angle de rotation maximum de 355 °. PB3 avait 2 types de moteurs au niveau des roulements de contact sol : moteurs à courants continus + moteurs à courants alternatifs antiparasités, un système rendu nécessaire pour compenser l'imprécision "mécanique" de l'ensemble. PB3 était également l'antenne de "secours" pour toutes les autres antennes du site. PB3 avait également pour vocation d'être secours pour les câbles TAT.

| PB3 (30 mars 2008). |

PB4

- Classe : Intelsat A

- Date de mise en service : 1976

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement : 2006

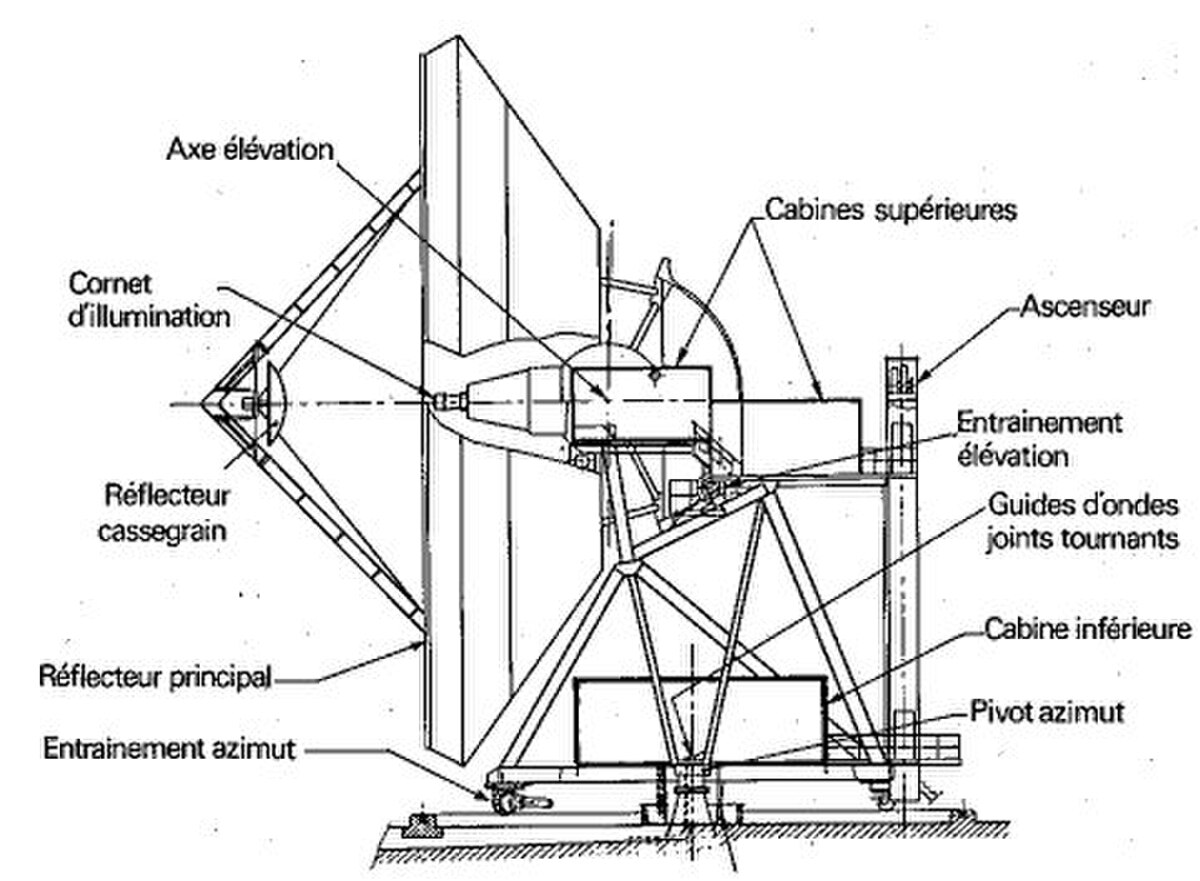

- Hauteur : 50 mètres

- Diamètre : 32,50 mètres

- Poids : 350 tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

Avec l'arrivée de PB4 sur le site, on constate un changement d'architecture pour les antennes, la source d'émission jusque là incorporée au creux de la parabole (PB1/PB2/PB3), se trouve désormais à l'intérieur du bâtiment support en béton. Un ingénieux système de "périscope" contenant des miroirs inclinés à 45 ° à chaque coude, permettant de renvoyer le signal jusqu'au équipements électroniques.

Première antenne du site à avoir une taille aussi gigantesque (32,50 mètres !), cette antenne était utilisée par le consortium Intelsat pour les télécommunications vers l'Afrique.

PB4 utilisait la transmission en TDMA (en français : l'AMRT (Accès Multiple par Répartition de Temps) pour envoyer les informations ; elle "partageait" le temps de connexion avec le satellite, avec d'autre sites européens (Allemagne, Angleterre, etc.). Cette antenne a failli être sauvée de la destruction, son état étant en effet moins dégradé que PB6. Malgré un avis défavorable des architectes des bâtiments de France, souhaitant conserver cette antenne, elle a malgré tout été détruite en 2006.

Plan construction PB4. |

Montage de l'antenne en 1976. |

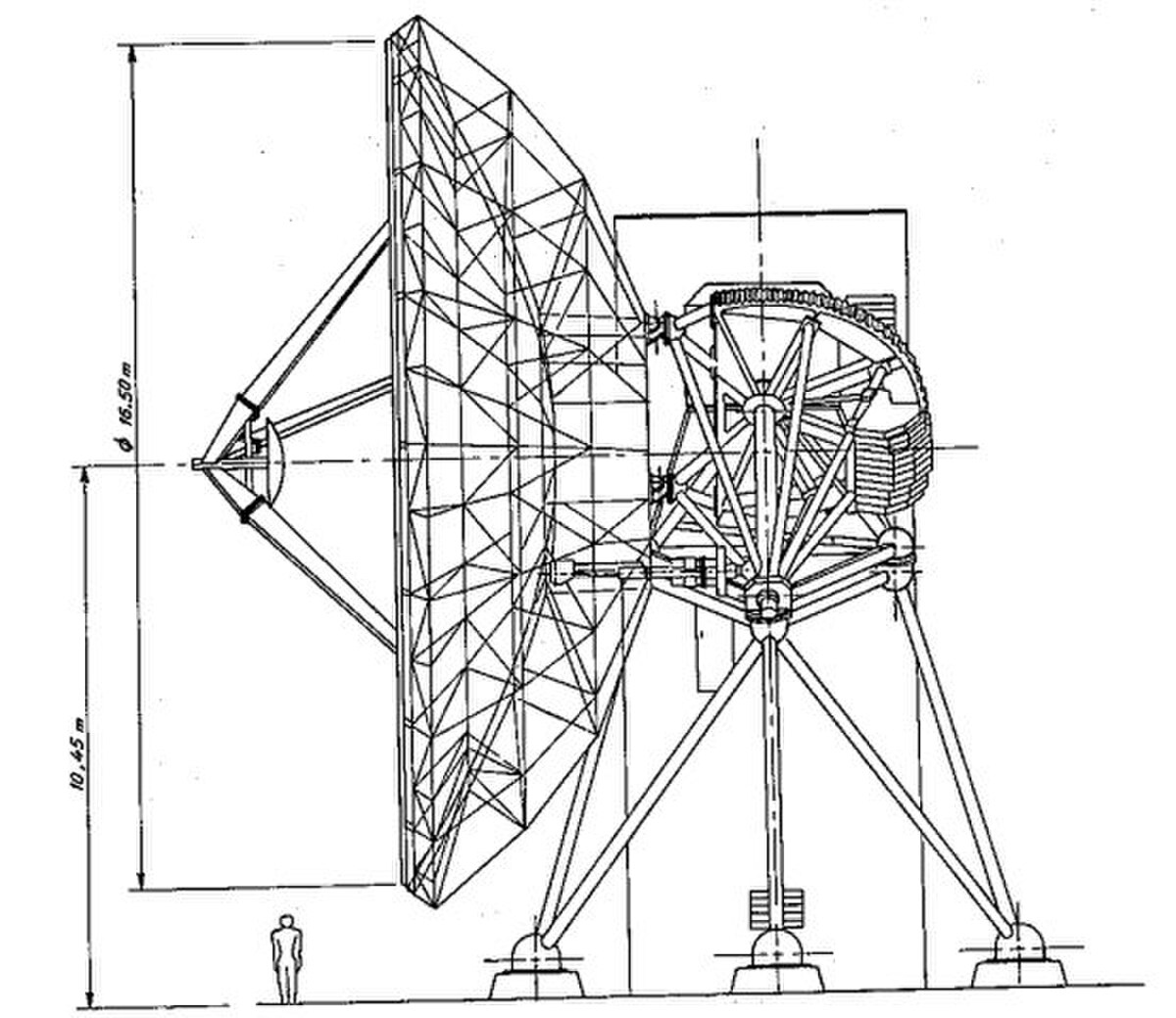

Symphonie / PB5

Renommée plus tard PB5, connue sous le nom "antenne Symphonie, à l'époque".

- Classe : Intelsat B

- Date de mise en service : 1974

- Date de mise hors-service :

- Illumination : Cassegrain

- Hauteur : 18,70 mètres

- Diamètre : 16,50 mètres

- Poids : ?? tonnes

Avant d'être renommée PB5, cette antenne était, au départ, surtout dédiée aux télécommunications vers les satellites Télécom 1-A et Télécom 2-B dans le cadre du programme satellitaire Symphonie.

Cette antenne est la seule du site à avoir une monture azimutale, contrairement à ses consœurs qui elles avaient toute une monture équatoriale.

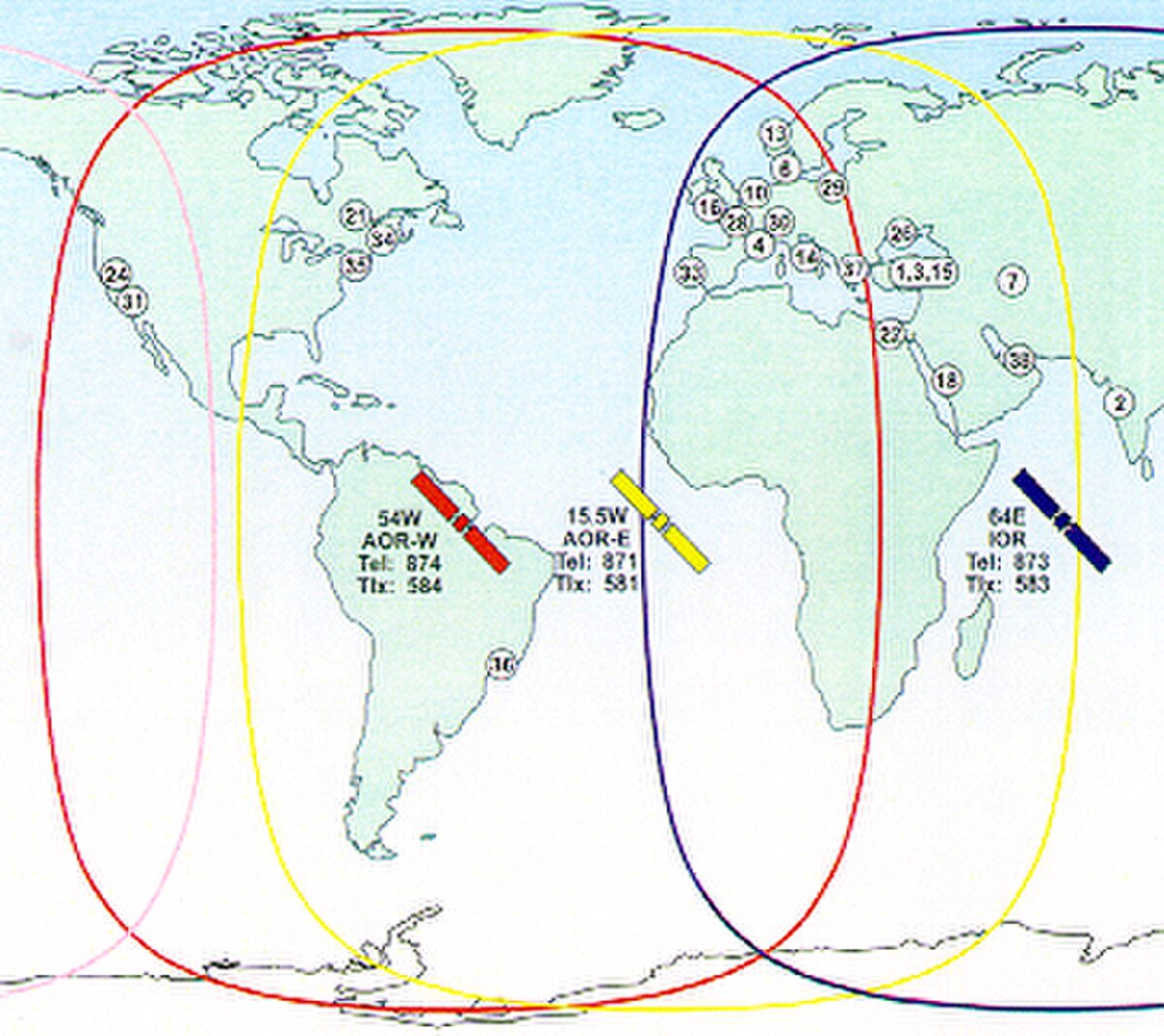

L'antenne fut ensuite dédiée à la réception INMARSAT (INternational MARitime SATellite). En effet, l'année 1982 voit le lancement du système de communications mobiles par satellite 'Inmarsat' par le consortium international du même nom.

Le service est offert aux clients grâce à quatre satellites géostationnaires situés à 36 000 km au-dessus de l’équateur, couvrant chacun une région océanique : /Océan Atlantique Est (AORE)/Océan Atlantique Ouest (AORW)/Océan Indien (IOR)/Océan Pacifique (POR).

Le standard Analogique Inmarsat-A, lancé en 1982, est dédié aux marins.

Avec son successeur : Inmarsat-B, premier service de télécommunication numérique maritime, les navigateurs des zones concernées avaient accès à des communications voix, fax, Télex et données de 9,6 kbit/s à 64 kbit/s. Le CTS via son antenne de Pleumeur assurait les liaisons pour deux zones du monde : AORE et AORW, le haut-débit (HSD) n'étant accessible que pour la région AORE.

Devenu obsolète au regard des nouvelles solutions de télécommunications modernes, le service Inmarsat-A est fermé fin 2007. Le CTS a également démarré le service Inmarsat-C en première mondiale en 1990 : l'exploitation sur site aura duré 4 ans, la station fonctionnait en mode "Store and Forward". Suite à des choix financiers, le service sera transféré en 1994 sur Issus Aussaguel en raison de choix technologiques : Changement de constructeur d'équipements(Thrane au lieu de Hughes Network). La liaison Inmarsat se faisait sur une bande de fréquence comprise entre 1,525 et 1,6605 GHz. PB5 était équipée d'un réflecteur Cassegrain (voir photo, plus bas, dans la galerie) à double polarisation : lorsque cela était nécessaire, on devait faire pivoter le réflecteur d'1/4 de tour, pour changer la polarisation du signal transmis/reçu par la parabole.

| Foyer antenne de PB5, mars 2008, remarquez que la peinture est fraiche et que les guides d'ondes sont débranchés ! Le gros guide servait à la réception, le plus à l'émission , les guides étaient pressurisés à l'azote. | Gros plan, moteur positionnement PB5 | ||

PB6

- Classe : Intelsat A

- Date de mise en service : 1983

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement : octobre 2007

- Hauteur : 50 mètres

- Diamètre : 32,50 mètres

- Poids : 350 tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

Comme PB4, PB6 était reconnaissable grâce à son gros "périscope" (guide d'onde) pour la liaison parabole/bâtiment, PB6 était située le long de la route qui borde le CTS. PB6 servait pour les liaisons numériques entre l'Europe et les États-Unis/Canada.

Lors de la vente du CTS par France Télécom vers Lannion Trégor Agglomération (LTA), il était prévu que France Télécom conserve pour la partie musée du site, les antennes PB6 et PB8. Après une expertise commandée par France Télécom, expertise concluant à un état très détérioré de PB6 ; il a été convenu que la société se séparerait de cette antenne, les coûts prohibitifs de remise en état (3 000 000 € pour remise en sécurité, plus 5 000 000 € pour sa remise en service) ayant définitivement condamné l'antenne.

"PB6" a été démantelée en octobre 2007.

PB6, la cabine,le périscope et le carrousel. |

PB7

- Classe : Intelsat A

- Date de mise en service : 1988

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement : 2006

- Hauteur : 50 mètres

- Diamètre : 32,50 mètres

- Poids : environ 350 tonnes

- Constructeur Parabole : AMP/SICMO

Dernière née des 32,50 mètres, PB7 était située à gauche de PB10 sur la photo satellite, donc avant-dernière à droite ; On pouvait reconnaitre facilement cette antenne de par sa structure différentes des autres grandes antennes du site, en effet c'était la première antenne du site construite par AMT/SICMO, autre différence physique : PB7 avait ses contrepoids à l'arrière, ce qui lui donnait l'air d'avoir des "ailes de papillon".

PB7 a très vite remplacé PB2 pour les communications vers l'Asie, d'ailleurs l'antenne était souvent tournée vers l'est et pointait très bas, au niveau de l'horizon, parabole quasiment à la verticale . Cette antenne utilisait aussi de l'AMRT(TDMA) pour ces transmissions.

PB8

- Date de mise en service : 1989

- Date de mise hors-service : 1999

- Hauteur: 18 mètres

- Diamètre 13 mètres

- Poids : ?? tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

PB8 était dédié aux transmissions vers le continent Américain, elle était également en Secours Inmarsat PB5.

PB9

- Date de mise en service :

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement :

- Hauteur: ?? mètres

- Diamètre 13 mètres

- Poids : ?? tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

PB9 était une antenne dédiée aux transmissions de données Inmarsat utilisant la (bande C - 13M).

Elle était située à gauche de PB5 (en vue de face).

Cette antenne est aujourd'hui démantelée.

PB10

- Date de mise en service : 1979

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement : 200?

- Hauteur: ?? mètres

- Diamètre 16 mètres

- Poids : ?? tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

PB10 était située à l'extrême droite de la photo.

PB2 a été remplacée par PB10 sur la même embase.

PB10 principalement utilisée dans le cadre du programme Intelsat, était également dédiée aux télécommunications vers les satellites Télécom 1-A et Télécom 2-B dans le cadre du programme satellitaire Symphonie.

PB11

- Date de mise en service :

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement :

- Hauteur: ?? mètres.

- Diamètre 13 mètres.

- Poids : ?? tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

PB11, comme PB9, était aussi dédiée au transmissions de données Inmarsat (bande C - 13M).

Cette antenne était située à droite de la grande antenne PB5. Elle est aujourd'hui démantelée.

TTC&M / PB12

- Date de mise en service TTC&M :

- Date de mise hors-service TTC&M : 1990

- Date de mise en service PB12 : 1990

- Date de démantèlement : ???

- Hauteur: ?? mètres

- Diamètre : 14 mètres

- Poids : ?? tonnes

- Constructeur Parabole : Neyrpic

Après avoir remporté l'appel d'offre lancé par Intelsat concernant le marché de la supervision des satellite, France Télécom érigea sur le site l'antenne TTC&M.

L'antenne TTC&M (Tracking Telemetry Control & Monitoring) était utilisée sur demande, afin de faire du relevé, de la télémétrie, des tests de positionnement sur les satellites en orbite pour le compte d'Intelsat. Les mesures étaient faites sur demande d'Intelsat et renvoyée à l'Intelsat Satellite Control Center à Washington, États-Unis.

La raison d'être de TTC&M était d'aider INTELSAT, qui plaçait des satellites en orbite géostationnaire, à maintenir ces satellites à l'altitude, à l'endroit et dans la configuration appropriés pour assurer un service de communications international sans interruption. Les données récoltées en provenance des satellites étaient utilisées pour déterminer l'attitude, la dérive, l'inclination, la position et la condition générale de chaque satellite.

En outre, les données étaient employées pour fournir des prévisions de pointage d'antenne exigées par toutes les stations terrestres pour localiser et "traquer" les satellites. Inversement, en coordination avec la direction de l'ISCC, les techniciens de TTC&M transmettaient les commandes qui commandaient la vitesse du satellite, l'attitude, l'inclination orbitale, les configurations des systèmes de communications à bord et les systèmes d'alimentation embarqués, les moteurs d'apogée.

Au terme de l'accord de contrat avec Intelsat, l'antenne TTC&M a changé d'activité pour se repositionner comme les autres antennes du site, à savoir : le trafic de données et la télévision, et a donc été renommée PB12 à ce moment-là.

Cette antenne est aujourd'hui démantelée. Une page web sur une antenne TTC&M : TTC&M

Antennes Traqueurs (Acquisition et Précision)

-

- Date de mise en service : 1962

- Date de mise hors-service : 1985

- Hauteur: 2,50 mètres (acquisition)

Antennes dédiées au repérage de satellites pour le compte de PB1.

Le traqueur d'Acquisition était utilisé par le radôme pour localiser grossièrement (à +- 10 °) le satellite visé, en faisant une première acquisition du signal sur 136 MHz.

Le traqueur de précision était quant à lui utilisé juste après, il se verrouillait sur la fréquence 4080 Mhz, en provenance du satellite et fournissait les données de précision pour le repérage au 15/1000 de degré près, à l'antenne Cornet. L'antenne utilisée était basée sur un matériel militaire américain (antenne radar Nike-Herculès) avec parabole de 3 mètres de diamètre.

Ce système de poursuite combinant ces 2 antennes était donc découplé de l'antenne de réception, à l'inverse de ce qui se fera avec les autres antennes du site. Ces traqueur servaient donc dans le cas des satellites à défilement.

Cette antenne était située (par rapport à la carte satellite), au-dessus de PB4 et en dessous de TTC&M, désormais elle est en exposition dans la cour du radôme, au cœur du musée.

L'antenne traqueur acquisition était accompagnée, au même endroit par trois paraboles (démantelées), utilisées pour la formation sur TTC&M. L'antenne traqueur de précision était située non loin du premier traqueur, elle avait la forme d'un mini-radôme, et située sur le toit d'un petit bâtiment, démantelé aujourd'hui, il ne reste aucune trace de cet équipement.

Antenne traqueur Acquisition de PB1, désormais sur l'esplanade du radôme. | |||

Antennes Bande L

- Date de mise en service :

- Date de mise hors-service :

- Date de démantèlement :

- Hauteur: 4,50 mètres

- Diamètre : environ 3,50 mètres

- Poids : ?? kilos

- Constructeur Parabole : Neyrpic

Les antennes de bande L étaient 3 petites antennes située devant PB9.

Elles étaient utilisées dans les transmissions de données pour Inmarsat. Elles sont aujourd'hui démantelées.

Pylônes

Plusieurs pylônes furent installés sur le site ; l'un côté PB2 (Pylône GSM) toujours en activité, l'autre situé après PB3 le long de la route vers PB7, servait pour les radio-amateurs (aujourd'hui démantelé) et disposait d'une station météo, pour les antennes.

Pylône GSM, mars 2008, à côté de PB2/PB10. |