Énergie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Typologies

Formes d'énergie

L’énergie se manifeste sous diverses formes :

- l’énergie cinétique d’une masse en mouvement ;

- l’énergie potentielle des divers types de forces s’exerçant entre systèmes ;

- l’énergie électromagnétique par exemple la lumière.

L’énergie mécanique désigne la combinaison de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle mécanique.

Sources d'énergie

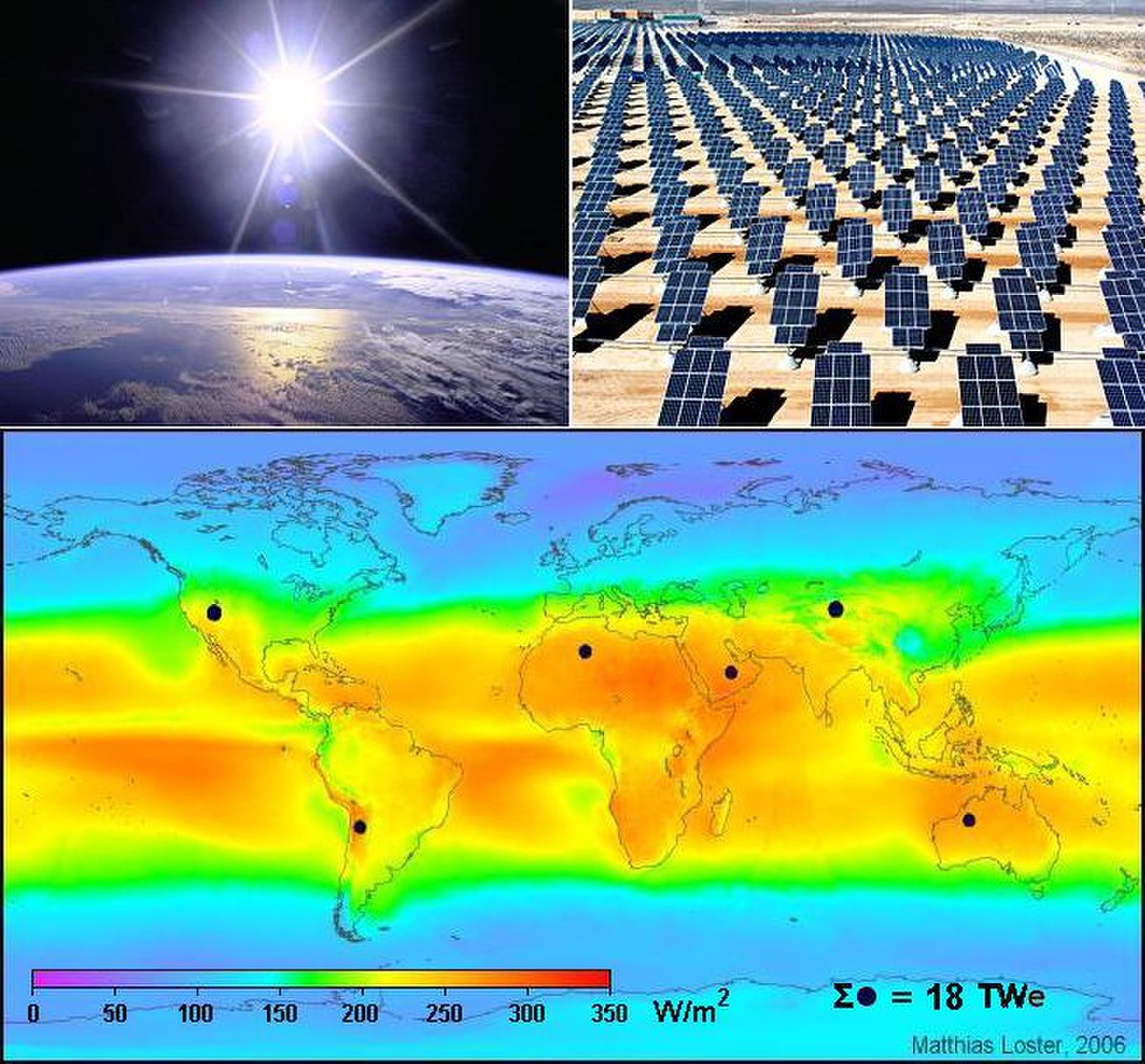

On qualifie également l’énergie selon la source d’où elle est extraite ou le moyen par lequel elle est acheminée: l’énergie nucléaire, l’énergie de masse, l’énergie solaire, l’énergie électrique, l’énergie chimique, l’énergie thermique...

Il existe des sources d'énergie restant inchangées qu'on les exploite ou non : on les nomme par convention énergies renouvelables.

Biologie

Chez les organismes vivants, l'énergie prend la forme d'énergie chimique soit directement disponible aux constituants enzymatiques des cellules (Adénosine tri-phosphate), soit stockées sous forme de sucres simples ou ramifiés (amidon), de graisse chez les animaux, d'huiles chez les végétaux.

Physique

Unités et mesures

L'énergie est une grandeur en ML2T − 2 (joules).

En science physique, l'énergie est une manière d'exprimer l'intensité des phénomènes ; c'est de fait une quantité mesurable, et qui s'exprime de manière différente selon les transformations que subit un système (réaction chimique, choc, mouvement, réaction nucléaire etc.). L'énergie se définissant de manière différente selon les phénomènes, on peut de fait définir diverses « formes d'énergie » (voir plus loin).

Par ailleurs, à l'échelle macroscopique, tout phénomène possède une cause ; c'est la variation d'intensité du phénomène-cause qui provoque la variation de l'intensité du phénomène-effet. Si les intensités des phénomènes cause et effet sont exprimées sous la forme d'une énergie, on voit alors que l'énergie se conserve (voir ci-après).

L'unité du système international pour mesurer l'énergie est le joule (J).

Certaines activités utilisent d'autres unités, notamment l'électron-volt (1 eV = 1,602·10−19 J), le kilowattheure (1 kWh = 3,6 MJ), la calorie (4,18 J), la Calorie (alimentaire : 4 180 J ; notez le C capitale), et le kilogramme en physique relativiste.

La thermodynamique est la discipline qui étudie les transformations de l'énergie qui font intervenir l'énergie thermique. Le premier principe affirme que l'énergie se conserve, le second principe impose des limitations au rendement de la transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique, électrique ou autre.

Travail et chaleur

Travail

Le travail est un transfert ordonné d’énergie entre un système et le milieu extérieur.

- Considérons un ensemble cylindre, piston, lequel est à la base de l’obtention de travail mécanique par action de la chaleur. À l’échelle microscopique les chocs des particules de gaz sur le piston définissent la pression exercée sur celui-ci à l’échelle macroscopique. Chaque choc contribue au déplacement, concerté avec les autres chocs, du piston dans la même direction. Il y a addition des forces induites par chaque choc et c’est pourquoi le transfert d’énergie est considéré comme ordonné.

- Si l’on considère maintenant le travail électrique. Il est dû au déplacement des électrons dans un conducteur sous l’influence d’un champ électrique. Ici encore l’ensemble des électrons se déplace dans la même direction et les effets s’additionnent au niveau macroscopique.

Chaleur

La chaleur est un transfert désordonné d’énergie entre le système et le milieu extérieur.

La chaleur est un transfert d’agitation thermique. L’agitation des particules se propage au gré des chocs dans toutes les directions, de façon désordonnée. C’est pour cette raison que l’on ne peut jamais transformer intégralement de l’énergie thermique en travail alors que l’inverse est possible ( ex: travail électrique transformé en chaleur par effet Joule dans un radiateur électrique ). On dit encore que la chaleur correspond à une dégradation de l’énergie.

Ce transfert thermique, appelé chaleur, s'effectue du système le plus chaud vers le plus froid, c’est-à-dire celui dont les particules sont statistiquement les plus agitées, va transmettre son agitation thermique au gré des chocs plus ou moins énergétiques, au milieu extérieur ou au système statistiquement le moins agité, c’est-à-dire le plus froid. Cette constatation intuitive est formalisée par le second principe de la thermodynamique.

Propriété

Le travail et la chaleur ne sont pas des fonctions d’état. Leur quantité, mise en jeu au cours d’une transformation, dépend de la façon dont on procède.

Rendement

La conversion d'énergie d'une forme à une autre n'est en général pas complète : une partie de l'énergie présente au départ est dégradée sous forme d'énergie cinétique désordonnée (on dit parfois qu'elle est transformée en chaleur). On nomme rendement le quotient de l'énergie obtenue sous la forme désirée par celle fournie à l'entrée du convertisseur

Prenons l'exemple d'un moteur thermique. Ce qui intéresse son utilisateur, c'est le mouvement mécanique produit. Le reste de l'énergie est au mieux considéré comme perdu (la part extraite sous forme de chaleur dans les gaz d'échappement), au pire nuisible (la part qui correspond à un travail d'usure physique ou chimique du moteur).

Un moteur électrique idéal, qui convertirait toute l'énergie du courant électrique en mouvement mécanique, aurait un rendement de 1 (ou de 100 %). En réalité, s'il est proche de 95 % pour les machines les plus puissantes, il est en moyenne aux alentours de 80-85 % seulement pour un moteur à courant alternatif de quelques kilowatts un peu plus faible encore pour les moteurs à courant continu, du fait, entre autres, des frottements des balais sur le rotor et d'une moins bonne répartition du champ magnétique dans la machine.

Le rendement réel d'un convertisseur est donc toujours inférieur à 1 sauf dans le cas des convertisseurs dont le rôle est de produire de l'énergie thermique pour lesquels il est unitaire (chauffage électrique).

Dans certain cas, il peut apparaître un « rendement » apparent supérieur à 1 :

- une pompe à chaleur (ou un climatiseur inversé) donne couramment 3 fois plus de chaleur qu'on lui a injecté d'énergie électrique. C'est simplement parce qu'au lieu de dissiper cette énergie en chaleur par effet Joule, il est allé chercher des calories à l'extérieur (fût-ce dans une eau à 2 °C, ce qui fait tout de même encore 275,15 kelvins). Le rendement énergétique est en fait égal à 1 (par définition, puisque l'énergie se conserve), et l'on préfère nommer coefficient de performance le rapport des calories mises à disposition par la pompe à chaleur à celui qu'aurait assuré le seul effet Joule.

- Un autre cas de rendement apparent supérieur à 1 provient d'une sous-estimation de l'énergie injectée pour des raisons historiques. Ainsi, les chaudières ont traditionnellement pour référence l'énergie « PCI » (Pouvoir Calorifique Inférieur) du combustible, qui suppose une combustion ne produisant que des gaz. Les chaudières à condensation, capables de récupérer l'énergie thermique de la transformation de la vapeur d'eau en liquide, ont pu ainsi afficher des rendements apparents supérieurs à 1.[réf. nécessaire]

Loi de conservation

L'énergie ne peut ni se créer ni se détruire mais uniquement se transformer d'une forme à une autre (principe de Mayer) ou être échangée d'un système à un autre (principe de Carnot). C'est le principe de conservation de l'énergie : l'énergie est une quantité qui se conserve.

Ce principe empirique a été validé, bien après son invention, par le théorème de Noether. La loi de la conservation de l'énergie découle de l'homogénéité du temps. Elle énonce que le mouvement ne peut être créé et ne peut être annulé : il peut seulement passer d'une forme à une autre. Afin de donner une caractéristique quantitative des formes de mouvement qualitativement différentes considérées en physique, on introduit les formes d'énergie qui leur correspondent.

La notion de conservation est relativement simple à comprendre.

Si on met dans un volume quelque chose et que l'on ferme bien la boîte, l'on s'attend à y retrouver, lorsqu’on l’ouvrira ultérieurement, ce qu'on y a mis. Ceci en physique s'appelle un principe de conservation ; la boîte est l'ensemble des phénomènes considérés. Si on ne retrouve pas tout, c'est qu'une partie a pu sortir sous une forme ou une autre ou même que ce qui manque (ou est en plus) a changé de forme et qu’on ne s'en est pas rendu compte. On a en fait « oublié de mettre un élément dans la boîte », on a négligé d'inclure un phénomène dans le système.

Ce principe est tellement fort en physique qu’à chaque fois qu'il a paru ne pas être vérifié cela a conduit à des découvertes importantes. Chaque fois qu'il a semblé que l'énergie n'était pas conservée, il s'agissait en fait de sa transformation en une nouvelle forme. Par exemple, la radioactivité a un temps été interprétée comme la ré-émission de quelque chose qui était reçu de l'extérieur et l'explication est venue de l'équivalence masse énergie.

L'énergie dans un volume est donc d'office conservée, par principe, et si elle diminue dans le volume, c'est qu'une partie en est sortie... ou qu'elle s'est transformée en quelque chose qu'il nous faut identifier : chaleur, masse, rayonnement, etc. La perte d'énergie, même minime, est fréquemment due à sa transformation en énergie thermique.

On est tenté d'écrire :

- « L'énergie se transforme d'une forme en une autre, mais ne disparaît jamais. »

La formulation exacte serait :

- « Lorsque l'intensité d'un phénomène varie, cela ne peut se faire que par la variation d'un autre phénomène ; la somme des énergies représentant l'intensité de ces phénomènes est une constante. »

Dans les processus radioactifs, le mouvement de la particule éjectée, ou l'impulsion du photon créé, provient de la disparition de la masse ; on écrit souvent par un raccourci que « l'énergie de masse se transforme en énergie cinétique ».

L'énergie d'une réaction chimique correspond à une variation de masse trop infime pour être mesurable, ce qui a fait croire un temps à la conservation de la masse dans les réactions chimiques. De fait, on considère toujours actuellement que la masse se conserve lors d'une réaction chimique, mais l'on sait que c'est une approximation.

Un résultat majeur de la physique théorique se basant sur le formalisme lagrangien, le théorème de Noether, montre que le fait que l'énergie se conserve est équivalent à la symétrie de translation dans le temps des équations de la physique.

Cette quantité est composée d'éléments divers (énergie thermique, énergie cinétique, énergie de masse, etc.), qui s'échangent dans un jeu qui est toujours à sommes nulles. Le théorème de Noether montre que cette caractéristique est équivalente à la symétrie des équations physiques par rapport à une translation dans le temps ou l'espace.

La conservation de la masse peut être vue comme une forme de conservation de l'énergie. C'est là le sens du E = mc2 d'Einstein.

Formes d'énergie

En pratique, on distingue souvent différentes « formes » d'énergie. Toutefois, il faut être conscient que l'énergie sert à mesurer l'intensité d'un phénomène, cette division n'est qu'une manière de faire correspondre l'énergie au phénomène qu'elle mesure. Par ailleurs, cette distinction n'a rien d'absolu, mais dépend uniquement de la position de l'observateur : le principe de relativité s'applique aussi à l'énergie, de sorte que le même phénomène pourra être analysé en termes d'énergie « cinétique », « électromagnétique », ou « potentielle »...

Les formes d'énergie classiquement considérées sont :

- Énergie cinétique : l'énergie associée au mouvement d'un corps ou d'une particule ; cela comprend également l'énergie électromagnétique transportée par les photons (lumière, ondes radio, rayons X et γ...) ou par des particules chargées (énergie électrique) ;

- Énergie thermique : l'énergie cinétique d'un ensemble au repos ;

- On peut dire que les autres types d'énergie sont des énergies potentielles : moyennant un petit changement, possible sans travail, un système instable se transforme en un système plus stable, avec dégagement de la différence d'énergie entre les deux systèmes (le plus stable ayant une énergie moindre) ;

- Énergie potentielle mécanique (énergie potentielle de gravité ou énergie potentielle élastique) qui forme avec l'énergie cinétique ce qu'on appelle l'énergie mécanique ;

- énergie potentielle chimique ;

- Énergie potentielle gravitationnelle ;

- Énergie potentielle électromagnétique (énergie potentielle électrostatique ou magnétostatique): position instable d'une ou plusieurs particule(s) chargée(s) dans un champ électromagnétique, par exemple l'énergie stockée dans un condensateur ou dans une bobine électrique ;

- Chaleur latente ;

- Énergie libre.

Dans la théorie de la relativité, Einstein établit l'existence de deux formes d'énergie seulement :

- Énergie cinétique, due à la masse et à la vitesse relative du corps ;

- Énergie de masse : masse et énergie au repos sont équivalentes (le fameux E= mc²). Cette forme d'énergie inclut toutes les formes d'énergies précédentes dans la vision classique : un apport d'énergie « classique » – telle que la tension d'un arc – augmente la masse du système de façon généralement infime, sauf dans le cadre des réactions nucléaires. Par exemple, lors de fission nucléaire, la masse totale de matière diminue légèrement. La masse « manquante », immatérielle, est sous forme d'énergie cinétique des particules ou énergie thermique. Dans les centrales nucléaires, cette énergie thermique est ensuite récupérée pour la production d'électricité.

L'Énergie fatale : c'est l'énergie inéluctablement présente ou piégée dans un processus ou un produit, qui parfois et pour partie peut être facilement récupérée et valorisée ; Exemple : La France produisait dans les années 2000 plus de 25 millions de t/an de déchets ménagers dont 40 %, suite à des retards dans la mise en place du recyclage étaient encore traités par incinération. Le pouvoir calorifique de ces déchets est une forme d'énergie fatale. Sans récupération (récupération de chaleur, méthane, hydrogène et/ou électricité, etc., éventuellement avec co-ou tri-génération, cette énergie serait perdue dans l'environnement (dans les décharges) ou rejetée dans l'atmosphère. La combustion de déchets peut produire de la vapeur qui peut alimenter des serres, des usines ou un réseau urbain de chaleur. La méthanisation des déchets organiques peut produire de substantielles quantités de méthane, et un compost valorisable en agriculture.

Énergie et puissance

L'énergie dépensée pour créer un phénomène mesure l'ampleur du phénomène final. Cette énergie est fournie par un autre phénomène, appelé « phénomène moteur ».

Certains phénomènes moteurs vont faire le travail rapidement, d'autres plus lentement ; par exemple, un manutentionnaire gringalet mettra longtemps avant de monter des parpaings un par un en haut de l'échafaudage, alors qu'un manutentionnaire musclé en portera plusieurs à la fois et sera plus rapide (en revanche, le résultat final sera exactement le même).

Cette capacité à mobiliser beaucoup d'énergie en un temps donné est appelée puissance du phénomène moteur :

- la puissance est l'énergie fournie par un phénomène divisée par la durée du phénomène, P = dE/dt.

La puissance se mesure en watts (1 W = 1 J/s)

Transferts thermiques

Les transferts thermiques font partie d'un domaine de la thermodynamique appelé thermodynamique irréversible, c'est-à-dire, pour simplifier, que le phénomène ne peut pas revenir en arrière.

L'énergie transférée se présente essentiellement sous forme de chaleur qui va spontanément d'une zone chaude vers une zone froide (Second principe de la thermodynamique). Ce transfert de chaleur peut être accompagné d'un transfert de masse. Ce phénomène se présente sous trois formes différentes :

- conduction ;

- convection ;

- rayonnement.

Chacun de ces trois modes est prépondérant dans son univers de prédilection : la conduction dans les solides, la convection dans les fluides en mouvement (liquides, gaz), le rayonnement dans le vide (où c'est le seul mode possible).

La conduction

La conduction thermique est le phénomène par lequel la température d'un milieu s'homogénéise. Il correspond à la transmission de l'agitation thermique entre molécules et se produit dans un solide, un liquide ou un gaz. Exemple : la température d'un barreau chauffé à une extrémité a tendance à s'uniformiser par conduction thermique.

La convection

La convection est le transfert de chaleur provoqué par le mouvement des particules d'un fluide. Il se produit dans un fluide en mouvement. Exemple : l'air chaud, moins dense, monte, transportant la chaleur du bas vers le haut.

Le rayonnement

Le rayonnement est le transfert de chaleur par propagation d'ondes électromagnétiques ou par désintégration radioactive. Il peut se produire dans tous les milieux, vide y compris. Exemple : la Terre est chauffée par le rayonnement du soleil.