Histoire de la Crète - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Antiquité

Crète minoenne et mycénienne

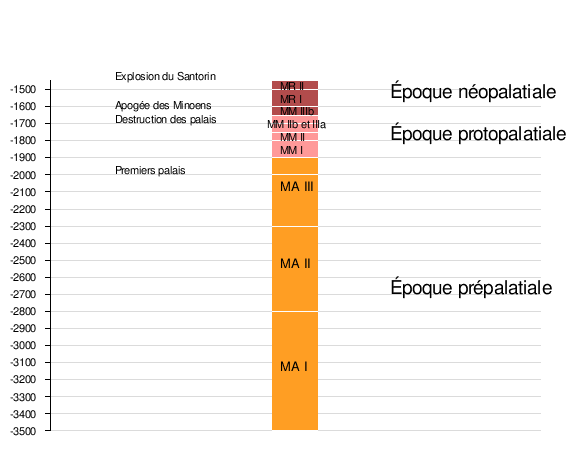

La chronologie crétoise est établie à partir des fouilles d'Arthur Evans qui essaya de reconstituer la chronologie de la Crète ancienne en établissant des correspondances avec l'histoire de Troie, des Cyclades, de la Grèce de l'Égypte et de la Mésopotamie à partir des objets anatoliens, syro-phéniciens ou égyptiens retrouvés en Crète et aux objets crétois retrouvés par les archéologues dans ces régions. La chronologie d'Evans rattache la période comprise entre la fin du Néolithique et l'invasion des achéens au roi de Knossos, Minos et d'appeler minoenne la civilisation crétoise de l'époque. Se basant sur la céramique, Evans distingue à l'intérieur du minoen, trois périodes : le minoen ancien (MA), le minoen moyen (MM) et le minoen récent (MR), qui se subdivisent elles-mêmes en périodes.

Des chronologies plus récentes, et tentant de pallier les faiblesses de celle d'Evans se fondent sur l'introduction en Crète des métaux et sur la construction et la destruction des palais. (époques prépalatiale, protopalatiale, néopalatiale).

Époque prépalatiale

La civilisation minoenne est la plus importante civilisation de l'âge du bronze du monde grec. La thèse d'Arthur Evans selon laquelle l'introduction des métaux en Crète est due à des émigrés venus d'Égypte est aujourd'hui révolue. La théorie actuelle penche en faveur du fait que toute la région de l'Égée est à cette époque habitée d'un peuple désigné comme préhellénique ou égéen. L'Égypte semble trop lointaine pour exercer une grande influence à cette époque. Au contraire, c'est l'Anatolie qui joue un rôle probant dans l'initiation de la Crète aux arts des métaux. La diffusion de l'usage du bronze en mer Égée est liée à de larges mouvements de population depuis les côtes de l'Asie mineure vers la Crète, les Cyclades et le sud de la Grèce. Ces régions entrent dans une phase rapide de développement social et culturel, marqué principalement par l'essor des relations commerciales avec l'Asie mineure et Chypre.

Grâce à sa marine, la Crète occupe une place prédominante en Égée. L'utilisation des métaux multiplie les transactions avec les pays producteurs : les Crétois vont chercher le cuivre à Chypre, l'or en Égypte, l'argent et l'obsidienne dans les Cyclades. Des ports se développent sous l'influence de cette activité croissante : Zakros et Palaiokastro sur la côte orientale, les îlots de Mochlos et Pseira sur la côte septentrionale deviennent les principaux centres d'échange avec l'Asie mineure. L'importance de celle-ci pour la Crète explique la prépondérance de la partie orientale de l'île qui en constitue le foyer le plus actif. Alors que Knossos ne connaît encore qu'une civilisation sub-néolithique, sans métal, Malia fait figure de métropole. C'est à cette époque que des communautés de fermiers et d'éleveurs se développent dans la plaine de la Messara. Il semble que dès le minoen ancien, les villages et les petites villes deviennent la norme et les fermes isolées se font beaucoup plus rares.

La généralisation de l'emploi du bronze déplace le centre de gravité de l'île vers son centre, dont les cités commencent à concurrencer celles de la partie orientale. De plus, de nouvelles matières premières détournent l'attention des Crétois de l'Asie mineure. Par exemple, l'étain d'Espagne, de Gaule ou de Cornouaille arrive sur les côtes siciliennes et de l'Adriatique et certaines cités orientent leur commerce vers ces régions. C'est ainsi que l'embouchure du Kairatos se développe. Une route traverse la Crète en son milieu avec Knossos et Phaistos comme principales étapes.

En ce qui concerne l'agriculture, on sait grâce aux fouilles que presque toutes les espèces connues de céréales et de légumineuses sont cultivées et que tous les produits agricoles connus encore de nos jours comme l'huile, les olives, le vin et le raisin sont déjà produits à cette époque.

Époque protopalatiale

Alors que pour la Grèce continentale, on considère que le Bronze moyen est une période de transition, au contraire, en Crète, elle est d'une grande prospérité. La Crète des premiers palais connaît un essor commercial exceptionnel, qui se traduit par une prépondérance de la Crète en Égée, de sorte que Milo, Délos ou Théra ne sont plus que des succursales de l'île. Cette prépondérance gagne même Égine, l'Argolide, la Grèce centrale ou Chypre. Cette expansion commerciale des Minoens est marquée par l'abondance des poteries minoennes retrouvées hors de Crète, et ce jusqu'en Messénie ou en Laconie. Dans les îles de Kéa et de Samothrace, ont été également retrouvés, des sceaux minoens en forme de disques en terre cuite. Des sources historiques écrites décrivent les relations de la Crète avec les autres pays, comme les textes retrouvés à Mari et datant du XVIIIe siècle av. J.-C. qui mentionnent que la Crète importe des matières premières (bronze, étain, ivoire) et exporte comme objets de luxe, les produits des ateliers des palais : armes, étoffes et chaussures.

Les recherches archéologiques montrent un changement important dans la civilisation minoenne aux alentours de -2000. L'élément principal de ce changement est la fondation des premiers palais, qui indiquent la concentration des pouvoirs dans certains centres.

Époque néopalatiale

Vers 1700 avant J.C, les palais sont détruits. Les historiens divergent quant à l'origine de ces destructions. Certains estiment qu'elles sont dues à une invasion indo-européenne, et des Louvites venus d'Anatolie en particulier. D'autres pensent qu'il s'agirait des Hyksos venus d'Égypte, ou encore de troubles internes tels qu'une guerre civile. Enfin, il y a la thèse d'un tremblement de terre, peut-être engendré par l'éruption de Santorin, mais celui-ci n'aurait affecté que la partie centrale de l'île puisque le palais de Malia est épargné par la destruction.

Cette catastrophe, quelle que soit son origine, ne met pas un terme à la création minoenne. Les palais sont reconstruits sur les ruines des précédents, et la civilisation minoenne entre dans ce qui est considéré comme son âge d'or. La période des nouveaux palais se divise en trois phases : -1700 à -1600 est une période de reconstruction, -1600 à -1500 est l'apogée des Minoens. Enfin, de -1500 à -1400, c'est la période d'extension de l'influence minoenne sur les autres peuples de Méditerranée, en particulier les Mycéniens du Péloponnèse. À Knossos, Phaistos, Haghia Triada ou Malia, de nouveaux palais sont construits ou les anciens sont restaurés et embellis par des innovations architecturales, telles que l'utilisation de colonnes de cyprès ou le système de puits de lumière. La partie orientale de l'île participe à cette reprise : ainsi, le palais de Malia, abandonné depuis -1900 est de nouveau occupé. Ces palais sont de grands ensembles, composés de deux étages ou plus, et sont d'aspects similaires, qu'ils soient construits à Knossos, Phaistos, Mallia ou Zakros. Ils sont édifiés autour d'une grande cour centrale et composés d'un ensemble complexe de bâtiments enchevêtrés. Les palais minoens sont équipés d'un système d'approvisionnement en eau et d'un système d'égout.

La Crète mycénienne

L'éruption de Santorin vers -1400 porte un coup fatal à la civilisation minoenne. Le tremblement de terre provoqué par l'éruption et la destruction des cités qu'il engendre, favorise les incursions des Mycéniens. Les traces archéologiques montrent l'existence d'établissements mycéniens sur l'île dès -1380. Cette nouvelle phase de l'histoire minoenne est appelée « Crète mycénienne », ce qui signifie que l'île devient une partie du monde mycénien, une dépendance du continent, mais elle ne perd pas son identité pour autant.

La présence mycénienne est attestée par les légendes d'époques postérieures et par la toponymie de certains lieux. Agamemnon, roi de Mycènes serait le fondateur de Lappa, Tégée, ou Pergamos. Les noms de lieux tels que Gortyne ou Arcadia sont d'origine péloponnésienne et pourraient être des survivances de l'occupation mycénienne. Homère, dans l'Iliade, mentionne que sept cités crétoises prennent part à la guerre contre Troie, menée par Idoménée et d'autres seigneurs, eux-mêmes directement sous les ordres d'Agamemnon. Les quatre-vingts navires fournis par la Crète en font l'une des plus gros contributeurs à la guerre de Troie et montreraient que l'île n'est pas complètement ruinée par l'éruption.

C'est à cette période que sont importés les dieux grecs en lieu et place des dieux minoens. Zeus, Poseidon, Héra, Athéna remplacent la déesse mère. Des éléments de religion minoenne subsistent, comme en attestent les tablettes de linéaire B mentionnant une prêtresse des vents ou une maîtresse du labyrinthe. Le culte de l'enfant Zeus est aussi considéré comme crétois. À l'inverse, Knossos influence toujours certaines zones de l'Égée pour certains domaines : les armes et les bijoux créés à Knossos sont adoptés par le continent.

Vers la fin du XIIe siècle, la Crète connaît un bouleversement lié au peuples de la mer, même si leur impact est moins fort qu'en Grèce continentale. Plus fort est le changement qui a lieu après la catastrophe de Mycènes : des groupes de population venus du Péloponnèse s'installent en Crète. De nouveaux éléments apparaissent dans la vie des Crétois tels que l'incinération des morts, l'utilisation du fer, les vêtements à broches, la décoration géométrique des poteries. Ces nouveaux éléments seraient d'héritage dorien.

La Crète dorienne

Selon Thucydide, l'invasion de la Grèce par les Doriens a lieu quatre-vingts ans après le sac de Troie. Venant de la région danubienne, les Doriens arrivent en Grèce soit par l'Illyrie et l'Épire, soit par la Thrace et la Macédoine. Les populations chassées trouvent alors refuge en Crète et à Chypre. La Crète est touchée à son tour par l'invasion dorienne vers -1100. Cette invasion est loin d'être pacifique : les fouilles archéologiques montrent une résistance des Crétois sur les principaux sites, dont Knossos qui est détruite. À Karphi, Minoens et Mycéniens s'unissent et trouvent refuge sur ce site très escarpé.

Les Doriens colonisent l'île de façon intensive, établissant de nombreuses cités. Les mythes racontent que Teutamos, fils de Doros roi des Doriens, fonde la première dynastie dorienne en Crète, tout juste une génération après l'établissement des premiers Doriens. La tradition veut que les premiers colons soient Pollis et Delphos de Sparte et Althaimenes d'Argos. Les Doriens se répartissent en trois tribus : les Hylleis, Dymanes et Pamphyloi. D'autres tribus doriennes s'établissent en Crète par la suite.

Les Doriens apportent avec eux l'usage du fer, la construction de temples (pour les Minoens et les Mycéniens, les cérémonies se passaient dans les palais), et l'incinération des morts. Cependant la crémation des morts pourrait ne pas être liée à l'arrivée des Doriens. Déjà pratiquée à la même époque à Rhodes, Chypre ou Kos, cette pratique s'installe en Crète très tôt lors de la période dorienne et pourrait donc avoir une origine moyen-orientale.

Cette invasion entraîne de nouvelles migrations de la population crétoise vers l'Asie mineure. Minoens, Mycéniens et Doriens fusionnent en une nouvelle entité ethnique et culturelle. Les descendants des Minoens, autrement appelés Étéocrétois (les Crétois purs), sont marginalisés et se retrouvent principalement dans l'est de la Crète. Ils se voient réduits au statut de périèques. Une étude sur la toponymie en Crète, montre que 70% des noms de lieux sont d'origine grecque, 20% pélasgienne, et 10% crétoise.

Période dédalique, ou renaissance crétoise

Au VIIIe et VIIe siècles av. J.-C., la Crète retrouve une partie de sa splendeur passée. Le terme de période dédalique n'a cependant rien à voir avec le Dédale de l'époque minoenne qui créa le labyrinthe. Dédale est le nom d'un artiste à qui la tradition accorde l'invention des outils de sculpteur et la création des premières statues de marbre. Si son existence n'est pas avérée, celle de plusieurs de ses disciples dont Dipoinos et Skyllis est plus certaine. La caractéristique majeure de l'art dédalique est l'aspect orientalisant des œuvres produites. Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver quelques œuvres importantes dont la Dame d'Auxerre.

Le commerce et la navigation se ravivent et la Crète participe à la grande vague de colonisation que connaît le monde grec. À partir de -735, les Crétois établissent des colonies en Sicile, Étrurie et sur les côtes françaises, près de Marseille, où ils arrivent 100 ans avant les Phocéens. Au VIIe siècle av. J.-C., ils s'associent à Rhodes pour fonder les colonies siciliennes de Gela et Agrigente, puis avec Thera pour fonder Cyrène en -631.

Cette renaissance de la Crète est courte et s'interrompt au VIe siècle av. J.-C. L'isolement et le déclin qui sont de mise jusqu'à la conquête romaine semblent avoir deux raisons : l'émergence de cités-États (Athènes ou Milet entre autres), qui monopolisent le commerce méditerranéen et les querelles internes qui plongent l'île dans un état de crise permanent.

Institutions et société dorienne

La société dorienne en Crète est organisée de façon très similaire à celle de Sparte et d'autres centres doriens de Grèce continentale. La population est divisée en trois classes : les citoyens, les apetairoi et une large classe servile. Les citoyens libres sont principalement les conquérants doriens ou leurs descendants et constituent l'élite des cités-États. Ils ont un contrôle exclusif en matière militaire et politique, reposant sur un système militaire strict. Ils sont soumis à une formation collective. Chaque citoyen appartient à une hétairie, dont les membres sont camarades de combat et, comme à Sparte, leurs repas se prennent en commun lors de syssities. Les citoyens participent individuellement aux dépenses, mais l'État y participe également et les dépendants ruraux qui travaillent la terre des citoyens doivent également verser une certaine somme pour l'achat des denrées nécessaires, de sorte que même les plus pauvres des citoyens peuvent prendre place à la table commune.

Sous les citoyens, on trouve les apetairoi (en dehors des hétairies en grec), qui sont des hommes libres mais exclus des hétairies, donc dépourvus de droits politiques. Ce sont souvent d'anciens citoyens frappés d'atimie, des serfs affranchis ou encore des étrangers. La classe servile peut être divisée en deux catégories. Les habitants premiers de Crète, forment les périèques. Ils sont principalement des paysans qui conservent une partie de leurs terres et paient des taxes à leurs nouveaux maîtres doriens. Enfin, les esclaves forment la classe sociale principale de Crète, composée de natifs crétois ou de prisonniers de guerres. Ils cultivent les terres des citoyens.

Une conséquence directe de la conquête dorienne est l’abandon du système royal patriarcal. Ce sont les grandes familles doriennes qui administrent l’île. Les cités crétoises sont désormais administrées par deux collèges : les Cosmes et le Conseil des Gérontes. Les Cosmes sont souvent au nombre de dix par cités. Ils sont élus par les grandes familles pour un an et disposent de pouvoirs civils et militaires considérables : surveillance des mœurs, état des finances, statut des étrangers, ils sont les chefs militaires en temps de guerre et les plus hauts fonctionnaires en temps de paix. À leur sortie de charge, ils entrent au Conseil des Gérontes (boulè) en tant que membres à vie. Ce « Conseil des Anciens » guide les Cosmes dans leurs décisions.

La Crète aux époques classique et hellénistique

La Crète à l'écart des grands conflits

Alors que la Grèce connaît son apogée, la Crète est en marge du monde grec. Elle est absente de la confédération maritime d'Athènes et échappe à l'hégémonie spartiate. Il existe peu de sources traitant des relations entre l'île et le reste de la Grèce, à part quelques alliances entre certaines cités : Knossos et Tylissos avec Argos en -450, ou Lyttos avec Lindos.

La Crète est en proie aux querelles internes. Le caractère montagneux de l'île accentue le cloisonnement. L'état de l'économie force de nombreux Crétois à s'enrôler comme mercenaires dans les armées étrangères. Thucydide mentionne à plusieurs reprises les archers crétois de l'armée athénienne, plus tard, c'est Xénophon qui évoque les archers crétois au sein des Dix Mille. À partir de la guerre du Péloponnèse, on trouve des mercenaires crétois dans toutes les armées de Méditerranée, y compris lors des conquêtes de Jules César (Cretenses sagitarii).

Même si des mercenaires crétois prennent part aux différents conflits du monde grec, la Crète reste à l'écart de ces conflits. En -480, les Grecs menacés par Xerxès, invitent les Crétois à s'associer à leur lutte. Ils restent indifférents à l'appel, prétextant un avis défavorable de l'oracle delphique. De la même manière, ils restent neutres dans la guerre du Péloponnèse, même après l'attaque de Kydonia par la flotte athénienne.

Ce retrait du monde grec se manifeste également par l'absence des Crétois lors des jeux panhelléniques. Les coureurs de fond crétois étaient jusque là réputés, mais sont absent des palmarès des jeux, hormis en -448.

À partir de la moitié du IVe siècle av. J.-C., la Crète sort de son isolement. L'île retrouve l'attention de ses voisins à des fins stratégiques, mais devient également l'objet de l'intérêt des grands philosophes de l'époque s'intéressant aux différents modèles de gouvernement des cités-États grecques. Durant la seconde moitié du IVe et au début du IIIe siècle av. J.-C., Sparte sert d'exemple aux théoriciens politiques, c'est donc tout naturellement qu'ils se tournent vers la Crète dont les ressemblances avec Sparte sont frappantes. Des similitudes qui s'expliquent par l'origine commune de leurs ancêtres : les Doriens. Platon, Aristote, Callisthène et Xénophon entre autres écrivent sur la Crète (les œuvres de ces deux derniers ne nous sont pas parvenues). Platon s'attarde sur le système d'éducation et sur les repas en commun. Aristote pense que le mauvais fonctionnement du régime crétois est compensé par sa situation insulaire et qu'à l'inverse de Sparte elle n'a pas à redouter un soulèvement de ses périèques. Mais pour lui, Sparte est supérieure car elle a su améliorer les lois de Minos grâce à Lycurgue.

À l'époque d'Alexandre le Grand, on sait que de nombreux mercenaires crétois servent dans l'armée et que son amiral Néarque est crétois. Mais l'attitude des cités crétoises n'est pas uniforme. Certaines cités supportent la politique macédonienne (Knossos, Gortyne, Kydonia), tandis que d'autres sont aux côtés de Sparte (Lyttos). Sparte essaie d'entretenir un sentiment anti-macédonien sur l'île au travers de ses villes alliées. Ainsi, après le début de l'expédition d'Alexandre en Asie, le roi de Sparte, Agis tente de soulever la Crète. Jusqu'à la conquête de la Phénicie, de nombreuses cités grecques montrent des velléités d'indépendance. Des velléités qui s'estompent après la bataille d'Issos, sauf pour Sparte. Ainsi, en -333, Agis envoie son frère Agésilas en Crète afin d'en prendre le contrôle, contraignant Alexandre à dépêcher sur l'île une armée afin de dissiper la présence spartiate. Alexandre envoie sa flotte commandée par Amphotéros qui libère la Crète.

Crète hellénistique

Unité et divisions

Après la mort d'Alexandre, les querelles internes sont accentuées par l'attitude des nouveaux États grecs qui cherchent à nouer des relations avec les cités de Crète. L'île se divise alors en Ligues, dont la constitution s'explique par des facteurs géographiques, des considérations ethniques et des affinités politiques. On recense quatre ligues :

- La Ligue de Knossos, la plus importante et la plus étendue, comprenant une vingtaine de cités

- La Ligue de Gortyne

- La Ligue de Phaistos

- La ligue des montagnes, dont l'étendue géographique correspond à l'extrême sud-ouest de l'île

Bien que la Crète soit divisée en quatre ligues, seules deux cités exercent une domination politique et militaire sur les autres : Knossos et Gortyne. Mais leur rivalité incessante permet à Lyttos et Kydonia de rivaliser parfois avec elles.

On assiste pourtant au IIIe siècle av. J.-C. à un effort d'unification face à la menace extérieure. Prend alors naissance, le koinon, ou assemblée des cités crétoises. La création de cette assemblée pourrait dater de -221 lorsque Knossos et Gortyne se rapprochent par un accord leur permettant de contrôler la totalité de l'île. Cette assemblée comprend un conseil et une assemblée populaire, et se réunit principalement à Knossos. Il semble que le koinon soit responsable d'un effort de législation et de régulation des relations entre les cités crétoises afin de maintenir la paix. Il semble qu'il y ait également un sorte de cour de justice fédérale, le koinodikaion destinée à arbitrer les conflits entre cités. Bien que le koinon montre un effort d'unification, les cités de Crète restent autonomes dans certains domaines. C'est le cas par exemple dans la gestion de leurs relations extérieures.

Si dans le système du koinon, les cités de Crète sont supposées être égales, ce sont surtout Knossos et Gortyne qui jouent un rôle important dans la mise en place et la tenue de l'assemblée. Le koinon devient même une scène pour ces deux cités qui s'y livrent une lutte d'influence.

Interventions étrangères

Égypte ptolémaïque

À partir de -270, de nombreuses cités de la partie orientale de l'île sont sous l'influence de l'Égypte. Le besoin de contrôler les routes maritimes de la Méditerranée orientale pousse Ptolémée II à s'intéresser à la Crète. Une querelle entre les cités d'Itanos et Praisos à propos du contrôle d'un sanctuaire dédié à Zeus est l'occasion d'une intervention de l'Égypte, qui, appelée au secours par Itanos, envoie une armée qu'elle laisse dans l'est de l'île. L'influence égyptienne gagne d'autres parties de l'île qui devient un protectorat des Ptolémées. Certaines cités de l'est de la Crète restent sous protectorat égyptien pendant environ deux siècles, même lorsque l'île est considérée comme protectorat macédonien à partir de -216. Car l'Égypte ptolémaïque n'est pas le seul État hellénistique à s'intéresser à la Crète. Lyttos, était en bon terme avec le royaume séleucide. Eleutherna et Hierapytna, d'abord sous influence de l'Égypte, signent ensuite un traité d'amitié avec Antigone, roi de Macédoine (entre -227 et-224).

Philippe V de Macédoine et la Guerre crétoise

Vers -220, la Crète est ravagée par la guerre civile. Philippe V de Macédoine, qui est un monarque ambitieux voit en la Crète une base idéale et un allié de choix pour ses projets d'expansion. Il répond à l'appel de quelques cités qui lui demandent d'intervenir dans le conflit. Il entreprend la pacification de l'île dont il sécurise rapidement la partie occidentale. Un protectorat macédonien s'établit sur l'île en -217/-216 et Philippe est reconnu comme "patron de la Crète".

Dans ses ambitions expansionnistes, Philippe se heurte à Rhodes, pourtant son ami et allié, mais dont la flotte contrôle les voies maritimes vers l'est et donc le commerce. Philippe V use de deux méthodes pour déstabiliser Rhodes : la piraterie et la guerre. Il se tourne alors vers la Crète, habituée à la piraterie, afin qu'elle prenne part à cet exercice particulier. En -205, elle est devenue une réelle menace pour Rhodes, et Philippe décide alors d'entrer en confrontation militaire directe. Les cités d'Olous et de Hierapytna font partie des premières à répondre à son appel. Mais la Première Guerre crétoise tourne en faveur de Rhodes, qui s'assure le soutien de Knossos et d'autres cités du centre de la Crète. Hierapytna et Olous ne peuvent lutter sur deux fronts et doivent capituler. La majeure partie de l'est de la Crète passe sous le contrôle de Rhodes qui place des bases navales stratégiques afin d'éviter tout acte de piraterie.

Rome

Le contrôle de la partie orientale de la Crète par Rhodes, met fin à la piraterie dans cette région. La partie centrale de l'île retrouve une certaine sécurité également, Knossos entretenant de bons rapports avec Rhodes. En revanche, la partie occidentale de l'île reste un repère pour la piraterie, d'autant qu'elle est soutenue par Sparte et son roi Nabis qui exerce toujours une certaine influence dans cette région, et les ports de Crète servent de repères à sa flotte. Jusqu'en -196, Nabis est l'allié des Romains, date à laquelle, estimant qu'ils n'ont plus besoin de son soutien, ils lui demandent de leur céder tous les ports qu'il possède sur l'île. Cet évènement marque le début de l'intérêt des Romains pour la Crète.

La présence de Rome n'empêche pas le renouveau de la piraterie. Mais désormais, Rome intervient dans les conflits en tant que médiateur. Ainsi, la seconde guerre crétoise (-155--153) opposant la Crète à Rhodes à propos de la menace pirate se termine par une médiation de Rome dont l'intervention est demandée par les Rhodiens.

La Crète romaine

La conquête

En -74, Marcus Antonius (le père de Marc-Antoine membre du second triumvirat) est nommé à la tête de la flotte de Méditerranée dans le but de conquérir la Crète. Deux événements sont à l'origine de cette décision : les dégâts que causent la piraterie à la flotte romaine, surtout depuis l'arrêt de l'entretien par Rome d'une flotte permanente, et l'établissement d'une alliance entre la Crète et Mithridate VI, roi du Pont et ennemi de Rome. Peu enclin à se lancer dans une telle opération, ce n'est qu'en -71 que Marcus Antonius décide d'attaquer la Crète. Alors que la victoire semblait pourtant facile, il est vaincu et sa flotte anéantie entre l'emplacement de l'actuelle Héraklion et l'île de Dia. De nombreux navires romains sont coulés, et de nombreux autres capturés ainsi que leurs équipages. La plupart des prisonniers romains sont pendus aux mâts des navires, et les Crétois imposent à Marcus Antonius une paix si humiliante que le Sénat refuse de la ratifier. Marcus Antonius reçoit par dérision le surnom de Creticus.

Par peur de représailles, les Crétois souhaitent néanmoins négocier et envoient à Rome trente éminents représentants de l'île afin de conclure une alliance avec les Romains. Mais le Sénat en a déjà décidé autrement et estime que la Crète doit être conquise. En -68, Rome est débarrassée de Mithridate. Elle ordonne aux Crétois de lui livrer les prisonniers romains, les vainqueurs de Marcus Antonius Creticus ainsi que 300 otages et 400 talents d'argent. Comme ils refusent, le général Quintus Caecilius Metellus Creticus est chargé de les soumettre. Il débarque dans l'ouest de la Crète et livre une longue guerre de siège, avançant d'ouest en est afin de soumettre à l'autorité romaine toutes les poches de résistance, et rasant les villes qui lui résistent.

Les Crétois refusent même de traiter avec Metellus en raison de sa cruauté et préfèrent remettre leur capitulation à Pompée. Mais avec la prise de Hierapytna en -67, l'île est alors entièrement sous contrôle des Romains, et c'est bien Metellus qui termine la pacification de l'île en -63. Cette guerre vaut à Metellus son cognomen « Creticus » (le Crétois).

Administration romaine

Dans un premier temps, l'île est associée à la Cyrénaïque. Mais la situation évolue à plusieurs reprises dans les décennies qui suivent. César sépare la Crète et la Cyrénaïque. C'est Marc Antoine qui réunit à nouveau les deux régions en -40 avant de céder quelques années plus tard (en -38 ou -34) une partie de l'île à Cléopâtre, en même temps que Cyrène. Finalement, en -27, la Crète et la Cyrénaïque sont à nouveau réunies, avec Gortyne comme capitale, et ce jusqu'à Dioclétien.

Sur les sites archéologiques, il semble qu’il y ait peu de gros dégâts associés au transfert de l’autorité aux Romains : un seul complexe palatial semble avoir été rasé. Il y eut en revanche de nombreuses constructions. Les Romains édifient plusieurs routes et des aqueducs. Gortyne semble avoir un comportement pro-romain ce qui lui vaut d’être récompensée et faite capitale de la province. On y construit un prétoire, un théâtre, un odéon, une nymphée, un forum, etc. La cité devient alors la première place de Crète, qui mesure d'après Strabon 50 stades de diamètre (environ 10 km). Knossos, bien qu'initialement désignée capitale de la province, se trouve donc reléguée au rang de deuxième ville de l'île. Habitée par des soldats romains et transformée en colonie, sous le nom de Colonia Julia Nobilis, elle ne réussit cependant pas à devenir un centre militaire romain. Des cités comme Lyttos ou Hierapytna se développent et, comme Gortyne, se parent de forums ou de temples. Sur la côte sud de l'île, se développent de petits ports servant à abriter les galères sur la route de l'Asie mineure et de l'Égypte.

Arrivée du christianisme

C'est au cours de la période romaine qu'apparaît le christianisme en Crète. On prête à Saint-Paul l'évangélisation de la Crète, ainsi que l'organisation de l'Église dans l'île. En raison d’une tempête, il aurait fait escale une première fois en Crète, sur la côte méridionale, à Kali Limenes (« les beaux ports »). Il serait revenu après sa première captivité et aurait laissé en Crète Tite, son disciple, et premier évêque de Gortyne. La tradition veut que Tite soit lui-même crétois. Il aurait divisé l'île en neuf diocèses, même si les sources datent du VIe siècle et peuvent décrire l'organisation d'une époque plus tardive. Le christianisme semble se heurter à de vives résistances, surtout de la part de la communauté juive. Le successeur de Tite, Philippe parvient à détourner les persécutions romaines contre les Chrétiens. Cependant, en 250, les persécutions de l'empereur Dèce semblent être particulièrement dures en Crète. Les victimes de celles-ci deviennent les premiers martyrs de l'Église crétoise, appelés les Dix Saints (Agioi Deka). Cyrille, évêque de Gortyne est lui-même exécuté par les Romains. Sauvé des flammes par un premier miracle, on lui tranche finalement la tête. Il faut attendre le VIe siècle pour voir le premier grand monument chrétien, la basilique St-Tite de Gortyne.