Science - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Science et société

Science et pseudo-sciences

Une « pseudo-science » (grec ancien pseudês, « menteur ») est une démarche prétendument scientifique qui ne respecte pas les canons de la méthode scientifique, dont celui de réfutabilité.

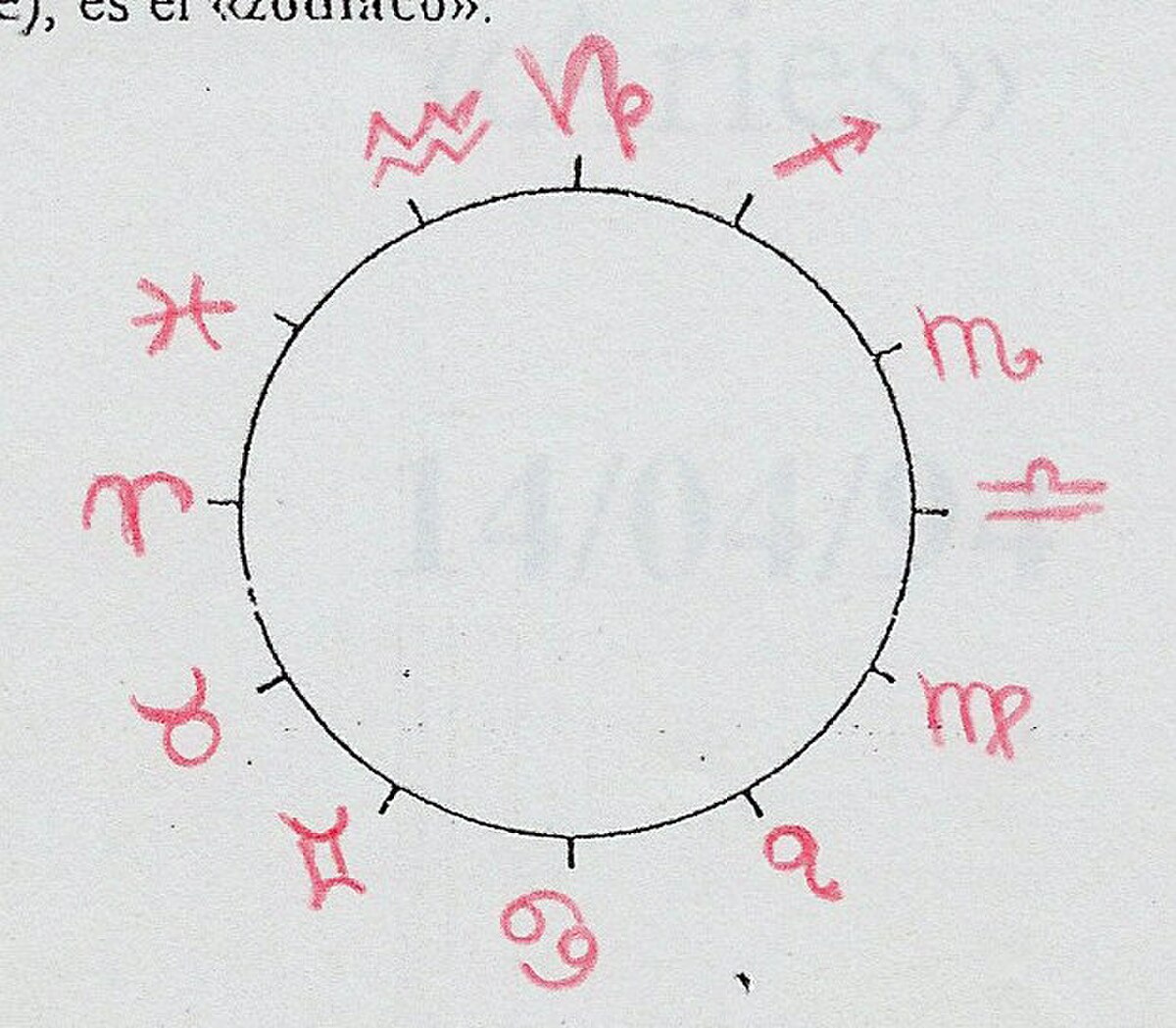

Ce terme, de connotation normative, est utilisé dans le but de dénoncer certaines disciplines en les démarquant des démarches au caractère scientifique reconnu. C'est au XIXe siècle (sous l'influence du positivisme d'Auguste Comte, du scientisme et du matérialisme) que fut exclu du domaine de la science tout ce qui n'est pas vérifiable par la méthode expérimentale. Un ensemble de critères explique en quoi une théorie peut être classée comme pseudo-science. Karl Popper relègue ainsi la psychanalyse au rang de pseudo-science, au même titre que, par exemple, l'astrologie, la phrénologie ou la divination. Le critère de Popper est cependant contesté pour certaines disciplines ; pour la psychanalyse, parce que la psychanalyse ne prétend pas être une science exacte. De plus, Popper a été assez ambigu sur le statut de la théorie de l'évolution dans son système.

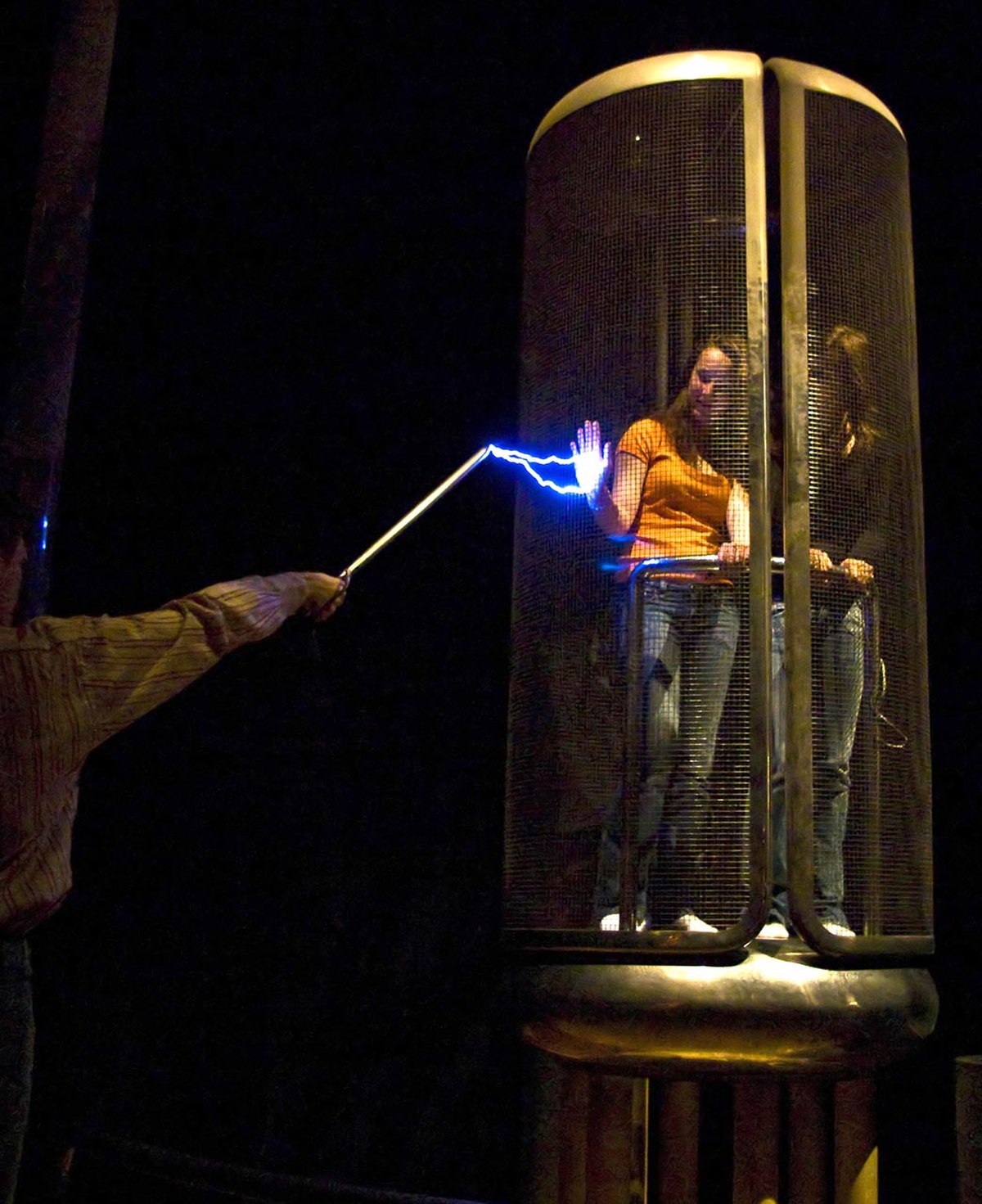

Les sceptiques, comme Richard Dawkins, Mario Bunge, Carl Sagan, Richard Feynman ou encore James Randi considèrent toute pseudo-science comme dangereuse. Le mouvement zététique œuvre quant à lui principalement à mettre à l'épreuve ceux qui affirment réaliser des actions scientifiquement inexplicables.

Science ou technique ?

La technique (grec ancien τέχνη, « technê », soit « art, métier savoir-faire ») « concerne les applications de la science, de la connaissance scientifique ou théorique, dans les réalisations pratiques, les productions industrielles et économiques ». La technique couvre ainsi l'ensemble des procédés de fabrication, de maintenance, de gestion, de recyclage et, même d'élimination des déchets, qui utilisent des méthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des méthodes dictées par la pratique de certains métiers et l'innovation empirique. On peut alors parler d'art, dans son sens premier, ou de « science appliquée ». La science est elle autre chose, une étude plus abstraite. Ainsi l'épistémologie examine entre autres les rapports entre la science et la technique, comme l'articulation entre l'abstrait et le savoir-faire. Néanmoins, historiquement, la technique est première. « L’homme a été homo-faber, avant d’être homo-sapiens », explique le philosophe Bergson. Contrairement à la science, la technique n’a pas pour vocation d’interpréter le monde, elle est là pour le transformer, sa vocation est pratique et non théorique.

La technique est souvent considérée comme faisant partie intégrante de l’histoire des idées ou à l'histoire des sciences. Pourtant il faut bien admettre la possibilité d’une technique « a-scientifique », c'est-à-dire évoluant en dehors de tout corpus scientifique et que résume les paroles de Bertrand Gille : « le progrès technique s'est fait par une somme d'échecs que vinrent corriger quelques spectaculaires réussites ». La technique au sens de connaissance intuitive et empirique de la matière et des lois naturelles est ainsi la seule forme de connaissance pratique, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, époque où se développeront les théories et avec elles de nouvelles formes de connaissance axiomatisées.

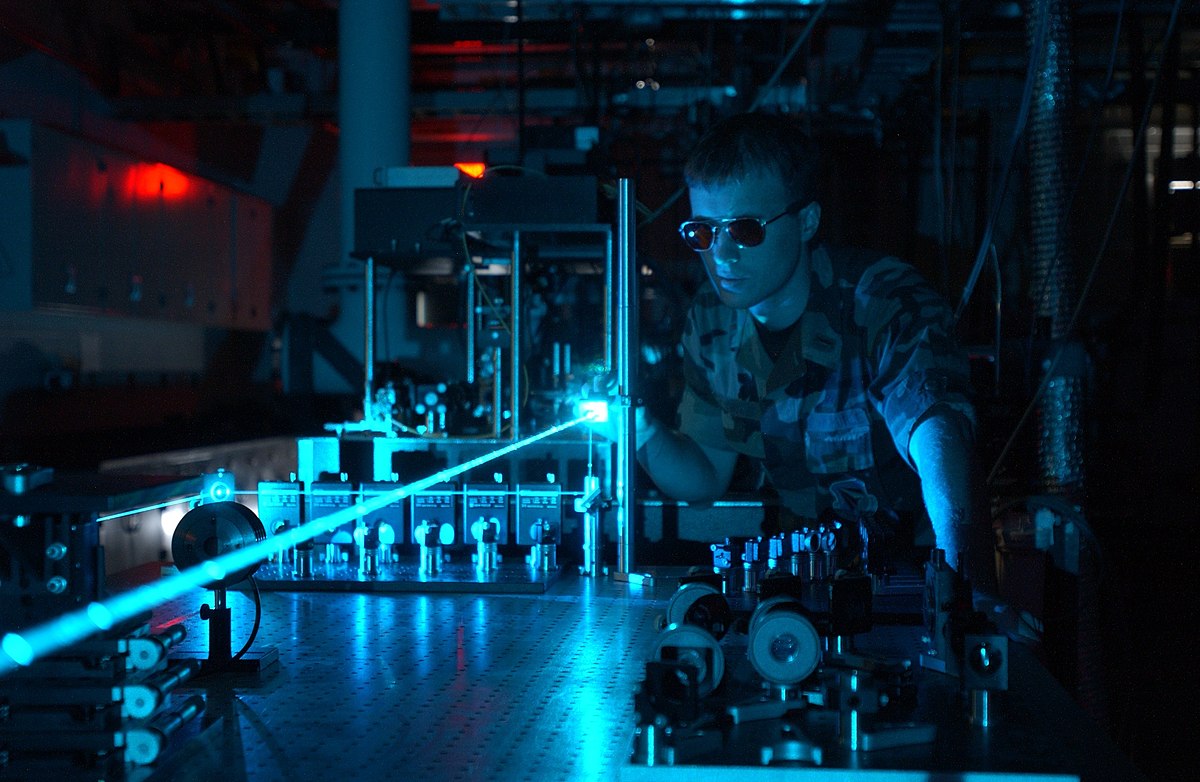

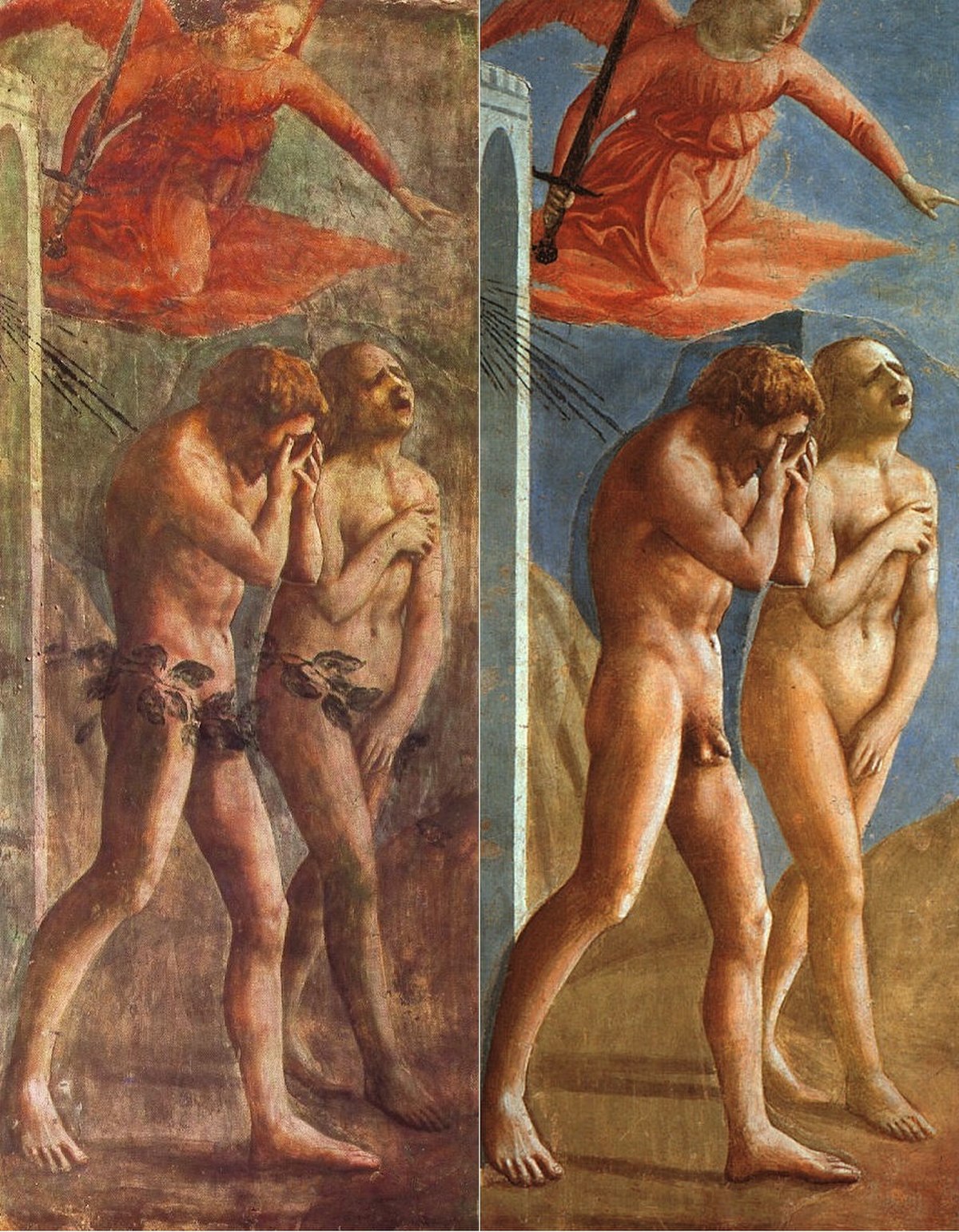

Arts et science

Hervé Fischer parle, dans La société sur le divan, publié en 2007, d'un nouveau courant artistique prenant la science et ses découvertes comme inspiration et utilisant les technologies telles que les bio-technologies, les manipulations génétiques, l'intelligence artificielle, la robotique, qui inspirent de plus en plus d'artistes. Par ailleurs, le thème de la science a été souvent à l'origine de tableaux ou de sculptures. Le mouvement du futurisme par exemple considère que le champ social et culturel doit se rationaliser. Enfin, les découvertes scientifiques aident les experts en Art. Le connaissance de la désintégration du carbone 14 par exemple permet de dater les œuvres. Le laser permet de restaurer, sans abimer les surfaces, les monuments. Le principe de la synthèse additive des couleurs restaure les autochromes. Les techniques d'analyse physico-chimiques permettent d'expliquer la composition des tableaux, voire de découvrir des palimpsestes. La radiographie permet de sonder l'intérieur d'objets ou de pièces sans polluer le milieu. La spectrographie est utilisée enfin pour dater et restaurer les vitraux.

Scientisme ou « religion » de la science

Le scientisme est une idéologie apparue au XVIIIe siècle, selon laquelle la connaissance scientifique permettrait d'échapper à l'ignorance dans tous les domaines et donc, selon la formule d'Ernest Renan dans « l'Avenir de la science », d'« organiser scientifiquement l'humanité ».

Il s'agit donc d'une foi dans l'application des principes de la science dans tous les domaines. Nombre de détracteurs y voient une véritable religion de la science, particulièrement en Occident. Sous des acceptions moins techniques, le scientisme peut être associé à l'idée que seules les connaissances scientifiquement établies sont vraies. Il peut aussi renvoyer à un certain excès de confiance en la science qui se transformerait en dogme. Le courant zététique, qui s'inspire du scepticisme philosophique, essaye d'appréhender efficacement la réalité par le biais d'enquêtes et d'expériences s'appuyant sur la méthode scientifique et a pour objectif de contribuer à la formation chez chaque individu d'une capacité d'appropriation critique du savoir humain, est en ce sens une forme de scientisme.

Pour certains épistémologues, le scientisme prend de toutes autres formes. Robert Nadeau, en s’appuyant sur une étude réalisée en 1984, considère que la culture scolaire est constituée de « clichés épistémologiques » qui formeraient une sorte de « mythologie des temps nouveaux » qui ne serait pas sans rapport avec une sorte de scientisme. Ces clichés tiennent soit à l'histoire de la science, résumée et réduite à des découvertes qui jalonnent le développement de la société, soit à des idées comme celles qui met en avant que les lois, et plus généralement les connaissances scientifiques, sont des vérités absolues et dernières, et que les preuves scientifiques sont non moins absolues et définitives alors que, selon les mots de Thomas Kuhn, elles ne cessent de subir révolutions et renversements.

Enfin, c'est surtout la sociologie de la connaissance, dans les années 1940 à 1970, qui a mis fin à l'hégémonie du scientisme. Les travaux de Ludwig Wittgenstein, Alexandre Koyré et Thomas Kuhn surtout ont démontré l'incohérence du positivisme. Les expériences ne constituent pas, en effet, des preuves absolues des théories et les paradigmes sont amenés à disparaître.

Vulgarisation scientifique

La vulgarisation est le fait de rendre accessible les découvertes ainsi que le monde scientifique à tous et dans un langage adapté.

La compréhension de la science par le grand public est l’objet d’études à part entière ; les auteurs parlent de « Public Understanding of Science » (expression consacrée en Grande-Bretagne, « science literacy » aux États-Unis) et de « culture scientifique » en France. Il s'agit du principal vecteur de la démocratisation et de la généralisation du savoir selon les sénateurs français Marie-Christine Blandin et Ivan Renard. Dans nombre de démocraties, la vulgarisation de la science est au cœur de projets mêlant différents acteurs économiques, institutionnels et politiques. En France, l'Éducation nationale a ainsi pour mission de sensibiliser l'élève à la curiosité scientifique, au travers de conférences, de visites régulières ou d'ateliers d'expérimentation. La Cité des sciences et de l'industrie met à disposition de tous des expositions sur les découvertes scientifiques alors que le centre de culture scientifique, technique et industrielle a « pour mission de favoriser les échanges entre la communauté scientifique et le public. Cette mission s'inscrit dans une démarche de partage des savoirs, de citoyenneté active, permettant à chacun d'aborder les nouveaux enjeux liés à l'accroissement des connaissances ». Le Futuroscope ou Vulcania ou le Palais de la découverte sont d'autres exemples de mise à disposition de tous des savoirs scientifiques. Les États-Unis possèdent également des institutions telles que l'Exploratorium de San Francisco, qui se veulent plus près d'une expérience accessible par les sens et où les enfants peuvent expérimenter. Le Québec a développé quant à lui le Centre des sciences de Montréal.

La vulgarisation se concrétise donc au travers d'institutions, de musées, mais aussi d'animations publiques comme la Nuit des étoiles par exemple, de revues, et de personnalités (Hubert Reeves pour l'astronomie), qu'énumère Bernard Schiele dans Les territoires de la culture scientifique.

Sciences au service de l'idéologie et de la guerre

Pendant la Première Guerre mondiale, les sciences ont été utilisées par l'État afin de développer de nouvelles armes chimiques et de développer des études balistiques. C'est la naissance de l'économie de guerre, qui s'appuie sur des méthodes scientifiques. L'« OST », ou Organisation Scientifique du Travail de Frederick Winslow Taylor est ainsi un effort d'améliorer la productivité industrielle grâce à l'ordonnancement des tâches, permis notamment par le chronométrage. Néanmoins, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la science est le plus utilisée à des fins militaires. Les armes secrètes de l'Allemagne nazie comme les V2 sont au centre des découvertes de cette époque.

Toutes les disciplines scientifiques sont ainsi dignes d'intérêt pour les gouvernements. Le kidnapping de scientifiques allemands à la fin de la guerre, soit par les soviétiques, soit par les américains, fait naître la notion de « guerre des cerveaux », qui culminera avec la course à l'armement de la Guerre froide. Cette période est en effet celle qui a le plus compté sur les découvertes scientifiques, notamment la bombe atomique, puis la bombe à hydrogène. De nombreuses disciplines naissent d'abord dans le domaine militaire, telle la cryptographie informatique ou la bactériologie, pour la guerre biologique. Amy Dahan et Dominique Pestre expliquent ainsi, à propos de cette période de recherches effrénées, qu'il s'agit d'un régime épistémologique particulier. Commentant leur livre, Loïc Petitgirard explique : « Ce nouveau régime de science se caractérise par la multiplication des nouvelles pratiques et des relations toujours plus étroites entre science, État et société. » La conception de ce qu'on nomme alors le complexe militaro-industriel apparaît, en lien très intime avec le politique.

Dès 1945, avec la constatation de la montée des tensions due à l'opposition des blocs capitalistes et communistes, la guerre devient en elle-même l'objet d'une science : la polémologie. Le sociologue français Gaston Bouthoul (1896-1980), dans « le Phénomène guerre », en fonde les principes.

Enfin, si la science est par définition neutre, elle reste l'affaire d'hommes, sujets aux idéologies dominantes. Ainsi, selon les sociologues relativistes Barry Barnes et David Bloor de l'Université d'Édimbourg, les théories sont d'abord acceptées au sein du pouvoir politique. Une théorie s'imposerait alors non parce qu'elle est vraie mais parce qu'elle est défendue par les plus forts. En d'autres termes, la science serait, sinon une expression élististe, une opinion majoritaire reconnue comme une vérité scientifique et le fait d'un groupe, ce que démontrent les travaux d'Harry Collins. La sociologie des sciences s'est ainsi beaucoup intéressée, dès les années 1970, à l'influence du contexte macro-social sur l'espace scientifique. Robert King Merton a montré, dans « Éléments de théorie et de méthode sociologique » (1965) les liens étroits entre le développement de la Royal Society de Londres, fondée en 1660, et l'éthique puritaine de ses acteurs. Pour lui, la vision du monde des protestants de l'époque a permis l'accroissement du champ scientifique.

Science et religion

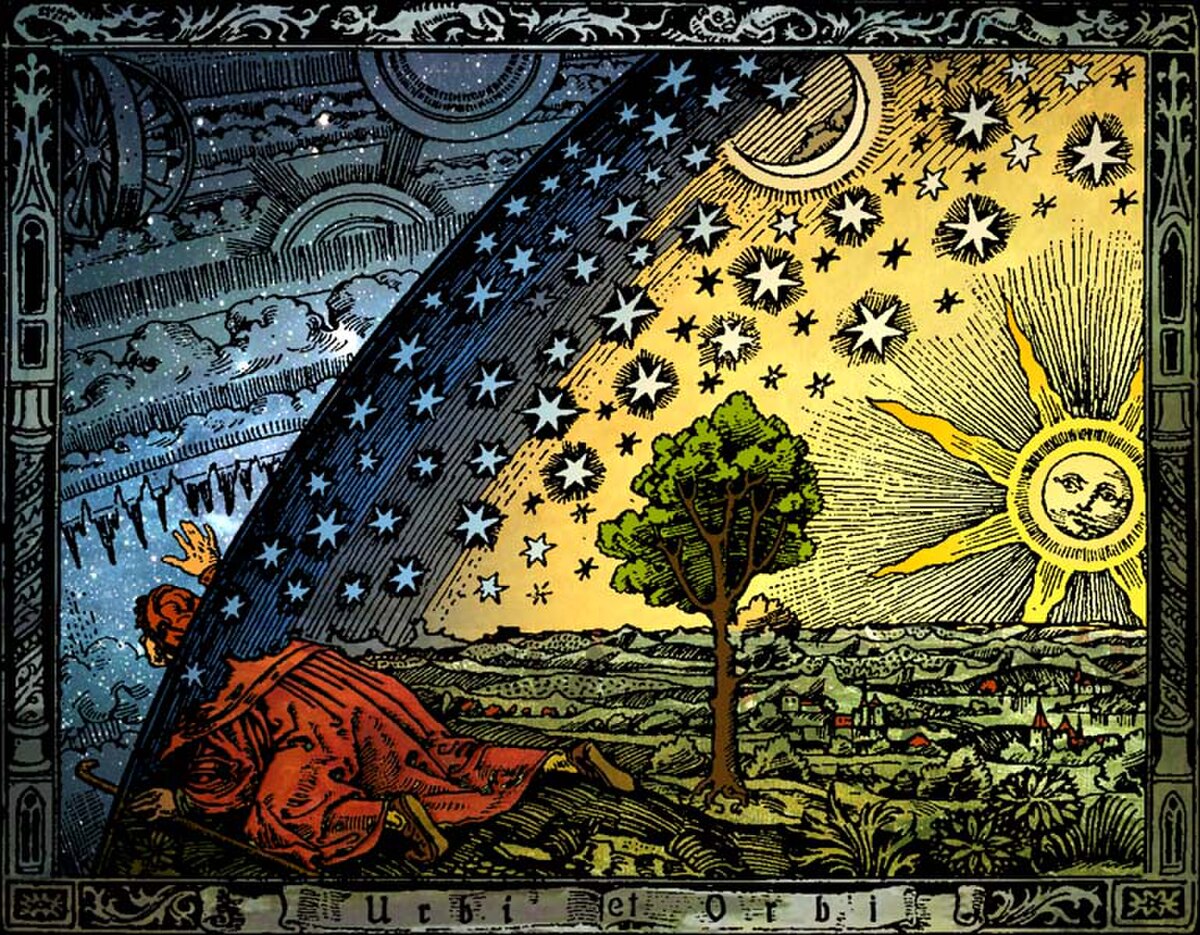

Historiquement, la science et la religion ont longtemps été apparentées. Dans « Les Formes élémentaires de la vie religieuse » (1912), Émile Durkheim montre que les cadres de pensée scientifique comme la logique ou les notions de temps et d'espace trouvent leur origine dans les pensées religieuses et mythologiques.

Le non-recouvrement

La philosophie des sciences moderne a abouti à la nécessité pour la science et la religion de marquer leurs territoires. Le principe aujourd'hui largement accepté est celui du non-recouvrement des magistères. Selon ce principe, la pensée religieuse et la pensée scientifiques doivent poursuivre des buts différents pour cohabiter. La science explique le fonctionnement de l'univers (le « comment ») tandis que la religion propose des croyances qui donnent un sens à l'univers (le « pourquoi »). En grande partie, cette division est un corollaire du critère de réfutabilité de Karl Popper : la science propose des énoncés qui peuvent être mis à l'épreuve des faits, et doivent l'être pour être acceptés ou refusés. La religion propose des énoncés qui doivent être crus sans pouvoir être vérifiés.

Les conflits entre la science et la religion se produisent dès lors que l'une des deux prétend répondre à la question dévolue à l'autre.

Cette violation peut se produire dans les deux sens. La religion empiète sur la science quand des personnes prétendent déduire des textes religieux des informations sur le fonctionnement du monde. Le conflit de ce type le plus évident est celui du créationnisme face à la théorie de l'évolution. Scientifiquement, la création de l'ensemble des êtres vivants en six jours n'est pas tenable. Mais différents courants religieux radicaux défendent l'exactitude du récit de la Genèse (depuis, l'Église catholique, par exemple, a résolu la contradiction apparente en déclarant que ce récit est métaphorique, ce qui assure de ne pas empiéter sur le domaine scientifique).

L'autre cas de violation est celui où on extrapole à partir de données scientifiques une vision du monde tout à fait irréfutable (au sens de Popper), empiétant sur le domaine du religieux. D'ailleurs, les propositions scientifiques doivent rester compatibles avec toutes les croyances religieuses (sauf celles qui violent elles-mêmes la démarcation). Albert Einstein et Paul Dirac utilisent le concept de Dieu en commentant la physique quantique, mais les résultats qu'ils établissent ne dépendent pas de son existence. À l'opposé, la démarche de Richard Dawkins, qui affirme que la science réfute l'existence de Dieu, viole la démarcation.

Histoire

Au sein du christianisme, le procès de Galileo Galilei (Galilée), en 1633, marque le divorce de la pensée scientifique et de la pensée religieuse, pourtant initiée par l'exécution de Giordano Bruno en 1600. Le Concile de Nicée de 325 avait instauré dans l' Église l'argument dogmatique selon lequel Dieu avait créé le ciel et la terre en sept jours. Cependant, des explications scientifiques furent possible dès ce credo, qui ne se prononçait pas sur l'engendrement du monde, œuvre du Christ. Cette lacune théologique permit une certaine activité scientifique au Moyen Âge, dont, en premier lieu, l'astronomie. Le Concile de Trente (1545-1563) autorisa les communautés religieuses à mener des recherches scientifiques. Si le premier pas en faveur de l'héliocentrisme (qui place la Terre en rotation autour du Soleil) est fait par le chanoine Nicolas Copernic, Galilée se heurte à la position de l'Église en faveur d'Aristote, et donc du géocentrisme. Il fallut attendre que Johannes Kepler prolonge les travaux de Galilée et de Tycho Brahe pour faire accepter le mouvement de la Terre. Le procès de Galilée devint le symbole d'une science devenant indépendante de la religion, voire opposée à elle. Cette séparation est définitivement consommée au XVIIIe siècle, pendant les « Lumières ».

Dans la majorité des autres religions, la science n'est pas aussi opposée à la religion dominante. Dans l'islam, la science est favorisée car il n'existe pas de clergé institué ; par ailleurs, le monde est vu comme un code à déchiffrer pour comprendre les messages divins. Ainsi, au Moyen Âge, la science arabo-musulmane prospéra et développa la médecine, les mathématiques et l'astronomie surtout.

Au XIXe siècle, les scientismes posent que la science seule peut expliquer l'univers et que la religion est l'« opium du peuple » comme dira plus tard Karl Marx qui fonde la vision matérialiste de l'histoire. Les réussites scientifiques et techniques, qui améliorent la civilisation et la qualité de vie, le progrès scientifique en somme, bat en brèche les dogmes religieux dans leur totalité, et quelle que soit la confession. Les théories modernes de la physique (la théorie des quanta notamment) et de la biologie (avec Charles Darwin et l'évolution), les découvertes de la psychologie, pour laquelle le sentiment religieux demeure un phénomène intérieur voire neurologique, supplantent les explications mystiques et spirituelles. Cependant, nombre de religieux tentent, comme Pierre Teilhard de Chardin ou Georges Lemaître, d'allier explication scientifique et ontologie religieuse. L'encyclique de 1993, Fides et ratio, de Jean-Paul II reconnaît que religion chrétienne et science sont deux voies vers l'explication du monde.

Au XXe siècle, l'affrontement des partisans de la théorie de l'évolution et des créationnistes, souvent issus des courants religieux radicaux, cristallise le dialogue difficile de la foi et de la raison. Le « procès du singe » (à propos de l'« ascendance » simiesque de l'homme) illustre ainsi un débat permanent au sein de la société civile. Enfin, nombre de philosophes ou d'épistémologue se sont interrogés sur la nature de la relation entre les deux institutions. Le paléontologue Stephen Jay Gould dans « Que Darwin soit! » parle de deux magistères, chacun restant maître de son territoire mais ne s'empiétant pas, alors que Bertrand Russell mentionne dans son ouvrage « Science et religion » les conflits les opposant.