Antarctique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Activités humaines

Population

L'Antarctique ne compte pas d'habitants permanents mais un certain nombre de gouvernements maintient en permanence des équipes dans les diverses stations de recherche présentes sur le continent. Le nombre de personnes qui gèrent et qui secondent la recherche scientifique et les autres travaux sur le continent et ses îles proches varie d'environ 1 000 personnes en hiver à environ 5 000 en été. Beaucoup de ces stations sont pourvues en personnel durant toute l'année mais la majorité des employés qui passent l'hiver en Antarctique arrivent de leur pays d'origine pour des missions d'un an. Une église orthodoxe, ayant ouvert en 2004 à la station russe Bellingshausen, est également occupée par un ou deux prêtres qui alternent tous les ans.

Les chasseurs de phoques anglais et américains furent les premiers résidents semi-permanents des régions proches de l'Antarctique (notamment des zones situées au sud de la convergence antarctique) dont ils se servirent, à partir de 1786, pour passer un an ou plus en Géorgie du Sud. Durant l'époque de la chasse à la baleine, qui dura jusqu'en 1966, la population de cette île variait de plus de 1 000 habitants en été (voire plus de 2 000 certaines années) à environ 200 en hiver. Les chasseurs de baleines étaient principalement norvégiens mais aussi britanniques et japonais. Les principales stations baleinières furent la baie des Baleiniers sur l'île de la Déception, Grytviken, Leith Harbour, King Edward Point, Stromness, Husvik, Prince Olav Harbour, Ocean Harbour et Godthul. Les chefs et les officiers supérieurs des stations baleinières y vivaient souvent avec leur famille. Citons par exemple le fondateur de Grytviken, le capitaine Carl Anton Larsen, un célèbre chasseur et explorateur norvégien qui acquit avec sa famille la nationalité britannique en 1910.

Le premier enfant né au sud de la convergence antarctique est une Norvégienne du nom de Solveig Gunbjørg Jacobsen qui voit le jour à Grytviken le 8 octobre 1913 et dont la naissance est déclarée par le représentant de la magistrature anglaise en Géorgie du Sud. Elle est l'une des filles de Fridthjof Jacobsen, le directeur adjoint de la station baleinière, et de Klara Olette Jacobsen. M. Jacobsen arrive sur l'île en 1904 afin de devenir le directeur de Grytviken ; un poste qu'il assure de 1914 à 1921. Deux de ses enfants sont nés sur l'île.

Emilio Marcos Palma est la première personne née au sud du 60e parallèle sud (la limite du continent selon le traité sur l'Antarctique), et également la première née sur ledit continent, en 1978 à la base Esperanza à l'extrémité de la péninsule Antarctique. Ses parents ainsi que sept autres familles furent envoyées sur ce territoire par le gouvernement argentin qui cherchait à déterminer si la vie de famille y était possible. En 1984, Juan Pablo Camacho voit le jour à la base Presidente Eduardo Frei Montalva et devient le premier chilien né en Antarctique. Plusieurs bases sont aujourd'hui le domicile de familles avec des enfants qui fréquentent les écoles présentes à proximité. Jusqu'en 2009, onze enfants étaient nés en Antarctique (au sud du 60e parallèle sud) : huit à la base antarctique argentine Esperanza et trois à la base chilienne Presidente Eduardo Frei Montalva.

Économie

Bien que de la houille, des hydrocarbures, du minerai de fer, du platine, du cuivre, du chrome, du nickel, de l'or et d'autres minéraux aient été découverts en Antarctique, ils ne sont pas présents en quantités suffisantes pour permettre une exploitation rentable. Le protocole de Madrid de 1991 limite par ailleurs une éventuelle activité liée aux ressources naturelles. En 1998, un accord aboutit à l'interdiction, pour une durée illimitée, d'exploiter les ressources minérales de l'Antarctique. Ce consensus, qui sera réétudié en 2048, limite davantage le développement et l'exploitation économique du continent. La principale activité économique repose sur la pêche et la vente du poisson. En 2000-2001, la quantité de poissons pêchée en Antarctique s'élevait à 112 934 tonnes.

Dans une moindre mesure, les « expéditions touristiques » existent depuis 1957 et sont théoriquement encadrées par le protocole de Madrid. En réalité, elles sont régulées par l'Association internationale des tour-opérateurs antarctiques (IAATO). Tous les navires liés au tourisme ne sont pas membres de l'IAATO mais les adhérents de cette association sont à l'origine de 95 % de l'activité touristique du continent. Les voyages, qui s'effectuent le plus souvent sur des navires de petite ou de moyenne taille, privilégient les sites typiques où la faune et la flore caractéristiques du continent sont facilement accessibles, c'est-à-dire les parties côtières des îles Shetland du Sud et de la péninsule Antarctique. Depuis 2004, environ 27 000 touristes, provenant presque tous de navires de croisière, visitent l'Antarctique chaque année, soit une augmentation de 500 % depuis dix ans. Ce nombre a atteint 37 506 lors de l'été austral 2006-2007. Il pourrait croître jusqu'à 80 000 en 2010.

Récemment, les possibles effets néfastes de l'afflux de visiteurs sur l'environnement et l'écosystème furent un sujet de préoccupations. Un appel à des réglementations plus strictes envers les navires et à la mise en place d'un quota de touristes fut émis par plusieurs écologistes et scientifiques. La première réponse des signataires du traité sur l'Antarctique fut de mettre en place, à travers leur comité pour la protection de l'environnement et leur association avec l'IAATO, d'une part, des directives concernant l'organisation des débarquements des touristes sur les sites visités et d'autre part, l'interdiction ou la restriction d'accès aux sites qui recevaient la plus forte abondance de visites. Les vols touristiques étaient assurés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande jusqu'au crash du vol 901 Air New Zealand sur le mont Erebus qui tua les 257 passagers en 1979. Qantas reprend les vols commerciaux de l'Australie vers l'Antarctique au milieu des années 1990, on compte environ 3 000 « touristes aériens » par an.

Transport

Les transports en Antarctique ont été améliorés par les technologies humaines : les zones isolées et reculées traversées par les premiers explorateurs sont aujourd'hui transformées en des régions plus accessibles au transport terrestre, mais surtout aérien et maritime, plus adapté et plus rapide notamment par l'utilisation de navires brise-glace. L'utilisation de chiens de traîneaux est maintenant interdite car les chiens sont une espèce exotique en Antarctique et par leur statut de superprédateurs sont une menace pour la faune locale.

Recherche

Chaque année, des scientifiques de 27 pays différents effectuent en Antarctique des expériences impossibles à réaliser ailleurs dans le monde. En été, plus de 4 000 scientifiques travaillent dans les stations de recherche. Ce nombre décroît à environ 1 000 en hiver. Certains États y maintiennent en effet une présence humaine permanente ou semi-permanente.

Les chercheurs présents en Antarctique peuvent être des biologistes, des géologues, des océanographes, des physiciens, des astronomes, des glaciologues et des météorologues. Les géologues étudient notamment la tectonique des plaques, les météorites provenant de l'espace et les traces du morcellement du supercontinent Gondwana. Les glaciologues travaillent sur l'histoire et la dynamique des icebergs, de la neige saisonnière, des glaciers et de l'inlandsis. Les biologistes, en plus d'étudier la faune et la flore, s'intéressent à la façon dont les températures rigoureuses et la présence de l'Homme agissent sur l'adaptation et les techniques de survie d'un grand nombre d'organismes. Les médecins ont fait des découvertes concernant la propagation de virus et la réaction du corps aux températures extrêmes. Les astrophysiciens étudient la voûte céleste et le fond diffus cosmologique à la station d'Amundsen-Scott. Beaucoup d'observations astronomiques sont de meilleure qualité lorsqu'elles sont effectuées au sein du territoire Antarctique plutôt qu'à un autre endroit du Globe car l'altitude élevée offre une atmosphère raréfiée. En outre, les basses températures minimisent la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et l'absence de pollution lumineuse permet une vision de l'espace plus nette que n'importe où sur Terre. La glace de l'Antarctique sert à la fois de protection et de milieu de détection pour le plus grand télescope à neutrinos du monde, l'IceCube, construit à 2 kilomètres en dessous de la station d'Amundsen-Scott.

Depuis les années 1970, la couche d'ozone dans l'atmosphère au-dessus de l'Antarctique est un point important des différentes études menées sur le continent. En 1985, trois scientifiques britanniques qui travaillent sur les données qu'ils ont recueillies sur la barrière de Brunt, près de la base antarctique Halley, découvrent l'existence d'un « trou » dans cette couche. En 1998, les données satellites de la NASA montrent que le trou de la couche d'ozone présente une taille plus importante que jamais, couvrant 27 millions de km2. Il a finalement été montré que la destruction de l'ozone était causée par les chlorofluorocarbures émis par l'Homme. Avec l'interdiction des CFC dans le protocole de Montréal de 1989, on estime que le « trou de la couche d'ozone » sera refermé d'ici les cinquante prochaines années.

Financé par la CEE depuis 2006 pour 4 années, ARENA (Antarctic Research, a European Network for Astrophysics) est un programme européen de recherche en astrophysique situé en Antarctique. Soutenu par le CNRS en ce qui concerne la France, et par chaque organe de recherche national des États membres de l'Europe, les recherches s'effectuent principalement à la base antarctique Concordia.

En 2007, selon Mark Meier de l'université du Colorado à Boulder aux États-Unis, la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique ne contribuerait, pour le siècle en cours, qu'à hauteurs respectives de 28 % et 12 % à l'élévation du niveau des mers. Ce serait plutôt les plus petits glaciers, qui, fondant désormais à une vitesse accélérée, contribueraient actuellement à des apports excédentaires de 417 milliards de mètres cubes en eau par an, et devraient rester les plus gros contributeurs jusqu'à la fin du siècle. Alors le niveau marin se sera élevé de 10 à 25 cm.

Bases scientifiques

Les bases ou stations, de l'Antarctique sont les centres stratégiques et logistiques de la recherche scientifique internationale. À l'intérieur de ces infrastructures cohabitent les laboratoires, les lieux de vie (cuisine, chambres, salle médicalisée, etc.) et les locaux techniques (générateur, ateliers, salle de stockage, etc.). Pour des raisons d'accessibilité, elles se situent principalement au Shetland du Sud, en péninsule Antarctique et sur les parties côtières du continent. Seules les bases permanentes Amundsen-Scott (États-Unis), Concordia (France-Italie), Vostok (Russie) et celles estivales Dôme Fuji (Japon), Kunlun (Chine) et kohnen (Allemagne) où se situe le forage du projet EPICA, sont installées sur l'inlandsis. Ces bases sont ravitaillées par avion spécifique et équipé pour atterrir sur des pistes gelées ou bien par bateau pendant l'été austral lorsque le retrait ou la diminution de l'épaisseur de la banquise permet aux navires de s'approcher suffisamment des côtes et d'accoster grâce à des embarcadères de glace comme celui utilisé à la base antarctique McMurdo. Cette base américaine peut loger plus de 1 000 scientifiques, visiteurs et touristes. Construite en 1956, la base Dumont d'Urville est la seule française. « Véritable campus universitaire », une cinquantaine de bâtiments répartis sur 5 000 m2 est occupée par 30 personnes durant l'hiver austral. Un distillateur d'eau de mer est utilisé pour l'eau des sanitaires et les déchets sont soit traités sur place soit ramenés hors du continent. C'est le navire polaire Astrolabe qui assure les rotations. Dans la station américaine Admundsen-Scott est installé un laboratoire de culture hydroponique. Des jeunes arbres, des plantes grimpantes, des légumes-feuilles (salades, choux, etc.) mais aussi des melons et des pastèques y poussent éclairés par des lampes à vapeur de sodium. Les deux bases les plus récentes sont celle chinoise Kunlun et celle belge Princess Elisabeth ouvertes durant l'été 2009. C'est à la même période que la station allemande Neumayer 3 est inaugurée en remplacement de la précédente construite en 1992. Cette nouvelle structure, prévue pour durer 30 années, a coûté 40 millions d'euros. Elle accueille 40 personnes et les recherches se portent sur l'état de la banquise et le niveau des eaux. Le 6 septembre 2007, la Fondation polaire internationale, organisation scientifique basée en Belgique, dévoile le projet de la station Princess Elisabeth, la première base « zéro-émission » du monde qui a pour but d'étudier les changements climatiques. La station préfabriquée, construite lors de l'Année polaire internationale est expédiée par bateau de Belgique jusqu'au pôle Sud vers la fin de l'année 2008 afin de surveiller les conditions naturelles des régions polaires. La construction, le transport et l'équipement de la station auront coûté près de 22 millions d'euros. L'explorateur polaire belge Alain Hubert a déclaré que cette base serait la première de la sorte à produire « zéro émission », ce qui fera d'elle un modèle unique de la façon dont l'énergie devrait être utilisée en Antarctique. L'équipe de conception de la station a été dirigée par le directeur du projet Johan Berte qui mène des recherches en climatologie, en glaciologie et en microbiologie. Le seul moyen d'observer les aurores australes est d'hiverner dans les bases antarctiques. En effet ces réactions lumineuses issues d'éjections de matières coronales ne peuvent pas être vues en dehors du continent.

Météorites

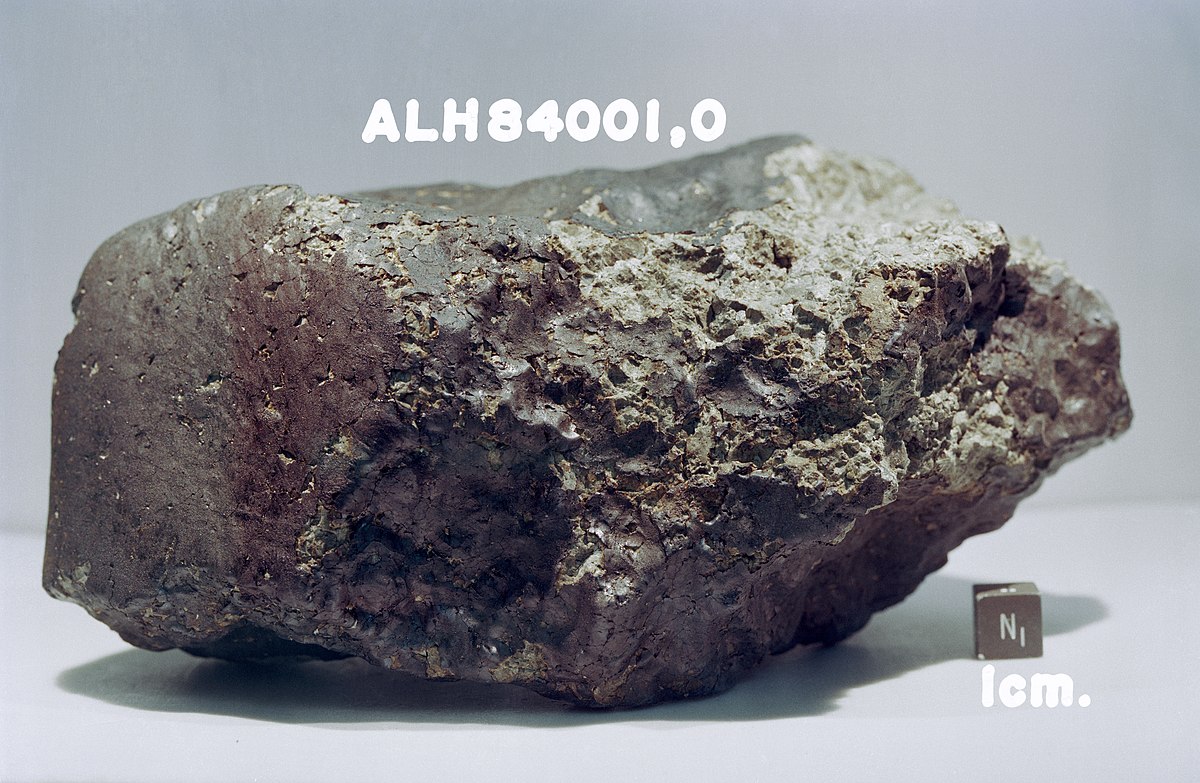

Les météorites, disponibles en quantité sur le continent Antarctique, sont une part importante de l'étude des matières qui se sont formées au début de la conception du système solaire. La plupart viennent probablement d'astéroïdes mais certaines proviendraient de planètes plus importantes. Les premières météorites sont découvertes en 1912. En 1969, une expédition japonaise en découvre neuf dont la majorité est tombée sur l'Inlandsis de l'Antarctique au cours du dernier million d'années. Aujourd'hui, les expéditions scientifiques pour la recherche et la récolte de ces objets célestes sont notamment envoyées dans le cadre du programme ANSMET. Les déplacements de l'inlandsis ont tendance à rassembler les météorites, par exemple au niveau des chaînes montagneuses. Sous l'action de l'érosion, les météorites recouvertes depuis plusieurs siècles par l'accumulation des chutes de neige, sont alors entraînées vers la surface. Comparées à d'autres météorites recueillies en des régions plus tempérées du Globe, celles tombées en Antarctiques sont mieux préservées.

Le grand nombre de météorites recueillies permet de mieux comprendre leur diversité dans le système solaire ainsi que leurs liens avec les astéroïdes et les comètes. De nouveaux types de météorites et des météorites rares y ont été découverts. Certaines d'entre elles ont été éjectées de la Lune voire probablement de Mars à la suite de collisions. Ces spécimens et particulièrement ALH 84001 découvert par une expédition du programme ANSMET, sont au centre de la controverse sur l'éventuelle existence de vie microbienne sur Mars. Les météorites absorbant et réémettant des rayons cosmiques dans l'espace, le temps écoulé depuis leur entrée en collision avec la Terre peut être estimé grâce à des études en laboratoire. Le temps écoulé depuis la chute ou la durée du séjour sur Terre d'une météorite constituent encore des informations qui peuvent être utiles pour les études environnementales de l'inlandsis de l'Antarctique.

En 2006, une équipe de chercheurs l'université de l'État de l'Ohio a utilisé des mesures de la pesanteur réalisées par les satellites GRACE de la NASA pour découvrir le cratère de la Terre de Wilkes de 480 kilomètres de diamètre qui s'est probablement formé il y a environ 250 millions d'années.

Volcanologie

Le continent possède des volcans actifs qui se situent dans sa partie occidentale, en mer de Ross, le long de la péninsule antarctique, sur certaines îles sub-antarctiques comme l'île de la Déception et enfin on observe la présence de volcans sous-marins. C'est au pied du mont Erebus, le volcan en activité le plus austral du monde, qu'est installé le MEVO (Mount Erebus Volcano Observatory), un observatoire volcanologique au sein de la base de recherche géophysique, Lower Erebus Hut. Les chercheurs peuvent s'aider de données satellites fournies notamment par le spectromètre pour imagerie de résolution moyenne, le MODIS, embarqué sur les satellites Terra et Aqua du programme de la NASA, l'Earth Observing System (EOS) ou bien également grâce à l'imagerie haute résolution de la mission de cartographie de l'Antarctique réalisée par RADARSAT. L'activité volcanique du mont Belinda sur l'île Montagu a pu ainsi être confirmée en 2001 grâce à des photographies prises par le MODIS. En janvier 2008, les scientifiques du British Antarctic Survey (BAS) dirigés par Hugh Corr et David Vaughan, s'appuyant sur des images radar réalisées lors d'un levé aérien, annoncent dans le journal Nature Geoscience qu'il y a 2 200 ans, un volcan est entré en éruption sous l'inlandsis de l'Antarctique. Il s'agit de la plus grosse éruption en Antarctique au cours des 10 000 dernières années : des cendres volcaniques ont été retrouvées sur la surface de glace de la chaîne Hudson près du glacier Pine Island.