Gare de Limoges-Bénédictins - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Activités tertiaires

Administration et emploi

300 personnes travaillent quotidiennement à la gare.

Locaux annexes

Les locaux annexes du bâtiment des voyageurs, situés place Maison-Dieu, sont occupés par des bureaux administratifs et les locaux destinés à l'accueil des employés.

Ci-après est présentée la répartition des locaux à l'inauguration du bâtiment. Le sous-sol est composé de deux chaufferies, et de 4 caves, dont deux d'entre-elles sont les locaux du chef de gare et du sous-chef de gare. Le rez-de-chaussée regroupe entre autres des bureaux de dirigeants, des salles de commande. L'entresol accueille d'autres bureaux, la cuisine du buffet et un cabinet médical. Le 1er étage accueille le bureau des renseignements et le buffet de la gare. Au 2nd étage se trouvent les bureaux destinés au service de l'exploitation (chef d'arrondissement notamment). Au 3e étage sont situés les locaux de l'arrondissement exploitation et le logement du chef de gare. Au dernier étage sont regroupés divers logements et la salle des archives.

Commerces

La gare accueille en son sein deux commerces. Un espace presse, Relay, ouvert tous les jours, et un bar-restaurant ouvert tous les jours de 5h30 à minuit, le Buffet de Limoges, qui accueille également diverses manifestations (débats politiques, République des blogs, autres animations comme la vente de la médaille souvenir à l'occasion du 80e anniversaire de la gare).

Histoire

Avant la gare

Avant l'arrivée du chemin de fer

Dans les années 1850, motivé entre autres par la modernisation de l'organisation du système postal, le Second Empire souhaite la mise en place d'une ligne de chemin de fer desservant Limoges, relayant la demande d'une délégation parisienne envoyée en 1842 qui réclamait déjà le passage du chemin de fer dans la ville, même si ce n'est que grâce à l'intervention d'élus locaux à la Chambre des députés que la mention d'un chemin de fer « vers le Centre » fut ajoutée au projet. Devant les réticences liées à la construction d'une ligne dans le relief du Massif central, la municipalité de Limoges avait du subventionner une mission scientifique qui démontra qu'il était possible de prolonger la voie ferrée, et fut contrainte d'intervenir directement auprès de Louis-Napoléon Bonaparte. La tâche est confiée à la Compagnie du Paris-Orléans, une des six sociétés privées du réseau ferroviaire français, qui lors de leur fusion en 1938, donneront la SNCF. Cette compagnie possède alors un réseau de 1 200 km.

L'emplacement de ce qui sera le centre ferroviaire de Limoges est celui occupé par une léproserie, qui donna son nom à l'actuelle place Maison-Dieu, qui jouxtait un monastère bénédictin, reconverti en pensionnat de jeunes filles puis centrale pénitentiaire en 1810, avant d'être remployé comme caserne au début de la IIIe République et d'être démoli en 1952.

Aménagements urbains

Jusqu'à l'arrivée du train, l'actuel secteur du Champ de Juillet qui doit son nom à la révolution de 1830 est encore assez campagnard. Entièrement dévolue aux cultures agricoles jusqu'à la création d'un Champ de Mars vite obsolète, la zone, acquise par la mairie en 1827, est occupée par un champ de foire qui verra la tenue de grandes manifestations, telles l'« Exposition du Centre de la France » en 1858, puis plus tard la Foire-Exposition de Limoges. Cette même année 1858, le paysagiste Eugène Bühler, créateur du parc de la Tête d'Or à Lyon, est chargé de réaménager complètement le Champ de Juillet afin de permettre la création d'une promenade publique . Ce réaménagement prendra en compte l'arrivée du premier baraquement destiné à l'accueil des trains. Pour faciliter l'accès au site, le Conseil municipal vote en 1855 le percement d'une nouvelle voie, sur l'ancien chemin de la Maison Dieu, qui depuis l'Ancien Régime reliait les environs à la place Dauphine à travers le quartier du Pré Papaud, situé entre les actuels avenue de la Libération et boulevard Carnot.

La première gare

Le 2 juin 1856, le premier train, un convoi de marchandises en provenance d'Argenton-sur-Creuse, arrive en gare de Limoges. Une gare qui n'est à l'époque encore qu'une simple baraque de planches. C'est exactement deux semaines plus tard que le tout premier service voyageurs, entre Limoges et Argenton, est ouvert.

En 1858, la première gare en dur est achevée, œuvre de Pierre Louis Renaud, le bâtiment étant auparavant une construction en planches. Les travaux avaient commencé deux ans plus tôt, sur un terrain de 11 hectares acheté à pas moins de 44 propriétaires différents. Le bâtiment est simple, flanqué de deux tours carrées, fait de pierre de Chabenet et orné de sculptures. À l'époque, il faut douze heures pour rallier Paris. En 1861, le statut de terminus est perdu : la voie est prolongée jusqu'à Périgueux, avec l'achèvement de la construction du tunnel long de 1022 mètres, en octobre 1860. Quatre ans plus tard, la rue Armand Barbès, qui relie le Champ de Juillet à la route de Paris (actuelle avenue du Général Leclerc) est percée, et permet de relier aisément la caserne Marceau au champ de manœuvres qui occupe à l'époque le champ de Juillet. La gare est plus ou moins officiellement baptisée Gare d'Orléans, comme l'atteste le plan de 1873 publié dans l'Almanach Ducourtieux, à l'instar de la gare d'Angoulême, les deux stations étant tournées à leur ouverture vers le nord, bien qu'étant exploitées par deux compagnies différentes.

Le 28 juin 1883, est signée une convention par laquelle l'État cède à la compagnie d'Orléans les trois lignes aboutissant à Limoges, précédant d'un an le début des travaux de la construction de la ligne Limoges-Uzerche-Brive.

En 1885, le conseil municipal décide d'agrandir la gare victime de sa fréquentation. Un projet est adopté, et devant les vœux de la municipalité exprimés à la Compagnie, au ministère des Travaux publics et particulièrement au ministère de l'Industrie et du Commerce, face à la situation critique du fonctionnement de la gare elle-même ainsi que des entreprises du bâtiment, les travaux sont lancés fin 1888 pour se terminer en 1891.

En 1893, la ligne Limoges-Brive via Uzerche est mise en service. En 1894, précédant d'un siècle l'intermodalité moderne, les deux gares limougeaudes, Montjovis et les Bénédictins, sont reliées par l'ancienne voie du Dorat. La gare du Puy-Imbert était déjà raccordée à Montjovis depuis 1874. La même année, les départs pour Eymoutiers et Le Dorat sont entièrement transférés de la gare Montjovis à la gare des , alors que ceux pour Angoulême peuvent désormais partir aux aussi des Bénédictins.

Face à l'augmentation du trafic et de l'activité économique, de nombreux aménagements sont opérés sur la gare au début du XXe siècle. En 1908 sont engagés des travaux d'agrandissement du dépôt, prévoyant notamment un élargissement de la rotonde, et en 1910, le bâtiment est doté de quatre nouveaux guichets pour la distribution des billets.

La nouvelle gare

Les projets

L'ouverture de nouvelles lignes et l'accroissement économique et démographique de Limoges rendent de nouveau et rapidement la première gare, jugée « indigne » de la ville, étroite et incommode. Le gouvernement envoie même une lettre en 1908 invitant la Compagnie à procéder à l'étude d'une nouvelle gare. La chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne soutient rapidement un projet de gare en surélévation, qu'elle juge comme « répondant le mieux à la situation topographique de l'édifice et au bon fonctionnement des services, voyageurs, bagages et marchandises, comment au point de vue de l'avenir de la ville ». Face à ces avis, un appel à projets est lancé par la mairie.

| Nom | Architecte | Date | Principales caractéristiques | Devis estimatif du projet (en francs) |

|---|---|---|---|---|

| Projet « A » | 1908 | Allongement du bâtiment existant Transfert de la halle aux messageries sur la route d'Ambazac | 4 760 000 | |

| Projet « B » | Lanna | 1908 | Déplacement de la gare Aménagement de 8 voies avec trottoirs et passages souterrains | 10 260 000 |

| Projet « C » | 1910 | Gare en surélévation Grand hall de départ/arrivée Cour où aboutissent le cours Bugeaud et l'avenue de la Gare Passage de l'avenue des Coutures au-dessus des halles aux marchandises | 7 630 000 | |

| Projet « D » | Mabille | 1910 | Nouvelle gare au niveau de la place Maison-Dieu | 10 460 000 |

| Projet « E » | 1911 | Agrandissement du bâtiment existant | 9 413 000 | |

| Projet « F » | 1912-1915-1917 | Gare en surélévation avec campanile Divers aménagements relatifs à la structuration globale des installations ferroviaires entre la gare Montjovis et la gare des Bénédictins, demandés par la municipalité par incitation du ministère des Travaux publics | 13 206 000 | |

| Projet « G » | 1913 | ? |

Le 29 novembre 1908, la Compagnie d'Orléans fait parvenir à la mairie de Limoges deux projets relatifs à un agrandissement de la gare existante : les projets « A » et « B ». Vraisemblablement élaborés à la hâte, ces deux projets sont d'emblée rejetés par la ville de Limoges, qui écarte également en 1910 le projet « C », très critiqué, qui est le premier prévoyant une gare en surélévation. Les projets « C » et « D », présentés au public par des maquettes installées dans l'hôtel de ville courant 1910, jugés trop coûteux, lassent la mairie qui semble se désintéresser de l'idée d'une nouvelle gare. C'est pourquoi elle décide en conseil le 24 octobre 1910 de laisser le choix du projet qui répondra le mieux aux besoins à la Compagnie d'Orléans.

Le projet « E », adressé à la mairie le 6 juillet 1911, prévoit un agrandissement de la gare actuelle. Peu enthousiasmé par le coût (9 413 000 francs, soit le double du premier projet d'agrandissement de 1908, évalué à 4 760 000 francs), le conseil municipal adopte néanmoins le projet le 23 août. Mais le ministère des Travaux publics persiste à défendre l'idée d'un projet plus ambitieux, et c'est pourquoi il laisse le choix entre l'exécution du projet « E » sans contribution de la Ville, ou un projet prévoyant en plus d'une nouvelle gare, des aménagements au niveau de la gare Montjovis, et dont le financement serait partagé entre la Compagnie (à hauteur de 9 824 000 francs, soit près de 75 %) et la mairie. Il s'agit donc ni plus ni moins que du projet « F » que le ministère semble vouloir imposer.

Ce projet, qui laisse entrevoir les grandes lignes de la gare qui sera construite au final, n'est pas du goût de la ville, qui par la voix de son maire Émile Dantony, le rejette violemment. Le conseiller municipal Rougier fait remarquer la dangerosité d'un tel bâtiment pour la défense nationale, car la gare souterraine pourrait facilement être détruite. Le conseiller municipal Gach déplore le coût qui équivaudrait au prix de l'hôtel de ville et de la préfecture réunis. La puissante corporation des bouchers s'insurge également contre un projet qui serait susceptible d'aggraver la situation économique déjà compromise de la ville. Malgré l'élection du socialiste Léon Betoulle à la mairie le 19 mai 1912, fervent défenseur du projet en surélévation, le dossier du projet dit « G » (« F » amélioré) semble écarté. En 1915, le conseil municipal demande à la Compagnie de trouver une nouvelle solution qui viendrait prendre les grandes lignes du projet « F », et qui ferait que le nouvel édifice devrait contribuer à un embellissement urbain.

Ce projet semble s'imposer avec l'ajout de travaux supplémentaires au niveau de la gare Montjovis, comme prévu par le ministère dès 1911, et par l'élargissement entre autres du faubourg de Paris (actuelle avenue du général Leclerc) et de la rue Grange-Garat (rue Victor Thuillat). En novembre 1917, la mairie est convenue d'apporter une contribution de 700 000 francs, par la suite rehaussée à 900 000 francs, et doit également réaliser un emprunt de 6 240 000 francs pour la réalisation de l'ensemble des travaux. Le conseil général présente une contribution de 260 000 francs. Le projet semble enfin bouclé, après dix ans d'atermoiements.

La construction

Le 21 novembre 1918, la ville de Limoges et la Compagnie du Paris-Orléans signent l’accord de construction, sur l'idée d’un jeune architecte de 34 ans, Roger Gonthier (1884-1978), associé à l'ingénieur-en-chef Julien. Le 2 avril 1919, la station des chemins de fer départementaux est transférée à la gare Montjovis, créant de cette façon ce qui deviendra au milieu du siècle la gare routière des Charentes. Les échanges de terrain et quelques expropriations sont effectués entre 1919 et 1923.

Les travaux, confiés à la société des Grands travaux de Marseille et à l'entreprise Dufour-Constructions générales, débutent en mars 1924, et durent jusqu'au début de l'année 1929. Bâtie sur un sol marécageux remblayé avec la construction de la première gare (le rocher se trouve parfois à plus de 10 mètres de profondeur !), il faut plus d'un an et 6 775 m² de béton avant que les fondations sortent de terre. Parallèlement, Roger Gonthier est chargé en 1924 de redessiner le jardin du Champ de Juillet en préparation à l'accueil du bâtiment.

Les limougeauds visitent en nombre le chantier. Au total, le chantier nécessite plus de 10 000 m3 de béton, 1 800 t d'acier et 2 800 m3 de pierres, et mobilise 200 ouvriers, en majorité des italiens. Il a été décidé durant la phase de projet que la gare soit bâtie en surélévation au-dessus des voies, pour permettre d'atténuer la coupure dans la morphologie urbaine provoquée par le passage du faisceau des voies ferrées. Le 8 avril 1929, la première gare des Bénédictins est finalement démolie, 71 ans après son inauguration.

Le projet s'inscrit dans un vaste mouvement de constructions de gares ferroviaires monumentales, telles la gare Saint-Charles de Marseille ou la nouvelle gare de la Rochelle.

Inauguration et réception

Le premier voyageur prend son billet le 18 mai 1929 à six heures du matin. La nouvelle gare est inaugurée le 2 juillet de cette année, mais l'évènement passe plutôt inaperçu à l'échelle nationale, en partie effacé par les rebondissements de l'affaire Barataud. D'autant plus que la gare et son architecture ne font pas l'unanimité. Une aversion déjà présente avant la construction : ainsi, en 1912, un conseiller municipal avait craint avec la mise en service de la gare la naissance d'un « danger national » en cas de guerre, ajoutant qu'« il serait facile de faire sauter cette gare souterraine et d’interrompre ainsi, à l’heure de la mobilisation, la circulation des trains sur l’une de nos lignes stratégiques les plus importantes ». Telle la Tour Eiffel, le monument est affublé de surnoms peu glorieux : on la compare à un « colosse à mille pattes », un « bloc de saindoux que les charcutiers exposent dans les vitrines à Noël » ou à « une grosse pendule qui aurait égaré un de ses candélabres ». Certains dénoncent son « style munichois » et son campanile en forme de « minaret », comparant la gare à celle d'Oran, inaugurée en 1906. Une chanson est même inventée par des étudiants :

« Quand on observ' ce monument,

En l'détaillant soigneusement,

On s'aperçoit ma chère,

Qu'on l'a bien loupé.

Il est mastoc et trop épais,

on dirait un immens' pâté

De sable et puis de pierre.

La verrière en haut,

Vraiment peut-on trouver ça beau :

On dirait la boss' d'un chameau,

Ou bien d'un dromadaire. (...) »

L'écrivain et journaliste limougeaud André Thérive, s'avère être un fervent opposant à la gare, puisque pendant sa construction, en 1926, il écrit :

« Gare cyclopéenne, à la mode de 1910 et bâtie vingt ans trop tard, avec beffrois et nefs pachydermiques, rampes praticables, escaliers, passages souterrains, à l'instar de ce qui est le plus laid en France. »

— André Thérive, in Le Limousin, 1926.

La critique est visiblement d'autant plus importante que l'Europe, malgré la réussite économique des années 1920, semblait globalement avoir perdu ses illusions de la Belle Époque dans le conflit de 1914-1918.

L'implantation de la gare renforce l'activité industrielle de la ville, et contribue donc à l'élan démographique et économique de Limoges, incarné par la construction de la Cité ouvrière des Coutures par Roger Gonthier en même temps que celle de la gare.

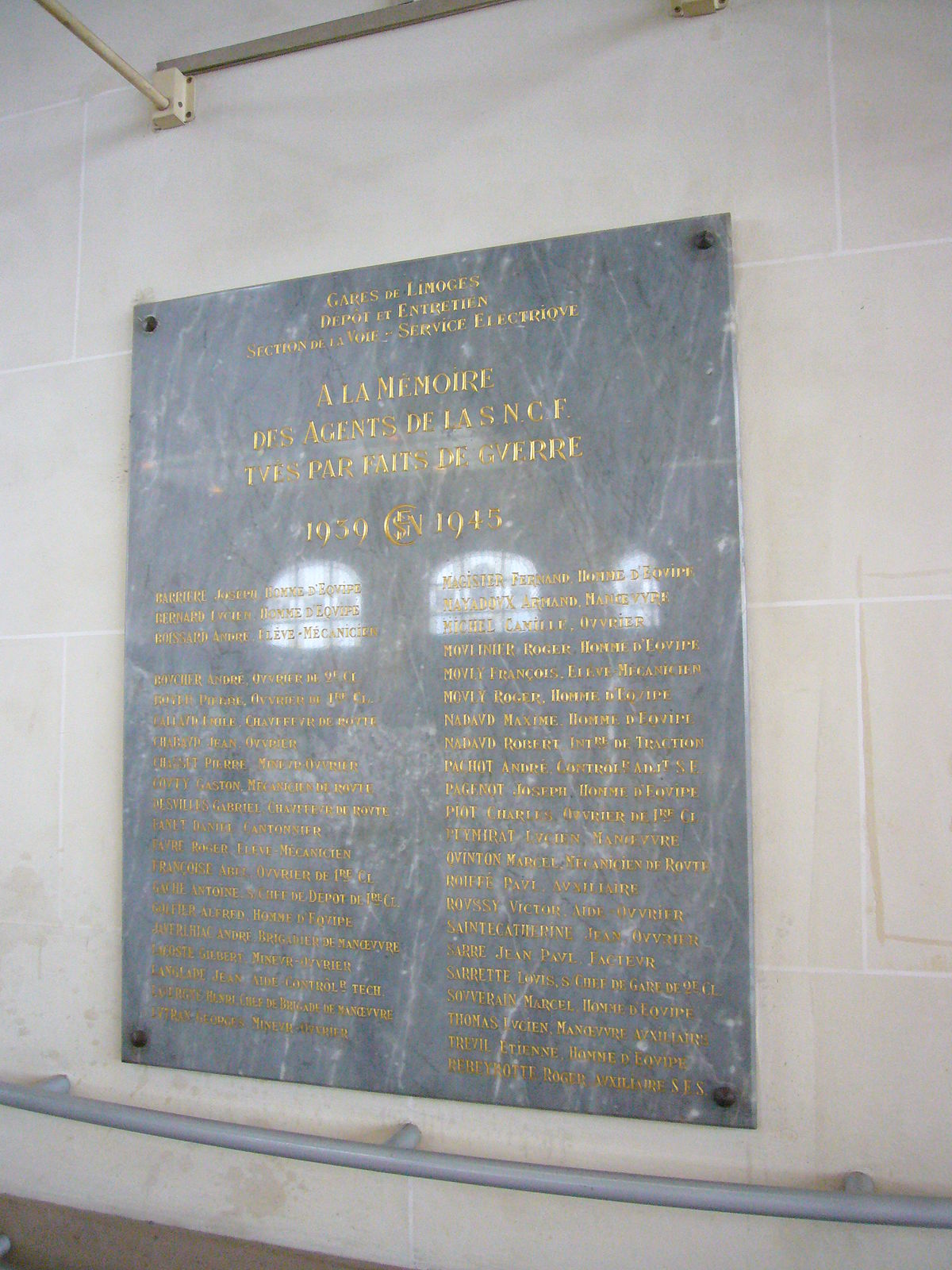

Seconde guerre mondiale

Le 19 juin 1940, la gare est bombardée par des avions italiens, sans dégâts. Entre 1942 et 1945, elle est occupée par les troupes allemandes. Avec l'invasion de la zone libre par les nazis en novembre 1942, des cheminots allemands sont envoyés à Limoges. Ils sont en liaison permanente avec la Transport-Kommandantur. Pendant cette période, les cheminots français font de la résistance à l'Occupant dans la coupole même de la gare, au sein du Groupe Fer, dirigé par Paul Vives-Caillat alias Pévécé. Ils installent à l'insu des forces d'Occupation un émetteur-récepteur au niveau des horloges du campanile, ce qui permettra notamment d'avertir la Royal Air Force, conduite par le Group Captain Leonard Cheshire, de la situation relative de l'usine Gnome et Rhône, dont le site est désormais occupé par RVI, qui produit alors des moteurs destinés à la Luftwaffe, bombardée dans la nuit du 9 février 1944. Le 23 juin 1944, de nouveaux bombardements touchent la gare de triage du Puy-Imbert.

Les Allemands utilisèrent aussi un passage routier souterrain comme abri de défense passive, situé sous les voies, et qui reliait auparavant la route d'Ambazac à l'avenue de Locarno, aujourd'hui muré en partie. Le panneau « Réservé à la Wehrmacht » (nur für Wehrmacht) est toujours présent.

Après 1950

Le 21 mai 1951, un incendie déclenché par un ouvrier brûle une partie de la toiture de ce qui est encore le pavillon de sortie des voyageurs. Le sinistre, bien que rapidement éteint, entraîne des réparations coûteuses.

Limoges acquiert la tenue d'une ville de portée nationale avec les nombreuses liaisons qui sont créées : Lyon et Bordeaux en 1870, Genève et La Rochelle en 1957, par le biais de wagons-couchettes, la mise en service du fameux « Capitole », le 28 mai 1967, qui est à l'époque le train le plus rapide de France, avec 200 km/h en vitesse de pointe, reliant la capitale régionale à Paris en moins de trois heures, soit, assez paradoxalement, le même temps que quarante ans plus tard.

Le 20 mai 1968, alors que le trafic ferroviaire est très perturbé par le mouvement relatif aux évènements de Mai 68, les cheminots de la gare hissent sur le campanile de la gare le drapeau rouge, au moment-même où se tient un meeting intersyndical sur le parvis. La gare de Limoges devient donc un des symboles de la lutte des gauchistes de la ville, et plus généralement des protestations syndicales. Ainsi, en 1979, lors des cérémonies d'inaugurations des nouvelles infrastructures de la gare, installées à l'occasion des 50 ans du bâtiment, sont perturbées par des manifestations, notamment autour de la venue du ministre des Transports Joël Le Theule. De plus, la place Maison-Dieu, située au pied de la gare, semble depuis lors le lieu où se terminent les cortèges des manifestations habituelles.

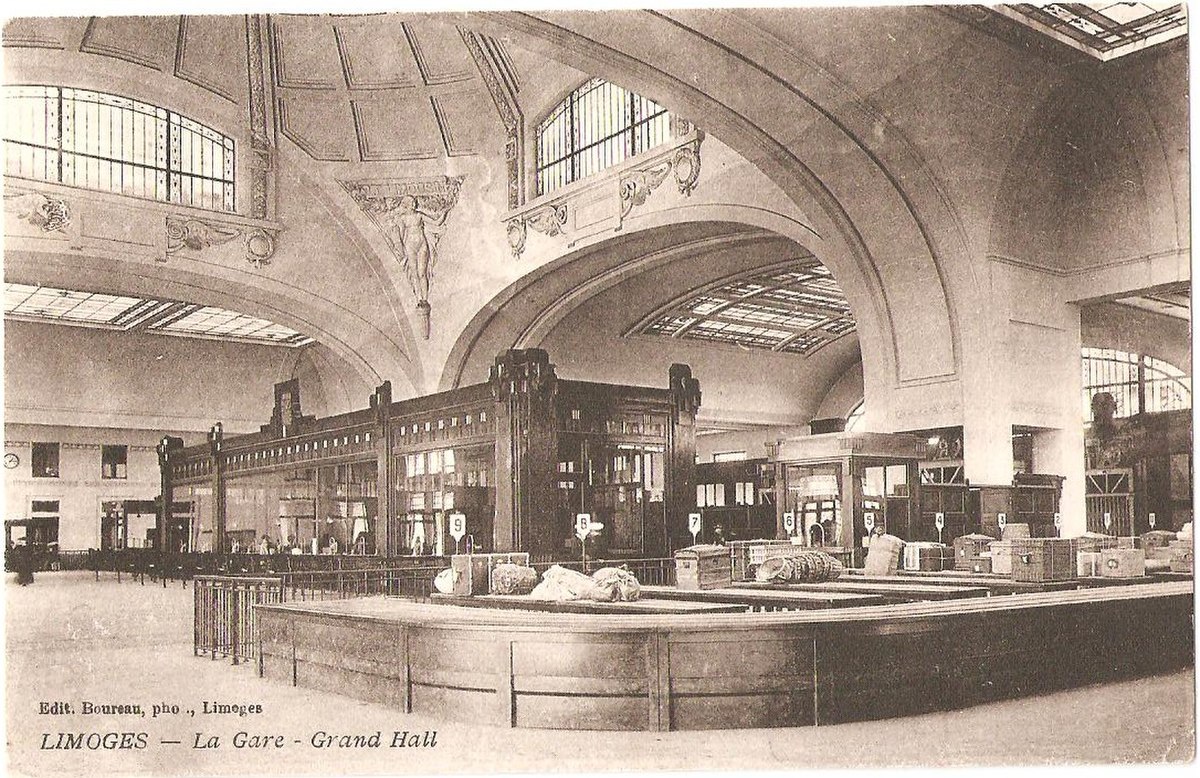

La gare est classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 15 janvier 1975. En 1979 ont lieu la réhabilitation et la modernisation du grand hall, avec notamment la suppression du mobilier en bois. Peu après, à l'occasion du 50e anniversaire du bâtiment, un reportage est spécialement réalisé par FR3. Le paratonnerre est mis aux normes en juillet 1980.

Malgré la fin du transport vapeur en 1970, le déclin de l'activité ferroviaire est sensible à partir du début des années 1990, avec la suppression de la desserte de Limoges par la liaison La Rochelle-Genève, l'arrêt du « Capitole », et la persistance de temps de parcours identiques à ceux connus des décennies auparavant.

Depuis 1999, à l'instar des autres sites construits au XXe siècle et classés monuments historiques (comme à Limoges le théâtre de l'Union, le pavillon du Verdurier ou l'Opéra-théâtre), la gare détient le label « Patrimoine du XXe siècle ».

L'incendie de 1998

Le jeudi 5 février 1998 vers 13h20, le dôme principal de la gare est victime d'un incendie, dû à une malveillance lors de travaux d'entretien. Construit en cuivre, il fond et s'effondre. Les sapeurs-pompiers font appel à des renforts d'Ambazac, Pierre-Buffière, Saint-Junien, puis devant l'ampleur du sinistre, de Charente et de Corrèze.

Le trafic, très perturbé, n'est pas complètement interrompu ; les convois sont arrêtés en dehors du bâtiment. Le courant électrique est coupé dès 13 h 30, rétabli partiellement dans l'après-midi et complètement le lendemain matin. Les trains ont recours à la traction diesel.

Le travail des pompiers est rendu pénible par la situation du feu entre le dôme en cuivre et le plafond, la hauteur, la fumée, le vent et la chaleur. En milieu d'après-midi, le haut du toit s'embrase par appel d'air. Les soldats du feu sont contraints d'employer deux grandes lances supplémentaires et d'arracher les plaques du dôme pour accéder au feu. Les hommes du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), sollicités, doivent surveiller le gel du toit, et sablent les parties touchées.

On déplore trois blessés légers dans les équipes de sauvetage, qui parviennent à éteindre complètement le feu dans la soirée. Mais les dégâts sont considérables, auxquels s'ajoutent bien évidemment une facture très élevée (25 à 30 millions de francs). La population entière de la ville est profondément attristée par le sinistre.

Il sera décidé de reconstruire la coupole à l'identique. Les travaux sont confiés aux compagnons et artisans de la région. Le dôme est ainsi recouvert d'un bouclier en bois, d'un filet de protection, eux-mêmes couverts par une « cloche » d'échafaudages. Des bungalows sont installés place Maison-Dieu pour permettre la vente des billets, jusqu'à la réouverture de la gare le 25 février. Les travaux sont terminés à la fin 1999. Les travaux qui ont résulté de l'incendie sont visibles : la coupole refaite a une teinte beaucoup plus foncée que la coupole d'origine.

La gare dans le XXIe siècle

Le centre intermodal d'échanges de Limoges

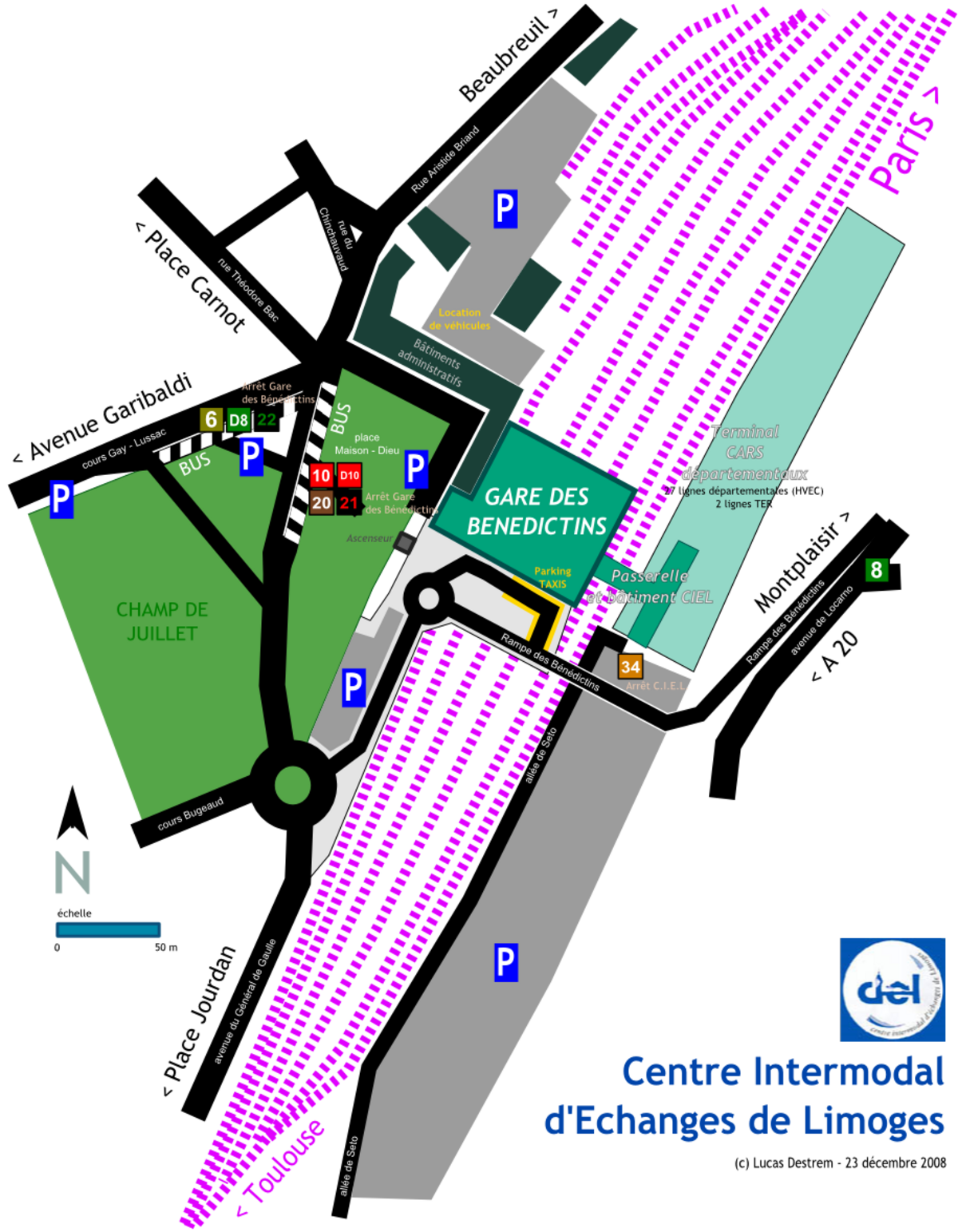

Depuis septembre 2000, la gare accueille le CIEL (Centre intermodal d’échanges de Limoges) qui s'est traduit par la construction d'un terminal routier pour les autocars des transports départementaux de la RDTHV (Haute-Vienne en car), et la réorganisation des arrêts des lignes de transports urbains de la STCL.

Ce projet, dans sa genèse puis dans sa réalisation, est en fait apparu comme une conjonction d’opportunités. Au début des années 1990, le Service national de messagerie (Sernam) modernise son site en libérant une partie de la place occupée par la gare de marchandises. La place et l'occasion laissées sont alors saisies par le Conseil général de la Haute-Vienne, qui souhaite implanter une nouvelle gare routière. En 1994, un protocole d'accord pour la modernisation des transports collectifs départementaux envisageant la création d'un pôle intermodal, est signé entre les acteurs locaux potentiels (SNCF, conseil général, conseil régional, syndicat intercommunal d’organisation des transports, mairie de Limoges, CCI et les représentants de l'État).

| Partenaire | Montant | Part (%) |

|---|---|---|

| Conseil général | 2,21 | 21,2 |

| Ville de Limoges / SIOTAL | 2,21 | 21,2 |

| État | 1,83 | 17,5 |

| SNCF | 1,83 | 17,5 |

| Conseil régional | 1,37 | 13,1 |

| Union européenne (FEDER) | 0,91 | 8,7 |

| Chambre de commerce et d'industrie | 0,08 | 0,8 |

| Total | 10,44 | 100 |

La même année, une étude de faisabilité commandée à la Société de Contrôle et d’Exploitation des Transports Auxiliaires (SCETA) met en évidence les points du projet à étudier et développer, tout en proposant une évaluation du financement. En 1996, une convention-cadre est ratifiée pour la réalisation du projet. Le coût total de l'opération est évalué à 68,5 millions de francs. Chacun des acteurs du projet contribue à la constitution de l'enveloppe, et un comité de pilotage et un comité technique sont réunis dans l'optique des définir les attributions de chacun dans le futur pôle.

Afin de trouver un maître d'oeuvre global pour la réalisation des travaux qui englobent en plus du volet strictement « transports », un réaménagement du site de la gare et de ses environs, un concours d'urbanisme est organisé. Le cabinet nantais TETRARC, qui a par la suite réalisé entre autres le centre de la préhistoire des Eyzies-de-Tayac et le pavillon de la France à Hanovre, remporte ce concours. Les acteurs insistent également sur la communication (exposition itinérante, lettre d’information, ...) pour faire connaître le projet au public.

Après avoir défini le financement des différentes missions du pôle et l'organisation des maîtrises d'ouvrage, les partenaires s'accordent sur la gestion du site (reconductible sur 5 ans), définissent précisément les missions et les conventions de gestion censées optimiser les relations entre partenaires de la gestion.

En janvier 1999, le Sernam, encore filiale de la SNCF, entreprend dans une phase de modernisation, la destruction de ses anciens hangars à marchandises situés en bords de voie, non loin de la cité des Coutures. A la place laissée par les bâtiments, reconfigurés dans la zone industrielle Nord, un grand parking est aménagé.

Avec l'ouverture du CIEL, les comités en place pendant la phase de projet et de réalisation sont maintenus. Le comité de pilotage se donne comme mission de suivre et évaluer le fonctionnement du centre intermodal. Le comité technique, lui, piloté par le conseil général et la SNCF, élargi aux exploitants, s'attache à la gestion et la résolution des problèmes fonctionnels.

- Liste des réseaux routiers desservant le CIEL :

- Réseau STCL (réseau urbain de Limoges) : 6D810D1020212234

- Réseau Haute-Vienne en car : Lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 40/41, 50, 55, 60, 70, 80, 81

- Réseau TER Limousin :

Lignes 7, 9

Nouveaux projets

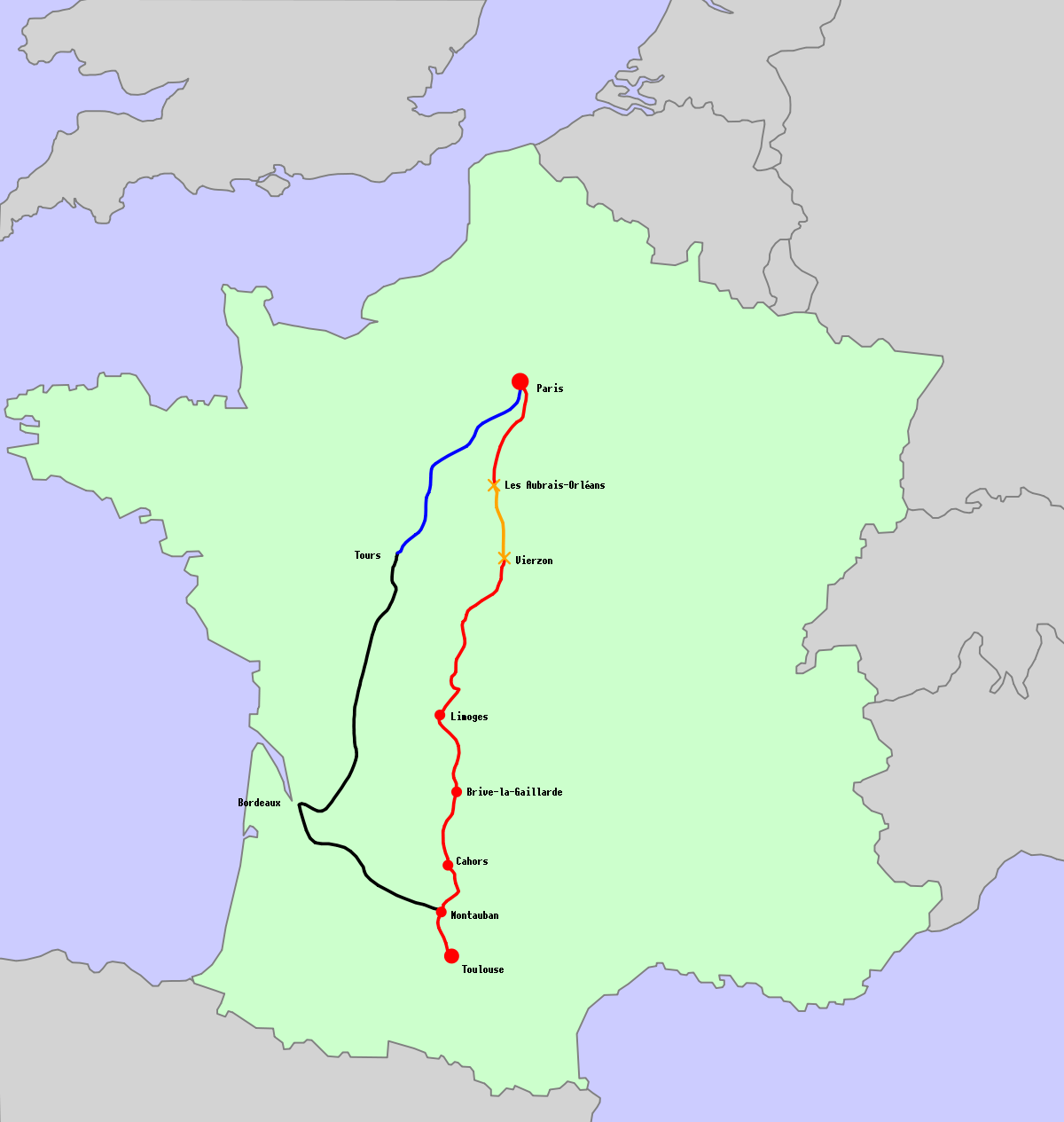

Devant le progressif désengagement des avancées ferroviaires dans le centre de la France, les conseils régionaux du Centre, du Limousin et de Midi-Pyrénées soutenaient depuis les années 1990 l'idée d'un train pendulaire entre Paris et Toulouse, via Orléans et Limoges. Le projet, baptisé POLT, de la première lettre de chacune des grandes villes desservies, soutenu par la plupart des élus locaux, n'a pas été retenu par le gouvernement Raffarin, lors du Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003. Les régions concernées annoncent un recours au Conseil d'État. La mise en place d'une liaison TGV desservant Limoges est alors repoussée à 2025.

Le premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui avait jugé le premier projet « irréaliste », a par la suite évoqué, en février 2004, dans une lettre à l'ancienne première dame de France et actuelle conseillère générale de Corrèze Bernadette Chirac, soutien important du projet POLT, la mise en route d'une « ligne ferroviaire à grande vitesse entre Limoges et Poitiers », et assuré que « [des] études préliminaires de ce projet [seraient] engagées au deuxième trimestre 2004, afin que la ligne soit mise en service dès 2014 ».

En janvier 2008, seule la région Midi-Pyrénées obtient le remboursement des crédits d'études du projet POLT.

Le projet de LGV Poitiers-Limoges est ainsi lancé.

L'arrivée du TGV à l'horizon 2017 pourrait entraîner une mutation des quartiers environnant. Profitant du départ définitif et total de l'armée de Limoges d'ici à 2011, le député-maire Alain Rodet a évoqué la possibilité de faire du terrain de la caserne Marceau, un quartier d'affaires respectant la norme Haute qualité environnementale, avec hôtellerie, bureaux, entreprises du tertiaire, tout cela passant nécessairement par une destruction des bâtiments de la caserne.

Dans les premières années du nouveau siècle, la gare se dote de systèmes facilitant l'accès aux usagers handicapés ou ayant du mal à se déplacer : ainsi, un dispositif de « boîtes à coucou » à l'usage des malvoyants ou des guichets spécialement aménagés ont été mis en place.

Le projet Métrolim est régulièrement sorti des cartons, il s'agit d'utiliser les voies qui irriguent Limoges pour mettre en place un type de desserte péri-urbaine.