National Aeronautics and Space Administration - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les programmes spatiaux de la NASA

Le programme spatial habité

Le programme spatial habité de la NASA est début 2010 en pleine restructuration après l'annulation du programme Constellation et l'arrêt confirmé des navettes spatiales fin 2010. La NASA va devoir durant quelques années s'appuyer lourdement sur ses partenaires pour poursuivre le programme de la station spatiale internationale et en particulier sur l'agence spatiale russe. Le programme COTS n'a pas encore débouché et ne sera manifestement pas prêt à temps pour ravitailler la station spatiale internationale fin 2010. Prenant acte des problèmes de développement rencontrés par le vaisseau Orion, la NASA a décidé de confier début 2010 à des opérateurs privés la relève des équipages : elle a sélectionné le 1er février dans le cadre du programme CCDev les sociétés Boeing et Sierra Nevada Corporation : ces deux sociétés doivent développer un moyen de transport (vaisseau spatial et lanceur) permettant d'amener les astronautes à bord de la station spatiale internationale et d'assurer leur retour sur Terre. La construction des lanceurs du programme Constellation est arrêté mais le développement du vaisseau Orion se poursuit mais début 2010.

Le programme scientifique

Le programme scientifique représente 26% du budget 2011 soit un peu plus de 5 milliards de dollars.

L'exploration du système solaire

Pour 2011 la NASA projette de consacrer 1 486 millions de dollars soit 8% de son budget aux missions d'exploration du système solaire. En 2010, 11 sondes sont en opérations et 5 sondes spatiales doivent être lancées d'ici 2013 (un peu plus d'une sonde par an) : le rover martien MSL, l'orbiteur Juno (pour Jupiter) et l'orbiteur lunaire GRAIL en 2011, l'orbiteur martien MAVEN et l'orbiteur lunaire LADEE en 2013. Les différents projets sont pris en charge par six programmes distincts qui regroupent des missions ayant des destinations et des coûts homogènes.

Le programme des planètes extérieures (Outer Planets Program) se limite en 2010 à la mission Cassini-Huygens lancée en 1997 qui étudie Saturne et ses lunes depuis 2004. Cette mission très ambitieuse (3,3 milliards de dollars dont 2,6 pris en charge par la NASA) menée en coopération avec l'Agence spatiale européenne devrait être prolongée jusqu'en 2017. Une autre mission extrêmement sophistiquée, EJSM, menée en coopération avec les agences spatiales européenne, japonaise et russe est aujourd'hui en phase de pré-étude et son financement estimé à 4,5 milliards de dollars n'est pas encore bouclé. Son objectif est l'étude de Jupiter et de ses lunes en particulier d'Europe.

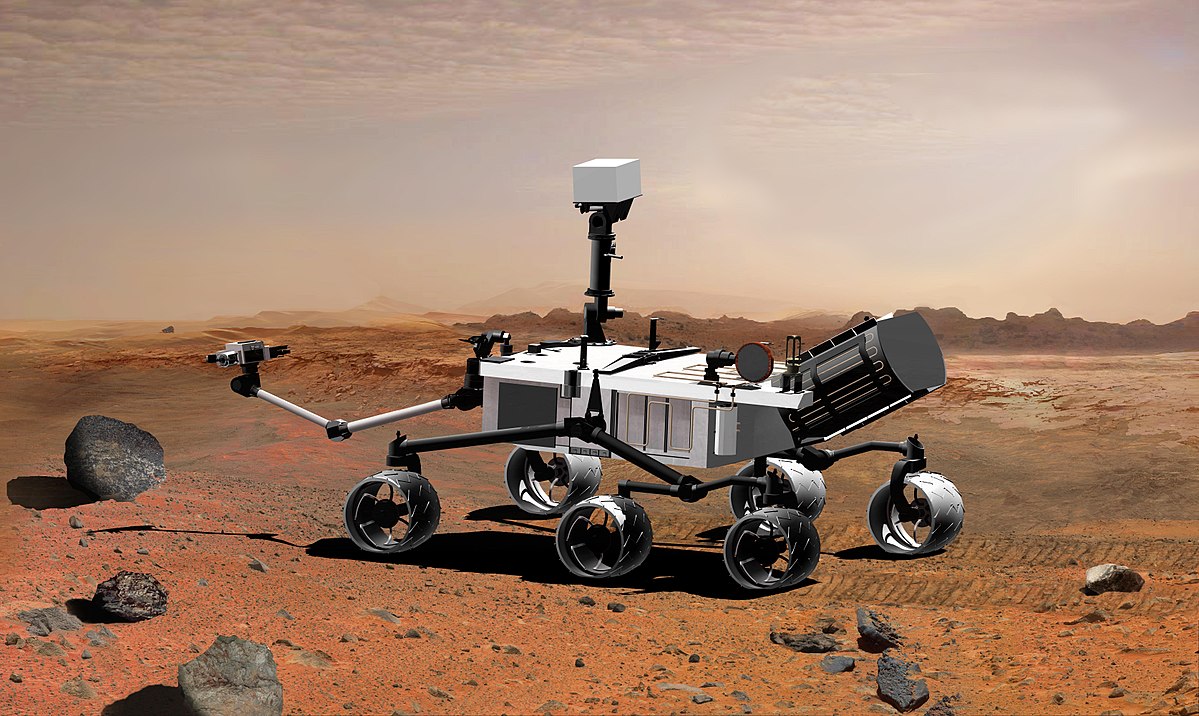

La planète Mars fait l'objet d'un programme dédié. Trois missions sont en cours. Mars Odyssey est un orbiteur qui étudie depuis 2002 la géologie de Mars et recherche en particulier la présence de traces d'eau. MRO est un orbiteur lourd (plus de 2 tonnes), embarquant une caméra particulièrement puissante, qui est entrée en service en 2006 et dont la mission principale est d'établir une cartographie détaillée de Mars. Les deux rovers MER, Spirit et Opportunity poursuivent leur mission d'exploration au sol entamée en 2004 qui a été prolongée de nombreuses fois. Spirit, qui s'est enlisé en 2009, fonctionne désormais comme une station fixe. Deux nouvelles missions sont en cours de préparation. Mars Science Laboratory (rebaptisé Curiosity), rover de 775 kg (contre 185 kg pour les rovers MER) qui doit arpenter la planète Mars en emportant 70 kg d'instruments scientifiques, est le projet le plus complexe et le plus coûteux (1,7 milliards de dollars) des dix dernières années. Il doit aider les scientifiques à déterminer si la vie a pu exister sur Mars et à affiner l'étude du climat et de la géologie de la planète. Son lancement initialement prévu en 2009 a été repoussé en 2011. MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) est un orbiteur qui doit être lancé vers Mars en 2013 pour étudier son atmosphère. Enfin la NASA prévoit de lancer des missions à l'horizon 2016-2018 en coopération avec l'Agence spatiale européenne notamment dans le cadre du projet ExoMars.

Le programme New Frontiers regroupe des missions ambitieuses dont le coût est néanmoins inférieur à 700 millions USD. La première mission de ce programme, New Horizons, a été lancée en 2006 et doit étudier Pluton et les confins du système solaire qu'elle devrait atteindre en 2014. Juno, dont le lancement est planifié pour 2011, doit se placer sur une orbite polaire autour de Jupiter pour étudier le champ magnétique de la planète. La mission suivante doit être choisie en 2011 parmi trois candidates : Venus In-Situ Explorer un atterrisseur chargé d'étudier la composition et les caractéristiques de la surface de Vénus, Lunar South Pole-Aitken Basin Sample Return dont l'objectif est de rapporter sur Terre un échantillon de la croûte lunaire ancienne qui serait extraite près du pôle sud lunaire et Comet Surface Sample Return qui ramènerait sur Terre des échantillons du noyau d'une comète prélevés à un ou plusieurs endroits du noyau ainsi que dans la queue de la comète.

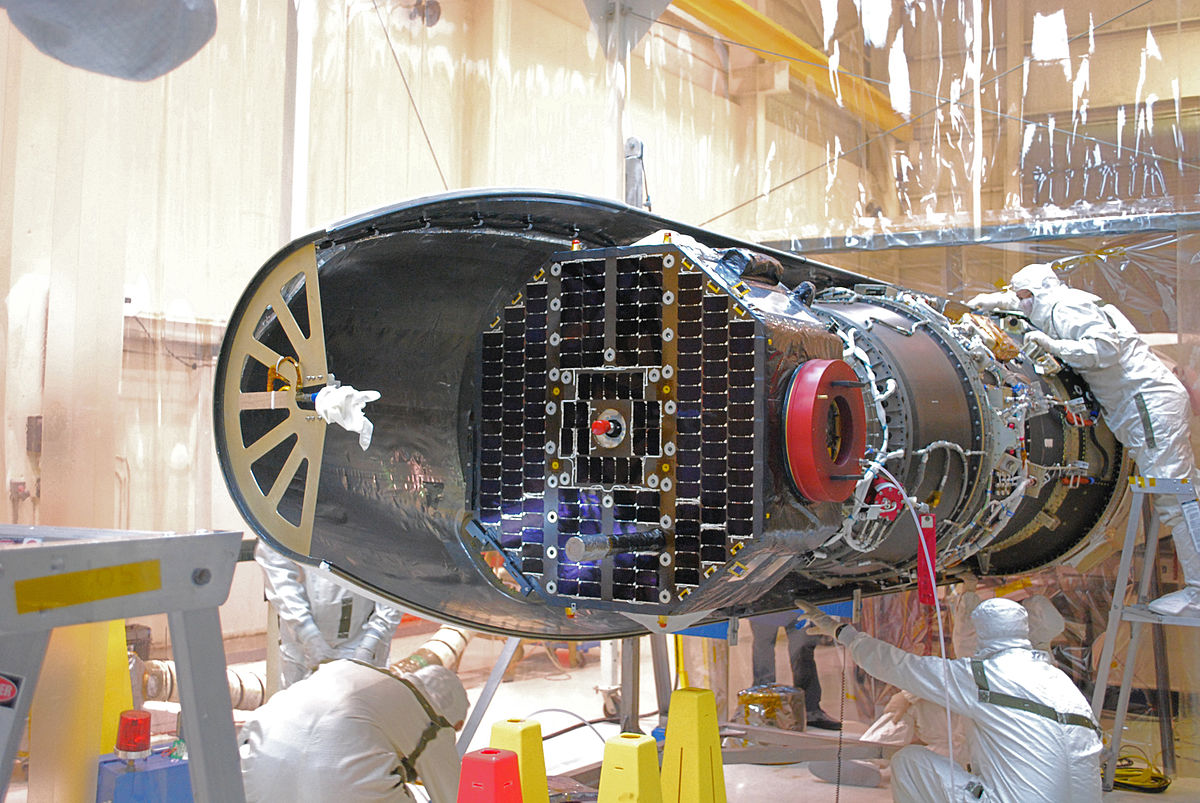

A côté de missions complexes, coûteuses et longues à mettre au point mais de ce fait rares, la NASA développe dans le cadre du programme Discovery des missions dont le coût doit être inférieur à 425 millions de dollars et dont le délai de développement ne doit pas excéder 36 mois. Le nombre d'instruments scientifiques est réduit et le développement est confié à une seule équipe. Les missions Discovery opérationnelles sont la sonde MESSENGER, lancée en 2008, qui doit se mettre en orbite autour de Mercure en 2011 pour l'étudier et la cartographier, Dawn lancé en 2007 qui doit se placer en orbite autour des astéroïdes Vesta puis Cérès pour les étudier, Stardust qui dans le cadre de la mission secondaire NExT doit photographier la comète Tempel 1, Deep Impact qui dans le cadre de la mission secondaire DIXI doit s'approcher de la comète Hartley 2 en novembre 2010, Moon Mineralogy Mapper (M3), instrument embarqué sur la sonde lunaire indienne Chandrayaan-1 dont la mission s'est achevée en 2009 mais dont les données sont en cours d'analyse et ASPERA-3, un instrument embarqué sur la sonde Mars Express qui étudie l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère de la planète Mars. La sonde GRAIL, dont le lancement est prévu en 2011, doit étudier précisément le champ gravitationnel et la structure interne de la Lune. Deux projets ont été sélectionnés récemment : le développement de l'instrument Strofio, qui doit analyser l'atmosphère de Mercure et qui sera embarqué sur la sonde BepiColombo de l'Agence spatiale européenne et l'instrument LaRa, destiné à analyser la structure interne de Mars, dont la sonde porteuse n'a pas encore été désignée.

Les missions vers les petits corps du système solaire (programme Recherche et Analyse) regroupent les participations américaines à la mission européenne Rosetta et à la mission japonaise Hayabusa (mise à disposition du réseau de télécommunications à longue distance Deep Space ainsi que la surveillance des objets géocroiseurs. Plusieurs petites sondes spatiales ont été lancées ou vont être lancées vers la Lune. Elles devaient, entre autres, accompagner le programme Constellation. Désormais ces missions ont pour seul objectif d'accroître la connaissance sur notre satellite. Ce sont les sondes LRO qui a entamé ses observations depuis l'orbite lunaire en 2009, LADEE, un orbiteur qui doit étudier l'atmosphère ténue de la Lune et doit être lancé en 2013 et enfin la participation au projet international ILN un projet de réseau de stations lunaires au sol chargées de recueillir des données géophysiques aujourd'hui en phase d'étude.

L'astronomie spatiale

Début 2010 la NASA dispose de 16 télescopes et observatoires spatiaux opérationnels et prévoit de lancer NuSTAR en 2012, JWST en 2014 et un instrument embarqué sur la sonde japonaise ASTRO-H en 2014. Les fonds affectés à l'astronomie spatiale en 2011 représentent 6% du budget soit 1 076 millions $.

Le télescope spatial Hubble est le plus connu des télescopes spatiaux de la NASA : bien que lancé en 1990 il doit rester en activité encore plusieurs années grâce à la dernière opération de maintenance effectuée à l'aide de la navette spatiale en 2009. Pour les études portant sur l'histoire de l'univers il est assisté par le télescope infrarouge Spitzer lancé en 2003 qui doit être rejoint en 2014 par le JWST : ce télescope infrarouge doté d'un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre est un projet international lourd de 4,5 milliards de $ dont 3,5 pris en charge par la NASA. Celle-ci a également une participation majeure dans le télescope européen Herschel lancé en 2009. Le deuxième projet en cours, SOFIA, est un télescope infrarouge aéroporté développé avec l'agence spatiale allemande et installé à bord d'un Boeing 747.

Plusieurs observatoires spatiaux de la NASA recueillent des données permettant de répondre à des questions fondamentales sur les origines de l'univers : Chandra télescope à rayons X lancé en 1999 et GLAST observatoire de rayons gamma développé avec plusieurs autres agences spatiales et lancé en 2008. La NASA est un des participants de l'observatoire européen Planck lancé en 2009 qui étudie le fond diffus cosmologique dans le domaine des micro-ondes. La NASA évalue en 2010 trois nouvelles missions : LISA en coopération avec l'agence spatiale européenne pour l'observation des ondes gravitationnelles, JDEM consacré à l'observation des effets de l'énergie sombre et IXO observatoire co-financé par JAXA et ESA dédié à l'étude des trous noirs.

Le télescope Kepler, lancé en 2009 est dédié à la recherche d'exoplanètes. La NASA utilise également pour cette recherche le télescope terrestre Keck dont elle est l'un des propriétaires. Deux autres missions sont à l'étude : SIM observatoire spatial utilisant les techniques d'interférométrie et un instrument dédié qui équipe le télescope terrestre Large Binocular Telescope.

Plusieurs télescopes toujours actifs ont contribué à la mise au point de nouvelles technologies : SWIFT est un observatoire en ondes gamma lancé en 2004. WMPA étudie depuis 2001 le fond diffus cosmologique dans le domaine des micro-ondes. GALEX est un télescope ultraviolet lancé en 2003. Enfin la NASA est un co-participant du télescope rayons X japonais Suzaku lancé en 2005. WISE, lancé en décembre 2009 pour une mission de 6 mois, effectue une cartographie des sources infrarouges à la recherche des galaxies les moins lumineuses, des étoiles froides situées dans la banlieue terrestre et des astéroïdes qui se trouvent dans le système solaire. Plusieurs autres projets sont à différents stades d'avancement : NuSTAR dédié à la détection des trous noirs par observation du rayonnement X doit être lancé en 2012. GEMS est en phase d'évaluation. La NASA doit fournir le spectromètre du télescope japonais ASTRO-H dont le lancement est planifié en 2014.

La NASA met également en oeuvre des ballons-sonde de grand diamètre (100 mètres) volant à une altitude de 35 km pour tester le comportement des équipements des véhicules spatiaux dans des conditions proches de celles du vide spatial et pour effectuer des recherches scientifiques dans le domaine de l'astrophysique et de l'étude du Soleil.

L'étude du Soleil de l'héliosphère et de la magnétosphère

Début 2010 la NASA dispose de 17 satellites opérationnels consacrés à l'étude du Soleil, de l'héliosphère et de la magnétosphère en comptant SDO lancé en février et projette de lancer RBSP en 2012 et MMS en 2015. Le budget 2011 représente 642 millions de dollars soit 3% du budget total.

L'observatoire solaire ACE lancé en 1993 étudie l'ensemble des radiations et participe à la surveillance de l'activité solaire. SOHO mission conjointe avec l'ESA lancée en 1995 est le principal observatoire utilisé pour la météorologie spatiale et doit rester en activité jusqu'en 2013. Installé au point de Lagrange L1 ce satellite a également découvert un grand nombre de comètes. GEOTAIL n'est plus opérationnel mais ses données sont en cours d'analyse. Le satellite WIND lancé en 1994 étudie le vent solaire et la magnétosphère depuis le point de Lagrange L1 et doit rester en exploitation jusqu'en 2013. TIMED lancé en 2001 étudie l'influence du Soleil sur la thermosphère et la mésosphère terrestres, doit rester en activité jusqu'en 2014. RHESSI lancé en 2002 est dédié à l'étude des éruptions solaires en activité jusqu'en 2013. Les sondes Voyager participent également à l'étude de l'héliosphère.

Plusieurs missions regroupées sous l'intitulé Live with a star sont principalement chargées d'étudier l'interaction entre l'activité solaire et l'atmosphère terretre. L'observatoire solaire SDO a été lancé début 2010. Les satellites jumeaux RBSP lancés en 2012 doivent étudier les mécanismes à l'oeuvre dans les ceintures de Van Allen. Deux missions sont en cours de développement dans le cadre du programme : SPP, dont le lancement est programmé pour 2018, étudie le Soleil à faible distance (10 rayons solaires) tandis que SOC, projet mené par l'agence spatiale européenne, doit étudier les interactions entre la surface solaire, la couronne solaire et l'héliosphère intérieure depuis une distance de 45 rayons solaires. DSX est un petit satellite destiné à mettre au point des méthodes permettant de minorer l'influence des éruptions solaires sur les satellites. BARREL désigne un ensemble d'expériences scientifiques embarquées sur des ballons-sonde prévu en 2013 pour compléter les données recueillies par les satellites RBSP.

Le comportement du plasma solaire est étudié par plusieurs missions. Les deux satellites jumeaux STEREO en activité depuis 2007 étudient notamment les éjections de masse coronale. La NASA a embarqué trois instruments sur le satellite japonais Hinode (Solar B) lancé en 2006 qui étudie la relation entre la couronne solaire et le champ magnétique du Soleil. Le satellite MMS qui doit être lancé en 2014 étudiera les reconnexions du champ magnétique à proximité de la magnétosphère terrestre.

La thématique comporte également des missions caractérisées par un cycle de développement court (Small et Medium Explorer). IBEX, lancé en 2008, étudie l'interaction entre le vent solaire et les vents solaires des autres étoiles. TWINS B complète depuis 2008 les observations réalisées par le satellite jumeau TWINS A lancé précédemment et fournit une image tridimensionnelle de la magnétosphère terrestre. Les cinq petits satellites THEMIS (Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) lancés en 2007 ont permis de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les tempêtes de la magnétosphère. CINDI (Coupled Ion-Neutral Dynamics Investigation) est une expérience scientifique embarquée sur un satellite de l'Armée de l'air qui étudie le rôle des ions neutres sur la formation des champs électriques dans la haute atmosphère terrestre. AIM lancé en 2007 étudie la formation des nuages de haute altitude dans les régions polaires. Deux petites missions sont programmées IRIS étudie le transfert d'énergie entre la couronne solaire et le vent solaire et doit être lancé en 2013. GEMS, un télescope rayons X qui doit étudier les champs magnétiques autour des trous noirs, doit être lancé en 2014.

Les sciences de la Terre

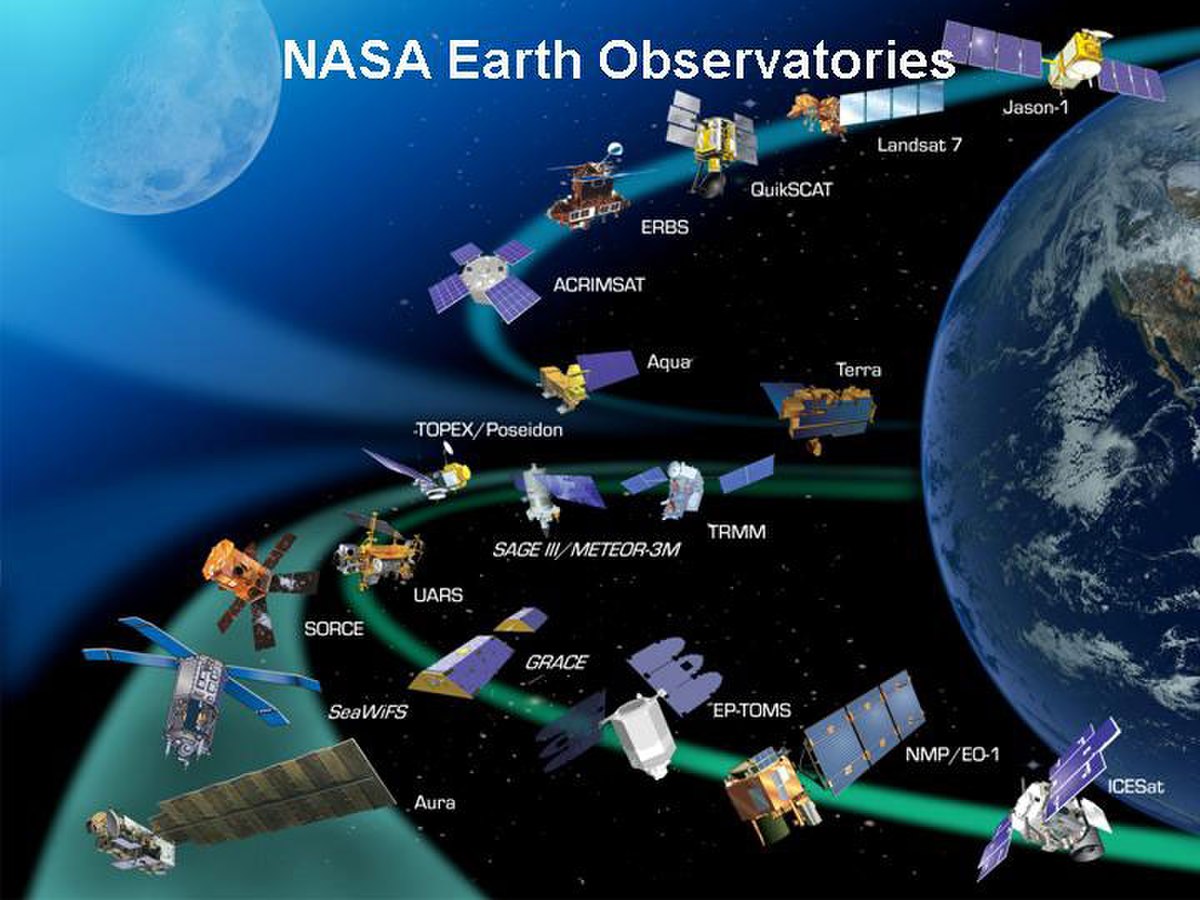

Début 2010 la NASA dispose de 15 satellites opérationnels consacrés à l'étude de la Terre et du climat. L'agence doit lancer les satellites Glory en 2010, NPP en 2011, LDCM et GPM en 2013, SMAP en 2014 et enfin ICESat-2 en 2015. D'autre part le satellite OCO perdu lors de son lancement en 2009 doit être reconstruit et lancé en 2013. Le budget 2011 représente 1 802 millions $ soit 9% du budget total.

La NASA dispose d'importantes équipes de chercheurs dont les travaux portent sur la modélisation du système Terre et qui exploitent les données recueillies par les différents moyens spatiaux et aéroportés mis en oeuvre par la NASA. Celle-ci possède le plus important système de stockage informatique de données scientifiques de la planète qui doit absorber les 4 téraoctets de données supplémentaires fournis chaque jour par les satellites. Pour ses activités la NASA dispose d'un super-ordinateur (Pleiades) acquis en 2008 et comportant 40 000 processeurs qui se classe au sixième rang par sa puissance. Les activités de recherche et la logistique associée représente 25% du budget de la NASA consacré aux sciences de la Terre.

Les missions du programme Earth Systematic Missions ont pour objectif d'effectuer des collectes systématiques de données qui sont ensuite redistribuées à un grand nombre d'utilisateurs internes et externes. Dix satellites sont actuellement opérationnels :

- Aqua lancé en 2002 mesure les caractéristiques des nuages et l'humidité présente au sol et dans l'atmosphère.

- Aura lancé en 2004 mesure la quantité d'ozone, de vapeur d'eau, de monooxyde de carbone, de méthane, d'ozone et de CFC présent dans l'atmosphère.

- Terra développé avec le Japon et le Canada et en fonction depuis 2000 évalue notamment la photosynthèse, les aérosols, le bilan radiatif ainsi que la quantité de monoxyde de carbone.

- TRMM est un satellite développé conjointement avec le Japon et lancé en 1997 qui mesure l'intensité et la distribution des précipitations.

- ACRIMSat lancé en 1999 mesure le flux lumineux en provenance du Soleil.

- QuikSCAT est une mission lancée en 1999 qui mesure la vitesse et la direction du vent au-dessus des océans.

- Earth Observing-1 lancé en 2002 et toujours opérationnel a permis de qualifier de nouveaux instruments utilisés pour l'observation de la Terre.

- ICESat lancé en 2003 mesure la masse de la glace présente au niveau des pôles et les caractéristiques des nuages présents à ces lattitudes.

- SORCE lancé en 2003 mesure les différentes radiations qui atteignent l'atmosphère terrestre.

- L'instrument Ocean Surface Topography Mission (OSTM) embarqué sur le satellite Jason-2 développé conjointement avec le CNES et lancé en 2008 mesure de manière précise la hauteur des océans permettant de mesurer les courants et la quantité de chaleur stockée.

- GRACE développé avec l'agence spatiale allemande et lancé en 2002 mesure le champ de gravité terrestre.

Plusieurs satellites sont à des stades divers de développement. GPM est un satellite développé conjointement par la NASA et la JAXA qui doit être lancé en 2013 et qui doit effectuer les mesures de précipitations assurées jusque-là par TRMM en fin de vie. Glory qui doit être lancé en 2011 mesure la distribution et les caractéristiques des aérosols d'origine naturelle ou artificielle. LDCM, lancé en 2012, est un projet conjoint avec l'US Survey qui doit prendre le relais de la longue série des satellites Landsat (mesure des ressources terrestres, évaluation des catastrophes). NPP, projet conjoint avec la NOAA et le DOD lancé en 2011, doit permettre de valider les instruments qui seront utilisés par les futurs satellites météorologiques. ICESat-2 doit prendre le relais en 2015 de ICESat pour la mesure des calottes de glace polaires. Des campagnes de mesures aéroportées seront assurées par la NASA pour assurer la continuité entre la fin de vie de ICESat et le lancement du nouveau satellite. SMAP, qui effectue des mesures d'humidité du sol de la surface terrestre et de l'état des sols (gel-dégel), doit être lancé en 2014. Le spectromètre Stratospheric Aerosol and Gas Experiment (SAGE III) doit être installé en 2013 dans la station spatiale internationale.

A plus long terme (lancements prévus en 2017), le satellite CLARREO doit permettre de détecter rapidement les variations climatiques tandis que DESDynI utilise une combinaison de lidar et de radar pour estimer les déformations du sol terrestre, la dynamique de la couverture des glaces ainsi que l'évolution de la biomasse<.

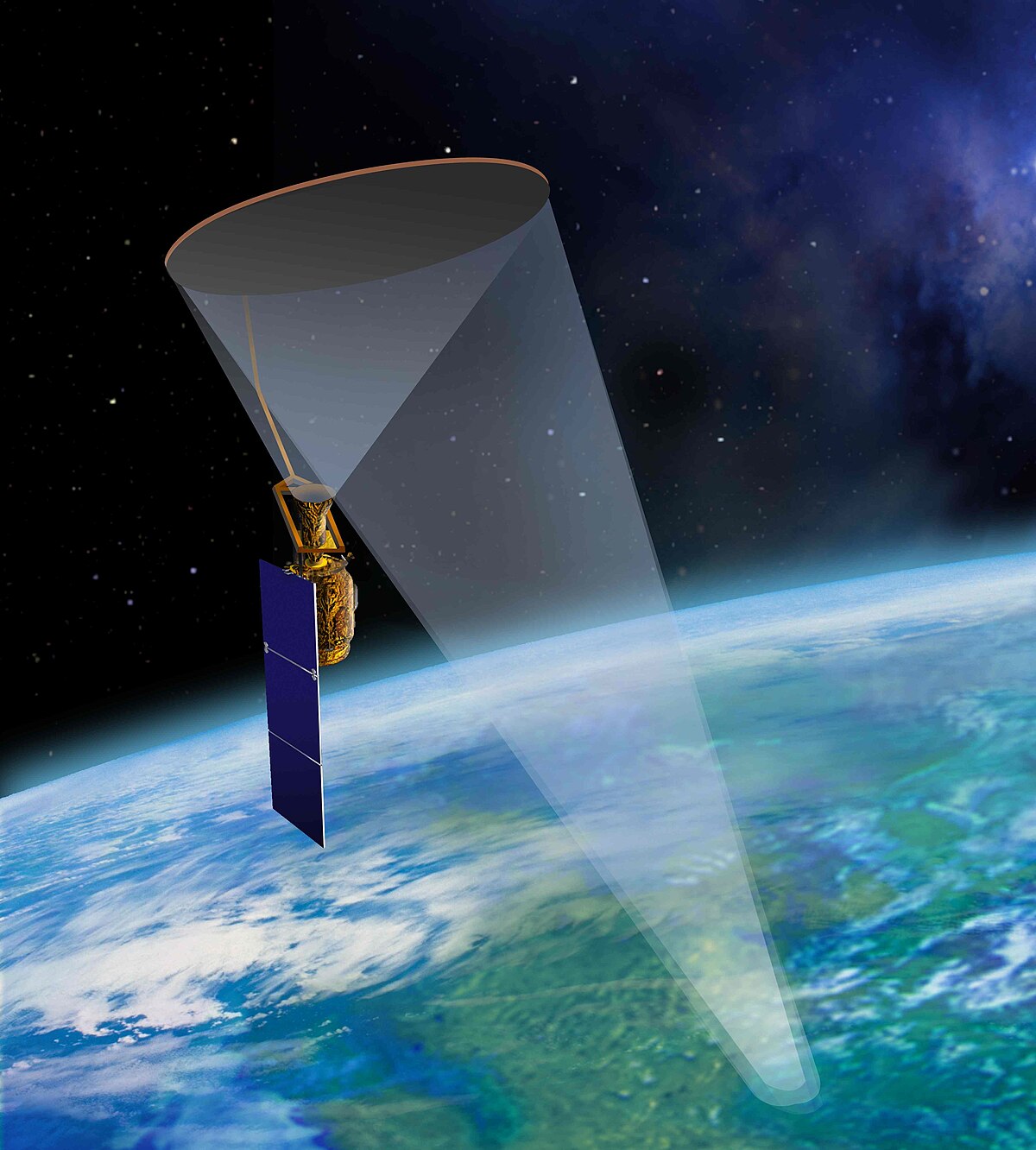

Le programme Earth System Science Pathfinder regroupe des missions à cout modéré aux objectifs scientifiques plus ciblés que le programme Earth Systematic Missions. Deux satellites sont opérationnels :

- CloudSat lancé en 2006 mesure les caractéristiques des nuages pour permettre une meilleure compréhension du rôle des nuages épais dans le bilan radiatif de la Terre.

- CALIPSO lancé en 2006 mesure la distribution verticale des aérosols et des nuages en utilisant un lidar.

Le satellite OCO perdu lors de son lancement en 2009 doit être reconstruit et lancé en 2013. Aquarius est un instrument embarqué sur le satellite argentin SAC-D qui doit mesurer les variations saisonnières et annuelles de la salinité des océans et leur influence sur la circulation des eaux océaniques. Son lancement est prévu en 2011.

La recherche spatiale

Le programme Space Technology a pour objectif de mettre au point des concepts avancés applicables au spatial. Ces recherches sont lancées et financées, entre autres, par plusieurs programmes d'encouragement à l'innovation qui concernent des équipes internes ou des partenaires ou sociétés externes. Le programme est doté d'un budget en 2011 de 572 millions $ soit 3% du total.

Pour ses missions d'exploration du système solaire la NASA a plusieurs projets consacrés à la propulsion spatiale dont le financement est rattaché à celui des sondes spatiales. L'agence met au point le moteur ionique à xénon NEXT (NASA's Evolutionary Xenon Thruster) dans le cadre d'un programme qui devrait aboutir en 2013. L'agence a également un programme d'étude sur le propulseur à effet Hall. Le générateur thermoélectrique à radioisotope est une alternative aux cellules photovoltaïques utilisée lorsque l'énergie solaire n'est pas suffisante (mission vers les planètes extérieures). La NASA étudie une version beaucoup plus efficace grâce à l'utilisation du cycle de Stirling (programme Advanced Stirling Radioisotope Generator ASRG) qui pourrait être utilisé par des sondes spatiales lancées à compter de 2014-2016.

La recherche aérospatiale

La NASA est le principal centre de recherche aérospatiale américain. Le budget affecté en 2011 à cette activité est de 579,6 millions de $ soit 3% du budget total. Ces fonds sont répartis entre cinq programmes de recherche :

La NASA travaille sur le futur système de contrôle du trafic aérien américain NextGen qui doit permettre de faire face à l'augmentation du nombre de vols dans l'espace aérien américain. L'agence spatiale travaille, entre autres, sur les dispositifs capables de détecter automatiquement les situations dangereuses (risque de collision en vol) et la conception d'un poste de pilotage d'avion optimisant le travail de l'équipage et sa capacité à faire face rapidement aux événements à risque.

- Les systèmes aéronautiques

Ce programme concerne la recherche des stratégies d'automatisation du choix des routes aériennes dans le cadre du futur système de contrôle du trafic aérien américain NextGen.

- Recherche aéronautique

Plusieurs thèmes font partie de ce programme : mise au point des techniques de voilure tournante, mise au point d'une boîte à outils permettant de concevoir la voilure des futurs avions volant à vitesse subsonique en optimisant les émissions sonores et les performances. Outils de conception du fuselage et de la voilure des avions supersoniques. Recherche sur le vol hypersonique (vitesse supérieure à Mach 5) avec des applications dans le domaine spatial (rentrée atmosphérique, atterrissage sur Mars).

- Tests

Ce programme concerne la mise à disposition de moyens d'essais : souffleries, bancs d'essais aéronautiques.

- Recherche sur les systèmes intégrés

Recherche sur de nouveaux concepts d'aéronefs permettant de réduire simultanément la quantité de carburant consommé, le bruit et les émissions de gaz. Insertion des avions sans pilote dans le trafic aérien.