Déclin des populations d'amphibiens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Causes potentielles du déclin

En se basant sur les recherches de James P. Collins et Andrew T. Storfer, deux ensembles d'hypothèses sur le déclin ont été échafaudés.

Le premier inclut les facteurs généraux concernant la crise de la biodiversité planétaire : destruction, modification et fragmentation des habitats naturels, introduction d’espèces invasives et surexploitation des ressources. L’étude de ces menaces permet une meilleure compréhension du déclin des amphibiens, dans ses aspects liés aux mécanismes écologiques globaux. Cependant, le déclin touche aussi des populations d’amphibiens dans des environnements reculés sans perturbations apparentes.

Le second en appelle à des facteurs plus complexes et plus élusifs, et est vraisemblablement constitué par le changement climatique, l’augmentation des radiations UV-B, le rejet de polluants chimiques dans l’environnement, de nouvelles maladies infectieuses émergentes, ainsi que les déformations ou malformations des organismes. Les mécanismes sous-jacents à ces derniers facteurs sont complexes et peuvent s’additionner aux premiers facteurs, ainsi la destruction des habitats et l'introduction d'espèces étrangères introduites exacerbe le phénomène de déclin.

Il n’y a pas une seule cause isolée au déclin des amphibiens. Tous les facteurs susdits menacent ces populations à des degrés plus ou moins élevés. La plupart des causes de ce déclin sont finalement biens comprises et expliquées. Au-delà des amphibiens, d’autres groupes d’organismes souffrent des mêmes perturbations.

Destruction et fragmentation des habitats naturels

La modification ou la destruction des habitats naturels est le facteur qui, à l'échelle planétaire, affecte le plus les populations d’amphibiens. Comme les amphibiens ont généralement besoin d’habitats tant terrestres qu’aquatiques pour survivre, une menace pesant sur un seul des deux habitats peut avoir des conséquences graves sur leurs populations. Les amphibiens sont donc plus vulnérables à la modification des environnements naturels que les organismes ne requérant qu’un seul type d’habitat.

La fragmentation des habitats naturels survient quand les différentes zones propices à la vie des amphibiens sont isolées les unes des autres par des modifications à caractère physique, comme par exemple lorsqu’une aire boisée est entourée de toutes parts par des zones de cultures agricoles. Les petites populations qui subsistent dans ces fragments rémanents courent souvent un grand risque d’endogamie, de dérive génétique voire d’extinction dues à de faibles fluctuations de l’environnement.

Dans la plupart des pays européens, la disparition des zones humides porte sur des superficies très importantes. Ainsi en Suisse ces milieux se sont réduits de près de 90 % depuis 150 ans, voire de 100 % dans certains secteurs. De 1953 à 1959, près de 66 % des habitats de reproduction du triton alpestre, du triton ponctué, du sonneur à ventre jaune, du crapaud commun, de la rainette verte, de la grenouille verte et de la grenouille rousse ont été détruits dans la partie supérieure de la vallée du Rhin par suite de remblayages et de constructions de routes.

Depuis les années 1950, beaucoup d'amphibiens de la région méditerranéenne deviennent très rares en raison de la destruction de leurs habitats.

La destruction des zones humides constitue la principale cause de la raréfaction de la grenouille rousse (plus de 99 % d'extinction dans certains secteurs) et du crapaud commun pendant les années 1950 et 1960 en Grande-Bretagne.

Certaines espèces ne vivant pas sur leurs lieux spécifiques de reproduction doivent migrer pour atteindre les zones humides. Les individus reproducteurs s'exposent alors, à passer à l'aller et au retour dans des zones où leur sécurité n'est pas assurée. C'est le cas pour les traversées de route. Lorsque les lieux de ponte ne sont plus accessibles, un muret peut parfois suffire pour que la population disparaisse.

Les vocalisations sont essentielles à la reproduction de bon nombre d'amphibien. Une augmentation du bruit de fond occasionné par les activités humaines est peut-être aussi la cause d'une baisse de fertilité qui, à terme, cause un déclin. Une étude en Thailande a montré que, soumis aux bruits des activités humaines, les appels des amphibiens diminuaient pour certaines espèces et augmentaient pour d'autres. La relation entre bruit et déclin n'a cependant pas été montrée.

Introduction d'espèces allochtones

Les espèces prédatrices et concurrentes étrangères aux écosystèmes affectent la viabilité des amphibiens dans leurs propres habitats naturels. On a détecté un déclin de population chez Rana muscosa, espèce commune des lacs de la Sierra Nevada, aux États-Unis, dû à l'introduction d’espèces de poissons, notamment des truites élevées pour la pêche sportive ou récréative. Un grand nombre de jeunes individus et de têtards sont la proie de ces poissons. Ces poissons causent une interférence dans le cycle trisannuel de métamorphose des têtards et provoquent finalement un sévère déclin de la population et, par ricochet, touchent l'ensemble de l'écosystème. Ce phénomène est loin d'être unique, l'introduction du Lepomis gibbosus en Amérique du Nord a contribué à réduire les populations de Rana aurora et de Pseudacris regilla.

L'introduction de Gambusia pour lutter contre les moustiques, de la truite arc-en-ciel et de la truite fario pour la pêche est concomitante avec la baisse importante des effectifs de la Litoria spenceri dans le sud-est australien. Les zones d'introductions correspondant aux zones de baisse ne laissent aucun doute sur le rôle des espèces introduites.

L'introduction du ouaouaron, une grosse grenouille américaine, dans divers endroit du monde comme l'Europe, les Antilles, l'Amérique du Sud, est aussi une menace pour les autres amphibiens. En effet, le ouaouaron consomme directement des spécimens d'autres espèces plus petites que lui et est un concurrent efficace pour les autres.

Exploitation des amphibiens

Les amphibiens sont capturés, déplacés hors de leurs habitats naturels et vendus dans le monde entier comme aliments, comme animaux domestiques, ou pour approvisionner le marché pharmacologique. Pour plusieurs espèces, la récolte est présumée co-responsable de leur déclin. En France, l'importation légale de grenouille l'est essentiellement pour des raisons alimentaires, en comparaison les importations d'anoures vivantes pour l'élevage ou la science sont négligeables. La récolte de certaines espèces comme animaux de compagnie, du fait de leur protection car se raréfiant dans leur milieux naturel, est très souvent illégales et engendre des trafics lucratifs.

Les amphibiens sur le marché alimentaire

Les anoures et plus particulièrement leurs cuisses sont consommées par l'Homme, même si les grenouilles comestibles ne représentent pas plus d'une cinquantaine d'espèces. La plupart sont en effet toxiques et certaines ont des propriétés hallucinogènes. Les cuisses de grenouille sont extrêmement populaires en Europe, au Canada et aux États-Unis. En 1990, l’Europe a importé près de 6 000 tonnes de cuisses de grenouilles en provenance d'Asie. Selon leur ministère de l'agriculture, les Français ont consommé 3 500 tonnes de cuisses en 1994 soit 8 000 tonnes ou environ 30 millions de grenouilles dont la majorité provient d'importations. Entre 1981 et 1984, les États-Unis ont importé plus de 3 000 tonnes de grenouille par an soit environ 26 millions de grenouilles.

L’Asie est le second marché alimentaire majeur d’amphibiens dans le monde, où l’espèce la plus consommée est Hoplobatrachus rugulosus. En une année, plus de 6 millions de Hoplobatrachus rugulosus ont été exportés depuis la Thaïlande vers Hong Kong. On présume que toutes ces grenouilles sont capturées dans leur milieu naturel. Étant donné le nombre très élevé de grenouilles collectées, cette pratique pourrait en peu de temps mener à la destruction des populations sauvages restantes. Selon les statistiques douanières françaises, sur les 6 400 tonnes de cuisses importées en 2002, 3 300 proviendraient d'espèces sauvages d'Indonésie.

Une autre espèce surexploitée pour satisfaire le marché alimentaire américain est Rana draytonii ((en) California Red-legged Frog, la Grenouille à pattes rouges de Californie), localisée dans l’ouest de la Californie. Bien que ces grenouilles soient actuellement sous protection fédérale, signalées comme espèce menacée, et que leur capture soit désormais interdite, leur population reste en danger du fait d'autres facteurs comme la concurrence d'espèces invasives introduites dans leur environnement naturel. En outre, le braconnage peut perdurer, les grenouilles vivantes ou sauvages valant plus cher que les grenouilles d'élevage. En France en 2005, quatre personnes ont été condamnées à des amendes pour pêche illégale.

Les amphibiens comme nouveaux animaux de compagnie (NAC)

Depuis longtemps, les enfants vont récolter des têtards dans les mares et les étangs avoisinants pour les élever chez eux et observer le processus de métamorphose au cours duquel ils deviennent adultes. Cependant, l'élevage des amphibiens comme NAC s’est popularisé ces dernières années, et il ne s’agit plus désormais des seuls enfants. De nombreux amphibiens sont vendus dans les magasins animaliers ; et certains payent très cher pour des grenouilles aux couleurs vives et brillantes dont bon nombre de spécimen sont prélevés directement dans la nature. En 2007, 16 espèces sont inscrites sur l'annexe I et 90 sur l'annexe II de la CITES. Non inscrite à cette date, la Conraua goliath, la plus grosse grenouille du monde, qui ne se rencontre, à l’état naturel, que dans quelques fleuves isolés au Cameroun et en Guinée équatoriale, en Afrique occidentale, est concernée par la surexploitation. Cependant le principal danger lié à la détention de NAC est la diffusion de maladies aux espèces locales lors de libération d'espèces exotiques.

L'utilisation des amphibiens en médecine et en pharmacologie

Certaines cultures asiatiques accordent aux amphibiens une place importante dans leurs thérapeutiques traditionnelles, certains amphibiens étant considérés avoir des vertus curatives ou aphrodisiaques. Les oviductes disséqués de Rana chensinensis et la peau de certains crapauds sont deux exemples de préparations courantes vendues en herbologie chinoise.

De nombreux crapauds du genre Bufo produisent une toxine appelée bufoténine ayant des propriétés hallucinogènes. Il existe également d’autres toxines, comme la 5-MeO-DMT (5-méthoxy-diméthyltryptamine) produite par le Bufo alvarius ((en) Sonoran Desert Toad, Crapaud du désert du Sonora). De nombreux crapauds sont donc collectés dans leur milieu naturel pour en extraire des toxines intéressantes. L’extraction de ces dernières impliquant nécessairement de tuer les crapauds, ces pratiques ont des effets très négatifs sur le maintien des populations naturelles.

Il est difficile de déterminer si, globalement, l’utilisation des amphibiens sur le plan thérapeutique a des effets néfastes sur les populations naturelles.

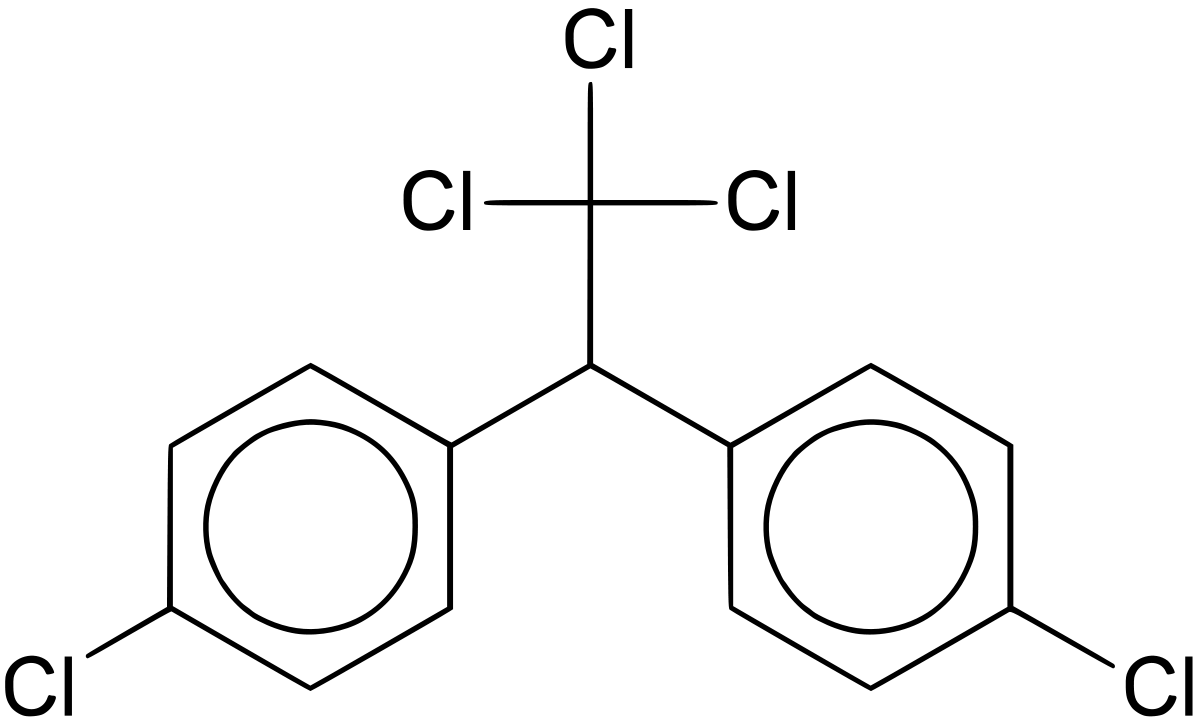

Pollution chimique

Les agents polluants chimiques, surtout dans les bassins où les têtards se développent, interviennent largement dans l’apparition de malformations (membres supplémentaires, yeux mal formés). Ces polluants ont des effets variables sur les grenouilles : certains atteignent et altèrent le système nerveux central, alors que d’autres, comme l'atrazine, un herbicide, causent un arrêt du processus de production et de sécrétion des hormones entraînant ainsi la stérilité des adultes. Des études expérimentales ont montré que l’exposition à d'autres herbicides comme le Roundup ou à certains insecticides comme le malathion ou le carbaryl provoque une nette hausse de la mortalité chez les têtards. Des études additionnelles indiquent que les amphibiens se développant en milieu terrestre sont également vulnérables au Roundup et plus particulièrement à l’un de ses composants, le POEA (Polyoxyéthylèneamine) qui est un agent tensioactif mouillant (favorisant la dispersion des gouttelettes sur les plantes traitées) et non pas un pesticide.

Des années 1950 aux années 1970, les populations d'amphibiens de la région méditerranéenne, déjà très touchées par les destructions d'habitats, peuvent être fortement affectées par l'utilisation excessive d'insecticides. Après l'épandage d'insecticides dans les marais d'Aygade par la municipalité de Hyères, 5 000 rainettes méridionales ont été trouvées mortes le 8 mars 1958. Cette pulvérisation des localités touristiques françaises de la Côte d'Azur a pratiquement éliminé les populations locales de triton palmé, de triton marbré et de salamandre tachetée.

Dans la plaine hongroise, le crapaud commun est devenu une espèce rare dans les années 1960, ses populations ayant souffert d'un recours croissant aux herbicides.

En Angleterre, de 1965 à 1970, les populations de grenouilles se sont réduites dramatiquement dans les comtés d'Essex, du Surrey et du Kent principalement en raison de la pulvérisation au DDT des étangs et fossés. Dans ce pays, le déclin de la grenouille rousse est également attribué à l'utilisation d'un herbicide.

Nitrates : Selon une publication de 1999, 20 % environ des bassins des états et des provinces bordant les Grands Lacs présentaient des teneurs en nitrates supérieures à celles qui peuvent causer des anomalies du développement et d'autres effets sublétaux chez les amphibiens, et 3 % une teneur en nitrates suffisante pour les tuer. Les concentrations de nitrates requises pour tuer 50 % de têtards de certaines espèces d'amphibiens (études faites en Amérique du Nord) sont de 13 à 40 parties par million (ppm). De faibles concentrations (de 2 à 5 ppm) ont chez certaines espèces d'amphibiens des effets chroniques : nage réduite, malformations au cours du développement.

Pesticides : Ils s'étendent bien au-delà des zones cultivées, jusqu’à des zones vierges de toute activité humaine, comme on a pu l’observer dans le Parc national de Yosemite en Californie et ailleurs dans de nombreuses analyses de pluies. Outre l'empoisonnement direct par les pesticides (insecticides en particulier, souvent mortellement dangereux pour d'autres animaux à sang froid que les insectes), ces produits chimiques peuvent agir comme perturbateurs endocriniens. Ils imitent les hormones naturelles et peuvent produire de subtils effets sublétaux. Par exemple, certaines substances chimiques imitent l'œstrogène et empêchent les jeunes mâles de se développer normalement. L'atrazine, mise sur le marché en 1958, est connue pour augmenter des maladies d'origines fongiques et virales chez les amphibiens depuis les années 1990. Elle entraîne un effet immunosuppresseur de 20 % sur certaines larves de salamandre lorsqu'elle est combinée à un engrais tel que le nitrate de sodium.

Acidification : Les pollutions acides sont nombreuses dans l'environnement et surtout des eaux. Les pluies acides, ou neiges acides dans le nord, ne menacent souvent pas directement les amphibiens qui sont capables de survivre dans des eaux passablement acides (pH 4), mais elles tuent certains insectes qui constituent leurs proies et pourraient favoriser certaines pathologies. De plus elles favorisent la circulation et la bioassimilation de métaux lourds autrement piégés dans le sol ou dans ses complexes argilo-humiques.

D’autres études ont montré qu’une exposition à la pollution par l’ozone troposphérique pouvait également être un facteur contribuant au déclin mondial des amphibiens.

L'effet de la pollution chimique peut être différé : la mort d'adultes peut en effet survenir seulement au cours de la saison de reproduction du fait de la mobilisation de toxiques liposolubles stockés l'été précédent en consommant des aliments contaminés.

Parasites et maladies émergents

Beaucoup de pathologies sont reconnues comme facteurs responsables du déclin des populations d’amphibiens ou du moins responsables de morts massives d’individus. Parmi elles, citons la maladie dite « des membres rouges » (traduction littérale de l'anglais : red-leg disease) (provoquée par la bactérie Aeromonas hydrophila), la nécrose hématopoïétique épizootique (groupe des Iridoviridae) provoquée par les Ranavirus ainsi que d'autres maladies mal connues comme la Anuraperkinsus et la chytridiomycose aux États-Unis. On ne sait pas formellement pourquoi ces maladies ont touché si soudainement les populations d’amphibiens, mais on pense qu’elles ont pu être disséminées par l’Homme, notamment en relation avec l'importation de poissons rouges, ou encore qu’elles étaient des maladies animales initialement bénignes et devenues plus virulentes en conjonction avec d’autres facteurs environnementaux. Le déplacement de spécimens d'amphibiens, voire de poissons, même à titre conservatoire devient donc dangereux et des mesures prophylactiques sont prises pour éviter que ces maladies ne se diffusent

- Trématodes

Des parasites appelés trématodes (embranchement des Plathelminthes) interviennent dans le développement d’anomalies chez les Amphibiens, et donc dans leur déclin. Ces Trématodes, du genre Ribeiroia, ont un cycle de vie complexe puisqu’ils affectent successivement trois types d’espèces-hôtes. Les trématodes affectent tout d’abord certaines espèces aquatiques de gastéropodes pulmonés (escargots). Puis, arrivés au stade larvaire, ils se transmettent aux têtards où les métacercaires (larves) enkystées s'insinuent à l’intérieur des bourgeons de membres, ce qui engendre des anomalies post-métamorphiques chez les grenouilles adultes, à savoir l’absence de membres ou au contraire la présence de membres supplémentaires. Ces anomalies affectent gravement la vulnérabilité des amphibiens par rapport à leurs prédateurs, et notamment aux oiseaux des zones humides, derniers hôtes des Trématodes.

- Chytridiomycose

En 1998, les équipes scientifiques ayant mené des recherches sur les causes de la mortalité à grande échelle d’amphibiens en Australie et en Amérique Centrale sont arrivées aux mêmes conclusions : une espèce fongique pathogène qui n’avait jamais été décrite auparavant, Batrachochytrium dendrobatidis, était responsable d’infections mortelles. On sait aujourd’hui que la plupart des extinctions des espèces de ces régions sont liées à ce champignon, lequel appartient à une famille de micro-organismes saprophytes connue sous le nom de Chytrides (Chytridiomycota) et qui, en règle générale, n’ont pas de propriétés pathogènes.

Cette maladie engendrée par Batrachochytrium dendrobatidis est appelée chytridiomycose. Les grenouilles infectées présentent des troubles neurologiques, des lésions cutanées et une hyperkératose, qui provoquent peu à peu l’impossibilité de respirer par la peau, et à terme la mort de l’animal. Des études expérimentales ont montré que le temps écoulé entre l’infection et la mort était de une à deux semaines.

Des recherches subséquentes ont montré que le champignon est présent en Australie depuis le milieu des années 1970 et en Amérique du Nord depuis 1974 sur Rana pipiens. Il est présent en Espagne depuis la fin des années 1990. Il a également été découvert en Allemagne sur des NAC amphibiens. La première description connue de l’infection chytrique chez les Amphibiens fut faite sur la grenouille africaine Dactylère du Cap. Et comme ces xénopes sont vendues en animaleries et utilisées dans des laboratoires du monde entier, il est possible que le champignon se soit transmis depuis l’Afrique jusqu’aux Amériques et à l’Australie. En Australie en 2006, il touchait 22 % des espèces.

- Bactérie Aeromonas hydrophila

Aeromonas hydrophila est répartie sur l'ensemble des eaux douces ou peu saline de la planète. Les Aeromonas hydrophila sont plus abondantes au court des saisons chaudes mais capables de se multiplier dès que les températures sont supérieures à 5 °C. Chez les amphibiens ces souches provoquent une flaccidité des muscles, des hémorragies, des ulcérations cutanées et parfois une septicémie foudroyante. Elles ne sont pas seulement pathogènes pour les grenouilles, mais aussi pour les poissons, tortues, mammifères.

Il existe en fait plusieurs dizaines de souche d’Aeromonas hydrophila, dont A. h. subsp. hydrophila et A. h. subsp. ranae sont mortelles pour les amphibiens. Plusieurs études ont montré le potentiel d'effets interactifs ou synergétiques entre les pesticides et l’A.h., sur la réduction des populations.

Une des souches a été repérée pour la première fois chez Rana muscosa, dans le Parc national Kings Canyon en Californie. On pense qu’elle est responsable des morts massives de Rana muscosa en 1979, de même que de celles du Bufo boreas (Crapaud de l'ouest ou boréal).

- La nécrose hématopoïétique épizootique

La nécrose hématopoïétique épizootique est une infection virale causée par un Iridoviridae, un virus à ADN. On pense que certains d'entre eux sont responsables ou co-responsables de taux de mortalité extrêmement élevés et localisés d'amphibiens comme par exemple sur une espèce de salamandre en 1995-1996, la plaçant en danger d'extinction. En 1997 et 1998, des virus de cette famille ont provoqué la mort de salamandres tigrées et de Rana sylvatica en Saskatchewan et de salamandres tigrées au Manitoba.

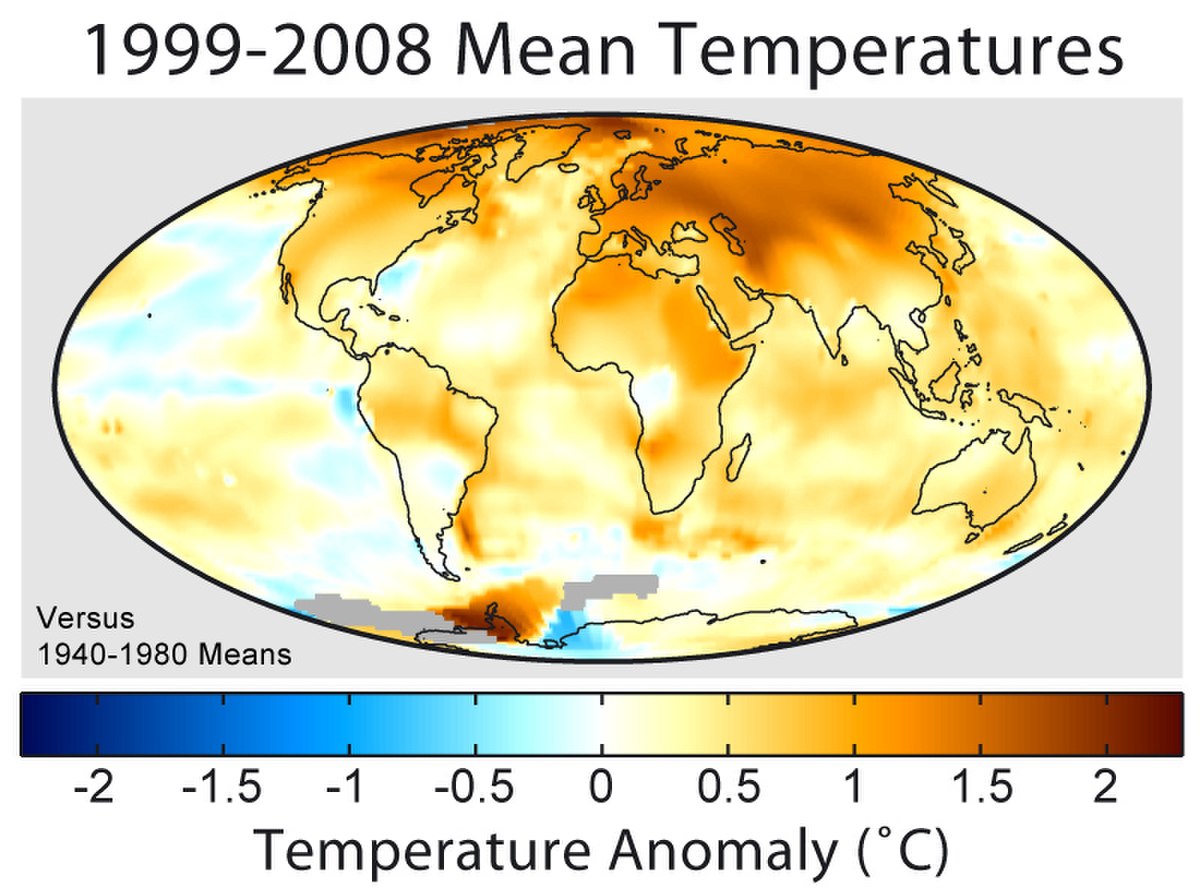

Réchauffement climatique

Une grande quantité d’écosystèmes sont détruits à un rythme accru, diminuant la disponibilité d'habitats naturels. Outre le fait que la pollution atmosphérique affecte directement ou indirectement les amphibiens très sensibles aux toxines, elle provoque également un réchauffement de la planète par effet de serre particulièrement nocif. En effet, la perméabilité de leur peau, la dualité aquatique-terrestre de leur cycle de vie biphasique et leurs œufs dépourvus de coquille protectrice les rendent extrêmement vulnérables même aux faibles écarts de température et d’hygrométrie.

La compréhension des mécanismes inhérents aux hypothèses de changement climatique présente une complexité majeure. Le changement climatique peut affecter une région directement ou bien engendrer une série d’événements successifs et avoir ainsi un effet indirect sur une région éloignée du foyer des anomalies climatiques. Ainsi les hypothèses de changement climatique sont-elles intrinsèquement complexes car elles peuvent affecter les individus et les populations directement, ou bien indirectement en prenant dans ce cas parfois des années voire des décennies avant de se manifester. Parmi les effets du réchauffement planétaire, nous pouvons citer, par exemple, la croissance ou la reproduction prématurée des individus de certaines espèces d’amphibiens vivant en climats tempérés, qui se retrouvent ainsi confrontés à un environnement hostile (absence de nourriture, ...), caractéristique de saisons plus froides pendant lesquelles ils sont censés hiberner.

Une série d’études menées dans des environnements tropicaux a prouvé l’existence d’une relation de cause à effet entre irrégularités climatiques et déclins populationnels. Au Brésil, on a décrit l’extinction de 5 espèces de crapauds, conséquence d’une série de gelées. On a également détecté, toujours au Brésil, que les déclins des populations d’amphibiens pouvaient être reliés à des hivers plus secs. À Porto-Rico, on a également prouvé les connexions existant entre le dramatique déclin de la population d’Eleutherodactylus coqui (en espagnol Coquí) et le nombre croissant de longues périodes de sécheresse (caractérisées par un niveau de précipitations inférieur à 3 mm). De la même manière, on a pu clairement relier l’extinction du Bufo periglenes ((es) Sapo dorado, Crapaud doré) de Monteverde, et le déclin d’autres espèces d’amphibiens de la région, avec les irrégularités fréquentielles de l’indice d’hygrométrie du brouillard ambiant des forêts tropicales de Monteverde.

D’autres études ont montré la réduction, durant les périodes de grande sécheresse, de la profondeur des mares dans lesquelles certaines espèces d’amphibiens déposent leurs œufs. Cette diminution de profondeur d'eau engendre une plus forte exposition des embryons aux rayons UV-B, ce qui augmente la vulnérabilité aux maladies comme celle due au champignon Saprolegnia ferax qui provoque la mort des œufs. Leur patrimoine génétique est alors altéré et leur système immunitaire déficient. Dans certaines mares où le niveau de l'eau est trop bas, la mortalité des embryons atteint 100 %. La diminution des réponses immunitaires chez les amphibiens entraîne également une plus grande sensibilité aux attaques de parasites comme le ver nématode Ribeiroia ondatrae, de champignons (dont Batrachochytrium dendrobatadis identifié en 1998 et provoquant de lésions de la peau) ou encore de virus du type Ranavirus.

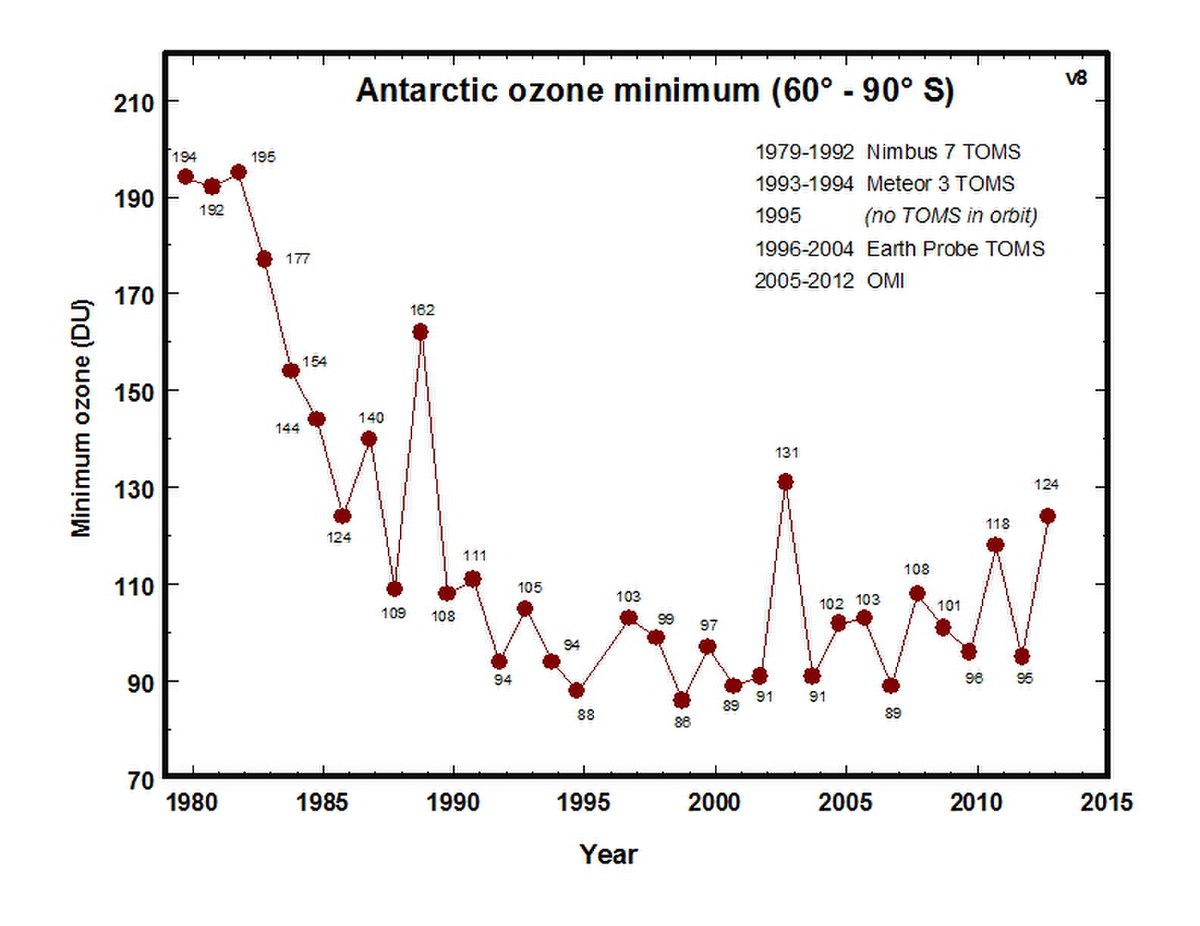

Radiations UV-B

Les niveaux de radiation UV-B dans l’atmosphère ont augmenté de manière significative au cours des dernières décennies. Les chercheurs ont montré que les radiations UV-B peuvent tuer les amphibiens directement, en agissant conjointement avec la pollution, les agents pathogènes et le changement climatique, pour causer chez eux des effets secondaires comme des retardements de croissance ou des dysfonctionnements immunitaires, entraînant leur mort et donc leur déclin.

Il existe trois types de radiations ultraviolettes: les UV-A (de longueur d’onde comprise entre 315 et 400 nm) ; les UV-B (entre 280 et 315 nm) et les UV-C (entre 200 et 280 nm). La majorité des biomolécules n’absorbent pas les radiations de longueurs d’onde équivalentes à celles des UV-A, et une grande partie de la radiation UV-C est absorbée par l’ozone stratosphérique (couche d'ozone). Ne restent que les radiations UV-B, qui, à forte dose, ont des effets particulièrement nocifs sur les organismes vivants.

La radiation UV-B, suite au réchauffement climatique et à l’amincissement de la couche d’ozone stratosphérique, a augmenté de façon notable. Les amphibiens sont extrêmement vulnérables à la radiation UV-B du fait que leurs œufs sont dépourvus de coquille protectrice et que leur peau, chez les spécimens adultes comme chez les têtards, est fine et délicate. Il est hautement probable que cette augmentation de la radiation UV-B contribue de manière significative au déclin des amphibiens.

Des recherches menées sur plus de 10 espèces d’amphibiens ont montré qu’une enzyme, la photolyase, était capable de réparer les dommages causés à l’ADN par les radiations UV-B. Des expériences faites en laboratoire sur des œufs de la salamandre Ambystoma gracile ont prouvé leur vulnérabilité aux radiations UV-B. Il est probable que les espèces d’amphibiens disposant d’une importante activité enzymatique (de type photolyase) peuvent réparer les dommages causés à l’ADN par l’exposition aux UV-B de manière plus efficace que d’autres espèces ayant une faible activité enzymatique de ce type.

Difformités et malformations

On a noté depuis quelques années une augmentation des observations de difformités ou de malformations dans les populations naturelles d’amphibiens ; ce phénomène a récemment été classé parmi les plus importants problèmes environnementaux.

Au cours de l’été 1995, un rapport établi par un professeur d’une école de Le Sueur, Minnesota, à propos des déformations rares chez Rana pipiens ((en) Northern Leopard Frog, Grenouille léopard), a mené à l’ouverture d’une enquête par l’Agence de contrôle de la pollution du Minnesota, laquelle a montré que 30 % à 40 % des grenouilles présentes sur le lieu des observations présentaient des malformations. Par la suite, les biologistes ont compris que ces anomalies n’étaient pas circonscrites au Minnesota, et que l’on décrivait ce genre de malformations (grenouilles et tritons avec plus de quatre pattes ou seulement deux) chez des amphibiens du monde entier (près de 80 % dans les secteurs les plus touchés).

Il y a déjà eu de grands débats sur les malformations survenues chez les amphibiens dans leur milieu naturel au cours desquels on s’est rendu compte qu’il était difficile d’en déterminer les causes. Il est relativement aisé de provoquer des malformations sur des embryons élevés en laboratoires, mais celles-ci ne correspondent pas toujours à celles qui sont observées dans la nature. Par ailleurs, on ne sait pas vraiment si le taux de malformations observées chez les amphibiens a réellement augmenté au cours des dernières années, ou si l’augmentation du nombre d’observations est due tout simplement à la plus grande attention portée à ce sujet.

Malgré ces incertitudes, les malformations sont vues comme le résultat de causes multiples, qui ne se lient pas toutes aux dommages causés à l’environnement par les activités humaines. L’hypothèse principale impute l’augmentation du nombre de malformations chez les amphibiens à une augmentation des niveaux de radiations ultraviolettes (UV), du taux de pollution chimique et des parasitoses.

![Dendrobates azureus ((en) Blue Poison-dart Frog, Dendrobate azuré) et Dendrobates leucomelas ((en) Yellow-banded Poison-dart Frog, Dendrobate à bandes jaunes) sont vendues dans les magasins animaliers. Ces deux espèces sont actuellement classées comme espèces vulnérables par l'UICN[43],[44] et à l'annexe II de la CITES[45],[46]. Les individus vendus de ces deux espèces sont aujourd'hui essentiellement élevées en captivité.](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/1200px/b/blue.poison.dart.frog.arp_3ffda36ed6a782ba2920f13e8e0bb50a.jpg)

![Dendrobates azureus ((en) Blue Poison-dart Frog, Dendrobate azuré) et Dendrobates leucomelas ((en) Yellow-banded Poison-dart Frog, Dendrobate à bandes jaunes) sont vendues dans les magasins animaliers. Ces deux espèces sont actuellement classées comme espèces vulnérables par l'UICN[43],[44] et à l'annexe II de la CITES[45],[46]. Les individus vendus de ces deux espèces sont aujourd'hui essentiellement élevées en captivité.](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/1200px/y/yellow-banded.poison.dart.frog.arp_7ae7dfe4fa1b05c49a501a49e5551ac2.jpg)