Olivier européen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Culture

Un olivier produit de quinze à cinquante kilos d’olives par récolte selon la densité de la plantation, le mode de conduite agronomique, notamment l'irrigation, le cultivar, et l'âge de l'arbre. Certains oliviers très âgés et très grands, soumis à l'alternance (production une année sur deux) par report de taille annuelle, peuvent produire occasionnellement des quantités bien supérieures, atteignant parfois 300 à 400 kg.

Climat

Arbre méditerranéen par excellence, l'olivier exige un climat doux, lumineux, et supporte tout à fait bien la sécheresse. Il craint plutôt le trop d'eau et donc les excès d'arrosage (apport de trente à quarante litres d'eau, une à deux fois en juillet et août, et seulement la première année après la plantation). Avec six-cents millimètres de pluie bien répartis sur l'année, l'olivier se développe et produit normalement. Entre 450 et 600 mm/an, la production est possible, à condition que le sol ait des capacités de rétention en eau suffisantes, ou que la densité de la plantation soit plus faible. Dans le sud de la Tunisie, où la pluviométrie peut être inférieure à 100 mm par an, la plupart des plantations comportent moins de vingt arbres par hectare. Avec une pluviométrie inférieure à 200 mm/an, l'oléiculture risque d'être économiquement non-rentable.

Comme l'olivier ne peut pas résister à une température inférieure à -15°C, cet isotherme délimite sa zone de culture en latitude (en général 25°-45°) et en altitude. L'olivier résiste jusqu'à -10 à -12°C en repos végétatif hivernal, mais à 0 à -1°C, les dégâts peuvent être très importants pour la floraison. Néanmoins, un hiver marqué lui est nécessaire pour induire la production de fleurs et donc d'olives.

L'olivier est un arbre rustique, indifférent à la nature du sol mais exigeant en lumière ; il craint l'humidité, mais supporte par contre des sécheresses exceptionnelles et ne souffre que peu de l'action des vents violents. Cependant, à 35-38°C, la croissance végétative s'arrête et à 40°C et plus, des brûlures endommagent l'appareil foliacé, pouvant provoquer la chute des fruits, surtout si l'irrigation est insuffisante. Les vents chauds au cours de la floraison, les brouillards, les fortes hygrométries, la grêle et les gelées printanières sont autant de facteurs défavorables à la floraison et à la fructification.

Sous-espèces et variétés

Il existe donc actuellement deux grandes populations d'oliviers (Olea europaea subsp. europaea) : les populations sauvages, qui possèdent une grande diversité génétique, et la population constituée des variétés cultivées, dont le polymorphisme est beaucoup plus faible, bien que le nombre d'individus soit très important.

Bien que le terme conforme pour les arbres cultivés soit cultivar, la grande majorité des documents traitant de l'olivier parle de « variétés ». Il se trouve d'ailleurs que certaines variétés, comme Galega au Portugal, présentent encore aujourd'hui une hétérogénéité correspondant au véritable sens botanique du mot variété. Il y a actuellement plus de deux-mille variétés d'olivier recensées dans le monde et chaque pays privilégie certains cultivars.

Les variétés d'olivier sont apparues avec la domestication lorsque les humains ont cherché sélectionner et à multiplier les arbres qui leur donnaient le plus satisfaction. Les nouvelles variétés se forment par la reproduction sexuée. Un plant issu de la germination d'un noyau aura des caractéristiques propres et originales, même s'il provient d'une autofécondation. Un noyau d'olive provenant d'une variété cultivée ne donne pas forcément une variété intéressante, et donc n'accède pas forcément au rang de variété. On trouve ainsi dans les vergers anciens de nombreux oliviers n'appartenant à aucune variété répertoriée. L'accès au rang de variété de l'un de ces arbres ne se fait que si on le multiplie par voie végétative et que l'on donne un nom à cet ensemble. La création de nouvelles variétés performantes peut être organisée en choisissant judicieusement les parents par le contrôle de la pollinisation, puis en suivant les performances qualitatives et quantitatives d'un grand nombre de descendants.

L'ensemble des variétés actuelles résulte de toutes les domestications ainsi que de la reproduction sexuée de l'olivier à l'état domestiqué, sous la pression sélective de l'utilisation humaine. Ainsi, les variétés les plus performantes pour la production d'olives et d'huile sont multipliées, alors que les variétés moins performantes sont délaissées et oubliées. On peut toutefois dire que l'olivier est toujours en cours de domestication, car certaines variétés actuellement cultivées sont directement issues d'oliviers sauvages, comme les variétés corses Sabine et Capanacce.

En Italie, par exemple, on apprécie les cultivars Leccino, Frantoio et Carolea. De nombreux cultivars sont quasiment autostériles et doivent être plantés avec un autre cultivar pour donner une bonne récolte. Par exemple, Frantoio et Leccino.

- Aglandau ou Verdale de Carpentras ou Berruguette, représente environ 20% de la production française d'huile d'olive, cette variété présente une bonne résistance au froid, est auto-fertile, et donne une huile onctueuse à la grande richesse aromatique (dominante artichaut).

- Arbequine, première variété catalane, très utilisée dans les vergers à haute densité à cause de sa faible vigueur.

- Barnea est un cultivar récent développé en Israël. Il résiste bien aux maladies et produit une récolte abondante d'olives de table, ou pour huile. Barnea est largement cultivé en Israël, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

- Cailletier ou olive noire de Nice, se mange après une mises en saumure durant quelques mois et donne une huile particulièrement douce lorsque récoltée tardivement, mais peut fournir des huiles au fruité très intense (dominante amande fraîche) en cas de récolte précoce. C'est la seule variété autorisée pour l'AOC Olive de Nice.

- Cayon, une des principales variétés du Var, donnant une huile douce, au fruité dominé par un goût de tomate.

- Frantoio et Leccino : ces variétés sont les principales cultivées en Toscane. Leccino a un goût léger et doux alors que Frantoio est plus fruitée avec un arrière-goût. En raison de leurs qualités gustatives, elles sont aussi souvent cultivées dans de nombreux autres pays.

- Grossane, utilisée pour la production d'huile et pour la production d'olives noires confites, piquées au sel ou en saumure (la grossane est la seule variété autorisée pour la production en Appellation d'origine contrôlée des olives noires de la vallée des Baux-de-Provence).

- Lucques, variété du Languedoc d'une forme caractéristique en croissant de lune, excellente pour faire des olives vertes et de l'huile.

- Olivière, variété du Languedoc-Roussillon, au fruité intense marqué par un goût de tomate.

- Picholine, principale variété de la région de Nîmes, utilisée pour la production d'olives vertes et donnant une huile très fruitée, amère et ardente.

- Petit Ribier, variété répandue du centre Var à l'ouest des Alpes-Maritimes, sous différentes dénominations, donnant une huile très appréciée. Ne pas confondre avec le Gros Ribier, peu productif. Ce nom peut provenir de « ribe », qui signifie bord de terrasse.

- Picual, 20 % de la production mondiale et 50 % de la production espagnole (première variété andalouse).

- Sabine, une des principales variétés corses, très tardive.

- Salonenque ou plant de Salon, idéale pour faire des olives vertes, notamment les « olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence » (AOC).

- Tanche, variété connue uniquement dans la région de Nyons, et seule variété à pouvoir être utilisée pour la production d'huile d'olive de Nyons en appellation d'origine contrôlée.

Multiplication

L'olivier peut être multiplié par différentes méthodes : noyaux d'olives, morceaux de souche et rejets (souquets), greffes et bouturage herbacé.

Planter un noyau d'olive et attendre le développement de l'arbre est une méthode hasardeuse, car les noyaux sont très résistants et doivent être fendus ou fragilisés pour pouvoir germer. De plus, planter un noyau issu d'une variété donnée ne donne pas la même variété, même si les fleurs ayant conduit à ce noyau ont été fécondées par du pollen de cette même variété. Certains pépiniéristes, notamment en Italie, plantent des noyaux d'olives, puis greffent les jeunes plants obtenus sur la variété désirée lorsqu'ils ont la grosseur d'un crayon. Cela n'est pas recommandable dans les régions où le gel peut être intense, car en cas de gel ce sont les porte-greffes qui repoussent, et une nouvelle opération de greffage est nécessaire.

Afin de préserver le génotype des variétés sélectionnées pour leurs qualités et cultiver des oliviers exactement identiques à l'ortet initial, les oléiculteurs préfèrent la multiplication par voie végétative (même si des mutations clonales peuvent avoir lieu) par bouturage, par greffage, ou encore par souquet (morceau de souche).

À la base des arbres adultes de trente ans, naissent de petites pousses qu'on appelle drageons ou « souquets ». Lorsqu'elles ont un diamètre de cinq à six centimètres, on peut les prélever, en creusant un peu sous le sol pour récupérer avec leur base un peu d'écorce. Au début du printemps, après les avoir coupées à 10-12 cm de hauteur, il faut les planter verticalement, fixées par un tuteur dans un pot bien drainé et dans un substrat de bouturage juste un peu humidifié afin que puissent se développer les racines, puis les arroser copieusement une seule fois. Le pot doit être choisi avec un large orifice au fond pour l'évacuation aisée de l'eau, et garni d'une bonne couche de drainage (billes expansées, tessons de pot), pas de terreau acide, plutôt du calcaire. Planter le pot en pépinière. Après au moins deux ans, replanter en pleine terre sans le pot, si possible sur la même parcelle que celle du prélèvement car sa « variété » s'est adaptée à son environnement. N'arroser qu'une seule fois (ou deux en cas de sécheresse).

Greffe sur olivier. |

Jeune plant. |

Entretien

« Qui laboure ses oliviers, les prie de donner du fruit ; qui les fume, le demande ; qui les taille, l'exige. » (ancien proverbe provençal )

Les différents soins apportés aux oliveraies varient en fonction du cycle des saisons :

Au printemps s'effectuent la taille des arbres et l'apport d'engrais fournissant les substances et les minéraux nécessaires au processus de germination. On estime que 100 kg d'olives soustraient au terrain environ 900 g d'azote, 200 g d'anhydride phosphoreux et 200 g de potassium. L’époque, le type et la quantité d’engrais à fournir dépendent notamment du terrain et de l’exposition. Par le passé, on utilisait des engrais organiques, comme les purins collectés dans les centres urbains.

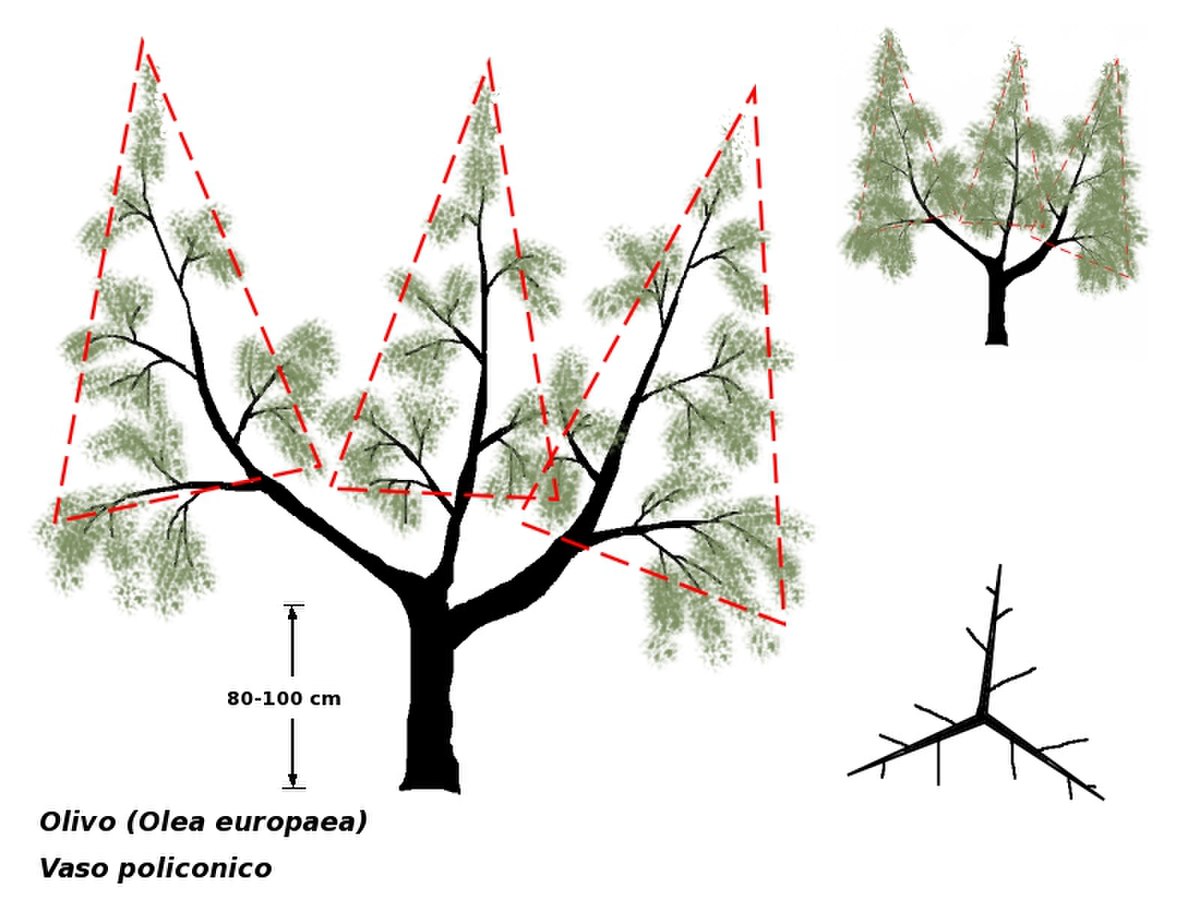

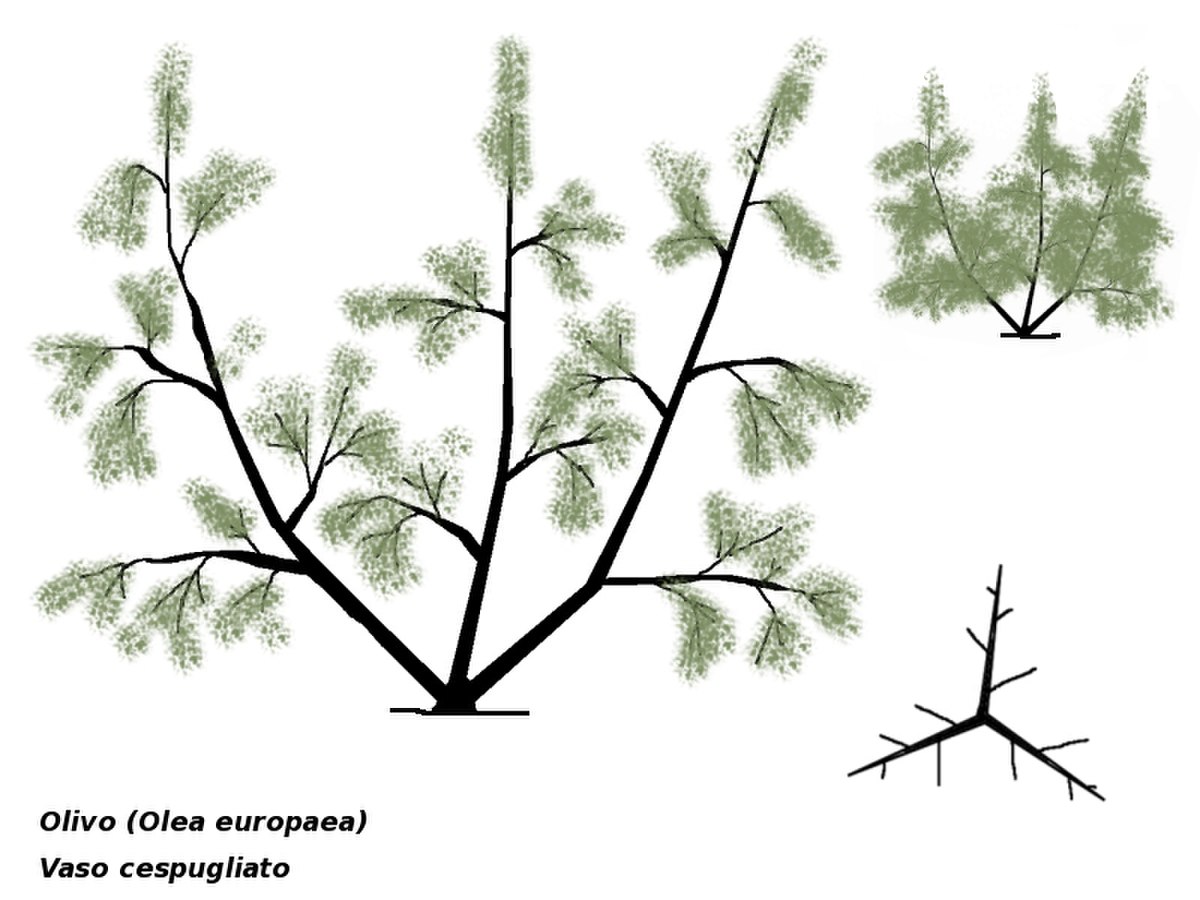

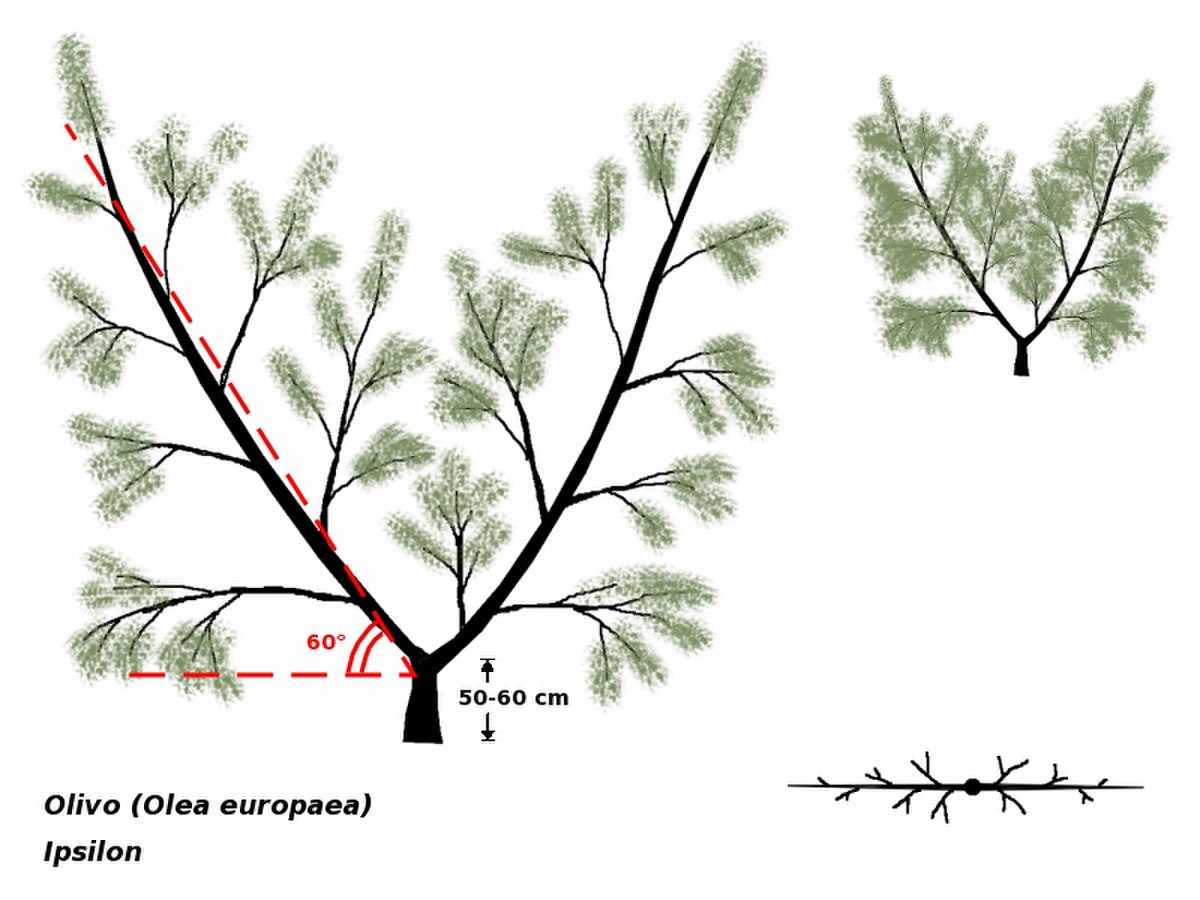

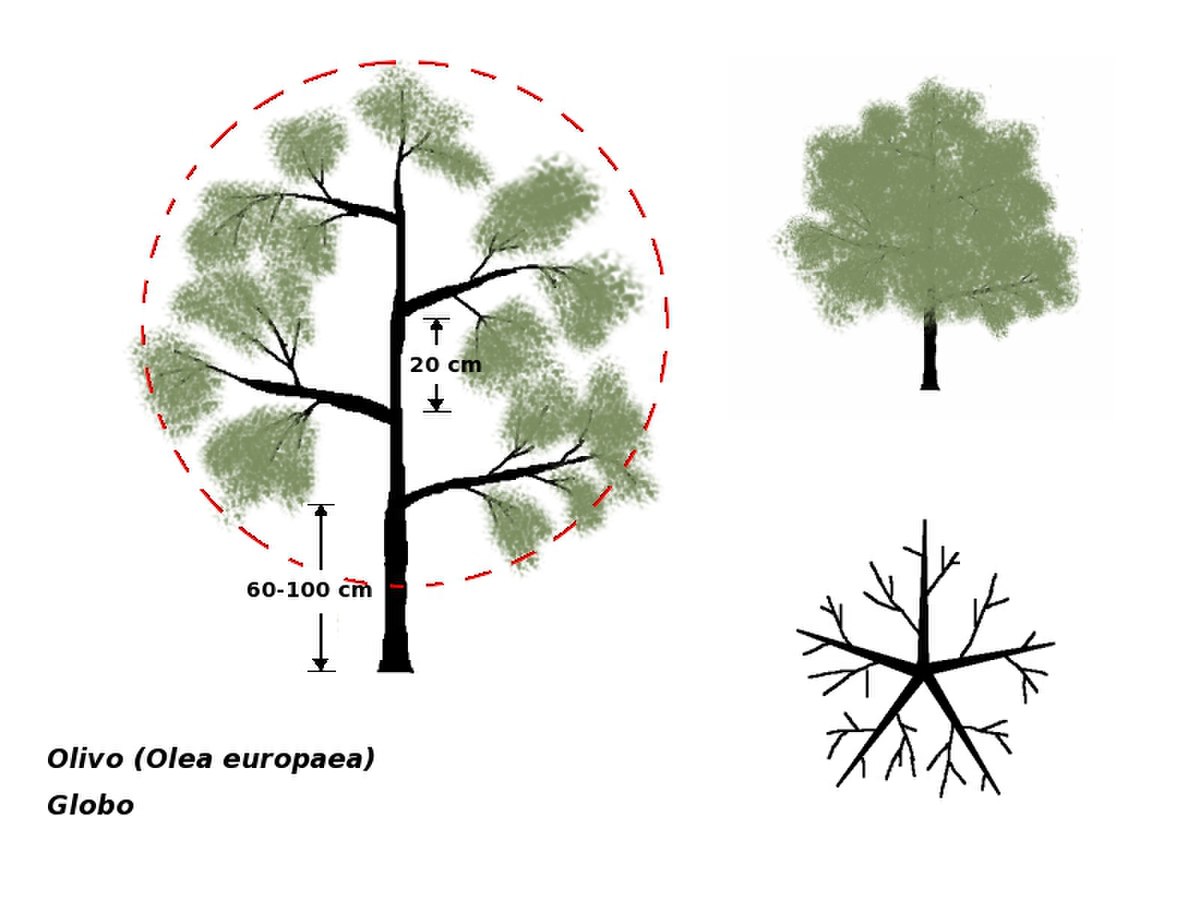

La taille peut être effectuée toute l'année, mais la taille de fructification est normalement pratiquée entre février et avril, après que le risque de gel a été écarté et avant la floraison. La « taille de fructification » est en principe peu sévère et est réalisée annuellement ou tous les deux ans dans le but d'éliminer les rameaux qui ont déjà produit. La « taille de régénération » est généralement sévère et a pour fonction de rénover un arbre devenu improductif en ne laissant subsister que 4 à 8 branches selon la dimension de l'olivier. La « taille de formation » s'effectue sur les jeunes oliviers ayant atteint la hauteur d'environ 1,50 mètres et permet de donner la forme désirée au jeune arbre. Le choix de la conduite de la taille dépend essentiellement de deux facteurs : les exigences d'éclairement et la mécanisation. L'olivier a un port basitone, avec des rameaux terminaux étalés ou pendants selon les variétés, et fructifie dans les parties les plus externes du houppier, car elles sont les plus éclairées. En raison de ces éléments, les formes proposées pour l'olivier sont les suivantes :

- Godet : c'est la forme ancienne, désormais complètement abandonnée dans les plantations récentes à cause de son entrée en production tardive et des charges liées à la taille et à la récolte. Elle subsiste encore dans des oliveraies anciennes non rénovées.

- Godet polyconique : cette forme a remplacé le vase classique, plus contenue en hauteur avec une géométrie du houppier rationalisée en fonction de la productivité et des coûts de la récolte. Elle a en outre une meilleure précocité d'entrée en production. Sa structure est formée de 3-4 branches qui développent chacune un houppier distinct de forme conique.

- Godet buissonnant : conceptuellement, elle est semblable à la précédente mais s'en différencie par l'absence du tronc, les branches partant directement de la souche.

- Palmette : la structure est constituée d'un fût qui se divise en trois branches orientées sur le même plan, l'une verticale, les deux autres latérales obliques. Elle n'a pas connu une grande diffusion à cause des frais liés à la taille.

- Y : c'est une forme dérivée de la précédente mais inspirée par des principes plus rationnels. Le squelette est constitué d'un tronc court qui se divise en deux branches inclinées et opposées, orientées selon la direction des fils. Comme la précédente, c'est une forme peu répandue car elle a eu peu de succès et se présente désormais comme un système obsolète et anti-économique.

- Haie : cette forme correspond beaucoup au port naturel de l'olivier. Les plantes ont un port buissonnant avec un tronc court, et sont très rapprochées dans la rangée de manière à former une végétation continue. On continue de l'utiliser pour la formation de barrières brise-vent, en général avec des cultivars à port dressé.

- Globe : cette forme est conçue pour protéger le tronc et les branches d'une insolation excessive. C'est un des systèmes les plus employés dans les latitudes les plus basses de l'aire de culture de l'olivier où l'éclairement excessif peut être un problème.

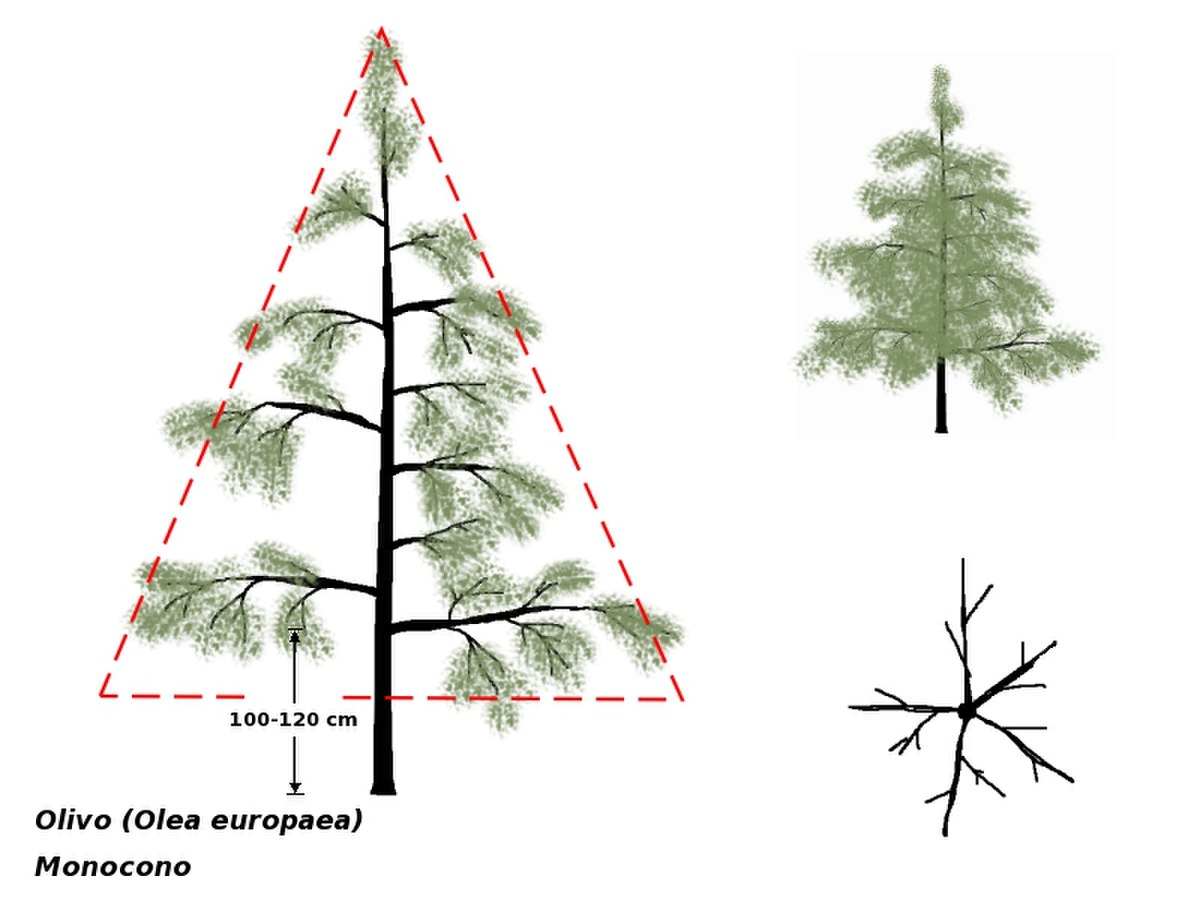

- Monocone : c'est le système le plus récent, conçu pour la récolte mécanisée à l'aide de machines secoueuses. Il est particulièrement adapté aux oliveraies mécanisées de grande extension. La forme de conduite est celle qui correspond le mieux au port naturel de l'olivier, et donc à une entrée en production précoce.

- Buisson : faisant partie des formes les plus récentes, elle s'inspire de la nécessité d'abréger les délais d'entrée en production et de réduire les coûts de taille et de récolte. Il s'agit d'une forme libre obtenue en évitant l'intervention des cisailles les premières années.

- Taillis d'olivier : c'est la forme la plus récente, encore en cours d'expérimentation. L'innovation consiste à laisser les plantes croître librement selon les critères retenus pour le buisson mais sans exécuter la taille de production. Le houppier est complètement renouvelé tous les dix ans en coupant les plantes au pied.

En été, on veille à lutter contre les maladies et les ravageurs de l'olivier, comme la mouche de l'olive, ainsi qu'à l'apport en eau. Pendant des siècles on laissa l'eau du ciel assurer l'irrigation des oliviers, mais avec le développement des exigences de rentabilité, on en est venu à développer les plantations irriguées, souvent au « goutte à goutte ». L'irrigation permet une meilleure croissance et une mise en production plus rapide des jeunes arbres, ainsi qu'un gain en quantité et en régularité des récoltes. Il faut cependant veiller à éviter la stagnation de l'eau et l'arrosage des feuilles pour prévenir les maladies.

En automne, on prend soin du terrain en le labourant superficiellement (à moins de 20 cm) pour ne pas abimer les racines et en enlevant les herbes nuisibles, afin que l'eau et les engrais puissent mieux profiter à l'arbre, et aussi pour faciliter la pose des filets lors de la récolte. C'est aussi la période de la récolte manuelle des olives immatures destinées à la fabrication des « olives vertes » de table. Un ouvrier peut cueillir en moyenne 25-35 kg d’olives par heure, selon les cultures et leurs dimensions.

L'hiver est la période de récolte des olives parvenues à maturité. Les techniques de récolte varient selon les régions, le relief et la taille de l'arbre, mais il faut faire attention de ne pas endommager les feuilles et les branches pour ne pas favoriser les maladies.

- Brûlure : c'est une récolte manuelle avec des sécateurs spécifiques, destinée aux arbres bas plantés en plaine. Chaque ouvrier cueille en moyenne 10 kg d’olives par heure.

- Peignage : les fruits sont détachés des branches à l'aide de peignes, qui peuvent aussi être actionnés mécaniquement, et tombent dans un filet tendu sur le terrain.

- Gaulage : les branches sont secouées à l’aide de bâtons plus ou moins longs pour provoquer la chute des olives dans des filets placés sous l'arbre.

- Filets permanents : on attend que les olives se détachent spontanément et tombent sur les filets, qui restent tendus pour toute la période de la récolte. Ce système est adapté aux oliveraies plantées densément sur un terrain pente, mais avec le risque de perdre une partie de la récolte restée sur l'arbre ou devenue trop vieille et abimée.

- Secousse mécanique : une machine « secoueuse » est fixée à l'arbre pour le faire vibrer jusqu’au détachement des olives du pédoncule et leur chute sur les filets tendus au-dessous. Ce système demande des arbres spécialement plantés et taillés en prévision de l'usage d'appareillage mécanique.

Maladies et ravageurs de l'olivier

On peut diviser les maladies de l'olivier en trois catégories :

- celles dues aux bactéries ou aux virus.

- celles dues aux insectes.

- celles dues aux champignons.

Mais une seule maladie est réellement mortelle pour l'arbre, le pourridié, alors que les autres n'ont qu'un impact économique, tout comme les oiseaux et les rongeurs.

Bactéries et virus

- Le Chancre ou « rogne » (« tumeur bactérienne de l'olivier », encore appelé « tuberculose de l'olivier ») est une maladie causée par une bactérie Pseudomonas savastanoi infectant le système de circulation de la sève. Il est très difficile de s'en débarrasser par la taille des branches infectées en veillant à la désinfection des outils et à ne pas blesser l'arbre lors de la récolte des olives.

Insectes

Les trois principaux insectes ravageurs en Europe sont la cochenille noire de l'olivier, la mouche de l'olivier et la teigne de l'olivier. D'autres sont de moindre importance, comme le neiroun, l'hylésine de l'olivier et la zeuzère. Mais on peut trouver ailleurs d'autres insectes ravageurs des cultures :

- La cochenille noire de l'olivier (Saissetia oleae) se nourrit de sa sève et peut aussi s'attaquer à d'autres arbres comme le laurier rose. Le problème est sa production de miellat qui favorise le développement d'infections fongiques. La lutte biologique par les ennemis naturels, comme l'hyménoptère Metaphycus lounsburyi ou les coccinelles, est de loin préférable aux insecticides. Il existe aussi une cochenille « violette » de l'olivier (Parlatoria oleae Colvée).

- La mouche de l'olive (Bactrocera oleae), qui pond ses œufs dans les olives, est la plus grande menace économique. Les fruits sont véreux et l'huile sera de qualité inférieure. La lutte la plus efficace est de piéger les mouches avant qu'elles ne se reproduisent par un traitement partiel de l'arbre avec le mélange d'un aliment attractif et d'un insecticide, associé à une routine de veille sanitaire. Eupelmus urozonus, Eurytoma martellii, Opius concolor et Pnigalio mediterraneus, sont des insectes parasites ennemis biologiques de cette mouche.

- La teigne de l'olivier (Prays oleae) est un papillon de nuit dont les larves s'attaquent, selon le développement, aux feuilles, aux fleurs et aux olives. Les chenilles de la première génération passent l'hiver à l'intérieur des feuilles et attaquent les bourgeons floraux au printemps. Puis elles forment un cocon, d'où naissent les papillons qui pondent sur les bouquets floraux non épanouis. La seconde génération dévore les fleurs et la troisième attaque l'olive elle-même, entraînant sa chute. La parade la plus efficace est la lutte biologique comme pour la pyrale du jasmin.

- Le scolyte de l'olivier ou neiroun (Phloeotribus scarabaeoides ou oleae) est un insecte xylophage s'attaquant aussi à d'autres arbres. Pour limiter sa reproduction, il est très important de brûler au plus tôt les branches de taille.

- L'hylésine de l'olivier, (Hylesinus oleiperda), est un coléoptère du bois dont la larve arrête la circulation de la sève.

- La zeuzère du poirier, (Zeuzera pyrina), attaque l'arbre et le rend très vulnérable à l'action destructrice du vent et d'autres insectes xylophages.

- La pyrale du jasmin (Margonia unionalis), dont la chenille se nourrit de l'extrémité des jeunes rameaux. Le traitement le plus efficace et le moins nocif, est la lutte biologique avec la bactérie Bacillus thuringiensis (sérotype 3), qui s'attaque aussi à la teigne de l'olivier.

- Le thrips de l'olivier (Liothrips oleae) est petit insecte qui pique les jeunes feuilles pour se nourrir de leur sève, en faisant des dégâts minimes.

- L'otiorhynque de l'olivier, Otiorhyncus cribricolis est un insecte dont les adultes consomment les feuilles en y pratiquant des échancrures marginales caractéristiques et pouvant entraîner une défoliation totale en cas d'infestation massive. Cet insecte attaque les feuilles la nuit et retourne dormir le jour sur le sol. On peut enduire les troncs de glu pour empêcher les adultes d'accéder au feuillage.

- La cochenille du laurier rose (Aspidiotus nerii) est un insecte piqueur-suceur qui provoque l'affaiblissement de la plante, la chute de feuilles, le dessèchement de rameaux ou la déformation des fruits. Son miellat favorise le développement de la fumagine et attire d'autres insectes.

- La pyrale des troncs de l'olivier (Euzophera pinguis) est un papillon (pyrale) dont la chenille creuse des galeries au collet du tronc et aux fourches des branches, interrompant la circulation de la sève et entraînant un dépérissement de l'arbre.

- Le phalène de l'olivier (Gymnocelis rufifasciata) est un papillon dont les larves détruisent les boutons floraux.

- Le psylle de l'olivier (Euphyllura olivina) prélève la sève nécessaire au développement des fruits. Des filaments cireux donnent à l'arbre attaqué un aspect caractéristique et le miellat attire fumagine et autres insectes. Les dégâts sont généralement insignifiants et ne nécessitent pas de traitement ; la larve de Chrysoperla carnea en est un ennemi biologique.

- L'aleurode noir de l'olivier (Aleurolobus olivinus) est surtout gênant par ses larves et leur miellat favorisant la fumagine et attirant les autres insectes.

- Le cécidomyie des écorces de l'olivier (Resseliella oleisuga), dont les pontes répétées entraînent une nécrose de l'écorce et la mort des rameaux.

- Le cécidomyie des olives (Prolasioptera berlesiana), dont la femelle inocule un champignon Sphaeropsis dalmatica (Macrophoma dalmatica), mais dont les larves détruisent celles de la mouche de l'olive.

- La cochenille virgule du pommier (Lepidosaphes ulmi) est polyphage et très agressive. Ses colonies forment des encroûtements sur les branches, les rameaux et les fruits, provoquant l'éclatement de l'écorce, un dessèchement progressif, puis le dépérissement des parties colonisées.

| Bactrocera oleae (larve stade III). | |||

Lepidosaphes ulmi |

Champignons

- La fumagine ou « noir de l'olivier » est une prolifération de plusieurs espèces de champignons microscopiques ou « cryptogames » (Capnodium oleaginum ou Fumago salicina) se développe sur le miellat des insectes comme la cochenille et forme une fine pellicule noirâtre sur les feuilles et les branches, nuisant à la photosynthèse. Cette maladie est rarement mortelle, sauf si l'arbre est totalement négligé. Le traitement consiste en une taille et une pulvérisation de fongicide. On utilise traditionnellement la Bouillie bordelaise à base de sulfate de cuivre comme traitement préventif et curatif.

- Le cycloconium ou « œil de paon » (Spilocaea oleagina) est une colonie de champignons cryptogamiques qui s'installe sur les feuilles, se développe en cercles concentriques et provoque rapidement la chute des feuilles. Le traitement préventif consiste en une pulvérisation de fongicide, comme la bouillie bordelaise, sans oublier de brûler rapidement les feuilles atteintes après la taille.

- Le pourridié est une maladie mortelle pour l'olivier et très contagieuse, causée par un champignon (Armillaria mellea, Rosellinia necatrix) dont le mycélium s'installe entre le bois et l'écorce. Le traitement est difficile et peu efficace. Le mieux est prévenir sa survenue par le soin apporté aux conditions de culture.

- Il existe d'autres formes de « pourriture » de l'olivier avec Phoma incompta Sacc. Et Mart et Phytophtora (pourriture du collet).

- La verticilliose est une maladie due à un champignon Verticillium dahliae se transmettant par voie racinaire, qui entraîne un dessèchement des arbres par une interruption de la circulation de la sève au niveau du collet. Les symptômes se manifestent par un enroulement longitudinal en gouttière des feuilles, qui se colorent en vert gris brillant, puis virent au gris terne. À un stade avancé, l’enroulement s’accentue et la coloration devient jaune-brun puis brun clair, les feuilles sont sèches, cassantes, fragiles et tombent au moindre contact. Si cette infection est rapide et ne laisse pas à l'arbre le temps d'émettre des rejets, elle peut lui être fatale. Il n'y a actuellement aucun traitement, mais un sol exempt de dicotylédones adventices est une bonne situation préventive, ces dernières étant nombreuses à être des hôtes réguliers du champignon.

- La cercosporose (Mycocentrospora cladosporioidesun) touche les feuilles, dont les plus basses se ponctuent de taches gris plombé éparses avant de noircir, alors que les feuilles les plus hautes jaunissent ou se chlorosent.

- L'anthracnose provoque le dessèchement des fruits et la chute des feuilles.

| Fumagine sur laurier rose. |