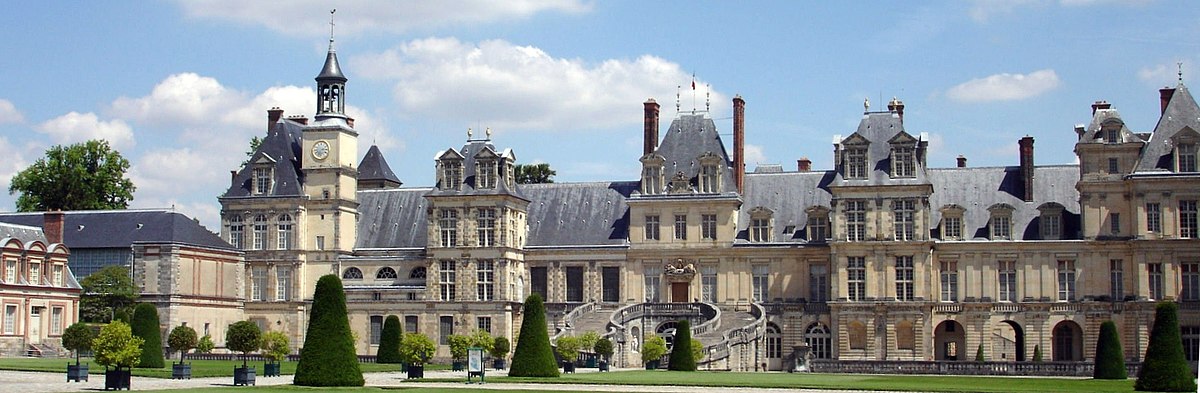

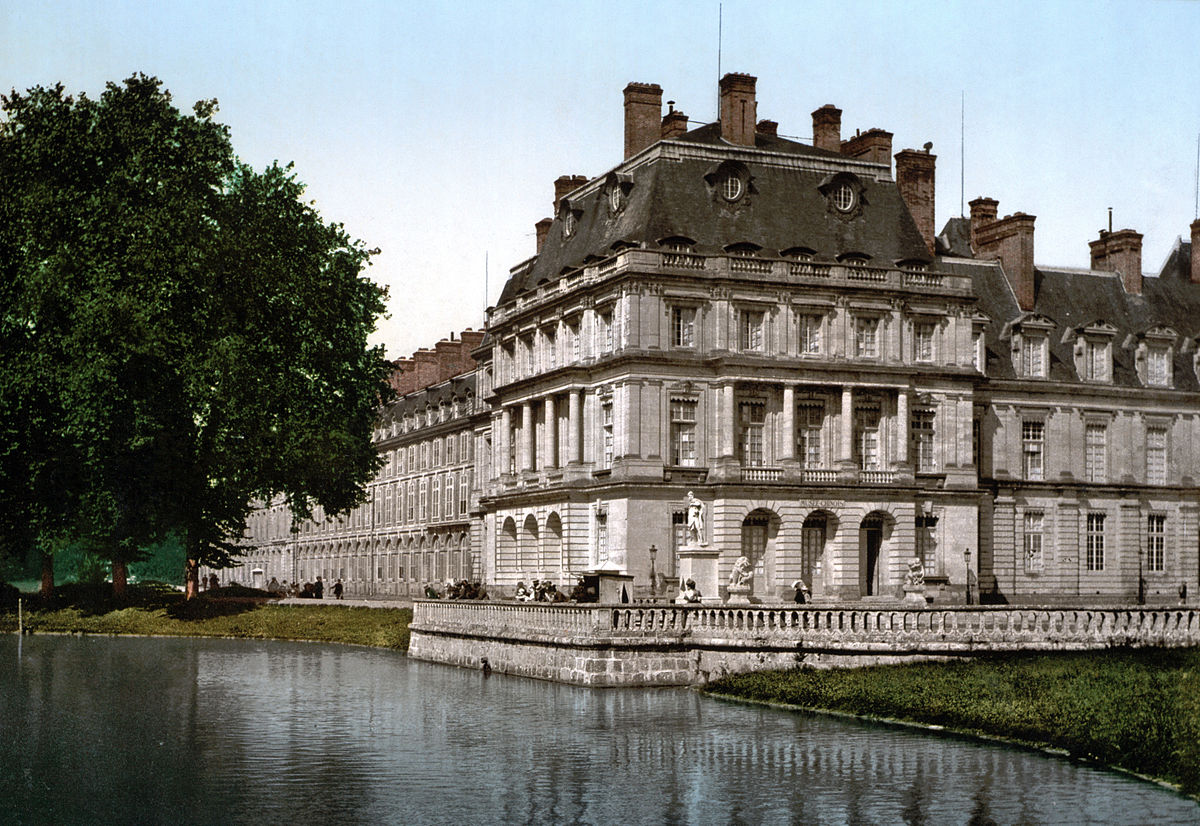

Château de Fontainebleau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture et intérieur

Éléments médiévaux

Du château féodal ne reste que le donjon et des traces de courtines. Les deux tours qui défendaient la porte ainsi que les bâtiments en masure qui formaient le carré ont disparu. Le donjon, comprenant dès le XVIe siècle une partie des appartements royaux, se présente comme une grosse tour carrée sans contreforts, coiffée en pavillon et supportant deux grandes cheminées latérales.

À l'origine, la maçonnerie extérieure était faite de moellons avec un appareil de pierre de taille aux chaînages d'angle et aux encadrements des baies. Le toit était recouvert de tuiles. Dans le mur nord subsiste un escalier droit voûté en berceau qui se retournait dans le mur est pour mener au deuxième étage. Les traces de courtines du XIIe siècle subsistent au rez-de-chaussée du corps de logis. On retrouve également des traces des bâtiments du XVe siècle au rez-de-chaussée des façades de la cour Ovale, où sont visibles des parties en pierres de taille.

Ainsi, toutes les traces médiévales n'ont pas été détruites et un devis de 1528 précisait même à l'architecte de « servir les vieils murs quand cela était possible », d'où la conservation de traces du bâtiment du XVe siècle dans la cour Ovale.

Bâtiments du XVIe siècle

Aile de l'escalier du Fer-à-cheval

Pavillon des Armes et galerie des Chevreuils (détruite)

Ce pavillon devait à l'origine contenir l'armurerie du roi. Il présente dans son architecture un système mixte de pierres de taille et de moellons. Ambroise Perret y pose les boiseries sculptées en 1559. Le deuxième étage fut refait au XVIIIe siècle.

Le pavillon des Armes se situait à l'extrémité de la galerie des Chevreuils, détruite en 1833. Celle-ci fut décorée (comme la galerie des Cerfs) par Louis Poisson de 1601 à 1608, de peintures sur plâtre et de lambris de bois en partie basse des murs. Les peintures constituaient une série de sept grandes scènes de chasse (chasse au loup, au sanglier, au cerf, au renard, au faucon etc.), alternant avec des décors d'architectures feintes composées de niches dans lesquelles prenaient place des vases portant un lys au naturel surmontés de têtes de chevreuils, encadrés par des colonnes corinthiennes. Les décors de cette galerie nous sont connus aujourd'hui grâce à un dessin de Charles Percier représentant une vue extérieure de la galerie, et surtout des relevés de Antoine-Laurent Castellan, exécutés en 1833, peu avant la destruction du bâtiment.

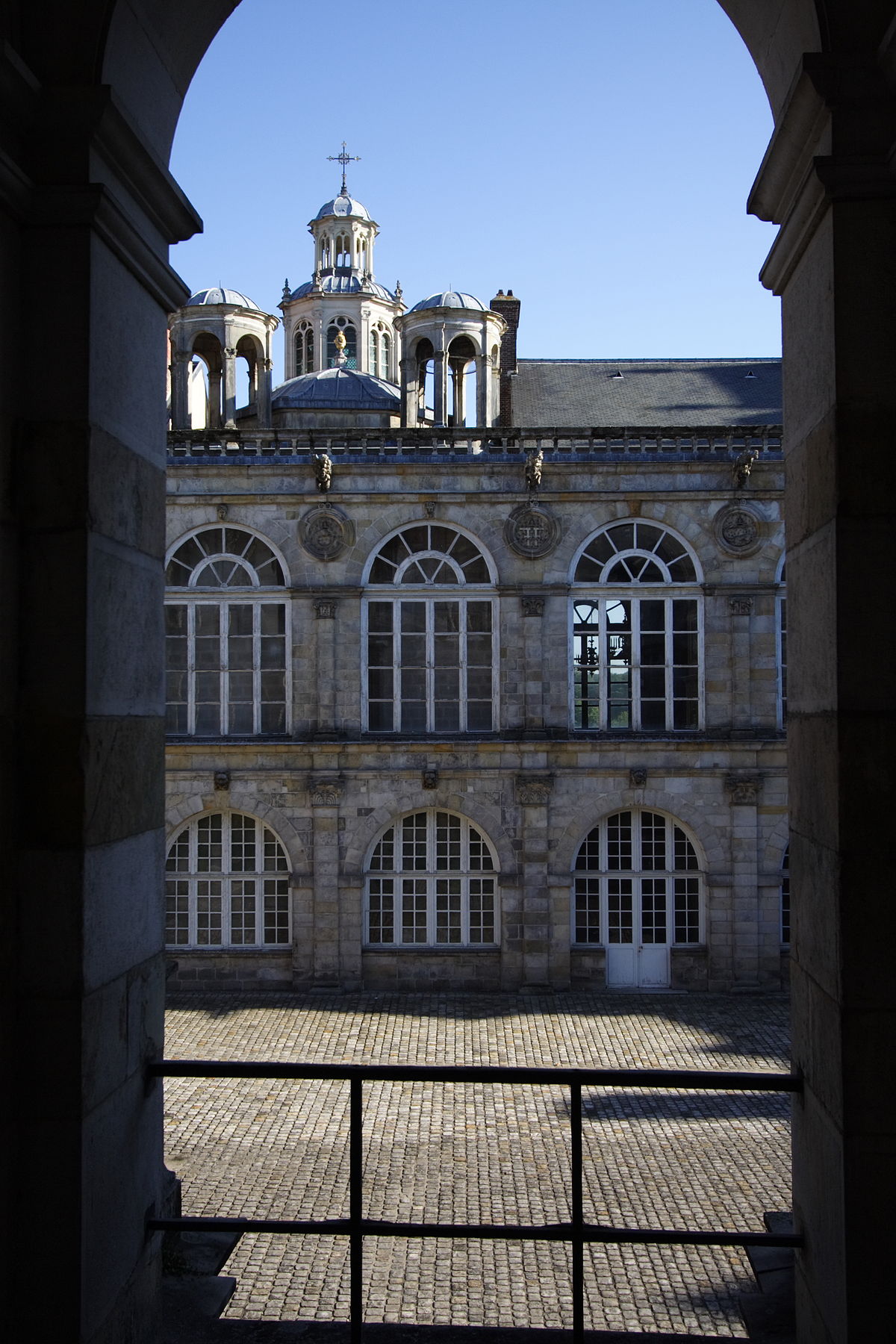

Chapelle de la Trinité

Ancienne église conventuelle des religieux Trinitaires installés ici par saint Louis en 1259, celle-ci a été rattachée au château sous François Ier. Reconstruite à partir de ce règne et sous celui d’Henri II, elle reçoit la voûte actuelle sous Henri IV et fut terminée par Louis XIII puis enrichie par Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.

On doit au peintre Martin Fréminet des scènes du mystère de la Rédemption de l'homme (les Trinitaires étant un ordre rédempteur) : L'Apparition de Dieu à Noé au-dessus de la tribune, L'Annonciation derrière le maître-autel, Le Christ du Jugement dernier entouré des sept premières intelligences au centre, ainsi que des personnages de l'ancienne Loi (rois de Juda, prophètes, vertus), peints sur la voûte entre 1608 et 1619.

Le maître-autel, réalisé par le sculpteur italien Francesco Bordoni en 1633, lequel est aussi l'auteur du dallage en marbre multicolore du sol, est entouré de statues de souverains (saint Louis à droite de l'autel avec les traits de Louis XIII, et Charlemagne à gauche avec les traits de Henri IV). L’autel et le tabernacle d’origine se trouvent à l’église paroissiale de Fontainebleau où ils furent transférés à la Révolution.

Le tableau d'autel a quant à lui été peint par Jean Dubois le Vieux en 1642 et représente la Sainte Trinité au moment de la déposition de croix. La tribune, portée par des colonnes de marbres, est l'œuvre de Scibec de Carpi, tout comme la clôture du chœur datant de 1554. Philibert Delorme avait présidé à la création de deux oratoires : l'un pour Henri II réalisé en 1557, l'autre pour Diane de Poitiers. Les deux furent détruits en 1605. Les boiseries et les grilles des chapelles sont l'œuvre du menuisier Jean Maujan, qui sous-traite avec Robert Andry en 1629. Barthélémy du Tremblay quant à lui avait commencé les peintures décoratives, terminées par son gendre Germain Gissey, associé à Jean Bertrand et Robert Cammel. Les dernières peintures décoratives exécutées dans la chapelle sont les tableaux ovales réalisés sous Louis XVI.

L'orgue de François-Henry Clicquot, toujours en place, fut réalisé en 1774.

Le principal évènement qui eu lieu dans cette chapelle fut le mariage de Louis XV et Marie Leszczyńska en 1725 (le Supérieur des Trinitaires, Louis Blouin, présenta l’eau bénite au roi et à la reine).

La chapelle fut aussi le théâtre du baptême du prince Louis-Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III) en 1810 avec 24 autres enfants et du mariage de Ferdinand-Philippe d'Orléans avec Hélène de Mecklembourg-Schwerin le 30 mai 1837.

Vestibule du Fer-à-cheval

Le vestibule du Fer-à-cheval, ou « vestibule de la chapelle », situé au premier étage, présente un mobilier réalisé sous le Second Empire et copiant l'ornementation des encadrements des trois portes en bois sculpté, qui datent en partie du XVIIe siècle et desservent les différentes parties du château. Les vantaux en bois sculptés ont été réalisés par Jean Gobert en 1639, tandis que le reste du décor de la pièce est dû à Jean-Baptiste-Louis Plantar (1833). L'encadrement et la porte de la chapelle sont ornés de motifs religieux (anges, couronnes d'épines), la porte de la terrasse est décorée de trophées d'armes, de têtes de lions et de masques, et celle de la galerie François-Ier de motifs militaires et de têtes d'Hercule.

Appartements des Reines-mères et du Pape

L'aile des Reines-mères abrite les appartements des Reines-mères et du Pape. Elle a été édifiée entre 1558 et 1566.

Ces appartements, aménagés au XVIe siècle puis refaits au XVIIIe siècle après la reconstruction du pavillon d'angle, doivent leur nom au séjour de Catherine de Médicis, de Marie de Médicis, d'Anne d'Autriche et du pape Pie VII (qui y dormit en 1804, 1812 et 1814). Les appartements sont divisés en deux : les appartements dits « Louis XIII », habités par le Grand Dauphin puis Jacques II d'Angleterre, et ceux dits « Louis XV », habités notamment au XVIIIe siècle par les tantes de Louis XVI, et par le comte de Provence (futur Louis XVIII) et son épouse à partir de 1770. La décoration et l'ameublement furent revus notamment sous le Second Empire, mais le décor de boiseries des trois salles les plus importantes a été renouvelé dès 1644. L'équipe de menuisiers se composait de François Moriceau, Guillaume Noyers, Pierre Dionis, Louis Torchebat, Jean Langlacé et Jean Adnet, et les peintres et doreurs étaient Henri Champagne et Claude d'Hoey, tous sous la direction de l'architecte Jacques Le Mercier.

- Antichambre obscure

- Cette petite pièce faisait office de salle d'attente. Elle possède un mobilier tendu de velours vert, datant du Second Empire.

- Salon des huissiers

- D'abord salle des gardes, puis antichambre, cette pièce ne reçoit le nom de salon des huissiers qu'au XIXe siècle. Les canapés et fauteuils de style Directoire, en bois peint par Jacob Frères sont recouverts de tapisseries de Beauvais illustrant les arts et les sciences.

- Salon des officiers

- Ce salon de réception est orné de tapisseries des Gobelins représentant L'Évanouissement d'Esther d'après Noël Coypel, et Joseph et ses frères d'après des cartons de Mignard, datés de 1687. Au-dessus de la porte, deux tableaux de Pierre Mignard représentant des muses : Clio et Calliope, et Érato, Euterpe et Terpsichore. Le mobilier se compose d'un ensemble du XVIIe siècle auquel s'ajoutent des copies du XIXe siècle dans le style Louis XIV et Louis XV. Sur la cheminée est posée une pendule de style Louis XVI.

- Salon de réception

- Cette pièce, dite aussi « salon d'angle », est ornée d'une tapisserie des Gobelins de 1687 représentant Le Parnasse d'après des cartons de Pierre Mignard. Sur la partie supérieure des murs et au-dessus des fenêtres sont visibles six tableaux : Un vase de fleurs et deux paons et Un enfant, un tapis, et un vase de fleurs par Pierre-Nicolas Huilliot, Une table avec un tapis brodé et Une figure de l'amour et un bouclier par Piat Sauvage, Des fleurs et un ananas dans un vase de porphyre et Un vase d'or, une aiguière, un bassin et des fleurs et fruits par Jean-Baptiste Belin. Le mobilier de style Louis XV et Second Empire fut livré par Jeanselme.

- Chambre du Pape

- Le lit de cette chambre, agrandi pour la duchesse d'Orléans, est l'œuvre de Hauré, Sené et Régnier, fut réalisé en 1787 pour Louis XVI au château de Saint-Cloud et servit à Napoléon aux Tuileries. Une commode, dite aux faisceaux, en amarante, bois de rose, bronze doré et marbre blanc, fut réalisée en 1787 par Stöckel et Benneman pour la salle du conseil du château de Compiègne.

- Cabinet de toilette

- Cette pièce fut décorée en 1784 de lambris dorés sculptés pour le comte de Provence. La commode porte l'estampille de Riesener. Les fauteuils, exécutés vers 1770, sont attribués à Foliot et furent copiés par Sené.

- Second cabinet de toilette

- Cette pièce, toute en longueur, comporte des boiseries redessinées par Jacques-Ange Gabriel pour les filles de Louis XV. Au centre de la pièce figure un portrait de Pie VII par Jacques-Louis David, réalisé en 1805.

- Chambre à coucher d'apparat

- Cette ancienne chambre d'Anne d'Autriche possède un plafond et des lambris peints de grotesques polychromes par Jean Cotelle. Sur les dessus-de-porte figurent le portrait d'Anne d'Autriche en Minerve et celui de Marie-Thérèse d'Espagne en l'Abondance, tous deux réalisés par Gilbert de Sève vers 1660. Aux murs, deux tapisseries des Gobelins de la série du Triomphe des Dieux : Le Triomphe de Mars et Le Triomphe de la Religion, sur des cartons de Noël Coypel d'après Jules Romain. Le mobilier se compose d'un ensemble en noyer sculpté : un lit à colonnes, deux tables de nuit, deux commodes, une console, un canapé, six fauteuils, six chaises, deux tabourets de pieds, livrés en 1860 par la maison Fourdinois. Le guéridon (œuvre du marbrier italien Pietro Martinori) au centre de la salle, fut offert par Pie IX au prince impérial, son filleul, et fut présenté à l'Exposition universelle de 1867. Le plateau circulaire est recouvert d'une mosaïque de marbres retrouvés sur le mont Palatin. Au centre de la composition figure les armes du pape.

- Le Gros salon

- Ce salon de réception, ancienne antichambre d'Anne d'Autriche, est décoré d'un plafond sculpté qui était situé auparavant dans la chambre de Henri II mais dont le décor fut déménagé par Anne d'Autriche et remonté par André Gobert en 1659 et enrichit de dorures par Jean Dubois en 1662. Ambroise Perret l'avait décoré des figures du soleil et des planètes en 1558. Il se compose de neuf compartiments dont sept sont ornés d'allégories célestes. Le plafond possède également les armes d'Anne d'Autriche. Les murs sont ornés de tapisseries des Gobelins illustrant la vie d'Alexandre le Grand d'après des cartons de Charles Le Brun. Le mobilier se compose notamment de deux grandes consoles en bois doré à figures égyptiennes, réalisées en 1787 par le menuisier Trompette et le sculpteur Butteaux. Le vase en porcelaine de Sèvres, dit « de Socibius », sur la console, date de 1824 et fut réalisé d'après un antique. Son décor se rapporte aux arts et aux sciences.

- Second salon des officiers

- Cette pièce possède un plafond peint en camaïeu rehaussé d'or par Charles Errard, réalisé entre 1662 et 1664. Les murs sont ornés de tapisseries de Beauvais. L'ameublement se compose notamment d'un cabinet en ébène du XVIIe siècle, de vases en majolique d'Urbino, de sièges Premier Empire, et au centre d'une table en palissandre réalisée pour la bibliothèque de Louis-Philippe aux Tuileries.

Galeries des Fastes et des Assiettes

- Antichambre de la galerie des Fastes

- Cette pièce, créée sous Napoléon III, est ornée de deux vases d'Achille en porcelaine de Sèvres datés de 1866-1867 (l'un représente des guerriers, l'autre des femmes entourées d'angelots) et conserve plusieurs tableaux, dont une Danse de femmes dans un palais et un Péristyle d'un palais en ruine réalisés par Jean Lemaire, ainsi que plusieurs tableaux exécutés par Jean-Baptiste Oudry représentant les chiens de Louis XV : Gredinet, Petite fille et Charlotte sur le premier, Turlu et Misse sur le deuxième, Mignonne et Sylvie sur le troisième, et Lise et trois faisans sur le dernier. Au centre est installé Un tambour et une épée, nature morte peinte par Jeaurat de Bertry. L'antichambre est également ornée d'un vitrail installé dans la baie centrale. Réalisé par le verrier Laurent Charles Maréchal, ce vitrail intitulé L'Artiste a été réalisé pour l'Exposition universelle de 1867 et a rejoint le château de Fontainebleau en 1869. Exposé depuis 1939, il a été installé dans l'antichambre en 1984.

- Galerie des Fastes

- Aménagée par Napoléon III en 1866 à l'emplacement d'un escalier et d'un vestibule, la galerie des Fastes (dont le plafond est décoré de l'aigle impérial, peint par Alexandre Denuelle en 1866-1867) est ornée de plusieurs tableaux illustrant l'histoire du château parmi lesquels : Henri IV relevant Sully par Millin du Perreux (1819) ; La Reine Christine et Monaldeschi par Adrienne Marie Louise Grandpierre-Deverzy (1824) ; Le Baptême de Louis XIII à Fontainebleau par Clément Boulanger (1834) ; Allégorie de la mort du Dauphin par Lagrenée (1767) ; Rencontre de Napoléon Ier et du pape Pie VII dans la forêt de Fontainebleau par Dunouy et Demarne (1808) ; Cour ovale du château de Fontainebleau par Justin Ouvrie (1886) ; La Justice et la Clémence par Lagrenée ; Fleurs et Fleurs et fruits par Jan van Dael ; Incendie du théâtre de Fontainebleau par Frédéric-Henri Schopin (1856) ; Vue de la forêt de Fontainebleau par Hue (1892).

- Galerie des Assiettes

- Construite en 1840 à l'emplacement d'une ancienne terrasse, la galerie des Assiettes (dite aussi « galerie des Fresques ») possède un plafond orné de 21 peintures de l'atelier d'Ambroise Dubois réalisées vers 1600. Celles-ci, représentant des divinités de la mythologie et des enfants chasseurs, étaient initialement réalisées à l'huile sur plâtre et faisaient partie du décor de la voûte de la galerie de Diane. Déposées sous Napoléon Ier et transposées sur toile, elles furent amenées dans cette galerie qui prit ainsi le nom de « galerie des Fresques ». La pièce fut ornée sous Louis-Philippe de boiseries néo-Renaissance et de lambris dans lesquels sont installés près de 128 assiettes en porcelaine de Sèvres du Service historique de Fontainebleau illustrant l'histoire du château (François Ier recevant Benvenuto Cellini en 1540 par Jean-Charles Develly, Naissance de Philippe le Bel au château de Fontainebleau), la forêt, le château à différentes époques, d'autres demeures royales ou encore des lieux visités par Louis-Philippe pendant son premier exil (Amérique du Nord avec les chutes du Niagara, Angleterre, Sicile). Le cabinet avec son coffret de plaque de porcelaine de Sèvres illustre quant à lui le mariage du duc Ferdinand-Philippe d'Orléans avec Hélène de Mecklembourg-Schwerin (Accueil de la Princesse, Mariage civil dans la salle de bal, Mariage catholique dans la chapelle de la Trinité, Mariage protestant dans la salle des Colonnes), peint par Jean-Charles Develly.

Aile des Ministres

L'aile des Ministres, dite aussi « aile basse », a été bâtie à partir de 1530 et ferme la cour du Cheval-Blanc par le nord. Construite dans le même appareil de brique et pierre que l'aile qui lui fait face, elle ne comporte toutefois qu'un étage, ponctué de lucarnes à frontons curvilignes. Objet de restaurations et de restitutions successives jusqu'en 1878, elle abrite aujourd'hui les services administratifs du château.

Aile de la galerie François-Ier

Galerie François-Ier

Construite entre 1528 et 1530, elle mesure environ 60 mètres de long et 6 mètres de large, et constituait autrefois un pont couvert jouissant d'ouvertures des deux côtés. Le roi François Ier la fit édifier et décorer, afin de relier ses appartements à la chapelle de la Trinité. Il en gardait les clés et la faisait visiter à ses hôtes de marque. La galerie a été confiée à l'Italien Rosso Fiorentino qui la décora de façon originale avec des peintures, des lambris, des fresques et des stucs, de mars 1535 à mai 1537 pour les stucs, à partir de 1536 pour les fresques, et qui l'acheva juste avant la visite de Charles Quint à la Noël 1539. Les boiseries en noyer sculpté sont l'œuvre du menuisier italien Francisco Scibec de Carpi qui les réalisa dès 1535 avec des essences rares, mais se tourna presque exclusivement vers le bois de noyer à partir de 1539, date à laquelle il exécute le parquet de la galerie. Le plafond à caissons joue dans l'ensemble décoratif un rôle plutôt secondaire et affiche un style plutôt classique. La galerie dessine un jeu de travées, rythmées par des ouvertures symétriques et de grands panneaux peints. On retrouve partout le monogramme du roi. Les peintures représentent des récits de la mythologie gréco-romaine et des allégories dont le sens nous échappe aujourd'hui (Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, admettait elle-même la complexité des thèmes et disait « lire en hébreu » sans explication annexe), mais qui symbolisent probablement le bon gouvernement du roi et font l'éloge de François Ier. Une scène est consacrée à l’éducation d'Achille par le centaure Chiron. Dans la travée centrale sont représentées deux scènes ovales : Danaé (par Le Primatice) et La Nymphe de Fontainebleau (réalisée en 1860 d'après une œuvre du Rosso).

À l'est, du côté du buste de François Ier, sont peintes des scènes violentes : Défaite de Pavie, Captivité du roi à Madrid, Combat des Centaures et des Lapithes (par Le Rosso), La Jeunesse et la Vieillesse, La Destruction de la flotte grecque, etc. Sous la scène de Vénus et l'Amour au bord d'un bassin (intitulée aussi Vénus frustrée ou encore Vénus tentant de réveiller l'Amour endormi, tandis que Mars est parti guerroyer, peinte par le Rosso) est représentée, dans un tableautin réalisé en 1540, une vue du château de Fontainebleau représentant la galerie François-Ier et la porte Dorée. Rosso est également l'auteur de La Vengeance de Nauplius, de La Mort d'Adonis, ou encore de scène représentant Le Roi tenant une grenade, Le Sacrifice, et L'Ignorance chassée. Il répand également le motif du cuir découpé qui fera école par la suite.

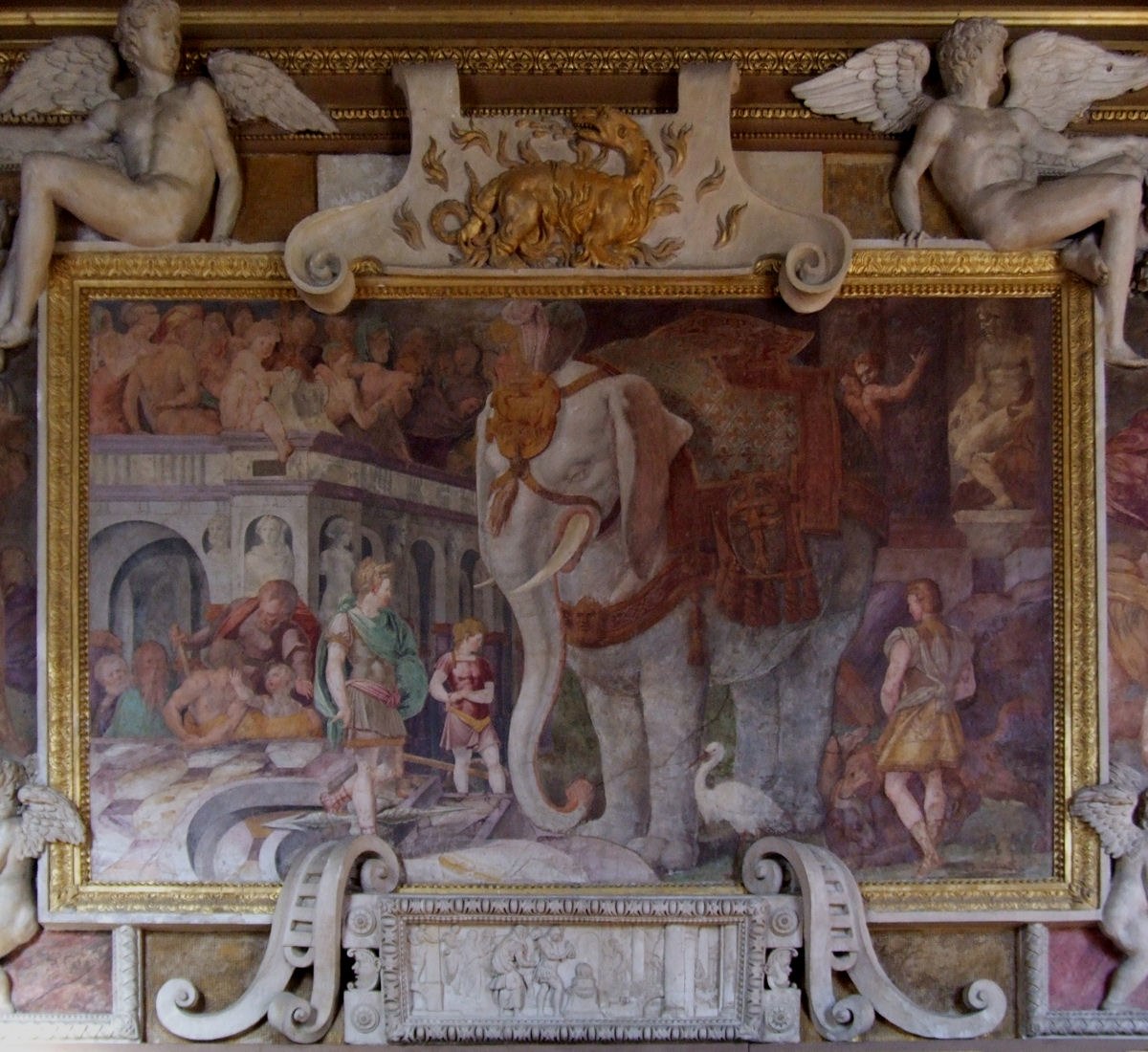

À l'ouest sont notamment représentés Cléobis et Biton et Les Jumeaux de Catane ainsi que certaines peintures allégoriques : l'une des plus célèbres est celle de L'Éléphant au caparaçon ou L'Éléphant royal (symbole de force, de sagacité, et de pérennité de la royauté) qui porte le chiffre royal et représenterait le roi François Ier lui-même. À ses pieds figurent trois allégories de l'air, de la terre et de l'eau (la foudre représente Jupiter, le trident Neptune, et Cerbère Pluton, en référence aux trois espaces sur lesquels règne François Ier), ainsi qu'une cigogne qui symboliserait l'amour filial, celle-ci représentant la mère du roi, Louise de Savoie. Sur les côtés sont peintes deux fresques sur le thème des enlèvements mythologiques : à droite Saturne déguisé en cheval enlevant Philyre, et à gauche Jupiter, changé en taureau, enlevant Europe.

Appartements intérieurs de l'Empereur

Louis XVI fit dédoubler l'aile en 1786 en ajoutant des appartements, la privant ainsi de son ouverture sur le jardin de Diane, mais faisant réaliser de fausses portes-fenêtres pour garder un aspect symétrique. Ces appartements sont occupés sous l'Empire par Napoléon Ier.

- Chambre de Napoléon

- La chambre de Napoléon a gardé l'essentiel de son décor Louis XVI (boiseries, cheminée, décors des dessus-de-porte). Elle servait en effet au XVIIIe siècle, de « cabinet à la poudre » (cabinet de toilette). Le décor fut enrichi pour l'empereur de victoires, abeilles, chiffre impérial, et par des peintures en grisaille d'or, réalisées par Simon-Frédéric Moench en 1811. Meublée en 1808-1809 dans le style Empire, avec notamment deux fauteuils dits « paumier » (aux accoudoirs inégaux) par Jean-Baptiste Rode, qui est aussi l'auteur du lit (sommé de La Noblesse et La Gloire, face à La Justice, et L'Abondance, il est recouvert comme le reste du mobilier d'un velours chiné dont le fond de couleur prune a été retissé en jaune à la demande de l'empereur, pour l'éclaircir) la pièce possède un tapis orné de trophées militaires tissé à Aubusson en 1809.

- Petite chambre à coucher

- Ancien cabinet de travail de Louis XVI (dont subsistent la cheminée, les dessus-de-porte et les boiseries), la petite chambre à coucher des appartements de l'Empereur constituait en fait le cabinet de travail de Napoléon, où il fit installer en 1811 un lit de repos de camp en fer doré. La garniture des meubles et des décors se compose d'un ensemble de soie verte, de brocart rouge, de draperies « à la romaine » en brocart ponceau (rouge coquelicot) et or retissés et reposés de 1984 à 1995. Au centre de la pièce a été installé un grand bureau mécanique de Jacob Desmalter conçu pour Napoléon Ier. La peinture du plafond, réalisée en 1818 par Jean-Baptiste Regnault, a été commandée par Louis XVIII et représente une allégorie des Bourbons de retour en France: La Clémence royale arrêtant le cours de la Justice.

- Salon de l'Abdication

- Le mobilier Empire (mis en place en 1808) de ce salon témoigne de l'abdication de Napoléon Ier, survenue le 6 avril 1814, et qui aurait eu lieu dans cette pièce. Il se compose notamment d'un guéridon et d'un ensemble de chaises, fauteuils et tabourets de pieds en bois dorés tendus de brocart rouge et or à motif de lyres et de rosaces, réalisés par Marcion, Jacob-Desmalter, et Thomire.

- Passage des bains

- Le passage des bains (dont le décor mural fut reconstitué en 1966) servait aussi de petite salle à manger, comme en témoigne une petite table à abattant dite « à l'anglaise », réalisée par Jacob-Desmalter et livrée en 1810. Le reste du mobilier se compose de deux fauteuils réalisés par Marcion en 1809 (rachetés en 1991) couverts en gourgouran orange retissé à Lyon, de chaises de Marcion, d'une console de Jacob Frères, et de flambeaux de Thomire réalisés en 1809. En outre, la pièce est ornée de six gravures: Vues de Milan par L. Radus et François Bellemo, réalisées en 1807 et 1808.

- Salle de bains

- La salle de bains de Napoléon Ier fut installée en 1806. Son décor mural de style Empire fut reconstitué entre 1985 et 1988. Elle abrite notamment une baignoire en cuivre étamé garnie de mousseline ainsi qu'un bain de pieds en tôle vernie réalisé par la manufacture de Martel en 1806, et des sièges en acajou.

- Salon des aides de camps de l'Empereur

- Cette salle était la pièce des cuves du roi en 1786, avant de devenir l'antichambre d'Eugène de Beauharnais en 1804, puis le salon des valets de chambre du roi en 1814, le cabinet du secrétaire du roi en 1832, et le cabinet du secrétaire de l'Empereur en 1855. La cheminée date de 1786, tandis que le décor mural datant de 1808 a été reconstitué en 1987-1989. Cette pièce, bien plus sobre que les précédentes, possède un mobilier installé en 1806, se composant entre autres d'un canapé et de huit sièges en bois peint de blanc, réalisés par Boulard, couverts de tapisserie de Beauvais réalisée pour le salon du prince Borghèse au Petit Trianon en 1805. Les encoignures ont été réalisées par Levasseur pour les tantes de Louis XVI au château de Bellevue. Le reste du décor se compose d'un tapis moquette retissé en 1995 sur un modèle de la manufacture de Tournai, d'une console Jacob-Desmalter (1805), d'un bureau Lerpsher (1807?), d'un lustre de style Empire, de bras de lumière et de feux de style Louis XVI, de flambeaux réalisés par Galle en 1804, d'une pendule borne en marbre noir de Leplaute (1806) et de deux gravures exécutées d'après Melling montrant des Vues de Constantinople.

- Antichambre de l'Empereur

- Cette pièce, ancienne chambre de bains de Louis XVI, chambre d'Eugène de Beauharnais en 1804, et cabinet topographique en 1805, devint antichambre en 1808, date à laquelle fut installé son mobilier actuel, d'une grande simplicité. Son décor mural fut modifié sous Louis-Philippe (dessus-de-porte) et Napoléon III. En 1859 furent installés les deux grands tableaux, l'un de Joseph-Marie Vien (Hector déterminant Pâris à prendre les armes, réalisé en 1783), l'autre de Nicolas Guy Brenet (Dames romaines offrant leurs bijoux au Sénat, datant de 1785). La pendule italienne à dix cadrans, achetée pour Napoléon Ier et installée dans l'antichambre, indique outre l'heure, les jours de la semaine et leurs signes, le quantième, le mois, les phases de la lune et du soleil, les équinoxes, les années bissextiles et les signes du zodiaque. Le reste du mobilier se compose de banquettes et de tabourets d'antichambre de style Empire.

Appartement des Bains (détruit)

François Ier avait fait aménager, en 1534, au rez-de-chaussée de l'aile qui porte aujourd'hui son nom, un ensemble composé de trois salles de bains et de quatre petits salons qui furent décorés de stucs, de grotesques et de fresques, dont certaines étaient dues au Primatice. Ces pièces furent détruites en 1697 pour créer un nouvel appartement. Elles ne sont connues que par des descriptions assez imparfaites.

Petits appartements de Napoléon Ier

Les petits appartements de Napoléon Ier se situent à l'emplacement des anciens bains de François Ier, transformés sous Louis XV en appartements privés réservés au roi, à Mme de Pompadour puis à Mme Du Barry. Ils furent aménagés pour Napoléon Ier de 1808 à 1810. Les salles donnant sur le jardin de Diane comportent des boiseries de style Louis XV et un mobilier de style Empire.

- Antichambre de l'Empereur

- Cette pièce constituait la première puis la seconde antichambre de Mme de Pompadour, avant de devenir la première antichambre de Madame Élisabeth. Elle est meublée de sièges d'antichambre en bois peint, réalisés en 1810, et replacés en 1972.

- Premier salon de l'Empereur

- Cette pièce était la deuxième antichambre puis le cabinet de Mme de Pompadour. Elle devint en 1768 le cabinet de Mme Du Barry, puis sa salle à manger en 1772. Sous le règne de Louis XVI, la pièce servit de salle de billard à la princesse de Lamballe, puis de salle à manger en 1786, avant de devenir la seconde antichambre de Madame Élisabeth en 1791. Enfin, elle fut l'antichambre du cardinal Fesh en 1804 avant d'être le premier salon de l'Empereur. Les boiseries datent du XVIIIe siècle, tandis que les glaces furent posées en 1863. La pièce a néanmoins perdu beaucoup de son décor Empire, dont subsiste un guéridon réalisé par Jacob-Desmalter en 1810 et des bras de lumières et feux de Thomire, réalisés également en 1810. Le reste du mobilier se compose de sièges en bois peint couverts de tapisseries provenant des Tuileries, d'une pendule Louis XVI représentant Vénus et l'Amour et deux flambeaux.

- Deuxième salon de l'Empereur

- Cette pièce était le second salon de la princesse de Lamballe en 1786, et le salon du cardinal Fesh en 1804. Ce salon, aux boiseries réalisées en 1862, est orné de plusieurs tableaux de François Boucher (Jupiter et Callisto, Amynthe et Sylvie), Noël Coypel (Bacchus et Ariane), Clément Belle (Psyché et l'Amour endormi) ou encore Joseph-Marie Vien (Enfants jouant avec des cygnes). Le mobilier a été installé en 1810 : sièges en bois doré tendus de velours vert ciselé dont des chaises de Brion, un tapis réalisé par Bellanger, un guéridon de Jacob-Desmalter, des bras de lumières, flambeaux, et feux de Thomire, des consoles en bois doré à figures réalisées en 1808 et 1810 par Marcion, un lustre de Chaumont de 1809, et une pendule créée par Leplaute en 1810, avec du marbre précieux issu de la manufacture du Buen Retiro datant de 1790 et offert à l'Empereur en 1808.

- Chambre de Méneval

- Cette pièce, d'apparence modeste et basse de plafond, fut aménagée à l'emplacement du cabinet du jeu du roi (de 1769 à 1782), puis salon de la princesse de Lamballe (de 1782 à 1787) puis pièces dévolues aux domestiques de Madame Élisabeth (en 1791), puis logement du géographe Bacler d'Albe (en 1807), avant de devenir la chambre du secrétaire de Napoléon Ier, le baron de Méneval. Son mobilier très simple, reconstitué en 1976 à l'aide du mobilier décrit dans un inventaire de 1810, se compose entre autres d'un lit encastré dans le mur.

- Garde-robe de l'Empereur

- Cette pièce est notamment meublée d'un meuble-étagère de garde robe, réalisé en 1810 par Jacob-Desmalter, et d'un siège de toilette en acajou dit « à la Shepherd », réalisé pour Madame Adélaïde.

- Pièce du gardien du Portefeuille

- Cette pièce, ancien cabinet intérieur de Madame Élisabeth en 1791, et occupée par Haugel et Landoire (les gardiens du Portefeuille de l'Empereur, qui se relayaient toutes les 24 heures dans cette pièce) à partir de 1810, fut reconstituée en 1975.

- Chambre à coucher de l'Empereur

- Cette pièce était la salle de billard de la princesse de Lamballe en 1786, avant de devenir la chambre de Madame Élisabeth en 1791, puis la chambre du cardinal Fesch en 1804. L'alcôve fut supprimée en 1810, tandis que fut installée la cheminée en brocatelle. Les boiseries datent de la fin du XVIIIe siècle. La pièce subit une restauration générale en 1977. Le lit de cette pièce (installé dans cette pièce en 1810 après avoir été dans la chambre de l'Empereur du premier étage, tout comme les sièges), en bois bronzé et doré, à figures égyptiennes, coiffé de casques dorés et signé Jacob-Desmalter, a été utilisé par le pape Pie VII aux Tuileries en 1804. Il est entré à Fontainebleau en 1805. Le reste du mobilier se compose d'une bergère, de quatre fauteuils, et de deux chaises attribuées à Jacob-Frères, d'un canapé réalisé en 1806 par Jacob-Desmalter, d'un paravent tendu de velours chiné Louis XVI, posé sous le Premier Empire, d'un guéridon et d'un somno réalisé en 1810 par Jacob-Desmalter, de feux de Thomire réalisés en 1810, d'un candélabre à vestales offert par Charles IV d'Espagne, tout comme la pendule-autel en marbre, d'un tapis de pied par Bellanger (1810) et d'une commode achetée en 1810 au marchand Rocheux, et installée à la place d'une commode en laque de Martin Carlin (aujourd'hui au Louvre).

- Pièce intermédiaire

- Cet ancien cabinet du tour de Louis XVI (en 1786) puis cabinet du cardinal Fesch (en 1804), est orné de boiseries de style Louis XV, remontées en 1786 après la destruction de l'ancien cabinet de retraite du roi en 1785, et décapées en 1863. Les dessus-de-porte sont des copies d'œuvres de Lancret, installées en 1839 et envoyées au Louvre en 1889. La pièce fut remeublée pour Napoléon Ier en 1808 pour devenir son cabinet des dépêches. Il ne subsiste de cet ancien ameublement que les feux à chiens bronzés.

- Bibliothèque

- La bibliothèque des appartements a été aménagée en 1808 dans l'ancien salon des jeux de Louis XVI, et une grande partie des décors de 1786 ont été préservés (des boiseries et le dessus-de-porte peints par Sauvage notamment). Un escalier en colimaçon en bois permet d'accéder au premier étage. Le mobilier se compose entre autres d'un grand bureau plat créé par Jacob Frères et acheté au général Moreau, et un canapé en bois doré garni de satin broché, prévu initialement pour être installé dans la chambre de parade de l'impératrice. Les ouvrages sont classés par ordre alphabétique (lettres en bronze sur la partie supérieure des bibliothèques). La bibliothèque possédait à l'origine près de 4 500 ouvrages, principalement concernant l'histoire, la géographie et les sciences.

- Bureau de l'Empereur (troisième pièce)

- Le mobilier de cet ancien salon de billard du roi (en 1786) puis cabinet, fut reconstitué d'après un inventaire réalisé en 1810.

- Bureau de l'Empereur (deuxième pièce)

- Cette salle servit de salle de billard à Louis XVI avant de devenir la salle de billard du grand Maréchal en 1804. Une partie du mobilier, issu de l'ancienne chambre de Madame Mère (aliéné en 1882 et donné par madame Dumaine) fut installé en 1904. Ce mobilier se compose notamment d'un lit en acajou en bronze doré exécuté par Jacob-Desmalter en 1806, d'une commode de Jacob Frères achetée en 1804, de bergères, fauteuils et chaises en acajou réalisés par Marcion en 1806, d'un guéridon en acajou, et d'une pendule d'Apollon en bronze doré achetée en 1806.

- Bureau de l'Empereur (première pièce)

- Cette pièce se trouve à l'emplacement des anciens bains de François Ier, et de la moitié de la salle à manger de Louis XVI. La corniche de style Louis XVI a été complétée sous l'Empire, tandis que les cheminées ont été posées en 1862, date à laquelle sont encastrées dans le mur plusieurs peintures : Concert d'oiseaux par Frans Snyders, Oiseaux de proie s'abattant sur des canards sauvages dans un marais par Jan Fyt, Oiseaux et deux lièvres anonyme, Perroquet, faisan blanc et spatule anonyme, douze toiles anonymes représentant des pigeons et dix toiles anonymes représentant des faucons, ainsi que deux études : Canards et Aigles par Pieter Boel. Le mobilier se compose notamment d'une chaise en acajou de Jacob Frères, d'un bureau à cylindre de Jacob-Desmalter (1806) et de bras de lumière à une branche de Duverger (1808).

- Antichambre du Col du cygne

- Située à l'emplacement des étuves de François Ier, l'antichambre servit de pièce des buffets de Louis XVI. Elle doit son nom à la fontaine en plomb doré qu'elle contient, représentant Un enfant jouant avec un cygne au milieu des roseaux porté sur une coquille de marbre, réalisée en 1784 par le sculpteur Roland et le bronzier Thomire. La pièce conserve également un service de porcelaine de Sèvres, au décor en camaïeu carmin à guirlandes de fleurs et nœuds de ruban, utilisé sous Louis XV et Louis XVI.

- Cabinet topographique

- Ce cabinet, situé à l'emplacement de la salle à manger de Louis XVI, possède une corniche datant de cette époque et complétée sous l'Empire. La pièce fut modifiée en 1862 (déplacement de la cheminée, création d'une fausse porte). Meublée de trois grandes tables réalisées par Jacob-Desmalter en 1805, cette pièce servait à l'Empereur pour préparer ses campagnes. La pendule géographique, œuvre d'Antide Janvier, indique l'heure exacte dans chaque région de France. Créée pour Louis XVI en 1791, elle fut acquise par Napoléon Ier en 1806. Le reste du mobilier se compose notamment d'un bureau à cylindre Louis XVI attribué à Riesener, de bras de lumière à flèches, d'un feu en bronze doré réalisé par Ravrio en 1808, d'un tapis de Bellanger datant de 1810 et modifié à la Restauration, de deux fauteuils en acajou à sphinges et incrustations de Jacob Frères, de chaises en acajou et dossier grille de Jacob-Desmalter, et d'un fauteuil de bureau en acajou de Marcion datant de 1806. Les cinq dessus-de-porte sont ornés de grisailles : trois furent réalisées par Sauvage en 1786, tandis que les deux autres (Parque et Victoire) furent réalisées par Lussigny en 1810.

Aile des appartements royaux

L'aile dite des « appartements royaux » a été édifiée au XVIe siècle sur les traces de l'ancien château médiéval, dont elle reprend le tracé ovoïde, autour de la cour Ovale. En 1565, Catherine de Médicis fait doubler le corps de bâtiment jouxtant le jardin de Diane et multiplie ainsi le nombre d'appartements. Les intérieurs subiront diverses modifications du XVIe au XIXe siècle.

Appartements de l'impératrice Joséphine

Situé au rez-de-chaussée de l'aile des appartements royaux, les appartements de Joséphine ont été aménagés pour elle en 1808, à partir d'une suite de pièces aux lambris de style Louis XV. Ils furent occupés par l'impératrice Marie-Louise à partir de 1810.

- Salon d'étude de l'impératrice

- Le salon d'étude à rotonde se situe sous la salle du conseil. Le mobilier de style Empire, ayant appartenu à Marie-Louise, se compose notamment d'un métier à broder et de son chevalet, d'une table à dessiner de Jacob-Desmalter, et d'une table écritoire. Le piano-forte a appartenu à Hortense de Beauharnais.

- Boudoir

- Ce boudoir, ou « cabinet de passage » est orné d'une tenture plissée en taffetas vert datant de 1808, et est meublé d'une banquette d'alcôve et de chaises de Jacob-Desmalter (1808), ainsi que d'une lampe en albâtre à col-de-cygne dorés, par Chaumont (1809).

- Chambre de l'impératrice

- Le mobilier de cette petite pièce se compose notamment d'un lit au couronnement singulier, agrandi en 1843 pour l'une des filles de Louis-Philippe et son époux, en soierie de Lyon blanche et bleu lapis broché d'or.

- Salle de bains

- À l'origine boudoir, cette pièce peut aussi être utilisée comme salle de bain. Elle peut en effet être transformée grâce à un canapé dont l'estrade roulante cache une baignoire encastrée dans le sol. Le mobilier de cette salle de bain se compose d'un secrétaire en bois d'if, d'un ensemble de sièges en gondole en bois doré, dont le gourgouran en taffetas bleu ciel fut retissé à l'identique en 1977, d'une psyché et d'une table de toilette en acajou orné de bronzes de Thomire. Derrière le canapé est aménagé un petit cabinet faisant office de garde-robe.

- Pièce de passage

- Cette pièce de passage ou « de service », ancien grand cabinet (en 1754) puis cabinet particulier (1771) de Madame Victoire, avant de devenir la chambre de la sous-gouvernante des Enfants de France (en 1783), possède un décor refait en 1859. Elle est notamment meublée d'un guéridon de Jacob-Desmalter (1809), d'un lustre en parasol chinois de Chaumont (1809), d'une commode en citronnier et amarante avec figure d'Isis incrustée de Jacob Frères, et d'un tapis de Bellanger (1809).

- Salon des jeux

- Le salon des jeux de l'impératrice, dit aussi « salon jaune », au mobilier et aux murs tendus de gros de Naples jaune d'or brodé de soie d'amarante, présente également des meubles de style Empire avec plusieurs réalisations de Jacob Desmalter et un grand tapis d'Aubusson à fond blanc. Cette pièce orientée au nord, avait ainsi une faible luminosité que vient compenser la vivacité des coloris utilisés dans la décoration. Le problème du manque de chaleur, quant à lui, est réglé par un système d'air chaud pulsé depuis la bouche de chaleur percée derrière la console de bois doré. Les pilastres à l'arrière de la pièce sont en bronze pour diminuer le risque d'incendies.

- Salons de billard

- Cette pièce possédait autrefois un billard, aujourd'hui disparu. L'ameublement se compose d'une table de jeux, de chaises de joueurs, auxquelles s'ajoutent plusieurs « chaises-voyeuses ».

Appartements royaux

- Passage entre la galerie François-Ier et la salle des Gardes

- Ce passage a été créé en 1845 pour obtenir un accès direct entre les deux espaces, sans passer par les appartements royaux. Il a été orné de tableaux du XVIIème siècle: Amour sur des nuages (école Française du XVIIe siècle), L'Équité et La Vigilance (tableaux de Coypel autrefois conservés aux Tuileries), Amours tenant des fleurs et Amours pressant des raisins (tableaux de Florentin Damoiselet autrefois à Marly), Le Matin et Le Soir (tableaux de Michel Corneille autrefois à Trianon).

- Salle des Gardes

- La salle des Gardes se trouve dans l'alignement de l'aile de la Belle-Cheminée. Elle était initialement sobrement peinte et ornée (par Ruggiero di Ruggieri en 1570), puisque seules les poutres du plafond et la frise supérieure étaient décorées. Ses ornements d'emblèmes militaires sont remaniés sous Louis XIII. Elle sert de salle des gardes du roi aux XVIIe et XVIIIe siècles, avant de devenir l'antichambre de l'Empereur en 1804, puis antichambre du roi en 1814, et enfin salle des Gardes en 1837. Le décor actuel a été réalisé en partie sous Louis-Philippe (décor des murs, parquet reprenant les motifs du plafond) qui en avait fait un salon de réception avant que Napoléon III la désigne comme salle à manger ordinaire. Le décor mural est de style Renaissance, et a été réalisé par Charles Moench entre 1834 et 1836. Il représente des personnages historiques, accompagnés de leurs armes, leur chiffre, et ceux de leur épouse, leur emblème, leur devise, autour de figures allégoriques. Ainsi reconnait-on François Ier, Henri II, Antoine de Bourbon, Marie de Médicis, Henri IV, Louis XIII, Anne d'Autriche, et la salamandre de François Ier remplaçant le portrait de Louis-Philippe. La pièce possède une cheminée monumentale en marbre ornée d'un buste de Henri IV réalisé en 1600, attribué à Mathieu Jacquet, et qui ornait autrefois l'ancienne volière du jardin de Diane. Il est encadré par des bas-reliefs évoquant des allégories des Éléments et des Saisons réalisées par Bontemps en 1555 et 1556 pour la chambre d'Henri II au pavillon des Poëles. De part et d'autre du buste sont installées les allégories de la Clémence et de la Paix, provenant de la « belle cheminée » d'Henri IV aujourd'hui détruite. Le reste de la cheminée, réalisé en 1836, est l'œuvre de Jean-Baptiste Plantar. Le parquet, réalisé par Poncet en 1837, comporte différentes essences de bois. Le mobilier de la pièce est resté dans son état du Second Empire : la pièce abrite notamment un vase de la Renaissance, en porcelaine de Sèvres réalisé en 1832 et représentant des scènes qui auraient eu lieu à Fontainebleau : Léonard de Vinci peignant la Joconde devant François Ier et Benvenuto Cellini sculptant Diane devant Diane de Poitiers, d'après des cartons d'Aimé Chenavard, dans le style de Bernard Palissy. Le reste du mobilier se compose notamment d'une grande table de salle-à-manger circulaire, réalisée vers 1800 et provenant de l'hôtel parisien du général Moreau, de pliants en bois doré, réalisés par Rode en 1806 pour le premier salon de l'impératrice, d'un écran en bois doré d'époque Louis XVI, acquis en 1835, de lustres en bronze dorés de style Boulle, réalisés par Chaumont pour l'exposition des produits de l'industrie française de 1834, de neuf bras de style Boulle datant de 1837, et de feux en bronze doré de style du XVIIe siècle acquis en 1866.

- Escalier du roi

- Construit en 1748-1749 à la demande de Louis XV et sous la direction de Jacques-Ange Gabriel, l'escalier du roi (dit aussi autrefois Chambre d'Alexandre et Antichambre de Madame de Maintenon) se situe à l'emplacement des anciens appartements de la duchesse d'Étampes. Les murs de l'escalier sont décorés de scènes de la vie d'Alexandre le Grand réalisées entre 1541 et 1544 par Le Primatice avec une inspiration évidente des œuvres de Raphaël. Les décors furent complétés à partir de 1570 par Niccolo dell'Abate (après la construction de l'aile de la Belle-Cheminée), puis en 1834 avec l'intervention du peintre Abel de Pujol. Ainsi sont visibles, du Primatice : Alexandre domptant Bucéphale, Le Mariage d'Alexandre et Roxane, Alexandre épargnant Timoclée, de Niccolo dell'Abate : Alexandre fait serrer dans un coffret les œuvres d'Homère, et Thalestris monte dans le lit d'Alexandre, et d'Abel de Pujol : Alexandre tranchant le noeud gordien, Le Banquet de Persépolis (d'après une gravure de Florentin), et Apelle peignant Alexandre et Campaspe (d'après une gravure de Davent). La haute bordure de l'escalier est ponctuée d'une série de caryatides aux corps très étirés, de putti, de cuirs découpés, de guirlandes de fruits, de têtes de boucs, et de satyres en stucs, œuvres du Primatice. C'est lors de la transformation de la pièce en escalier, en 1748, que les fresques et certains stucs sont déposés avant d'être réinstallés par le sculpteur Verberckt. La rampe d'escalier, en fer forgé, a été exécutée par le serrurier Parent d'après des dessins de Gabriel. Le plafond, illustrant L'Apothéose d'Alexandre, peint par Abel de Pujol en 1834, est surélevé entre 1836 et 1837, et de nouvelles voussures ornées sont ajoutées par le sculpteur sur carton-pierre Huber et par le peintre Moench, qui créent des portraits en camaïeu bronzé de Louis VII, Louis IX, François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, et Napoléon, auxquels il faut rajouter ceux de Louis-Philippe et Marie-Amélie (qui ont disparu en 1848). La pièce est de nouveau restaurée entre 1962 et 1964.

- Rotonde

- Cette petite pièce circulaire voûtée, accolée à l'escalier du roi, conserve une statue en marbre représentant une allégorie de La Nature, réalisée par Nicolo Pericoli dit Tribolo, commandée par François Ier en 1529 pour servir de support à une vasque, ce qui explique ses bras levés. Le vocabulaire décoratif de cette statue s'inspire de la statuaire grecque ancienne (la profusion des poitrines évoquant la fertilité se retrouve dans des représentations primitives de la déesse Artémis). Le décor a été exécuté en 1836, tandis que le lampadaire néo-Renaissance de la pièce a été réalisé en 1840.

- Salle du Buffet

- La salle du Buffet, dite aussi « première salle saint Louis », s'ouvre par une large arcade créée en 1757 (pour permettre l'aménagement des deux pièces en une grande salle à manger) sur la chambre du roi. Elle est d'abord la salle puis l'antichambre du roi (salle du Buffet au XVIIIe siècle), première antichambre du roi en 1757 (avec la deuxième salle saint Louis qui est aujourd'hui le salon du donjon), salon des pages en 1807, salle des gardes en 1814, et reçoit son nom de première salle saint Louis en 1837. Si l'arcade et les boiseries datent de 1757, l'essentiel du décor fut réalisé sous Louis-Philippe : en 1836 fut installé le plafond en carton pierre doré, par Huber (d'après des boiseries d'époque Louis XIV à Versailles), et le haut des murs fut orné de cinq tableaux d'Ambroise Dubois et François-André Vincent. Le mobilier, resté intact depuis Napoléon III, se compose d'éléments de style Louis XIV et Louis XV : l'objet le plus marquant est une pendule attribuée à Boulle et ses fils, datant de 1725, installée en 1837 et représentant le char d'Apollon. À Chantilly en 1740, elle est envoyée au palais du Luxembourg sous le Directoire, avant d'être donnée à Louis-Philippe par la chambre des Pairs en 1835, et d'intégrer ainsi les collections de Fontainebleau en 1837. La salle du Buffet présente également des sièges en bois noir de style Louis XIV, en bois de Fourdinois recouverts de tapis de la Savonnerie (à fonds bleus ornés de bouquets de fleurs, d'après des cartons de Chabal-Dussurgey et Godefroy). La pièce possède aussi deux portraits de Louis XV (d'après Van Loo, 1773) et Henri IV (d'après Pourbus le jeune, 1777) en tapisserie des Gobelins réalisés au XVIIIe siècle (atelier Cozette), ainsi que quatre tableaux d'enfants provenant de Marly, réalisés par Florentin Damoiselet et Pierre Poisson entre 1684 et 1686.

- Salon du Donjon

- Installé dans les vestiges du château médiéval, le salon du Donjon, autrefois appelée chambre de la « grosse vieille tour », appelée parfois « chambre Saint-Louis » ou encore « chambre François-Ier » faisant office de « chambre du roi » du Moyen Âge au XVIe siècle. Antichambre du roi aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle devient première antichambre du roi en 1737, date à laquelle elle sert aussi de salle à manger. Elle devient le salon des Officiers de la maison de l'Empereur en 1804, avant d'être baptisée « salle Saint-Louis » en 1814, et de devenir la deuxième salle Saint-Louis en 1837. Il s'agit de la plus ancienne salle du château. Des travaux y ont été menés en 1757, date du percement d'une grande arcade menant à la salle du Buffet. Des modifications sont apportées aux boiseries, au plafond, et au chambranle de la cheminée. Cette cheminée, en marbre du Languedoc, est ornée sur son manteau d'un bas-relief équestre représentant Henri IV, réalisé vers 1600 par Matthieu Jacquet, issu de l'ancienne « Belle-Cheminée » et installé ici sous Louis-Philippe, lors des travaux de 1836 (date à laquelle le plafond a été modifié une nouvelle fois). Dix tableaux exposés au mur, où figurent des enfants, proviennent du château de Marly. Cinq tableaux exécutés par François-André Vincent dans les années 1783-1787 et installés en 1836, représentent des scènes de la vie d'Henri IV (Gabrielle d'Estrées évanouie, Henri IV relevant Sully, Henri IV soupant chez le meunier Michaut, Henri IV rencontrant Sully blessé, Les Adieux de Henri IV à Gabrielle d'Estrées à son départ pour l'armée). Le mobilier a gardé ici son état du Second Empire : on peut par exemple noter des feux en bronze patiné représentant Vénus et Adonis, sur un modèle de la Renaissance (acquis en 1860).

- Passage

- Un passage, situé entre le salon du Donjon et le salon Louis XIII, est orné à son plafond de Trois Amours sur des nuages, peinture de l'école française du XVIIème siècle.

- Salon Louis-XIII

- Cette pièce dite « chambre Ovale », « cabinet du roi » (sous Henri IV) ou encore « salon Louis-XIII » rappelle la naissance de Louis XIII dans cette pièce le 27 septembre 1601, symbolisée par l'Amour chevauchant un dauphin sur le caisson du plafond, peint par Ambroise Dubois, et entouré à gauche d'Apollon et de Diane, et à droite d'Hercule et de Déjanire. Cette pièce servit de seconde antichambre du roi à partir de 1737, date à laquelle elle prend le nom de "Cabinet de Théagène", ou encore de "l'Oeil de Boeuf". Elle devient le salon des Grands Dignitaires en 1804, puis salon des Nobles en 1814, avant d'être baptisée définitivement "Salon Louis XIII" en 1837. Onze tableaux d'Ambroise Dubois, ayant pour thème Les Amours de Théagène et de Chariclée, datant de 1610, sont disposés au-dessus d'un décor de lambris peints de fruits et de fleurs. Ainsi se distinguent Le Sacrifice, Le songe de Calasiris, Le médecin Acestinus examine Chariclée, Entrevue de Calasiris et Chariclée, Théagène enlève Chariclée, Le serment de Théagène, Embarquement de Théagène et Chariclée pour l'Egypte, Chariclée et Théagène blessés sur les rivages de l'Egypte, Théagène et Chariclée prisonniers des brigands, Théagène revient sur l'île des Pâtres à la recherche de Chariclée, Théagène et Chariclée dans la caverne. Cet ensemble est l'une des plus belle série peinte de la seconde école de Fontainebleau, et l'un des plus beaux ensembles conservés du peintre Ambroise Dubois, grande figure de la peinture française du tournant des XVIème et XVIIème siècle. Henri IV fit décorer les murs de petits paysages antiques et fantastiques peints par Paul Bril, de part et d'autre de bouquets, de figures en camaïeu, de fleurs sur fond or, et des chiffres de Henri IV et de Marie de Médicis, ainsi que ceux de Louis XIII, de Gaston d'Orléans, et le S barré de Henri IV (signe cryptique signifiant constance et fermeté). Le miroir encastré dans les boiseries a été installé par Duban en 1849.

L'ameublement se compose notamment d'un ensemble de sièges Louis XIV (un canapé, dix fauteuils, un tabouret de pied), de fauteuils « meublant » de style Louis XV, de chaises légères en bois doré datant du Second Empire (réalisées par Souty en 1858), de six chaises blanches de Chiavari, d'une table en hêtre signée Fourdinois (1860), d'une table de famille de style Boulle, réalisée par Jacob-Desmalter en 1840, d'une console en bois doré du XVIIème siècle, d'une console en pâte dorée de style Louis XIV présentée lors de l'exposition des produits de l'industrie française de 1839. Le salon conserve également plusieurs objets d'art, comme un groupe en bronze réalisé par P.J Mène en 1861 intitulé La Prise du renard, chasse en Écosse, un coffret en ivoire allemand réalisé dans la première moitié du XVIIème siècle, et d'un vase émaillé évoquant Les Saisons, par Gobert (manufacture de Sèvres), au Second Empire. Enfin, la pièce est éclairée par des lustres du XVIIIème siècle, onze bras de lumière de style Renaissance, réalisée en 1837 (Chaumont), d'un flambeau couvert de Vermeil, réalisé par Biennais en 1809, et de feux ornés d'enfants tritons, exécutés en 1836 (Chaumont).

- Salon François-Ier

- Le salon François-Ier est nommé parfois « chambre de la reine Éléonore » à partir de 1530 ou « antichambre de la reine » dès 1565, avant de devenir salle du grand couvert de la reine et salle de spectacle aux XVIIème et XVIIIème siècle. Elle devint par la suite la salle à manger de Napoléon Ier (en 1804) puis servit de salon de réception sous Louis-Philippe (elle est rebaptisée salon François Ier en 1837). Seule la cheminée (réalisée entre 1535 et 1537, ornée de stucs et de fresques inspirées directement du décor du palais du Té, avec un médaillon peint représentant Le Mariage de Vénus et Adonis d'après Jules Romain) et le plafond restauré au XIXe siècle conservent les décors du Primatice (réalisés entre 1534 et 1537) qui ornaient auparavant la pièce. Les murs sont ornés à leurs lambris bas du chiffre et de l'emblème d'Anne d'Autriche (le Pélican), réalisés vers 1644. Ils sont également habillés d'un ensemble de tapisseries des Gobelins du XVIIe siècle issues de la série des Chasses de Maximilien, d'après une célèbre tenture flamande du XVIe siècle réalisée par Van Orley, aujourd'hui au Louvre. Les dessus-de-portes ont été réalisés par Blanchin en 1861. Le sol de la salle est recouvert d'un vaste tapis de la Savonnerie (il ne subsiste ici que les parties latérales), d'époque Restauration, réalisé d'après des dessins de Jean-Démosthène Dugourc en 1818 pour la salle du trône des Tuileries.

L'ammeublement se compose notamment de sièges en bois doré de style Louis XIV, recouverts en tapisserie de Beauvais à fond rose, et de dessins "byzantins", livrés en 1852, et dont le bois est attribué à Fourdinois. On note également un cabinet dit "de l'Odyssée", en ébène sculpté, datant de la première moitié du XVIIème siècle, et décoré pour son intérieur d'après des gravures de Théodore Van Thulden, exécutées elles-mêmes d'après les décors du Primatice dans la Galerie d'Ulysse, et illustrant l'Odyssée. On peut également y admirer le cabinet dit "des Caryatides", en ébène sculpté, réalisé aussi dans la première moitié du XVIIème siècle, mais restauré et remanié au XIXème siècle. Le reste du mobilier se compose de deux bas d'armoire de style Boulle, réalisées par Jacob-Desmalter en 1839, d'une table en bois doré de style Louis XIV, réalisée par Cruchet en 1860, d'après des dessins de l'architecte Ruprich-Robert pour le salon d'Apollon aux Tuileries. Le salon conserve également une coupe en porcelaine de la fabrique d'Adolphe Hache et Pépin Le Halleur à Vierzon, réalisée au Second Empire, deux vases en porphyre italiens du XVIIème siècle (ayant appartenu à la collection de Louis XIV), de vases en nacelle de porphyre rouge, monté en bronze doré, réalisés en 1770 dans le style Transition, et de vases en nacelles en marbre vert, montés en bronze doré, d'époque Louis XVI. La pièce est éclairée de lustres du XVIIIème siècle, de sept bras de lumière de style Renaissance exécutées en 1840 et de feux à chimères réalisées en 1837 (Chaumont).

- Salon des Tapisseries

- Longtemps salle de la Reine et salle des Gardes de la reine (au XVIème siècle), puis première antichambre de la reine à partir de 1768, cette pièce devint le premier salon de l'impératrice en 1804, de nouveau salle des Gardes de la reine en 1814, et fut transformée en salon de réception sous Louis-Philippe. Elle prend son nom actuel en 1837, lorsqu'elle est tendue de tapisseries, remplacées au Second Empire. Les tapisseries de la première moitié du XVIIe siècle décorant le salon représentent l'Histoire de Psyché et proviennent d'ateliers parisiens, d'après un modèle créé dans l'entourage de Raphaël. Ainsi sont illustrées La Toilette de Psyché, Psyché est portée sur la montagne, La vieille raconte l'histoire de Psyché et Le Repas de Psyché. La cheminée date de 1731. Le plafond, en sapin du Nord, a été exécuté par Poncet en 1835, dans le style Renaissance. L'essentiel du mobilier a été installé au Second-Empire. La pièce conserve deux bas d'armoire de style Boulle associant l'écaille, le cuivre, et l'ébène, réalisés par Jacob-Desmalter en 1839. Au centre de la pièce figurent un bureau et une table de famille réalisés par Jacob-Desmalter en 1840. Le tapis de pied, d'époque Restauration, provient de la manufacture de la Savonnerie, et a été tissé pour le salon bleu de l'appartement du roi aux Tuileries, d'après des dessins de Saint-Ange, en 1817. La pièce est éclairée d'un lustre du XVIIIème siècle, de candélabres en forme de vase d'époque Louis XVI, de deux paires de candélabres de style Louis XVI réalisés quant à eux sous Napoléon III, de feux en bronze doré d'époque Louis XVI. La pièce abrite également une pendule Boulle du XVIIIème siècle, et une coupe émaillée par Gobert, provenant de la manufacture de Sèvres, datée du Second Empire.

- Antichambre de l'impératrice

- Cette pièce constituait autrefois la salle des Gardes de la reine depuis 1768 et était aménagée sur l'emplacement de l'ancien escalier de la reine (qui datait du XVIème siècle). Devenue antichambre en 1804, son décor fut enrichi sous Louis-Philippe par un nouveau plafond et de nouvelles boiseries (1835). Elle est décorée de tapisseries des Gobelins du XVIIe siècle illustrant les saisons, d'après Le Brun (L'Automne et le château de Saint-Germain, avec le roi à la chasse ; L'Hiver et le Louvre avec un ballet ; L'Été et le château de Fontainebleau avec l'étang). Le sobre mobilier se compose d'un ensemble Second Empire installé pour l'impératrice Eugénie (reconstitué en 1979 et 1980), dont deux divans et quatre chaises en bois recouvert de velours vert, rappelant le modèle anglais, un lustre du XVIIIe siècle, ainsi qu'une console et un bureau en chêne sculptés, réalisés par Fourdinois en 1865. La pièce est également ornée de deux vases en émail aux inspirations indiennes, œuvres de la manufacture de Sèvres du Second Empire, de deux bras de Chaumont (1841) réalisés à l'origine pour la galerie des Fresques, d'un cartel de style Boulle surmonté d'une Renommée, et d'une statuette représentant une Baigneuse en marbre blanc, copiée d'après l'antique.

- Salon Blanc

- Le salon Blanc, ou « petit salon de la reine » ayant servi à Marie de Médicis (et décoré pour l'occasion par Ambroise Dubois de scènes illustrant l'Histoire de Tancrède et Clorinde, tirées de La Jérusalem délivrée du Tasse), divisé vers 1730 et habité par la suite par Marie-Amélie (comme petit salon) puis par les dames de l'impératrice Eugénie (à partir de 1853), a été décoré en 1835 à partir d'éléments anciens (les boiseries sont de style Louis XV, la cheminée ornée de bronze est de style Louis XVI et avait été installée en 1805 dans l'appartement de Madame Mère). Le salon est meublé dans le style du Consulat, et fut installé sous Louis-Philippe (reconstitué en 1977) avec des sièges en bois dorés (recouverts d'un lampas broché à fond vert orné de roses et d'abeilles) réalisés par la maison Sériziat de Lyon, un canapé (provenant du salon de Mars à Saint-Cloud), des fauteuils et des chaises de Jacob Frères provenant du salon des Princes du château de Saint-Cloud, une jardinière en bronze de Thomire (livrée en 1812), une console en acajou et des chimères en bois bronzé et doré réalisés par Jacob-Desmalter en 1804, un écran réalisé par Marcion pour Monte Cavallo en 1813, un tabouret de pied de style Empire, un guéridon en bronze doré d'époque Louis XVI. Sur la cheminée est installée une pendule en biscuit de Sèvres ornée de représentations des trois Grâces, par Chaudet (1810). La pièce conserve également des Vases de Sèvres à fond bleu au décor d'or et de platine, d'époque Louis-Philippe. La pièce est éclairée d'un lustre du XVIIIème siècle, de bras de lumière ornés d'enfants réalisés par Thomire en 1810, et de feux d'époque Louis XVI.

- Grand salon de l'impératrice

- Le Grand salon, dit aussi « salon des jeux de la Reine », servait aux XVIIe et XVIIIe siècles de « Grand cabinet de la Reine », avant de devenir salon des jeux sous Marie-Antoinette. En 1804, la pièce devient le deuxième salon de l'impératrice, et redevient salon des jeux à la Restauration. Transformé en salle de billard en 1827, il devient le salon de la reine en 1835, puis le Grand salon de l'impératrice en 1853. Son mobilier fait alterner le style Louis XVI et le style Empire, regroupant des ensembles présentés dans la pièce à tour de rôle. Le plafond, œuvre de Jean Simon Berthélemy, représente Minerve couronnant les Muses. Les murs sont ornés d'arabesques et de motifs pompéiens, dans le plus pur style néo-classique, réalisé en 1786 par Michel-Hubert Bourgois et Jacques-Louis-François Touzé, d'après les dessins de l'architecte Pierre Rousseau. Les dessus-de-porte ornés de Sacrifices à Mercure en trompe l'œil sont l'œuvre de Piat Sauvage, et les motifs de sphinges et de caducées sculptés en plâtre de Philippe-Laurent Roland, réalisés eux aussi en 1786. Les lustres de cristal anglais sont des prises de guerre de Napoléon Ier en 1805.

Le mobilier de style Louis XVI, bien qu'incomplet, restitue assez fidèlement l'aspect de la pièce lors de la réalisation des décors muraux. Les tissus des rideaux et des sièges ont été réalisés par la maison Tassinari et Chatel entre 1961 et 1981 d'après l'ancien modèle qui avait subsisté sur le paravent. L'ensemble de sièges, réalisés en 1786 par Sené et Vallois, sous la direction d'Hauré, se compose de six ployants provenant du salon des jeux de la reine du château de Compiègne, et de deux voyeuses. La pièce possède également un paravent, un écran, et deux commodes réalisées en 1786 par Beneman, sous la direction d'Hauré, à partir d'un meuble de Stöckel. La présentation de l'état Louis XVI se compose également d'un tapis de la Savonnerie d'époque Louis XV, de vases en porcelaine de style Transition réalisés vers 1770, de candélabres, d'une pendule ornée d'une figure de L'étude, et de feux à aiguière d'époque Louis XVI.

Le mobilier de style Empire, plus complet, a été reconstitué en 1986. Les rideaux sont en taffetas alternativement vert et blanc, tandis que les siècges sont couvert de velours vert galonné d'or. L'important ensemble de siège rassemble notamment des fauteuils réalisés pendant le Consulat par Jacob Frères, des tabourets de pieds réalisés en 1805 par Jacob Desmalter, quinze tabourets en X, des pliants en X exécutés par Jacob Desmalter en 1806, et des chaises signées Jacob Frères. Le paravent, réalisé par Boulard et Rode, date de 1806. Le tapis en moquette à fond vert a été retissé entre 1984 et 1986 d'après l'ancien modèle. Le reste du mobilier de style Empire se compose de consoles réalisées en 1804-1805 par Jacob Desmalter, d'un guéridon en porcelaine de Sèvres dit "La table des Saisons", peint par Georget en 1806-1807 d'après les dessins de l'architecte Brongniart, de deux candélabres à bacchants et bacchantes daté du début du XIXème siècle, de quatre candélabres à figures ailées d'époque Consulat, de flambeaux réalisés par Galle au Premier Empire, d'une pendule ornée d'une figure représentant la poètesse grecque Sapho, réalisée par Lepaute en 1804, de huit vases en porcelaine de Sèvres, et de deux vases en ivoire montés en bronze doré d'époque Louis XVI, ainsi que d'un feu à galerie orné de sphinges, d'époque Consulat.

- Chambre de l'impératrice

- Cette pièce abrite la chambre à coucher de la reine depuis le XVIe siècle, et c'est là qu'est né le Grand dauphin, fils de Louis XIV et Marie-Thérèse, le 1er novembre 1661. Cette pièce est surnommée ainsi la « chambre des six Marie », en référence aux différentes souveraines qui l'ont utilisée (Marie de Médicis, Marie-Thérèse d'Espagne, Marie Leszczyńska, Marie-Antoinette, Marie-Louise de Habsbourg, Marie-Amélie). La pièce a été réaménagée pour Joséphine entre 1805 et 1807, avant d'être habitée pour la dernière fois par l'impératrice Eugénie.

Le mobilier de la chambre conserve sont état du Premier Empire, reconstitué en 1986. Il se compose d'un lit à baldaquin (réalisé en 1787 pour Marie-Antoinette par Sené et Laurent, sous la direction d'Hauré, en bois de noyer et tilleul doré, en seulement trois mois et livré à Fontainebleau le 30 octobre 1787, orné de guirlandes dorées et d'un lampas broché acheté en 1790 par le Garde-meuble à la faillite du fabricant lyonnais Gaudin et brodé par la veuve Baudoin. Il fut réutilisé dans cette chambre en 1805) entouré d'une balustrade dorée recouverte de velours vert, réalisée par Jacob-Desmalter en 1804 pour le trône des Tuileries et remaniée en 1805; des fauteuils d'apparat ornés de sphinges attribués à Jacob Frères (vers 1800) et des commodes de Stöckel et Beneman datant de 1786 (placés dans cette chambre en 1806) ainsi que des tabourets de Jacob-Desmalter. On note également la présence d'un paumier de Jacob-Desmalter datant de 1805, et un paravent, un écran, et des consoles datant de 1806. La pièce était éclairée par un lustre de Ravrio datant de 1805, par des candélabre de Galle réalisés en 1807, et par des feux datant de la fin du XVIIIème siècle. La chambre présente un ensemble de trois paires de vases en porcelaine de Sèvres, ornés de fleurs et de fruits, et datés du début du XIXème siècle. La pièce conserve également une pendule ornée de Zéphyr et Flore, par Lepaute, réalisée en 1804.

La partie principale du plafond en bois peint et doré a été réalisée en 1644 pour la reine-mère Anne d'Autriche (remanié en 1747 par Guillaume Noyers et Jacques-Ange Gabriel, composé d'un médaillon principal circulaire à compartiments rayonnant d'où pend le lustre, cantonné de quatre autres médaillons décorés aux armes de France et de Navarre, ornés de cordelières de veuve en hommage à Anne d'Autriche), les boiseries, le plafond de l'alcôve (au-dessus du lit figure un dôme correspondant à l'agrandissement de la chambre sous Louis XV, orné de fleurs de lys et du chiffre « M » de la reine), le trumeau de glace, une partie des lambris et la cheminée en brèche violette (réalisée par Trouard) pour Marie Leszczyńska en 1746 et 1747, et les portes peintes en faux acajou en styles arabesques ainsi que les dessus-de-porte en trompe l'œil imitant des bas-reliefs antiques (des scènes évoquant le sommeil, la toilette, etc... par Sauvage) pour Marie-Antoinette en 1787. La soierie des murs brochée et chenillée a été retissée sur le modèle ancien exécuté à Lyon à la fin du règne de Louis XVI. Réalisée par Philibert de La Salle, aux décors dits de la « Perdrix blanche », elle a été retissée avec les soieries du lit en 1970 et la passementerie refaite entre 1978 et 1986. Il aura fallu près de vingt ans de recherches à la maison Tassinari et Chatel de Lyon, mais aussi aux maisons Prelle et Brocard, pour retrouver cette technique sophistiquée.

- Boudoir de la reine

- D'abord cabinet de la reine au XVIIème siècle, le boudoir de la reine a été aménagé par Richard Mique pour Marie-Antoinette entre 1776 et 1777. Il devient le boudoir de l'impératrice en 1804, puis de nouveau boudoir de la reine en 1814, avant de devenir le cabinet de toilette de l'impératrice Eugénie en 1853. est décoré de boiseries peintes dans le goût turc par Bourgois et Touzé sur les dessins de l'architecte Rousseau, qui ornent les murs de motifs pompéiens sur fond d'or blanc, et d'un plafond réalisé par Berthélemy illustrant L'Aurore. Les quatre portes de la pièce sont surmontées d'une corniche dorée portant des personnages en stuc, sculptés en haut reliefs, et représentant huit des neuf muses (il manque Terpsichore), réalisés par Roland. Le bronze de la cheminée et les espagnolettes ont été réalisées par Pitoin en 1786. La pièce a été réaménagée en petite chambre à coucher de l'impératrice Joséphine en 1806 et redécorée avec un mobilier en acajou et bronze doré estampillé Jacob-Desmalter.

La pièce est meublée dans son état Louis XVI, cependant incomplet. Le mobilier se compose ainsi d'un secrétaire à cylindre et d'une table à ouvrage en acier, bronze doré et marqueterie de nacre réalisés par Jean-Henri Riesener en 1786, d'un lit, d'une chaise longue, d'une paire de bergères (copies du seul fauteuil original subsistant de l'ensemble, aujourd'hui conservé au musée Gulbenkian à Lisbonne), de quatre chaises, d'un tabouret de pied en bois doré et argenté réalisé par Georges Jacob en 1786, et d'un écran de cheminée. Les garnitures sont en velours blanc lamé or et en gros de Tours jaune broché or. Le parquet en acajou de différentes teintes est au chiffre de la reine, et a été posé en 1787 par Pierre Molitor.

- Passage

- Un petit passage est situé entre le boudoir de la reine et la salle du trône. Son plafond est orné d'un tableau représentant des Amours versant des fleurs avec des colombes, réalisé par un artiste français du XVIIème siècle.

- Salle du trône

- Cette ancienne chambre à coucher du roi de Henri III à Louis XVI a été transformée en salon de l'empereur par Napoléon Ier en 1804, puis en salle du trône en 1808. Le décor mural de la salle fut harmonisé au XVIIIe siècle à partir d'éléments anciens : lors des agrandissements réalisés entre 1752 et 1754, certains éléments furent remaniés par Jacques-Ange Gabriel (deux portes à côté de la cheminée) et d'autres créés de toute pièce dans le style rocaille (panneaux de boiseries chantournés, en face du trône). La partie centrale du plafond (aux armes de France et de Navarre), une partie du lambris bas, les portes à fronton et les bas-reliefs à motifs guerriers datent pour leur part du milieu du XVIIème siècle. Les boiseries murales sont ornées de l'emblème de Louis XIII: la massue d'Hercule accompagnée de l'inscription Erit haec quoque cognita monstris (Les monstes eux-même la connaîtront). Les médaillons en dessus de portes sont inspirés de jetons du règne de Louis XIII. Leur iconographie commémore la lutte contre l'hérésie (la massue d'Hercule écrasant l'hydre de Lerne), et les prises de Turin et d'Arras en 1640. Une grande partie des boiseries a été réalisée entre 1752 et 1754 par Verberckt et Magnonais. La cheminée date également de 1752. Au-dessus de la cheminée figure un portrait en pied de Louis XIII, issu de l'atelier de Philippe de Champaigne, qui fut placé ici en 1837 sur le modèle de celui existant durant l'Ancien Régime et qui fut brûlé à la Révolution. Napoléon y avait placé son propre portrait réalisé par Robert Lefèvre.

Le trône a été réalisé en 1804 par Jacob-Desmalter d'après les dessins de Percier et Fontaine. Il est placé sur une estrade, sous un dais rouge et bleu brodé de 350 abeilles en fil d'or par Picot en 1808, et encadré par deux enseignes. Prévu initialement pour être installé à Saint-Cloud, il entra finalement à Fontainebleau en 1808. Le reste du mobilier se compose notamment d'éléments de style Empire exécutés d'après les dessins de Percier et Fontaine par Jacob-Desmalter. On note ainsi des consoles en bois doré à têtes de lions datées de 1808, des candélabres en bois dorés de Jacob-Desmalter et des girandoles montées par Thomire en 1808, quatre candélabres à motifs guerriers de Thomire datant de 1808, une table de prestation de serment datant de 1813, ainsi que des flambeaux de style Empire, des feux d'époque Louis XVI, et une pendule murale réalisée par Lepaute en 1808. La salle conserve également des lustres de Chaumont, un écran et un paravent de style Louis XVI, réalisés par Boulard, Rode, et Chatard en 1805, un tapis de la Savonnerie à motifs militaires, réalisé entre 1811 et 1813 d'après les dessins de l'architecte Saint-Ange, sur le modèle de celui de la chambre de Napoléon aux Tuileries, et des ployants en bois dorés de style Louis XVI, réalisés par Hauré, Sené, et Vallois pour le salon des jeux de Marie-Antoinette à Compiègne en 1786-1787.

- Cabinet des dépêches

- Ce petit cabinet (ancienne pièce du premier valet de chambre du roi), situé entre la salle du trône et la salle du conseil, orné de boiseries rehaussées d'or et de panneaux peints de motifs floraux et d'oiseaux par Alexis Peyrotte en 1753, possède une petite cheminée de marbre rouge où les dépêches n'ayant pas besoin d'être archivées étaient systématiquement brûlées.

- Salle du conseil

- Incorporée dans les appartements Renaissance, cette pièce était le cabinet de Madame de 1528 à 1531, puis cabinet du roi et premier cabinet du roi ou petite chambre à coucher du roi. Devenue grand cabinet ou cabinet du conseil en 1737, achevée en 1753, la salle possède néanmoins un hémicycle qui fut ajouté en 1773 (orné au plafond d'une Gloire entourée d'enfants par Lagernée Le Jeune, ainsi que de trophées de la Moisson et de la Vendange peints par François-Gabriel Vernet) permettant ainsi un gain d'espace original. La pièce est décorée dans le style Louis XV: le plafond à caissons possède cinq tableaux, les quatre premiers aux angles représentent chacun un groupe d'enfant symbolisant une saison, le cinquième au centre Phébus vainqueur de la Nuit, tous peints par François Boucher entre 1751 et 1753. Les lambris des murs et les portes sont ornés de figures allégoriques peintes alternativement en camaïeu bleu et rose, par Carle Van Loo et Jean-Baptiste Pierre: La Guerre, La Terre, La Valeur, la Force, la Justice, la Clémence, la Prudence, l'Automne, l'Hiver, le Feu, la Renommée, le Secret, la Fidélité, la Paix, la Vérité, le Printemps, l'Air, l'Été, l'Eau, l'Histoire (réalisées entre 1751 et 1753). Le reste du décor se compose d'éléments floraux et de trophées des sciences et des arts (la Peinture et la Sculpture, la Chasse, le Matin, la Marine, la Pêche, le Commerce, l'Abondance, l'Art militaire, l'Architecture, la Musique, la Géométrie, le Soir, l'Astronomie, les Sciences) réalisés par Alexis Peyrotte. Le sol est couvert par un tapis de la Savonnerie, retissé en 1981 d'après l'original de la fabrique de Tournai. Le mobilier est celui mis en place sous Napoléon Ier. Les soieries furent retissées entre 1966 et 1972, et se composent d'un damas cramoisi à couronnes et étoiles, avec des brodures de brocart à feuilles de chêne (pour les sièges), et à palme (pour les rideaux), commandé en 1804 à la maison Pernon de Lyon et initalement prévu pour la chambre de l'Empereur au château de Saint-Cloud. L'ensemble de sièges se compose de deux fauteuils, de trente pliants réalisés par Marcion en 1806, de deux fauteuils et de six chaises réalisées par Jacob-Desmalter en 1808. On note la présence de deux consoles en bois doré datant de 1774, et d'une table de conseil recouverte d'un tapis de velours de soie vert. Les lustres sont de style Louis XV, les flambeaux de style Empire, les feux de style Louis XVI, tandis que les candélabres à motifs militaires ont été réalisés par Galle en 1807. La salle possède également une pendule-borne en marbre noir ornée d'une figure de l'étude, réalisée par Lepaute en 1808.

Portique de Serlio

Le portique de Serlio donne sur la cour ovale. Sa construction, en pierre de taille et grès, est issue de la même campagne de travaux que les chapelles hautes et basses Saint-Saturnin. Le portique a vraisemblablement été édifié en 1531, il est donc antérieur à l'arrivée de Serlio à Fontainebleau. Il fut déplacé par Henri IV et fut reconstruit en 1893. Il était à l'origine jouxté d'un grand degré hors œuvre, supprimé à partir de 1541 et remplacé par un escalier à l'intérieur du portique jusqu'en 1767. Il se présente aujourd'hui comme un arc de triomphe à deux niveaux comportant trois arcades chacun. Deux sont en plein cintre et la troisième est en anse de panier.

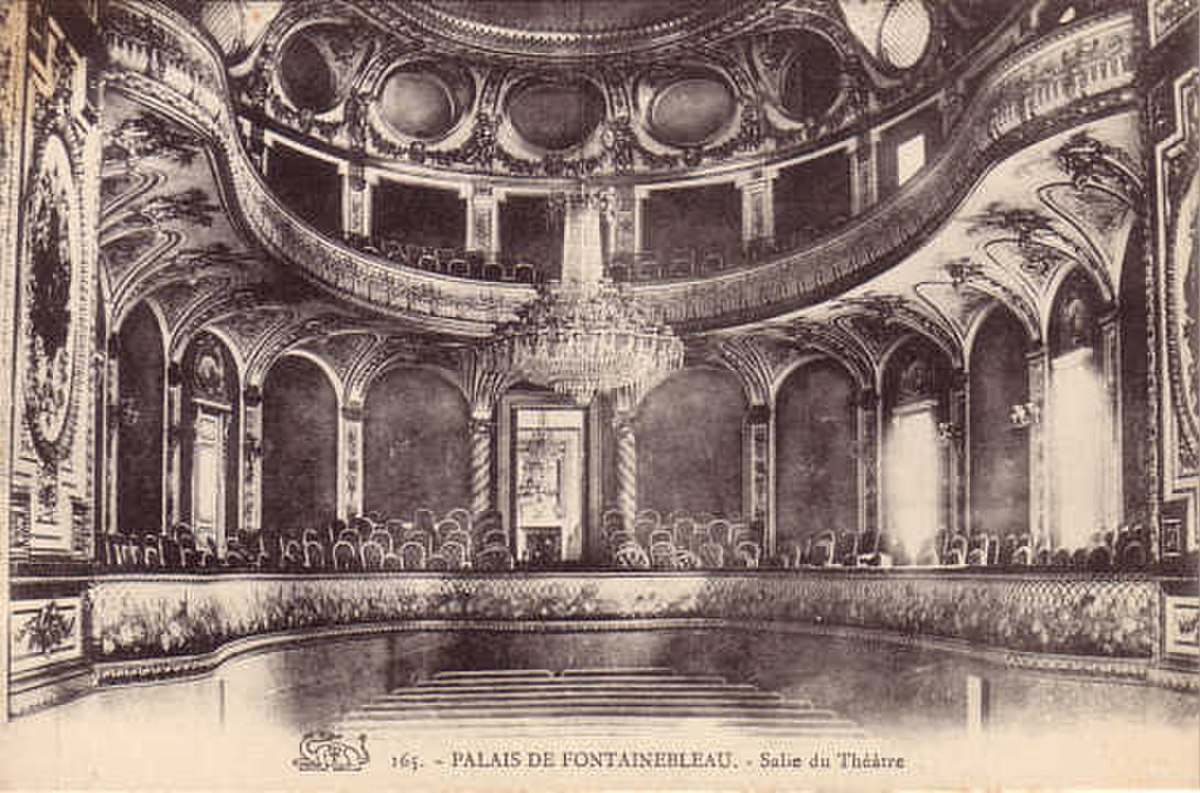

Aile de la Belle Cheminée

L'aile de la Belle Cheminée, dite aussi aile de l'Ancienne Comédie, bâtie entre 1565 et 1570 en pierre de Saint-Leu, tire son nom de la cheminée qui occupait la grande salle au XVIIIe siècle. Elle fut abattue et ses sculptures furent dispersées. Le nom d'Ancienne Comédie lui vient de la salle de théâtre que Louis XV y avait fait aménager. D'abord dite « salle de la Belle Cheminée » de 1597 à 1601, elle fut appelée « salle de spectacle » dès 1725, à l'occasion du mariage de Louis XV ; elle fut détruite en 1856 par un incendie.

L'escalier extérieur monumental a deux rampes à l'italienne (rampes droites et opposées) ; il fait le lien avec la cour de la Fontaine.

Pavillon de la porte Dorée et appartements de Madame de Maintenon

La porte Dorée date de 1528. Elle constituait l'entrée d'honneur du château jusqu'à l'ouverture de la porte du Baptistère sous Henri IV. Les peintures du Primatice dont elle est décorée ont été restaurées. Le tympan est orné de la salamandre de François Ier. À chacun des deux étages s'ouvrait une loggia à l'italienne. Celle du premier étage, fermée par un vitrage sous Louis XIII correspond à l'appartement de Madame de Maintenon. Le porche de la porte Dorée fut orné en 1534 par le Primatice de deux scènes de l’Histoire d'Hercule, et il décora le vestibule de six scènes, dont plusieurs tirées de l’Iliade. Entre l'arc de la porte et le vestibule, Benvenuto Cellini avait imaginé et fondu en bronze la fameuse nymphe de Fontainebleau, qui ne sera jamais installée sur place, ayant été offerte à Diane de Poitiers par Henri II pour le château d'Anet (aujourd'hui au musée du Louvre).

Les appartements dits « de Madame de Maintenon » ont été habités en 1625 par la princesse de Conti, en 1641 par Cinq-Mars, par le maréchal de Villeroy sous Louis XIV, puis par madame de Maintenon entre 1686 et 1715. Sous Louis XV, les appartements sont occupés par la duchesse de Bourbon, puis par Charlotte-Aglaé d'Orléans, et enfin par le comte de la Marche et Marie Fortunée d'Este-Modène. En 1804, les appartements deviennent les quartiers privés de Louis Bonaparte. En 1837, ils sont occupés par le duc et la duchesse de Broglie, puis par le maréchal Gérard en 1839, et Madame Adélaïde en 1845. Sous le Second Empire, les appartements sont habités par la princesse Mathilde, puis par Anna Murat en 1863 et 1864, et enfin le duc d'Albe en 1868.

- Passage

- Cette petite pièce, édifiée à l'emplacement d'une terrasse, était utilisée comme cabinet de toilette sous Louis-Philippe.

- Chambre à coucher

- Les boiseries de la chambre, réalisées en 1725, furent rehaussées sous Louis-Philippe. Le mobilier a gardé son état Louis-Philippe : il se compose d'un lit en bois doré réalisé pour Madame Élisabeth par Sené et Vallois sous la direction de Hauré en 1787, de deux fauteuils et d'un tabouret à éperon provenant du cabinet intérieur de Marie-Antoinette à Saint-Cloud. Le mobilier a été recouvert en 1837 de satin blanc à losanges vert et bouquets de fleurs, tissé entre 1812 et 1814 par Lacostat, avec des bordures réalisées en 1809-1810. Le tout fut retissé entre 1979 et 1982. Le reste du mobilier se compose entre autres d'une commode Boulle datant de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, achetée en 1837, d'une pendule « des trois Grâces » appartenant au général Moreau, réalisée vers 1770 et entrée au château en 1804, et d'un candélabre de style Louis XVI.

- Cabinet de travail